盖挖逆作法施工的地下连续墙变形性状分析

李旭,丁克胜,张伟

(1.天津城市建设学院土木工程系,天津300384;2.天津城投建设有限公司,天津300143)

随着城市建设的发展,深基坑工程设计计算控制标准也相应地从过去的基坑支护结构本身的稳定性转向更高的基坑变形控制,以达到保护周围环境的目的。所谓变形控制设计是指满足自身和正常使用状态限定条件的,与一定时域内控制变形目标相适应的支护结构体系设计,以及对变形实施控制的技术措施。由此可见,充分认识挡土结构在开挖过程的变形规律是进行变形设计的基础。逆作法由于是先支撑后挖土,可使挡土结构的变形控制到最小程度,是一种比较先进的深基坑围护技术,地下连续墙是这项技术的常用形式之一。对于不同的基坑形状,在不同的水平支撑和开挖方式下,其挡土结构的变形特征有一定的差异,随着变形控制设计理论在工程中的应用,开展对地下连续墙变形性状研究分析具有重要意义。

1 地下连续墙变形的影响因素

地下连续墙是支护结构的竖向挡土结构形式之一,在基坑要求等级高,周边建筑物密集的市区施工,对基坑变形提出了更为严格的要求。在设计支护结构时,不仅计算内力必须满足要求,而且必须进行基坑变形估算。基坑工程的技术条件复杂,影响基坑变形的因素概括起来主要有基坑的支护形式、基坑开挖的几何尺寸和开挖深度、有无内支撑或支撑的刚度、被动区土体是否加固、开挖的分区和先后顺序以及土体的物理力学性质、施工管理等。其中基坑支护形式起决定性因素,地下连续墙支护体系是基坑变形最小的一种方式,影响其变形的主要因素有:地下连续墙自身刚度和稳定性;土方开挖方式和起点、每步土方分段数量、开挖顺序与挖深,以及挖土进展速度;水平支撑刚度、位置和层数;地下连续墙与水平支撑的连接方式,特别是与顶层的连接;地下连续墙相邻两转角间的长度(即墙段长度)及转角形状;地下连续墙与支撑的空间协调作用。

2 变形特性分析

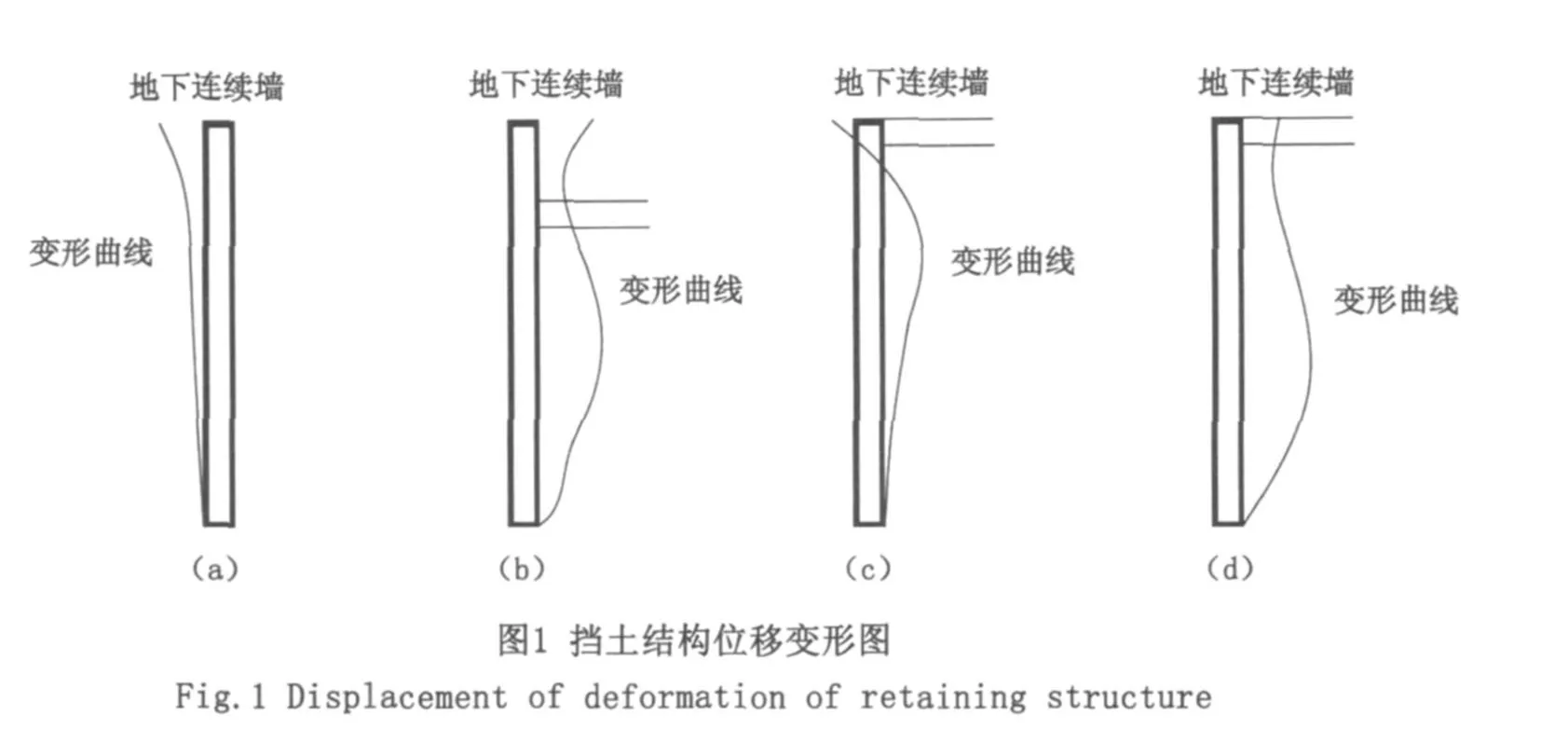

地下连续墙挡土结构的位移形态与水平支撑的连接和基坑的开挖方式紧密相联。研究表明,地下连续墙的变形有以下几种型式:第一种为悬臂式,即在开挖过程中未设置支撑而发生悬壁变形的位移,如图1(a)所示。第二种为顶端支撑下送的形式,即在开挖面以下某个深度处设置首道支撑,变形曲线呈现出在这一位置附近有较小的向内位移形态,如图1(b)所示;第三种为在开挖初期就设置水平支撑,它与地下连续墙对接,二者之间的这种连接是先挖土再支撑,顶端也会出现正位移,如图1(c)所示;第四种为在开挖土方前先设置水平支撑,且地下连续墙与其顶部水平支撑整体连接,即为盖挖逆作法施工,其顶部在土方开挖初期为向坑外的负变形,水平支撑刚度不同,向坑外的负变形不同,但均可以很好的控制地下连续墙的侧向变形量,如图1(d)所示。

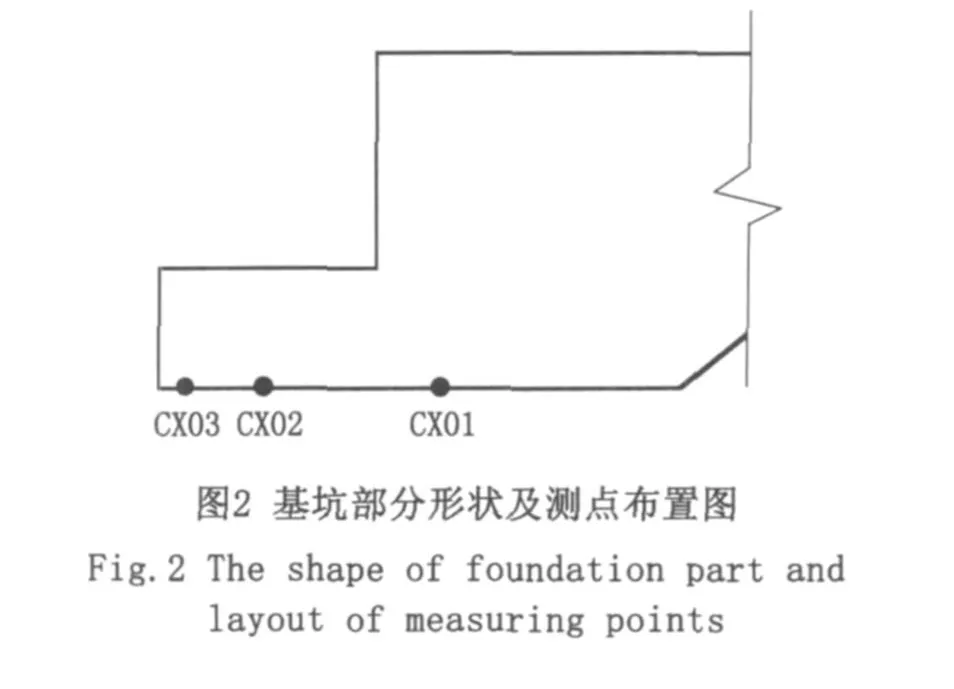

天津站交通枢纽工程是目前我国采用盖挖逆作法施工规模最大的工程,监测项目和数量很多,地下连续墙的水平变形是其中之一。本工程地下连续墙变形监测等级为一级,采用预埋测斜管的方法监测其侧向变形。在若干监测点中,本文选取同一墙段上的具有代表性的监测点,针对地下连续墙变形的时空效应进行研究,所选测点布置如图2所示。

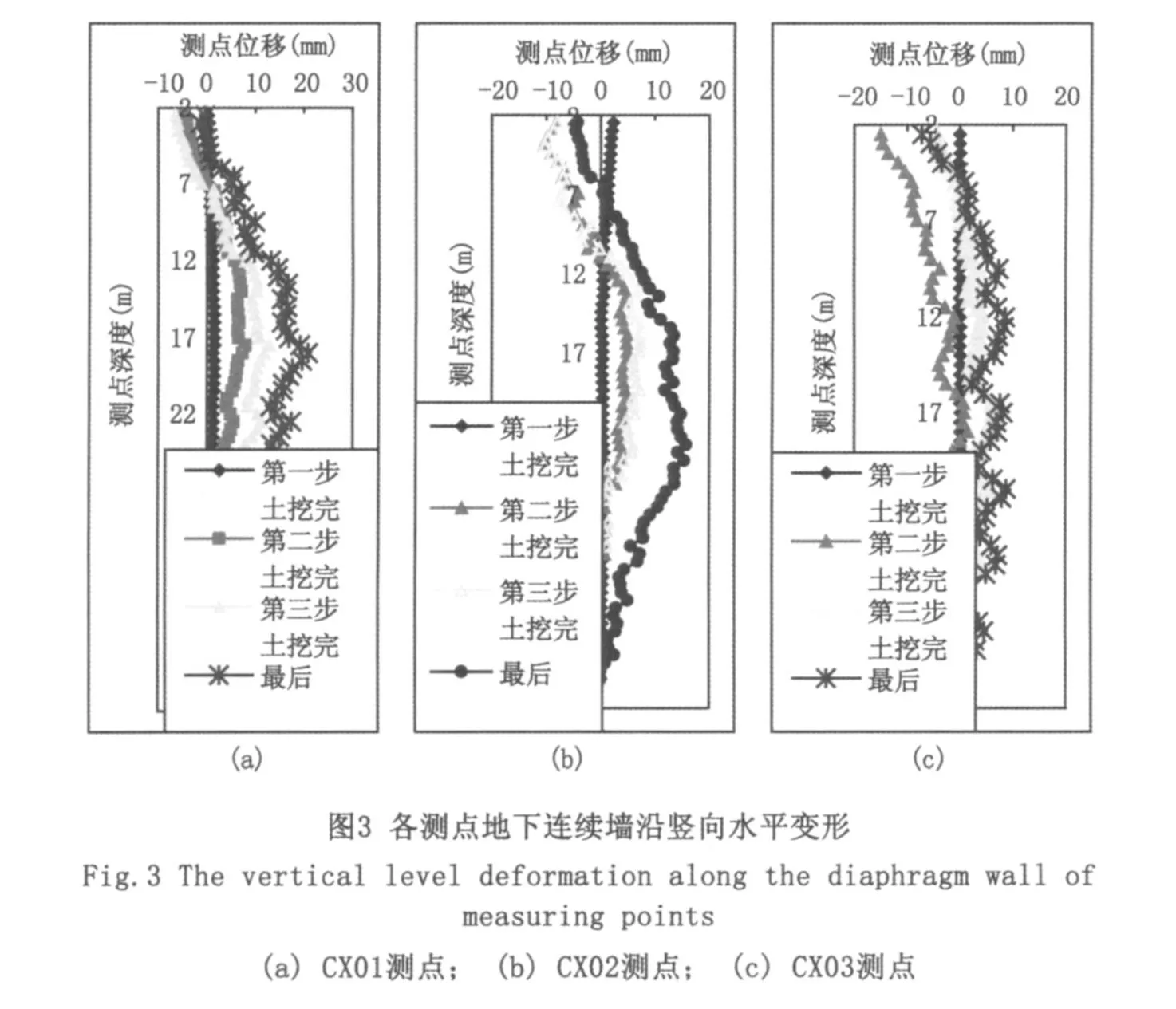

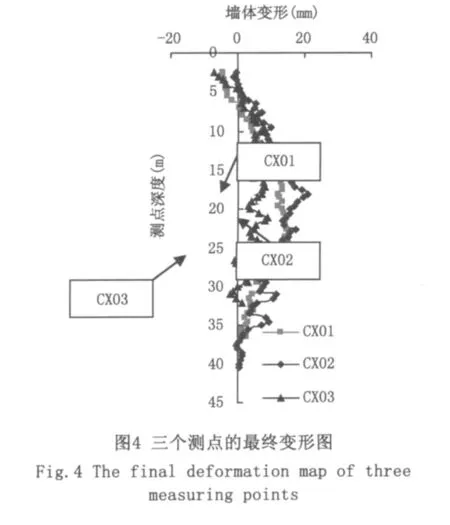

该研究墙段共有三个测孔,编号分别为CX01、CX02、CX03。基坑开挖采用从中间向两侧分段依次施工,所测得的主要工况下墙体测斜曲线如图3(向坑内变形为正)所示。

从图3可以看出:CX01,CX02,CX03三个测点位于地下连续墙的不同位置,各点的位移变化规律基本一致。地下连续墙在土方开挖前处于直立状态,当第一步6.8 m厚土方开挖后,坑内土体应力得到释放,由于盖挖逆作施工,在顶部水平支撑的作用下,顶部地下连续墙向坑外凸出,随开挖深度的加深,在一段时间内变形不断加大。但随着挖土时间的延续,顶端负位移开始减小。而支护结构下部的位移基本上随着开挖深度的增加而不断增大,但在第二道支撑6.7 m和第三道支撑13.3m处,由于受到支反力的作用,位移增加梯度明显减小。地下连续墙最大变形位置逐渐向下移动,最大侧移深度大致位于开挖面的附近。开挖至坑底25 m后,变形趋势减缓。地下连续墙在其深度范围内呈现出开挖面上下变形较大,两端变形较小的曲线变形特征。开始时的顶端负变形越大,最后向坑内的正变形越小,符合结构力学计算的变形规律。这说明盖挖逆作法施工对控制基坑变形是非常有效的。

另外对三个测孔处墙体最大位移进行比较,从图4可以看出,在同一工况条件下,CX01最大变形为15.72mm,CX02为16.96mm,而CX03最大变形只有8.75mm。结合三个测点在地下连续墙的位置分析得出:CX03测点处于该段墙体的边角处,该测点处两段墙体相互支撑,形成了空间结构,有效控制了支护结构的变形,所以变形值最小;而CX01、CX02两个测点处于墙段的中间位置,所以变形相对较大,在开挖过程中,测孔CX01处墙体变形略小于测孔CX02处墙体,这是由于基坑采用分段开挖,从右向左的方式依次施工,CX02处墙体开挖暴露较早,而CX01处墙体较晚,说明基坑施工开挖的顺序对墙体的变形也有一定的影响。但随着挖土范围的扩大,支护结构的空间受力增加,内力产生重分布,变形在其弹性范围内产生相应的改变,最后挖土停止。变形趋于平稳时,测点CX01的变形略大于测点CX02,说明在同一墙段内,墙段中心的变形最大。在墙的同一深度,沿墙段长度方向的侧向变形同样是两端小,中间大的弓形。在实测中还发现,如果测点距墙段中心相同,但开挖不对称,则先挖出点的变形略大于后挖点。由此可见,整个地下连续墙的变形为非对称双曲弓面形(竖向和纵向)。

从上述分析可以看出,该基坑由地下连续墙和盖板及楼板组成的空间体系支护效果明显,即时空效应显著。

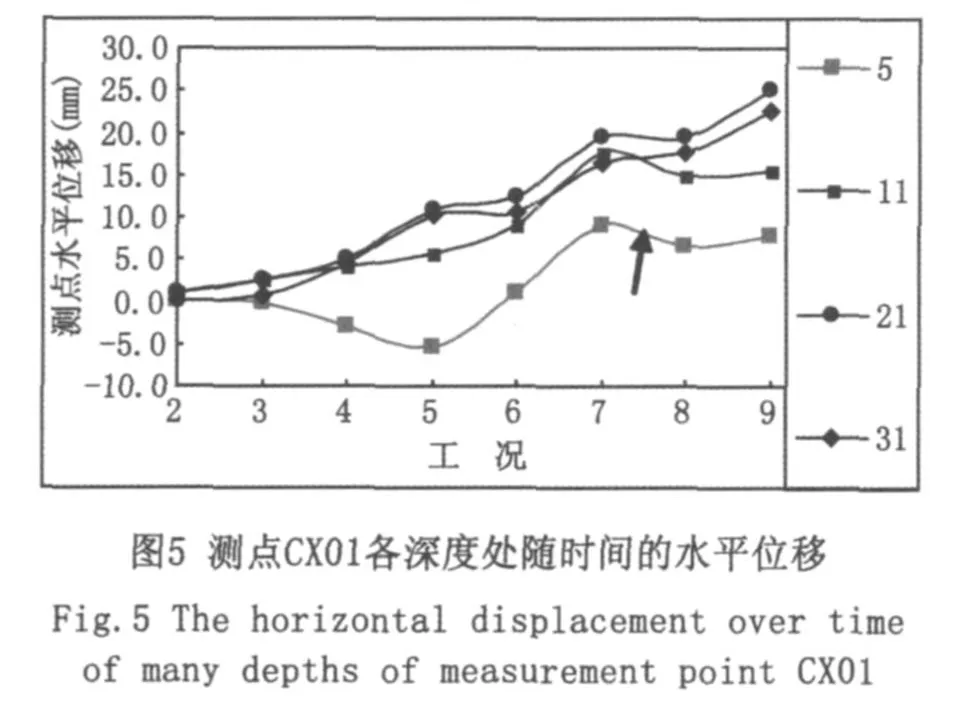

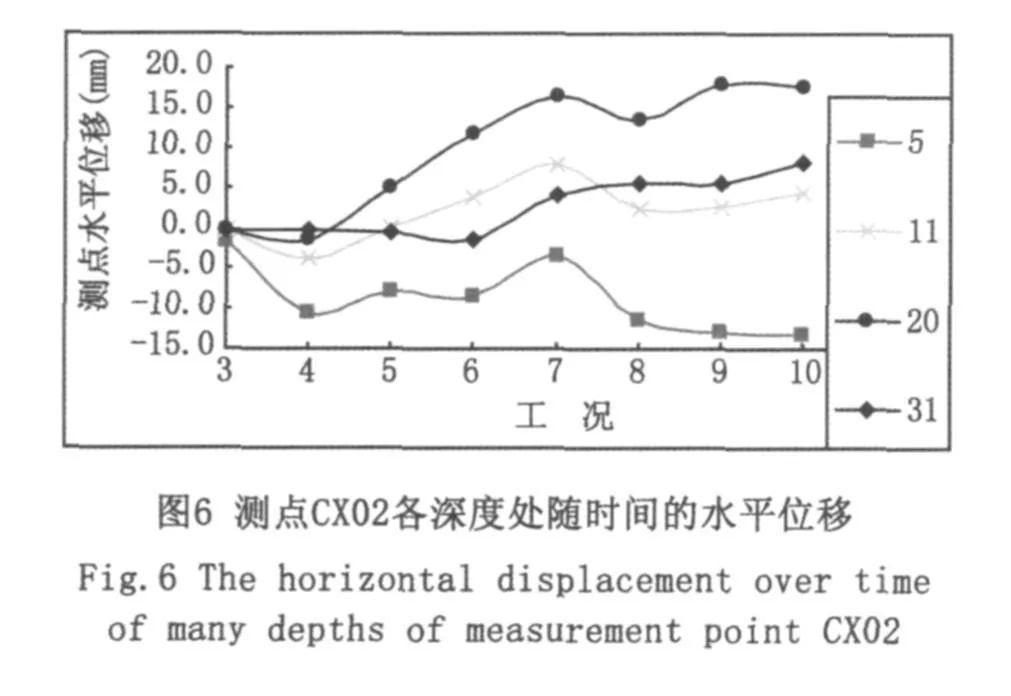

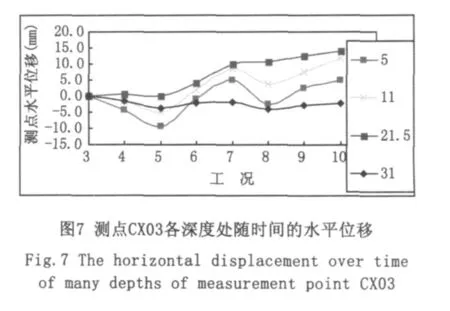

3 各深度测点随时间的水平位移

由图5~图7各深度测点的变化曲线可以看出,各深度处的变形基本上呈现出一增一减的波浪形曲线,这与工况一、三、五、七浇筑楼板,工况二、四、六、八挖土相一致。三个图的最大水平位移分别位于22.5m、20m和25m处,基本位于开挖面附近。虽然在支楼板时位移会相对减小,但随着施工的进行,各位置处总的变形趋势还是不断加大。而且都呈现出早期增长速率快,后期增长速率慢的特点。

4 基坑开挖的数值模拟结果

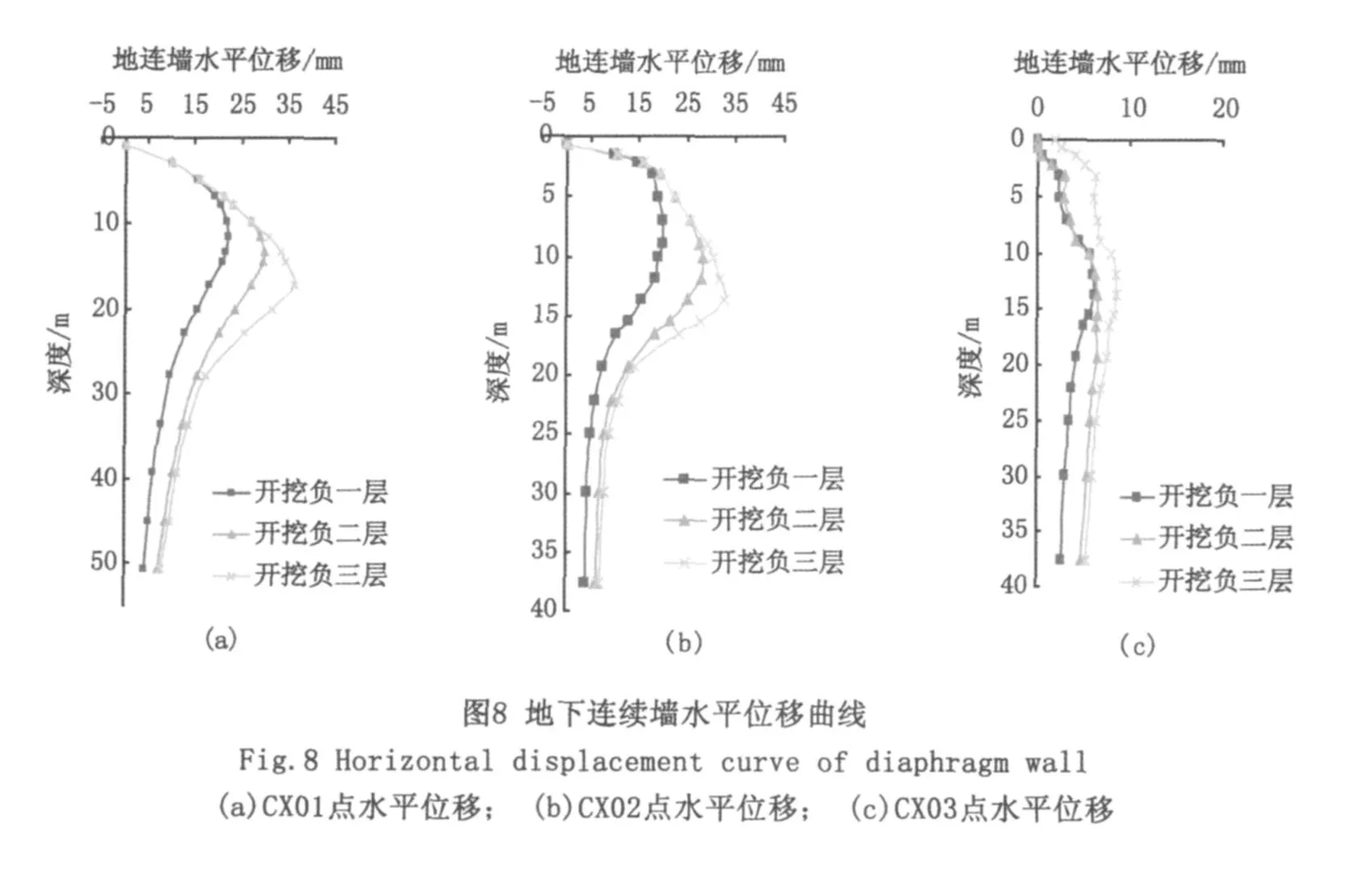

由图8可以看出,数值模拟的结果跟实测结果一致,最大位移都发生在开挖面附近,而且也呈现出在开挖面以上随深度的增加,位移增长较快,开挖面以下位移减小较慢的非对称曲线状态。由三个模拟图也可以看出在CX01点处变形最大, CX03处变形较小,较好的符合了实际监测数据。证实了盖挖逆作法施工地下连续墙的变形为双曲弓面形。

5 结语

1)根据开挖过程存在的时空效应,缩短基坑开挖后的暴露时间,尽快见底施工结构底板。

2)基坑整体开挖起始位置应选择两墙段的交接处、基坑的边角或竖向支护结构的拐点,以减小地下连续墙变形量。

3)开挖后及时对墙体进行加固;在条件允许的情况下,多划分施工单元。采取盆式开挖的方式能有效减小地下连续墙变形。

4)在不影响出土的前提下,减小地下连续墙的横向长度,从而增加支撑刚度。

[1]刘建航,侯学渊.基坑工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[2]李云安.基坑变形影响因素与有限元数值模拟[J].岩土工程技术,2001(2):63-68.

[3]凌宏,罗小文.复杂软土深基坑围护结构水平位移的时空效应分析[J].建筑科学,2007,23(5):45-48.

[4]陈仲颐,叶书麟.基础工程[M].北京:中国建筑出版社,1990,

[5]孙志华,邓义龙,田红梅,等.超长深基坑土方开挖方法[J].城市勘测,2008(6):152-156.