铍针配合中药治疗中风后肌张力增强疗效观察

巩凤梅,谭乐成,栾贻红,刘美雁

(1.山东省莱芜市人民医院,山东莱芜271100;2.山东省莱芜市钢铁集团医院,山东 莱芜271126;3.山东省莱芜市钢城区颜庄卫生院,山东莱芜271103)

中风病是一组具有高患病率、病死率和致残率的疾病,在我国其致残率高达75%。现今对于中风病的研究报道已非常多,中风后出现的肌张力增高的现象非常普遍,发病率高达80%[1],肌张力增强是关系到恢复程度的核心问题,也是中风恢复期持续时间较长、康复较慢、较难逆转的病理生理改变之一,是影响瘫痪肢体康复的最大障碍。由于瘫痪肢体各肌群肌张力增高程度不同而形成上肢关节内收、屈曲、内旋,下肢关节伸直、外旋的特殊体位及步态,形成了肢体的偏瘫和痉挛,严重影响了患者的功能活动和生活质量。针对中风后肌张力增强的现象,笔者采用铍针配合中药治疗取得了较好的临床效果,现总结如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选自莱芜市人民医院针灸科自2008年6月20日至2009年6月30日诊治的80例患者,均有一侧肢体瘫痪的症状和中风病史。根据入院顺序按照随机数字表法分为治疗组和对照组,每组40例。其中治疗组男27例,女13例,年龄(63.2±13.4)岁,既往史评分(7.45±2.13)分,伴发疾病评分(7.25±1.36)分,NIHSS量表评分(8.52±2.04)分,Ashworth量表肌张力评分(3.86±1.33)分。对照组男29例,女11例,年龄(62.6±11.8)岁,既往史评分(7.53±2.05)分,伴发疾病评分(7.31±1.27)分,NIHSS量表评分(8.43±2.16)分,Ashworth量表肌张力评分(3.65±1.26)分。经统计分析,两组一般资料均无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 年龄在40~80岁脑卒中后遗症患者;性别不限;病程3周 ~6个月;NIHSS评分5~25分。

1.3 排除标准 患者为复发性脑卒中,遗留有肢体肌张力异常或功能障碍,本次为同侧复发;伴有脑部或其他病变引起肢体肌张力异常;伴有严重心、肺、肾等疾患,难以保持针刺体位和接受量化评分。

2 治疗方法

2.1 治疗组 应用铍针联合中药综合治疗[2],根据铍针的技术操作方法(定位、消毒、进针、松解、出针),以“阿是穴”及肌张力增强的肌腱为治疗点。极泉下:找压痛点,避开腋动脉及臂丛神经;在肱桡肌上找压痛点,避开桡神经干及桡侧副动静脉;在肱二头肌肌腱上多点分次松解;在胫骨前肌及足拇长伸肌腱多点分次松解。基本操作方法:手持铍针柄快速透皮入穴,手法轻巧,缓慢推进至患者压痛点有明显酸胀感处或肌张力增强的肌腱,采用一点式松解方式,达到刺激穴位、平衡阴阳、疏通经络、松解挛缩目的。视病人体质情况安排治疗量,术后常规配合功能锻炼,每周治疗2~3次。同时,给予钩藤龙牡汤(药用:生龙骨、生牡蛎各20 g,钩藤 15 g,生地、盐知母、黄柏各 10 g,丹参 15 g,当归20 g,赤芍、牡丹皮、栀子、郁金、泽泻、车前子各10 g,甘草6 g)水煎服,每日1剂。

2.2 对照组 给予毫针行针刺治疗,根据针灸学理论,取穴风池、肩髃、曲池、手三里、外关、合谷、伏兔、梁丘、足三里、丰隆、悬钟、三阴交、太冲等,以阳明经为主。从上到下依次进行针刺治疗,每天针治8~10个穴位,用长40 mm毫针直刺0.5~1.2寸,行捻转手法,得气后留针30 min。每星期5次,两组均3周为一疗程,治疗2个疗程评价疗效。

3 疗效评定方法

3.1 急性期病损水平及恢复评定方法 采用改良神经系统功能评分(NIHSS)量表对治疗初期和治疗6周后分别进行评定。

3.2 运动功能评定方法 采用国内简化的Fugl-Meyer运动评分法对治疗初期和治疗6周后分别进行评定。

3.3 日常生活活动能力(ADL)评定方法 采用修订的巴氏指数(MBI)对治疗初期、6周后分别进行评定。3.4 肌张力评定方法 采用改良的Ashworth量表法[3]对治疗初期和治疗6周后分别进行评定。

3.5 肌张力分级标准 肌张力分级为:0级:无肌张力增高;Ⅰ级:肌张力轻度增高,局部屈曲稍受阻;Ⅱ级:肌张力增高明显,但局部尚易曲;Ⅲ级:肌张力重度增高,被动活动困难;Ⅳ级:肌体屈曲受限,呈屈曲或伸直的强直状态。

3.6 疗效标准[4]显效:肌张力减低2级或2级以上;有效:肌张力减低1级;无效:肌张力减低不足1级。

3.7 统计处理方法 计数资料采用卡方(χ2)检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t或F检验,以P<0.05为差异显著水准。

4 治疗结果

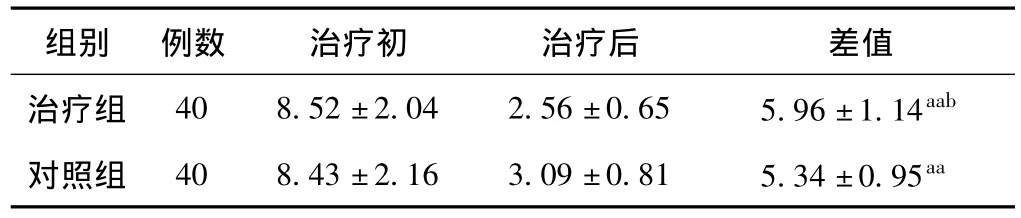

4.1 神经系统功能评分比较 两组治疗前后神经系统功能评分采用改良的NIHSS量表对治疗初期和治疗6周后分别进行评定,见表1。表1显示,两组治疗6周后,NIHSS量表评分均极显著降低(P<0.01),组间比较,治疗组显著优于对照组(P<0.05)。表明神经系统功能较前明显改善。

表1 两组治疗前后NIHSS量表评分比较(±s)

表1 两组治疗前后NIHSS量表评分比较(±s)

注:与治疗前比较,aa P<0.01;与对照组比较,t b=2.642,b P<0.05。

组别 例数 治疗初 治疗后 差值治疗组 40 8.52±2.04 2.56±0.65 5.96±1.14aab对照组 40 8.43±2.16 3.09±0.81 5.34±0.95aa

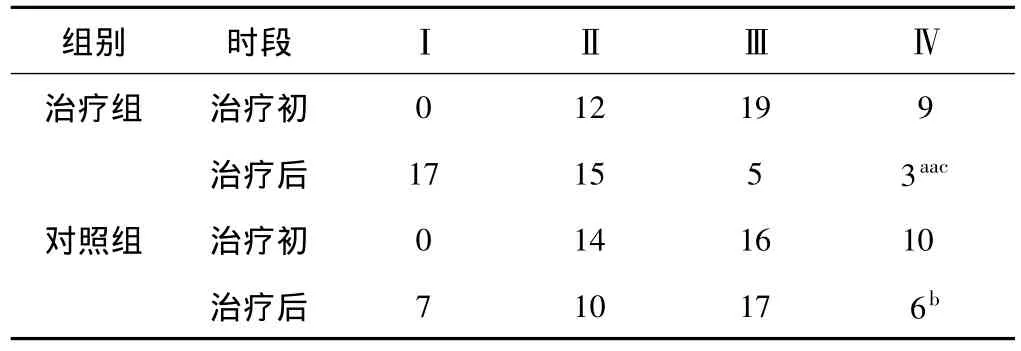

4.2 肌张力定量评定 两组治疗前后采用改良的

Ashworth量表评级,结果见表2。

表2 两组治疗前后Ashworth量表评级比较

表2显示,两组患者治疗后肌张力评级均有不同程度的降低(P<0.01或P<0.05),组间比较治疗组非常显著的好于对照组(P<0.01)。

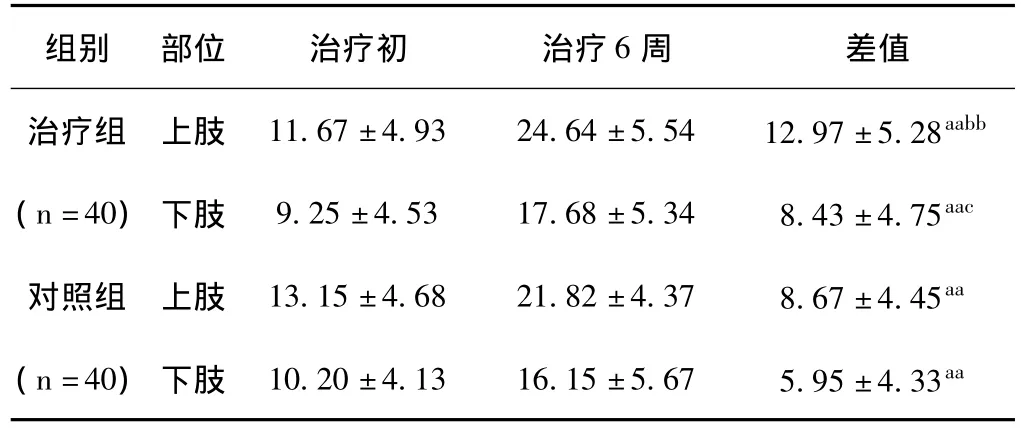

4.3 运动功能评定 两组治疗前后运动功能评定采用国内简化的Fugl-Meyer运动功能评分进行比较,评分结果见表3。

表3 两组治疗前后Fugl-Meyer运动功能积分比较(±s)

表3 两组治疗前后Fugl-Meyer运动功能积分比较(±s)

注:与治疗前比较,aa P<0.01;与对照组比较,t bb=3.938,bb P<0.01;t c=2.440,c P <0.05。

差值治疗组 上肢 11.67±4.93 24.64±5.54 12.97±5.28组别 部位 治疗初 治疗6周aabb(n=40)下肢 9.25±4.53 17.68±5.34 8.43±4.75aac对照组 上肢 13.15±4.68 21.82±4.37 8.67±4.45aa(n=40)下肢 10.20±4.13 16.15±5.67 5.95±4.33aa

表3显示,两组治疗后运动功能积分均明显改善(P<0.01),组间比较有显著差异,而上肢运动功能极显著好于对照组(P<0.01)。提示治疗组疗法能明显改善运动功能,减轻患者活动受限的状况。

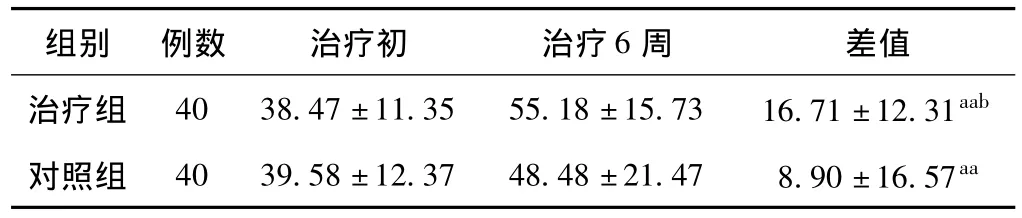

4.4 日常生活活动能力(ADL)评定 两组日常生活活动能力(ADL)评定采用修订的巴氏指数(Barthel MBI),对治疗初期和治疗6周后分别进行评定,评定结果见表4。表4显示,两组患者治疗6周后,巴氏指数分别提高(16.71±12.31)和(8.90±16.57),差异均十分显著(P<0.01);组间比较,治疗组显著优于对照组(P<0.05)。提示治疗组疗法可明显提高患者的自主生活及工作能力。

表4 两组治疗前后MBI评分比较(±s)

表4 两组治疗前后MBI评分比较(±s)

注:与治疗前比较,aa P<0.01;与对照组比较,t b=2.393,b P<0.05。

差值治疗组 40 38.47±11.35 55.18±15.73 16.71±12.31组别 例数 治疗初 治疗6周aab对照组 40 39.58±12.37 48.48±21.47 8.90±16.57aa

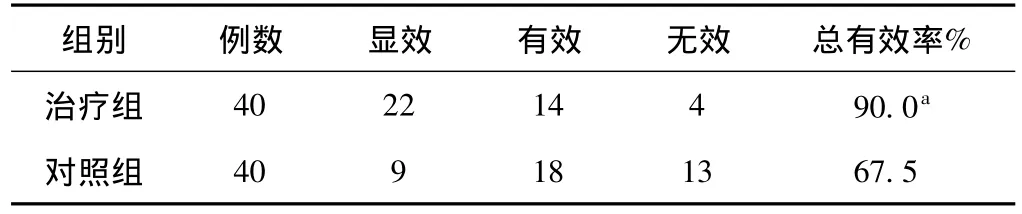

4.5 疗效比较 根据患者治疗前后肌张力评级情况,两组临床疗效比较见表5。

表5 两组患者治疗前后肌张力疗效比较

表5显示,治疗组总有效36例,占90.0%(36/40),对照组27例,占67.5%(27/40),治疗组总疗效比对照组提高33.33%,具有显著差异(P<0.05)。提示铍针配合中药治疗中风后肌力增强疗效确切。

综上所述铍针配合中药治疗采用随机对照研究,用临床最常采用的针灸治疗作对照,结果显示:治疗6周后,两组NIHSS量表评分均极显著降低(P<0.01),且治疗组降低幅度大于对照组(P<0.05)。提示铍针配合中药治疗可显著改善神经系统功能,为患者转归康复奠定了基础。两组肌张力评级较治疗前均有不同程度的降低(P<0.01或P<0.05),组间比较治疗组非常显著的好于对照组(P<0.01),提示铍针配合中药治疗可明显降低肌张力评级,减低肌肉神经的兴奋性,使肌肉神经兴奋和抑制趋于基本平衡。

两组治疗后运动功能积分均明显改善(P<0.01),组间比较有显著差异,尤其是上肢运动功能极显著好于对照组(P<0.01)。两组治疗后巴氏指数分别提高16.71±12.31(P<0.01)和8.90±16.57(P<0.01);且治疗组显著优于对照组(P<0.05)。提示铍针配合中药治疗治疗能明显改善运动功能,减轻患者活动受限的状况,提高患者的自主生活及工作能力。治疗组总有效36例,占90.0%(36/40),比对照组提高33.3%,具有显著性差异(P<0.05)。提示铍针配合中药治疗中风后肌张力增强疗效显著。

5 讨论

肌张力增高是锥体束及伴随锥体束下行的锥体外束纤维对下运动神经元——脊髓前角细胞的抑制减弱或消失,由于运动神经元的损害,使脊髓水平的反射从抑制状态释放出来,产生肌张力亢进状态。临床表现为低级中枢控制下以痉挛为基础的异常运动模式,如患侧上肢屈肌张力增高,肩关节和上臂内收,前臂肘关节屈曲,被动运动开始时阻力较大,终了时则明显减弱,所作被动运动越急、越强,阻力也越大,因此又称“折刀样强直”[5]。

肌张力在脑血管意外休克期时处于减弱或消失状态,随着休克期的逐渐消失(通常在发病后1~6星期),逐步呈现肌张力增高、腱反射亢进及病理反射阳性等上运动神经元损伤的临床表现,它标志着脑血管意外后的脊髓休克期已经过去,但大脑皮层高级中枢对脊髓低级中枢的抑制作用及运动功能的控制尚未恢复,表现为肌张力增高,肌肉协调异常的特定模式,在上肢表现为屈肌群、旋前肌肌张力增高,呈屈曲模式,其中前臂屈曲、内收。

该症属于中医学“中风后遗症”范畴。中医学认为多由病久入络、瘀血内结、血行不畅所致。采用铍针刺激和松解,调整脏腑、经络之气,以达到活血化瘀、运行气血、平衡阴阳、舒筋柔筋、通络止痉的目的,配合中药调理,以镇痉息风、活血通经、祛湿消肿,配以清心安神为治则,方中龙骨、牡蛎、钩藤平肝潜阳、镇惊安神、息风止痉为君药;丹参活血化瘀、清血热、解烦满,配合当归补血活血,赤芍行血柔肝止痛,郁金行气解郁,以增强活血通经、镇痉息风之效果为臣药;知母、栀子清热除烦,黄柏清热燥湿,生地、丹皮清热凉血;泽泻、车前子利水消肿为佐药;甘草泻火解毒、调和诸药为使药。诸药合用可达清热除烦、镇痉息风、活血通经、祛湿消肿之目的。铍针配合中药治疗,可降低肌肉神经的兴奋性,改善瘫痪肢体的肌肉痉挛状态,有利于瘫痪患肢的功能恢复,大大降低中风后的致残率。

[1] 门志涛,张宏.推拿治疗中风偏瘫痉挛状态研究进展[J].按摩与导引,2008,24(2):45

[2] 董福慧,郭振芳,张春美,等.皮神经卡压综合征[M].北京:北京科学技术出版社,2002:38

[3] Nordmark E,Anderson G.Wartenberg pendulum test:objective quantification of muscle tone in children with spastic diplegia undergoing selective dorsal rhizotomy[J].Dev Med Child Neurol,2002,44(1):26-33

[4] 张通,顾玉良,武钢柱,等.肘关节部位骨骼肌肌张力的客观定量及肌张力类型的客观分析[J].中华神经精神科杂志,1995,28(6):350

[5] 李勇杰.肌僵直、肌强直和脑瘫[J].中国微侵袭神经外科杂志,2006,11(12):529 -531