针刺肌肉运动点对脑卒中上肢功能康复的临床观察

张 慧,王 岩

(大庆医学高等专科学校,黑龙江大庆163312)

脑卒中是临床常见病、多发病,卒中后患侧肢体的运动功能障碍直接影响了患者的生活自理能力,阻碍了很多卒中后患者回归社会,给患者及其家庭带来诸多困扰。特别是上肢运动功能障碍,由于动作精细,其功能恢复难度较大。临床用以改善脑卒中患者肢体功能的方法包括针灸、按摩及其他康复疗法等,以最大限度地促进功能障碍的恢复,提高患者生活自理能力,使其回归社会。目前,临床上针灸治疗卒中后上肢运动功能障碍一般仍以传统针灸方法为主,用法较局限[1]。笔者在大量临床观察基础上,应用肌肉运动点针刺治疗卒中后上肢功能障碍,并与传统针刺腧穴的方法相比较,研究其对脑卒中上肢功能康复的效果。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择

入选标准:①脑卒中患者均经MRI或CT确诊,符合中华神经科学会通过的“各类脑血管疾病诊断标准”;②无严重的心、肝、肾等疾病;③无认知障碍;④生命体征平稳,病情不再发展;⑤病程在1周~6个月;⑥年龄在35~65岁之间。

40例入选患者随机分为对照组和治疗组。对照组20例,男 11例,女 9例;年龄 42~65岁,平均(51.52±8.34)岁;左侧偏瘫12例,右侧偏瘫8例;脑出血8例,脑梗死12例。治疗组20例,男10例,女10例;年龄40~63岁,平均(54.32±7.38)岁;左侧偏瘫7例,右侧偏瘫13例;脑出血7例,脑梗死13例。治疗组与对照组患者的基础资料比较无显著性差异(P>0.05)。

1.2 治疗方法

治疗组与对照组患者都做头针、康复和药物治疗。治疗组进行肌肉运动点针刺,针刺部位选择指伸肌和拇长展肌运动点,并进行电刺激,刺激后出现腕背伸、手指伸展动作。对照组给予手三里、外关针刺。两组均常规消毒,取1.5寸毫针在所选部位垂直刺入,平补平泻。针刺得气后,接电针仪,采用断续波、频率50 Hz、强度以患者能耐受为度。针刺时间为每日2次,每次30 min,20天为一疗程。

1.3 评定方法

中枢性瘫痪的运动功能评定:Fugl-Meyer功能评定法(选取上肢部分)。日常生活活动能力评定:Barthel ADL指数评价。神经功能缺损评定:CSS评分(选取上肢部分)。

1.4 统计学分析

采用SPSS 13.0统计软件进行数据统计分析,应用配对t检验的统计方法。

2 结果

两组治疗对上肢Fugl-Meyer功能评分(满分66分)、Barthel ADL指数评分(满分100分)及上肢神经功能缺损(CSS)评分(满分21分)的影响,见表1~3。

表1 对上肢Fugl-Meyer评分的影响(±s)

表1 对上肢Fugl-Meyer评分的影响(±s)

注:差值为疗后与疗前之差。与疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P <0.01。

组别 疗前 疗后 差值治疗组 8.35 ±3.94 21.35 ±5.23* 13.00 ±5.89#7.10 ±4.47对照组 8.75 ±2.53 15.85 ±4.78*

从表1可以看出,治疗后两组患者上肢Fugl-Meyer评分均高于治疗前,与治疗前相比,差异有统计学意义(P<0.01),提示两种治疗方法均起到了一定治疗效果。治疗后,治疗组与对照组相比,评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组疗效高于对照组。

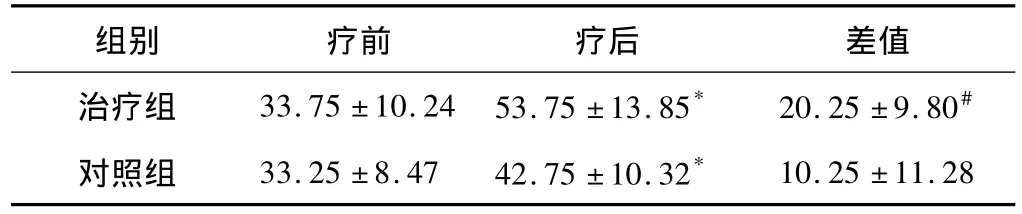

表2 两组对Barthel ADL指数的影响(±s)

表2 两组对Barthel ADL指数的影响(±s)

注:差值为疗后与疗前之差。与疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P <0.01。

组别 疗前 疗后 差值治疗组 33.75 ±10.24 53.75 ±13.85* 20.25 ±9.80#10.25 ±11.28对照组 33.25 ±8.47 42.75 ±10.32*

从表2可以看出,治疗后两组患者Barthel ADL指数评分均高于治疗前,与治疗前相比,差异有统计学意义(P<0.01),提示两种治疗方法均起到了一定治疗效果。治疗后,治疗组与对照组相比,评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组疗效高于对照组。

表3 两组对上肢神经功能缺损(CSS)评分影响(±s)

表3 两组对上肢神经功能缺损(CSS)评分影响(±s)

注:差值为疗后与疗前之差。与疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P <0.01。

组别 疗前 疗后 差值治疗组 9.87±3.75 4.56±1.50* -5.20 ±3.60#-2.45 ±1.74对照组 10.18 ±2.17 7.85 ±1.97*

从表3可以看出,治疗后两组患者上肢神经功能缺损(CSS)评分均低于治疗前,与治疗前相比,差异有统计学意义(P<0.01),提示两种治疗方法均起到了一定治疗效果。治疗后,治疗组与对照组相比,评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01),提示治疗组疗效高于对照组。

3 讨论

目前针对脑卒中后肢体瘫痪的康复治疗,针灸疗法是一种广泛应用的治疗方法。它给予人体一种良性的信息刺激,可调整机体的阴阳平衡,进而改善和增强机体生理功能,从而有助于脑血管局部病灶的吸收和瘫痪肢体的康复[2]。针灸通过改善血液流变学、增强氧自由基清除能力、改善脑血供、改善甲皱微循环、提高缺血区神经细胞功能活动、调整机体免疫功能和调整神经递质等机理对脑卒中患者进行康复。

在古代文献中早有用针灸疗法治疗脑卒中的记载。中风初起时,《针灸大成》即提出“凡初中风跌倒,卒暴昏沉,痰涎奎滞,不省人事,牙关紧闭,药水不下,急以三棱针,刺十指十二井穴,当去恶血”的思想。《针灸甲乙经》中指出:“偏枯,四肢不用,善惊,大巨主之”、“口不能水浆、蜗僻,水沟主之”、“口噪不可开,支沟主之”、“痒痰臂腕不用,唇吻不收,合谷主之”、“偏枯不能行,大风默默一照海主之”。《灵枢·热病》中说:“偏枯,身偏不用而痛,言不变,志不乱,病在分胺之间,巨针取之,益其不足,损其有余……病先起于阳,后入于阴者,先取其阳,后取其阴,浮而取之。”《素问》中“治痿独取阳明”,认为风病多犯阳明,阳明经多气多血,主宗筋,针灸治疗此证多以阳明经穴为主,同时辅以太阳、少阳经。《玉龙经》中也有“中风半身不遂,先于无病手足针,宜补不宜泻;次针其有病手足,宜泻不宜补。合谷一、手三里二、曲池三、肩井四、环跳五、血海六、阴陵泉七、阳陵泉八、足三里九、绝骨十、昆仑十一”的记载[3]。此类方法历代相传,流传至今。

近年来,通过临床针灸工作者的深入研究,针灸治疗方法更加多样化,使针灸治疗疗效有了很大的提高[4]。选用肌肉运动点进行针刺就是在现代研究的基础上,结合临床提高患者肌力、防止肌肉萎缩的治疗需要而提出的。针刺功能障碍的肌肉运动点,通过刺激局部痛触觉感受器,使神经冲动沿感觉传导路到达大脑皮质,再经运动传导路传出,使局部效应器(骨骼肌)兴奋。在针灸治疗时辅以低频脉冲电流刺激,可以更有效地促进血液循环,预防肌肉萎缩,提高患者肌力[5~6]。

[1] 朱永志,张艳艳.针刺神经干治疗脑梗死偏瘫近期疗效观察[J].中医药学报,2007,35(4):39 -40

[2] 曹辰虹,廉玉麟.运动针法治疗中风后上肢肌肉痉挛的临床观察[J].针灸临床杂志,2005,24(8):33 -34

[3] 周继增,张存生,李力.醒脑开窍针刺治疗中风后遗症的临床研究[J].中国针灸,1995,15(3):6 -9

[4] 王东岩,王岩.不同穴位与肌肉运动点针刺在脑卒中患者腕手功能重建中的对比研究[J].上海针灸杂志,2009,28(5):253-255

[5] 张仲锦.康复治疗结合电针穴位刺激对脑卒中患者的疗效观察[J].中国康复医学杂志,2005,20(10):779

[6] 卫哲.基于低频脉冲电疗法的上肢功能重建与评价研究[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学硕士论文,2008