城乡人口流动背景下农村地区人情消费的行为逻辑——基于河南省10村334个农户的实证分析

陈浩天

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

一、引 言

人情的消费过程是消费主客体物质和精神需求得到满足的心理体验。“消费标准不仅彰显了行为主体的社会地位,也是研究社会结构与社会关系的探测仪”[1]。人情在中国历来是家庭生活的重要组成部分,与西方个性化的人际关系相比,我国传统农村社会交往被人情所局限,被人伦关系所笼罩。“乡土社会”人际交往的内涵由人缘、人情和人伦组成,其中“人情”居于核心[2]。国内外学者针对中国人情消费问题,都做出过不同层面的论述。国外学者如Jette认为“人情和面子”植根于中国人的耻感文化,在耻感取向下,中国人特别注重“面子”,“面子”是中国传统文化和价值观念耻感取向共同作用的综合体[3]。史密斯把“保全面子”作为中国人的第一性格,他认为“面子”是解释中国人诸多行为的钥匙[4]。国内学者林语堂认为中国人“面子”比罗马天主教教义更永恒,比美国宪法更权威[5]。我国古典文献《礼记·曲礼》有言:“礼尚往来,往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。”这是中国人交换行为上“情”和“礼”的统一。金耀基也认为: “关系、人情、面子是理解中国社会结构的关键性,礼品的轻重由这种细腻的关系所决定”[6]。费孝通先生则把中国人的社会关系秩序描述为“差序格局”,即:“以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”[7]。“差序格局”的理论阐释以及本土化的解释角度,极具开拓和引导性。但近年来,在传统与现代的博弈与互动中,现代性因子在乡村社会的扩张,尤其是随着城乡人口流动的加剧以及农业现代化进程的推进,农村人情消费的观念和行为方式都在潜移默化中发生了变化,这种变化构成了本文研究的逻辑起点。

二、研究方法及样本情况

为了避免出现“只见社会,不见国家;只见树叶,不见森林;只见描述,不见解释;只见传统,不见走向”的实证方法误区[8],本调查基于典型样本,从样本中抽象出普遍特征,通过实证管窥农村家庭人情消费之现状。笔者之所以以河南省10村为代表,有以下三个诱因:其一,样本选择的10个村是华中师范大学中国农村研究院“百村十年观察”全国253个村庄的一部分,作为河南观察点,本研究数据分别来源于豫东 (F村和T村)、豫西 (R村和U村)、豫南(L村和E村)、豫北 (H村和W村)和豫中(Y村和K村)。①根据学术惯例,本文所涉及的地名作了技术处理。这10个村庄作为中原农区的自然村落,市场发育和村庄生态习性保持完好,近年来,这些村庄在改革开放中都获得了长足的发展和进步,具有典型代表意义。其二,笔者对样本10村连续进行了三年的观察,作为这10个村的观察员,笔者属于村庄的“局外人”,但对10村的生活习俗、语言风格熟悉程度,又属“局内人”。笔者自觉被委任于“局内”和“局外”双重身份的思考,以期得出更加客观的发现和提升。其三,人情消费作为日常生活领域重要组成部分之一,消费行为主要涉及家庭消费行为的主观判断和个人意志表达[9]。因此,调查结果应规避被调查对象的主观误判。因此,笔者必须参与其中,对农户进行深度访谈,现场体验,才能得出更为确切的结论。在样本变量的选择上,每个村按照家庭纯收入以“好、中、差”选取35户为研究样本,并运用问卷调查、深度访谈法搜集资料,运用统计学软件SPSS对搜集的资料进行描述统计分析和相关性分析。此次调查对象的选取按照预先制定的标准发放问卷350份,回收问卷340份,其中有效问卷334份,有效回收率98.2%,调查结果真实有效。

三、农户总体人情消费现状

1.人情消费主体和标准

在“人情消费主体”问题中,调查结果显示,中原10村以传统血缘和家庭为单位的消费主体有所松动。在有效问卷的334户中,2010年有218户是以“家庭”为单位的人情消费,有16户是“个人”名义进行的消费,有93户表示“家庭和个人兼有”的人情消费主体,没有发生人情消费的家庭为7户,分别占样本总数的65%、5%、28%和2%。根据笔者的访谈,血缘关系是形成亲疏远近的最基本因素,以“家庭”为单位的消费主要是基于血缘为纽带的人情交往;以“个人”为名义的消费主要是基于业缘关系的人情交际圈,以“家庭和个人”兼有的人情消费属于农民外出务工过程中因业缘和地缘交往的扩大交叉而产生。

在相当长的时期内,中原农区10村的人情消费标准是相对比较固定的。根据334个农户的调查情况,人情消费的消费对象按照血缘、地缘和业缘纽带把消费规模分为两大类:

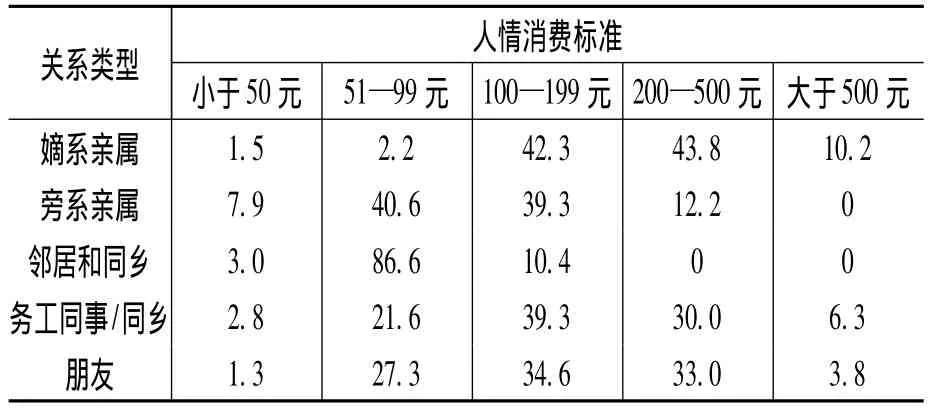

首先是以血缘关系为纽带的人情消费,按照血缘关系的远近,亲属分为嫡系亲属和旁系亲属两类。从血缘上看,嫡系亲属比旁系亲属要近。因此,人情消费中嫡系亲属要付出比旁系亲属更重的礼金,以示嫡系亲属与其他亲属的区别。嫡系亲属是一个家庭人情圈中永恒的部分,所有的仪式,不管是“大事”、“小事”,核心亲属均要进行人情消费。数据显示 (如表1所示)334户嫡系亲属消费标准主要集中在100—500元之间,占86.1%;旁系亲属消费标准主要集中在50—200元之间,占据样本总数的80%;邻居和同乡的消费标准主要集中在50—100元,占86.6%。其次一些在外打工,人口流动在外地务工的农户,这些人更懂得以业缘为纽带,来加深彼此之间的关系。该消费标准在50—500元不等。最后还有一部分人情消费的对象是“朋友”,近年来,针对“朋友”的称呼,也随着农村社会化程度的提高被泛化的使用。在农村,目前“朋友”一般是指以前的老同学,或外出务工因为业缘而在一起的志同道合人群。这类消费对象的人群根据彼此之间的“交心”程度,人情消费的标准也各不相同 (如表1所示)。随着农村发展的社会化程度越来越高,交际范围的逐渐扩大,随着工作地点的转移、生活空间的变化,人际交往的范围也越来越大,新结识的“朋友”越来越多,需要应付的人情支出也就越来越多,这种支出属“面子钱”,碍于情面不得不出,更多的人情不断加入,使人情消费链越拉越长。

表1 农户人情消费情况 单位:%

2.人情支出消费域

农村人情消费域主要包括以下几个部分:

(1)与“身份礼仪”相关的人情消费。当一个人改变身份时,无论是年龄的变化还是身份地位等角色的改变,都会给行为主体人带来各异的压力。在这种变化中,旧的身份行为角色逐渐模糊,进入一个新的身份关系。为引导行为主体人渡过他们生命中转折点,所有亲近的人集中在一起,正式宣布这个人进入一个新的身份时期,主要包括婚嫁、生儿育女 (中原10村又叫“添人”)、子女升学等等。主要是指婚丧嫁娶、生儿育女。生命礼仪形式上是一次聚会,它的举行为举办家庭与参与者之间、参与者与参与者之间提供了一次互通信息、联络感情的机会。通过互相参与生命仪礼,他们之间增进了联系,成为对方潜在的社会支持网络的一部分[10]。该村2010年人情消费用于婚嫁消费的有67户,占总体样本的20%;用于“丧葬随礼”的有77户,占样本总数的23%;用于生儿育女的有41户,占样本总数的12%;用于“求人办事”的有134户,占样本总数的40%;其他仅占5%,比如看望病人等等。由调研的结果可以看出,“身份礼仪”的消费占据中原地区农村人情消费的比例很大。

首先,婚嫁。婚嫁在村里一般都称为“红事”,“红事”主要是吉祥的寓意。比如女儿出嫁到外地,家中男丁娶妻以及生子等等。婚嫁一般包括提媒,提媒第一次见面也叫“小见面”,“小见面”之后,如果双方觉得满意,有媒人牵线再进行第二次“大见面”(200—500元),订婚 (5 000—20 000元)、登记、择日、迎娶 (1—2万元)等四个步骤。一般在迎娶之前,女方给男方“过嫁妆”,女方嫁妆一般包括家用电器如电视、冰箱、洗衣机等家电,还有女性的首饰、被子等等。 “过嫁妆”的钱一般全部由男方出。在农村举行婚礼,宴席大多在主人家的院落举行,桌子、碗筷多由村里或邻家借来,宴席数大约在20—50桌 (每桌坐8—12人,也就是大约200—500人之间),多的60—80桌。因参与者不同,“人情”也各不相同,多是50—500元。亲戚因远近不同,“人情”消费额也各不相同。

其次,丧葬。在当地又叫“白事”。笔者访谈了在2009—2010年办丧事的40个农户,归纳了这40家的丧葬消费单,丧葬消费单一般包括以下费用:棺材费 (600—700元)、死者衣服费(200—300元)、孝布费 (100—200元)、乐队费 (400元)、抬重 (每人一双鞋共120元)、鞭炮火纸费 (200元)、车费 (150—300元)、孝子费 (200—300元)、生活费 (3 000—4 000元,含烟酒费、花圈费等),以上费用合计最少得支出5 000多元,最多的达7 000元以上,平均支出为6 000元左右。而且近年来随着农村丧葬文化的延伸,政府民政部门也在不断倡导实行遗体火化制度。但火化制度在中原农村地区基本没有真正的实施,而成为基层政府变相敛财的一种形式。

(2)与节日礼仪相关的人情消费。中原文化历史悠久,在农村的很多地区都保留着正统的人情消费方式。村庄节日礼仪按照时间序列和农业信息节气进行消费。与节日相关的消费包括春节、中秋节等,礼物交换最甚。中原地区主要过春节、中秋等中国传统节日,其中最重视春节,春节期间,探亲访友时的人情消费因人而异。晚辈向长辈拜年都要携带礼品或礼金,以表示对老人的关心和尊敬。年轻孩子向长辈拜年时,要行“磕头礼”,长辈都要给孩子压岁钱,表示吉利,压岁钱额度从5—100元不等。端午节和中秋节,主要是给长辈和老人送礼,一般会送食品、烟酒,有时也会送现金。

3.人情消费方式及规模

根据问卷的调查结果,中原10村的人情消费方式主要包括现金馈赠、实物赠送、生产合作、帮忙解决实际困难等四种。这四种人情消费方式中,以现金馈赠 (204户)最为普遍,其次是实物赠送 (60户)、帮忙解决实际困难 (57户)和劳动互助 (13户),分别占有效样本的61%、18%、17%和4%。这表明农民的人情消费方式越来越显示其货币化倾向。需要提及的是问卷中的“帮忙解决实际困难” (多选),包括很多方面,比如帮忙解决农作物病虫害技术问题,调节家庭邻里的矛盾纷争,做生意急需的发展资金等。

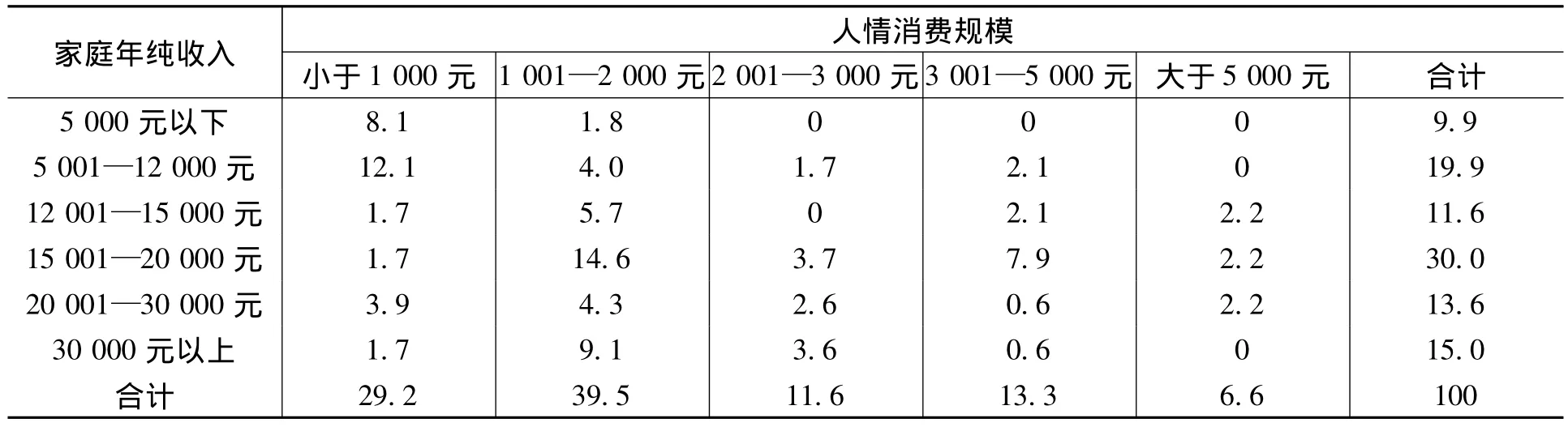

从人情消费的规模来看 (如表2所示)。2010年,中原10村350个农户均人情消费额度在1 000元以下的占29.2%,在1 001—2 000元的占 39.5%,2 001—3 000元的占 11.6%,3 001—5 000元的占13.3%,5 000元以上的占6.6%。卡方检验,χ2=138.60,F=0.337,P=0.001。这表明,家庭收入不同的家庭的人情消费规模是具有差异的,一般来说,家庭年收入越高,人情规模所占比例越大。同时,根据350户村民的家庭纯收入数据计算,家庭人情消费规模均值为2 200元,中值为1 500元。主要集中在1 001—2 000元,占39.5%;消费规模在1 000元以下的占 29.20%;2 001—3 000元的占11.6%;3 001—5 000元的占13.3%;5 000元以上的占6.6%。从数据和访谈看出,样本10村人情平均消费额度基本占了消费年家庭纯收入的1/5,消费总额度在家庭纯收入收入中所占的比重也在逐年攀升,而且大有愈演愈烈的趋势。

表2 人情消费规模与家庭年纯收入交互分析表 单位:%

4.人情消费心理

根据问卷的设计问题“你送礼时的心理想法?”该问题为多选,也可以开放式的自由回答,进行深层次的访谈。根据调查对象的答案进行整理和归纳,把人情消费时的心理特征总结为“从众心理、回报心理、投机 (投资)心理、面子心理、感情心理和风俗习惯等六大类。血缘关系和地缘关系是中国传统乡村社会人际关系的基础或两个基本维度,风俗习惯和感情因素是以血缘和地缘为纽带的消费心理,此次调查发现,利用风俗习惯进行人情消费有所弱化,有54户,仅占样本总数16.1%。而因为有感情而进行人情消费的有97户,占28.9%,可以看出,人与人之间的感情随着市场化发育,并没有减弱。

(1)回报心理。中原农村社会交往过程包含着一个很重要的社会交往规则,为了获得来自交换另一方的回报,村民必须向对方支付报酬,这就是社会互动的“互因机制”[9]。这种人情中的互惠机制诱使村民把人情作为一项暂时保存的“债券”,因为这些他们仍会得到相应的“回报”。他们认为,支出人情多,收回的人情也多。而且每当有重大事情时,还可以通过人情取得亲友的经济支持,人情的这种融资功能在经济欠发达的农户中尤为普遍。农民人情交往较多、花费较重。但是农民仍然要坚持随礼,目的就是希望将来某一天有人情场面时对方能来回报,因而为了将来的回报,必须坚持随礼。人情费就犹如一笔村落性的公开流通资金,人情费的交往就相当于一种民间自愿性的融资行为。一家有事,等于全村人帮他筹措了一笔应急的资金。拥有这种人情消费心理的总农户数为65户,占样本总数的19.6%。

(2)从众心理。据不少农民反映,自己虽然对愈演愈烈的人情债很反感,但为了给自己留“后路”,只有违心地随波逐流,“得过且过随大流,患得患失保平安”。别的家庭都在“这样做”,而你却不“这样做”,就会遭到众人的非议。但这种从众的心理状态相对较少,仅仅有8个农户,占样本总数的2.3%,反映出农民的消费逐渐步入理性。

(3)面子心理。从人情消费的主体来看,诸多农民对人情消费带有抵制心理,但又碍于情面,不好意思不进行人情消费;或者曾经受过邀请者的人情,不去心存“负疚”,有一种欠债感;即使没受邀请,看见别人去了,也跟着去,深怕人情会因此断裂。总之,硬着头皮甚至变卖劳动的生产资料、也不能让人瞧“扁”,这就形成了所谓的“被消费”局面。从人情消费的客体来看,自己家“办事”,也要讲“脸面”,从招待的规模,招待的档次等消费品上都和其他农户“办事”时的开销进行攀比,从而也导致了高消费。由此可见,人情已经变成了由金钱编制的“债务链”,即使钱是自己的,但钱花的并不是那么心甘情愿。从数据看,拥有“面子”心理的农户为67户,占样本总数的20%。

(4)投机心理。现在农村送礼风甚浓,甚至到了“有事求人必送礼”的地步,送了礼就好说话、好办事,不送就是关系差抑或有意见,收送人情礼金成为一种社会“潜规则”。有些农民送礼只是为了留条“后路”,方便以后办事。常常“笑脸接请柬,背后吐怨言”,虽心中不悦,但为了不得罪人,今后好办事,只得硬着头皮、强装欢颜也要送。在调查的过程中,我们发现,一些村民借助节日或各种形式名目的活动在村庄搞庆典和聚会。另外值得提及的是个别村干部,他们在村庄和宗族中拥有较大的社会影响和权力,如在计划生育、划分宅基地、邻里纠纷、孩子参军等等还需要他们的“帮忙”,一些有求于他们的村民无不趋之若鹜。因此,投机心理已经成为变相腐败的一种形式。从调查的数据来看,拥有投机心理的不占少数,占样本总数的13.1%。

四、结论与启示

从调研的结果来看,当前中原地区人情消费呈现三个“社会化”趋势:农村人情消费方式由“实物”向“货币”过渡;消费主体和消费对象的人情消费活动半径无限延伸;消费行为呈现出投机、回报和从众等多种心理。随着农民交往圈的不断扩大,传统以“血缘”、“地缘”维系的“差序格局”已经发生了深刻的变化,利益成为决定人们关系亲疏的一个重要纬度。尤其是21世纪以来的10年间,在现代化、市场化和社会结构变动的共同作用下,农民与外部世界的交往广度和深度都是历史上前所未有,传统的人情伦理已不能完全阐释现代小农的行为逻辑。我国农村地区正处于市场化、民主化和国家化发展过程中,国家也通过一系列的惠农政策向农村渗透,建立为农村提供公共服务长效机制。可以说,农民现代性的历程在某种意义上说是一个消费民主化和平民化的进程。但农村地区人情消费作为传统社会延续至今的产物也显示了其自身的矛盾:随着农民人情交往范围的不断扩大与集体行动不强的矛盾,农村地区人情消费在家庭纯收入的比例呈现越来越高的倾向。但传统的人情文化在我国没有完善社会保障制度的农村,有效地起到了稳定家庭、稳定社会的作用。我们相信随着农业生产力的不断提高,农村经济的进一步发展,人情文化的运行环境将得到极大的改善。诚然,一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾[11]。因此,政府在增加农民收入和提高农村生产力的同时,面对农村人情消费负担过重的现状,基层政府有责任也有义务加以规制与引导。

[1]戴慧思,卢汉龙.消费文化与消费革命[J].社会学研究,2001,(5).

[2]翟学伟.中国人际关系的特质——本土概念及其模式[J].社会学研究,1993,(4).

[3]Jette,B.Consumer Education between“Consumership”and Citizenship:Experiences from Studies of Young People[J].International Journal of Consumer Studies:Blackwell Publishing Ltd,2004,(3):108-116.

[4]亚瑟·亨·史密斯.中国人的性格[M].乐爱国,张华玉译,北京:学苑出版社,1998.1-4.

[5]林语堂.中国人[M].上海:学林出版社,2000.195.

[6]金耀基.关系和网络的建筑:一个社会学的诠释[J]. 二十一世纪,1992,(12).

[7]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007.26.

[8]徐勇.当前中国农村研究方法论问题的反思[J].河北学刊,2006,(3).

[9]张艳玲.农村社会人情关系下的礼物交换[J].北京科技大学学报(社会科学版),2006,(1).

[10]黄玉琴.礼物、生命仪式和人情圈[J].社会学研究,2002,(3).

[11]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第三卷)[M].北京:人民出版社,1960.83.