泛长株潭城市群各市区人居环境的评价与优化

张 旺,周跃云,赵先超

(1.湖南工业大学 长株潭两型社会研究院,湖南 株洲 412007;2.首都师范大学 资源环境与旅游学院,北京 100048)

0 引言

自1958年希腊学者道萨迪亚斯(C.A.Doxiadis)创立人类聚居学理论以来,聚落人居环境就成为国内外规划、建筑、园林、地理和环境等学科众多学者关注的热点话题。国外对城市人居环境的研究卓有成效,在定量分析和评价过程中形成了一些指标体系[1-2]。虽然这些指标体系并不完全适合我国城市的具体情况,但其注重应用遥感(remote sensing,RS)、地理信息系统(geographic information system,GIS)等高新技术获取数据,并与数字城市、区域分析与评价、规划管理系统相衔接,以实现信息提取、评价和规划设计一体化,这值得我们借鉴。国内对城市人居环境的研究主要集中在2个方面:一是对不同规模、等级的城市进行了人居环境的评价与优化,如宁越敏等[3]、李华生等[4]分别研究了上海、南京这2个大城市的人居环境,胡武贤等[5]、刘道辰等[6]则对常德、聊城和丹东等中等城市的人居环境进行了评价;二是研究了城市人居环境质量评价的具体方法,如李明等[7]、李雪铭等[8]、刘钦普等[9]分别采用基于遗传算法改进的BP神经网络法、Fuzzy方法和因子分析法等分析和评价了城市人居环境。

对城市人居环境的研究,从研究区域而言,主要集中在不同规模的单个城市,对处于同一区域的城市群涉及不多;就比较研究的角度而言,对同一城市人居环境发展趋势的纵向比较研究较多,但对不同城市人居环境差异的横向比较研究较少;从人居环境评价的内容来看,建立的指标体系大多依赖易于获得的统计数据,而对自然地理环境这一制约人居环境的因素缺乏考虑;从评价方法尤其是确定指标体系的权重来看,对于具有模糊性的人居环境质量评价这样一个多指标决策过程,还存在评价标准的客观性及各子系统之间的协调性等问题。

基于此研究背景,本文通过RS, GIS及其他多种信息源获得相关数据资料,运用熵值法,对泛长株潭城市群进行了人居环境指数和协调度的综合评价,以期丰富和发展城市人居环境的理论和实证研究,并为城市规划和建设管理、房地产开发及市民买房定居等提供科学决策的依据。

1 研究区域、数据来源及研究方法

1.1 研究区域概况

泛长株潭城市群是指以湖南省长沙、株洲和湘潭3个城市为核心,岳阳、益阳、常德、娄底、衡阳5个地级市为外围,包括这8个城市所辖的12个县级市和28个县,沿京广铁路(京珠高速)、湘黔铁路、石长铁路(常长高速)为发展轴,约1.5 h城际交通连接而成的城镇绵延区域。2008年,该城市群面积为9.69万km2,占湖南省总面积的45.74%;人口为4 094.38 万人,占全省总人口的59.81% ;GDP达8 760.51亿元,占全省GDP的78.52%;人均GDP为17 024元,为全省平均水平的1.22倍。同年,该城市群城镇人口为1 845.11万人,占全省城镇人口的63.95%;城镇化水平为45.06%,高于全省42.15%的平均水平。

1.2 数据来源

本研究所需数据主要有2类:一是表示自然环境的指标,如地形起伏指数、地被指数、人体气候舒适指数和水文指数等,其基础数据来源于湖南省l:500 000数字高程模型、湖南省土地利用类型图(1:250 000)、归一化差值植被指数图(1 km×1 km)及覆盖湖南省的34景CBERS CCD多光谱影像和湖南省97个地面气象观测站自建站到2008年的观测资料;二是表示生态环境、居住条件、支撑服务设施、人文环境和社会经济环境的指标,其原始数据来源于《2008年湖南省环境状况公报》《湖南省统计年鉴(2009)》《中国城市统计年鉴(2009)》及泛长株潭城市群各城市《2008年国民经济和社会发展统计公报》。

1.3 研究方法简介

对自然宜居性的评价,即地形起伏指数、地被指数、人体气候舒适指数和水文指数等,采用的是封志明等[10]和郝慧梅等[11]建立并应用的人居环境指数模型和测评方法。为了对有关影像进行几何校正和获得行政边界数据,采用了由国家基础地理信息中心提供的全国1:250 000地形图,利用arcgis软件对市、县级行政区与观测数据进行叠加分析;同时,为了有效避免级别区间的内部差异、多指标变量间的信息重叠和确定权重等方面的不足,运用了熵值法进行客观赋权,反映人居环境系统信息的有序程度和效用值,以全面客观评价城市人居环境。

熵值法的计算步骤[12]如下:

1)采用标准化公式对指标体系中的基础数据进行标准化处理,对于正向指标采用公式,对于负向指标采用公式,并定义标准化矩阵Y,其中,;

3)分别计算单项指标的信息效用值dj=1-eij,然后采用公式分别计算各指标和各子系统的权重;

4)运用公式fij=wj×xij,计算出各子系统的评价值及系统的综合评价值。

2 人居环境的评价

2.1 评价指标体系的构建

参照我国人居环境学者吴良镛院士的理论体系[13],并借鉴国内外已有的城市人居环境评价指标体系,咨询相关专家学者的意见,本着系统性、全面性、针对性、有效性、可比性、可得性和可操作性等原则,建立了泛长株潭城市群各市区人居环境评价指标体系(见表1)。该评价指标体系包括自然生态子系统、居住条件子系统、支撑设施子系统、人文环境子系统和社会经济子系统5类评价指标子系统,共42个单项指标。

2.2 人居环境指数的计算与评价

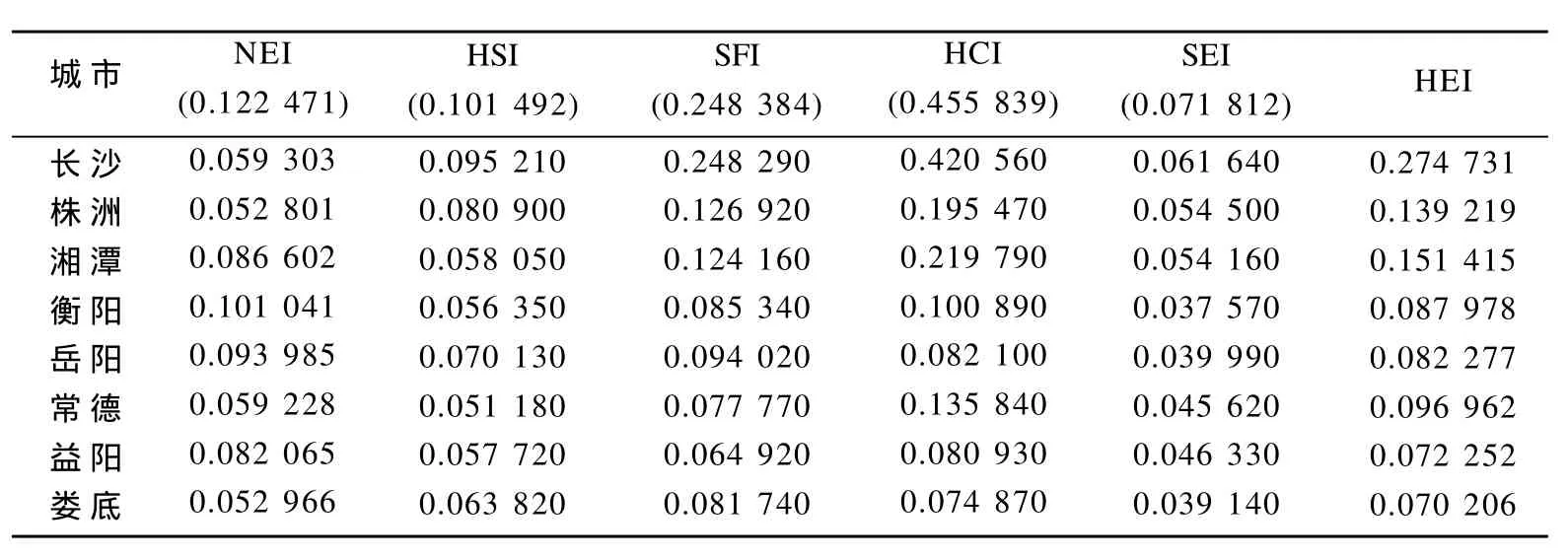

根据前文的评价方法,对泛长株潭城市群各市区42项指标的336个基础数据进行计算,计算时将5类子系统及人居环境系统的评价指数分别命名为自然生态指数(natural ecological index,NEI)、居住条件指数(habitation setting index,HSI)、支撑设施指数(supporting facilities index,SFI)、人文环境指数(humanities environment index,HCI)、社会经济指数(socio-economic index,SEI)、人居环境指数(human settlements environment index,HEI)。计算所得人居环境各子系统的评价值及系统的综合评价值见表2。

表2 泛长株潭城市群各市区人居环境指数表Table2The index table of human settlement environment of pan Chang-Zhu-Tan urban agglomeration

从理论上而言,HEI越接近1,其人居环境质量越好。从表2可看出,泛长株潭城市群的HEI都在0.3以下,这说明各城市人居环境质量普遍不高。由于城市人居环境系统是一个复杂的、多层次的开放系统,其子系统及各要素之间相互依存、相互制约,各子系统对人居环境综合评价值的贡献率即权重不同,表明了改善人居环境各个方面的轻重缓急。表2中,从各子系统的权重来看,HCI的权重值最大,说明改善人居环境质量最主要的方向为人文环境质量;SFI, NEI的权重值分列第2, 3位,表明支撑设施和自然生态对各市区人居环境质量也有较大影响;而HIS, SEI的权重值相对较小,表示居住条件和社会经济环境对人居环境的影响相对较弱。

城市人居环境的建设是一个从低级到高级、从简单到复杂的动态发展过程,也是各子系统之间相互作用的过程。理想的人居环境应该是自然生态、居住水平、社会经济、人文环境和支撑设施各子系统之间的协调发展,并实现人居环境的可持续发展。这种协调关系在评价中表现为各城市的NEI, HIS, SFI,HCI, SEI之间相互均衡,协调一致。城市人居环境协调发展的内涵就是在不超过各子系统承载力或容量范围内实现人居环境的可持续发展。各子系统之间关系越协调,其评价值就会越接近;其关系越不协调,其评价值就会相差越大。协调度是度量要素之间协调状况的定量指标[14]。为定量描述城市人居环境协调性,在此利用协调系数来评价城市群人居环境各子系统之间的发展关系。

定义某城市i人居环境的协调系数Ci为:

式中:Si为某城市i的NEI, HIS, SFI, HCI, SEI的标准差,i为某城市i的NEI, HLI, SFI, HCI, SEI的平均值。

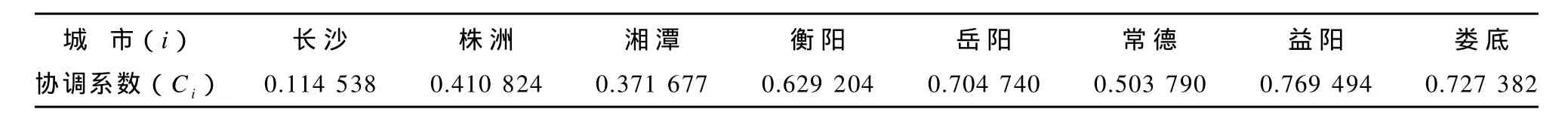

运用上式计算长株潭城市群各市区人居环境的协调系数,计算结果见表3。

表3 泛长株潭城市群各市区人居环境的协调系数Table 3The coordination coefficient of human settlement environment of pan Chang-Zhu-Tan urban agglomeration

城市群人居环境的综合评价需要考察各市区的人居环境评价值和协调性,由城市群各市区的人居环境指数(HEI)和协调系数(Ci)共同组成。HEI和Ci构成一个二维的评价空间,这个评价空间以HEI为纵轴,以Ci为横轴,分别表征某城市的人居环境水平和协调性。为观察方便,可参照系统聚类分成3层分析结果,并结合具体的数值确定等级标准。具体操作如下:首先,将HEI分为3类,按HEI值从小到大依次命名为欠宜居(HEI<0.08)、次宜居(0.08≤HEI≤0.16)和最宜居(HEI>0.16);然后,将Ci也分为3类,按Ci值从小到大依次命名为弱协调(Ci<0.60)、勉强协调(0.60≤Ci≤0.70)和一般协调(0.70<Ci<0.80)。据此标准对城市群各市区的人居环境总体状况进行分类,并将其具体位置标注在综合评价图上。据其在图上的位置可确定该城市的人居环境特性,得出各市区人居环境质量的综合评价结论。

按照上述方法,结合表2和表3有关数据,作出泛长株潭城市群各市区人居环境综合评价图(见图1)。

图1 泛长株潭城市群各市区人居环境综合评价Fig.1The comprehensive evaluation of human settlement environment of pan Chang-Zhu-Tan urban agglomeration

从图1可看出,长沙处于最宜居弱协调状态,株洲、湘潭和常德处于次宜居弱协调状态,衡阳处于次宜居勉强协调状态,岳阳处于次宜居一般协调状态,娄底和益阳处于欠宜居一般协调状态。

2.3 各子系统的空间分异

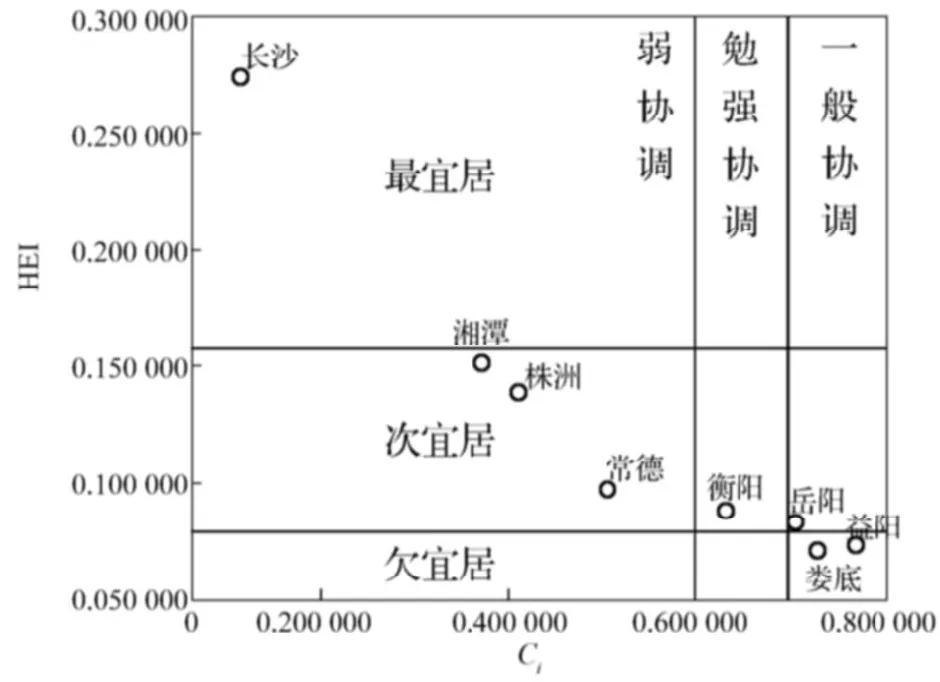

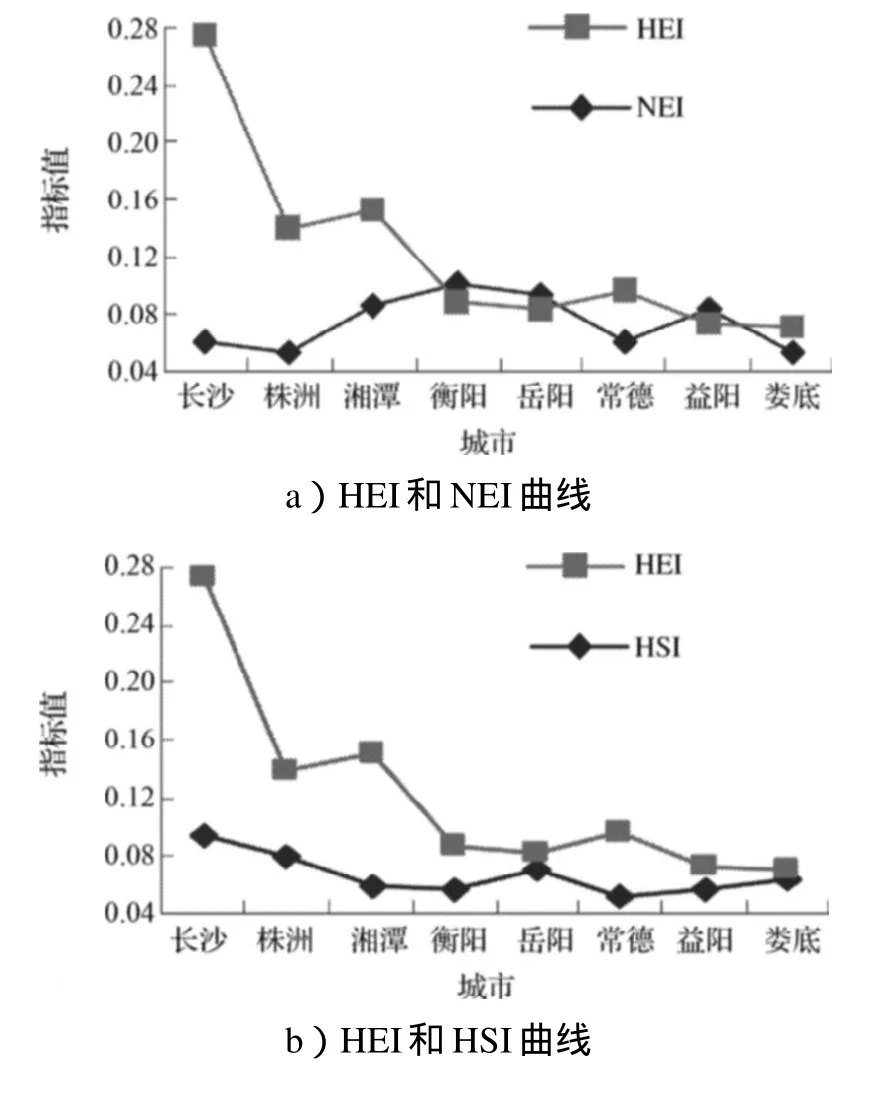

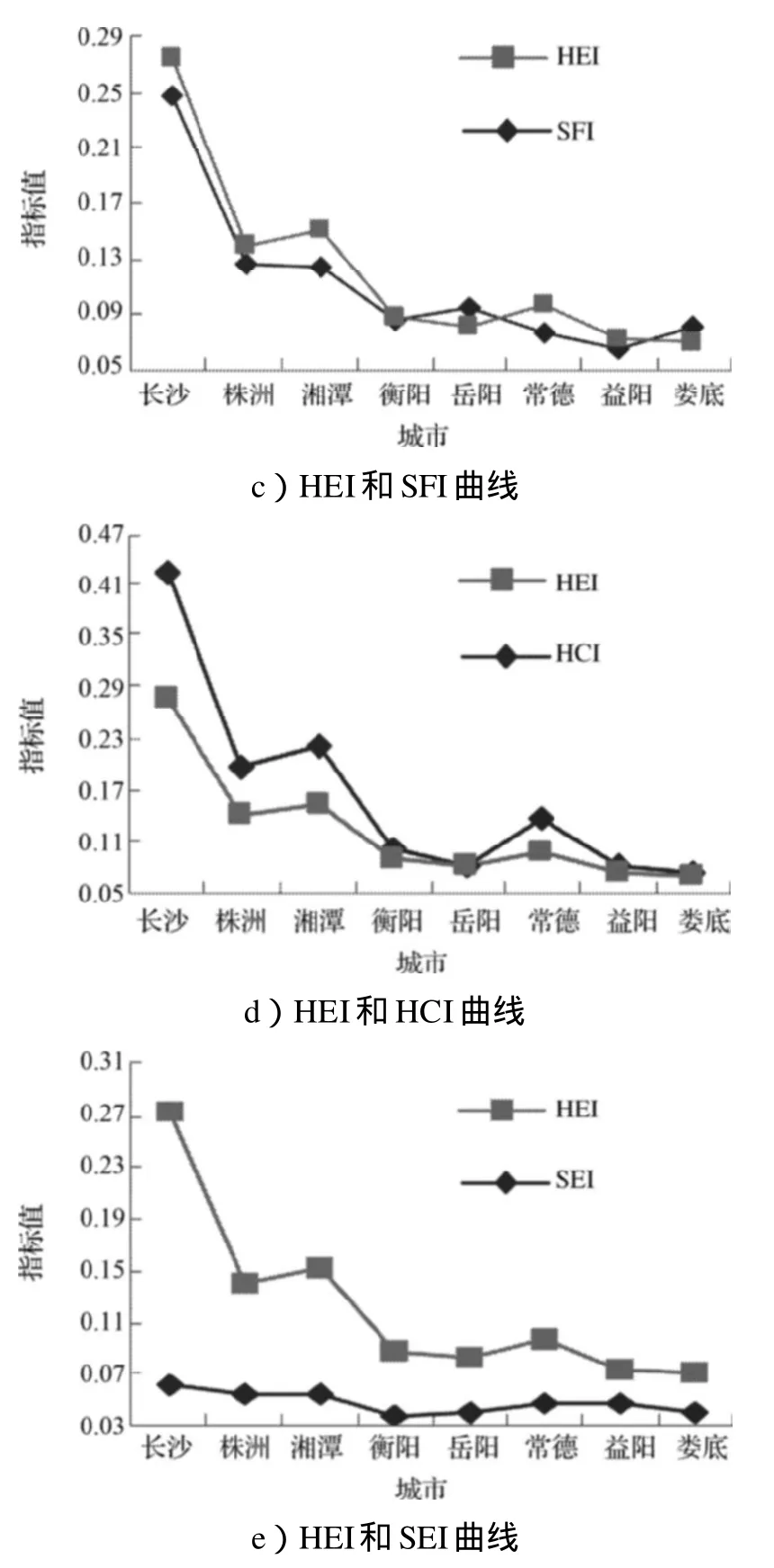

泛长株潭城市群各市区之间,在人居环境各子系统的各个指标间存在明显的地区差异,这种差异的存在和变化在很大程度上会影响当前和今后一段时期内诸市人居环境质量水平的空间分异,同时也会影响到城市群人居环境系统整体水平的提升及协调性。根据表2进一步作出各市区人居环境指数与各子系统指数曲线图(见图2),以具体分析各子系统的空间分异。

图2HEI和NEI, HIS, SFI, HCI, SEI曲线图Fig.2The curves of HEI and NEI, HLI, SFI, HCI, SEI

1)自然生态子系统分异。从图2 a可看出,HEI和NEI曲线走向不一致。衡阳和岳阳的NEI值分列第1, 2位,分别为0.101 041和0.093 985,娄底和株洲的NEI值排在最后2位。其原因主要是前2市的酸雨频率较低且建成区绿地率较高,而后2市空气综合污染指数较高,水文指数却较低。这说明优化人居环境的方向之一为大力改善生态环境,尤为重要的是减少“三废”排放,大力提升空气质量和绿地率。

2)居住条件子系统分异。从图2 b可看出,HEI和HIS曲线走向基本一致。这表明各市区人居环境与居住条件表现出较强的相关性,该结论与人居环境评价的核心目标为“人居”即居住条件相吻合,同时也说明近年来各市区纷纷重视房产开发,加大投资建设商品房、经济适用房和廉租房等住宅建筑,以改善居住条件。但常德和衡阳的HSI值较低,居各市区倒数第1, 2位。因此,2市应增加住宅投资,改善居民用水用电条件,以优化人居环境。

3)支撑设施子系统分异。从图2 c可看出,HEI和SFI曲线走向几乎完全一致。这说明人居环境质量与基础、服务设施水平相关性最大,同时还表明各市区都比较重视城市基础和服务设施建设。但益阳和常德的SFI值偏低,分别为0.064 920和0.077 770,居各市区倒数第1, 2位,仅相当于长沙SFI值的26.15%和31.32%。因此,2市应加快城市基础和服务设施建设,以优化人居环境。

4)人文环境子系统分异。从图2 d可看出,HEI和HCI曲线走向基本一致。这说明诸市之间的人文环境子系统空间差异较小。娄底和益阳的HCI值偏低,分别为0.074 870和0.080 930,居各市区倒数第1,2位。这说明2市的人文环境与其他城市之间差距较大。因此,应努力提升2市的高等教育水平,加大科技教育投资,增加公共文化服务,以提高城市的人文环境质量。

5)社会经济子系统分异。从图2 e可看出,HEI和SEI曲线走向大体一致。这说明人居环境质量与社会经济发展水平紧密相关,社会经济条件可为人居环境建设提供必要的物质保障,人居环境质量的优化又可对社会经济的健康快速发展起到积极的推动作用。但益阳和衡阳2市分异较明显,SEI值分别为0.046 330和0.037 570,居各市区第4, 8位,与其HEI排名(第7, 5位)反差较大。其主要原因在于社会经济子系统的权重最小,对人居环境的影响不如其他子系统显著;且益阳的经济发展水平不高,而衡阳用于改善民生的财政支出偏低。因此,2市应加强社会经济建设,以优化城市人居环境。

3 人居环境的优化

3.1 实行城市管治模式,加强人居软环境建设

目前,人文环境是泛长株潭城市群各市区人居环境的“软肋”,因此,在注重城市基础和服务设施等硬环境建设的基础上,应着力创建宜居软环境。为改善人居软环境,可考虑采取环境同治、因城而异和支持发展的管治模式,协调各级政府职能部门、市民、企业、非政府组织等各方利益,组建一个城市管治权利机构——宜居城市群管治委员会,对各市的人居环境实行管治。具体而言,长沙需适当控制中心城区的人口规模,湘潭需控制城区人口的生育率,益阳和娄底应提升高等教育水平、加大科技教育投资和增加公共文化服务,株洲和常德则应增加城区各级各类教育的师资力量,衡阳和岳阳应加强公众文化和娱乐休闲设施的建设。

3.2 加快“两型”社会建设,构建和谐生态环境

自然生态环境和支撑设施这2个子系统的影响也较大,因此,泛长株潭城市群应积极在各市区开展创建“两型”机关、“两型”企业、“两型”园区、“两型”社区和“两型”家庭等活动,分阶段、有重点地改善生态环境,特别是减少“三废”排放,提升空气质量,提高城区的绿化率,尽早建成宜居型城市。就各市来说,长沙应努力提高城区绿化覆盖率和饮用水源水质,降低酸雨频率;株洲和湘潭应加大空气污染治理力度;衡阳和娄底应重点加强城市污水处理;岳阳需注意节约用水用电;常德应着力调整燃料结构,减少燃煤使用量,以降低空气中SO2含量;益阳则应重点加强城市绿化系统建设,提高城区绿化率。

3.3 加强城市规划和建设管理,完善引导、控制和治理机制

城市人居环境的改善和优化在很大程度上取决于城市的合理规划、建设与管理。首先,应根据各自的自然地理和历史人文特点及目前突出的问题确定优化目标,重点解决城市人居环境的“短板”。如株洲在突出其工业新城的同时应逐步提高居住用地在城市建设用地中的比例;常德和益阳应加强城市基础和服务设施等硬环境建设;衡阳应多方筹资以增加住宅投资,并加大财政投资力度,改善居民用水用电条件。其次,应注重地域文化,遵循人类聚居生态学规律,贯彻“天人合一”“以人为本”和“江南近山亲水临绿型”等城市规划理念,创造人性化的生态住区,如长沙可以“山水洲城”为主题,提高人居环境的亲水性,注重滨水型社区的开发。再者,在规划管理上应严格执法,对违法者给予严惩严罚,尽可能避免城市次生性人居环境问题的产生[15]。

4 结语

以城市自然宜居性为研究立足点,对泛长株潭城市群进行了人居环境指数和协调度的综合评价与横向比较分析,以期为城市规划和建设管理、房地产开发及市民买房定居等提供科学决策的依据。但囿于统计口径的变化和有关数据的可获得性,未能对各市区进行纵向比较分析,从而无法得出其动态演进规律,这是本研究的不足之处,也是下一步的研究方向。

[1]Mukherjee M,Ray A K,Rajyalakshmi C.Physical Quality of Life Index:Some International and Indian Applications[J].Social Indicators Research,1979,6(3) :283-292.

[2]Peter Hardi,László Pintér.City of Winnipeg Quality-Of-Life Indicators[J].Social Indicators Research Series,2006,28:127-176.

[3]宁越敏,查志强.大都市人居环境评价和优化研究:以上海市为例[J].城市规划,1999,23(6) :15-20.Ning Yuemin,Zha Zhiqiang.The Study of Evaluation and Optimization for Human Settlement in the Metropolitan Areas:Take Shanghai as an Example[J].City Planning Review,1999,23(6) :15-20.

[4]李华生,徐瑞祥,高中贵,等.城市尺度人居环境质量评价研究:以南京市为例[J].人文地理,2005,20(1) :1-5.Li Huasheng,Xu Ruixiang,Gao Zhonggui,et al.Quality Evaluation of Human Settlements in a City Scale:A Case Study On Nanjing City[J].Human Geography,2005,20(1) :1-5.

[5]胡武贤,杨万柱.中等城市人居环境评价研究:以常德市为例[J].现代城市研究,2004(4) :38-41.Hu Wuxian,Yang Wanzhu.Human Settlement Evaluation of Medium-Sized City with Changde City as the Case[J].Urban Research,2004(4) :38-41.

[6]刘道辰,刘 莹.城区人居环境研究:以聊城市为例[J].安徽农业科学,2007,35(32) :10294-10295.Liu Daochen,Liu Ying.The Study of the City Proper:A Case Study on Liaocheng City[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences,2007,35(32) :10294-10295.

[7]李 明,李雪铭.基于遗传算法改进的BP神经网络在我国主要城市人居环境质量评价中的应用[J].经济地理,2007,27(1) :99-103.Li Ming,Li Xueming.Application Research on Quality Evaluations of Urban Human Settlements Based on the BP Neural Network Improved by GA[J].Economic Geography,2007,27(1) :99-103.

[8]李雪铭,刘敬华.我国主要城市人居环境适宜居住的气候因子综合评价[J].经济地理,2003,23(5) :656-660.Li Xueming,Liu Jinghua.Preliminary Research on the Fuzzy Comprehensive Appraisal to Environmental Climate of the Urban Human Settlements[J].Economic Geography,2003,23(5) :656-660.

[9]刘钦普,林振山,冯年华.江苏城市人居环境空间差异定量评价研究[J].地域研究与开发,2005,24(5) :30-33.Liu Qinpu,Lin Zhenshan,Feng Nianhua.Evaluation on the Spatial Differences of Urban Settlement Environment of Jiangsu Province[J].Areal Research and Development,2005,24(5) :30-33.

[10]封志明,唐 焰,杨艳昭,等.基于GIS的中国人居环境指数模型的建立与应用[J].地理学报,2008,63(12):1327-1336.Feng Zhiming,Tang Yan,Yang Yanzhao,et al.Establishment and Application of Human Settlements Environment Index Model (HEI) Based on GIS[J].Acta Geographica Sinica,2008,63(12) :1327-1336.

[11]郝慧梅,任志远.基于栅格数据的陕西省人居环境自然适宜性测评[J].地理学报,2008,63(4) :498-506.Hao Huimei,Ren Zhiyuan.Evaluation of Nature Suitability for Human Settlement in Shanxi Province Based on Grid Data[J].Acta Geographica Sinica,2008,63(4) :498-506.

[12]张卫民.基于熵值法的城市可持续发展评价模型[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2004(2) :109-115.Zhang Weimin.Evaluation of Urban Sustainable Development Based on Entropy[J].Journal of Xiamen University:Arts&Social Sciences,2004(2) :109-115.

[13]吴良镛.“人居二”与人居环境科学[J].城市规划,1997,21(3) :4-9.Wu Liangyong.Human Settlements (Habitat II) and the Science of Human Settlement[J].City Planning Review,1997,21(3) :4-9.

[14]杨士弘.城市生态环境学[M].北京:科学出版社,2003:252-256.Yang Shihong.Urban Eco-Environmental Sciences[M].Beijing:Science Press,2003:252-256.

[15]周 波.城市次生性人居环境问题与可持续发展[J].四川大学学报:哲学社会科学版,2005(3):141-144.Zhou Bo.On Man-Made Problems Concerning Human Inhabitation Environment in Cities and Sustainable Development[J].Journal of Sichuan University:Social Science Edition,2005(3) :141-144.