雨中的眉山

文/卜元华 摄影/陈 文 编辑/柳向阳

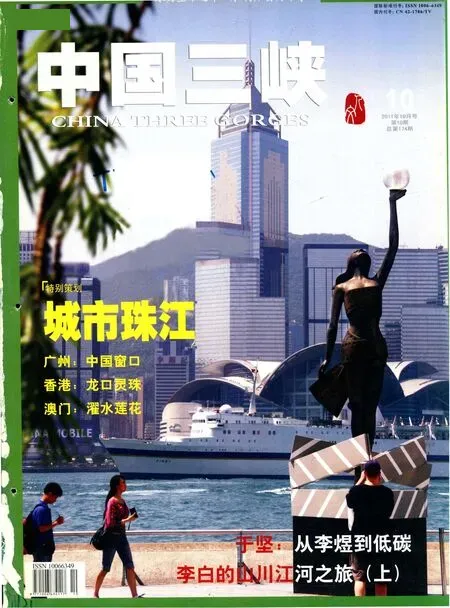

上:三苏祠大门。

进入成都平原,天地间依然淅淅沥沥。眉山市区出现在眼前时,奔波劳顿中的我们都精神起来。

公元1056年,从这里走出了父子三人。他们经成都,越剑门,翻秦岭,进入京城开封后,中国历史的天空,升起了三颗文学巨星,辉耀千年而不衰。他们的家乡眉山,也随着岁月流逝增长着引人的魅力。

下:苏轼塑像。

穿过雨幕间行色匆匆的人、车之流,绕过一片仿古新建筑,来到三苏祠。祠院不小,似在苏家旧址上扩建,当年的院子想必立于僻巷,而今已在城市心腹。好在一走进陈列着古树、老屋的长长的院落,便倏然与闹市成两重天。细雨纷披中,水环屋宇,树荫亭台,长廊幽径,颇耐游走。

苏氏父子初离家时,洵四十七、轼二十、辙十六岁。这三个祖辈生活在眉山脚下,岷江岸边的青壮年,首次长途跋涉,进入繁华京城,便深得文坛领袖欧阳修赏识,一举文名大噪。唐宋散文八大家,苏氏父子占去三位,尤其苏轼,是中国文学史上少有的诗、词、文、书、画全能的大家,在经学上,亦完成了《论语》、《易经》、《尚书》的注解。其各种样式的作品均属该类顶级水平,而政论、散文是最早令苏轼扬名又奠定其大师地位的:“其体浑涵光芒,雄视百代,有文章以来,盖亦鲜矣!”(《宋史·苏轼传》)。其向朝廷所上奏议、制策以及为朝廷草拟之诏诰,器识宏伟,议论卓犖,雄辩滔滔,文采飞扬。单是当朝几位皇帝的喜爱就非一般。“仁宗初读轼、辙文,退而喜曰:‘朕今日为子孙得两宰相矣。’英宗自藩邸闻其名,欲以唐故事招入翰林,知制诰。神宗尤爱其文,宫中读之,膳进忘食,称为天下奇才。高宗……以其文寘左右,读之终日忘倦,谓为文章之宗,亲制集赞”(同上)。苏轼的文名在当朝、后世实在太大,乃使其同为文豪的父、弟光环稍减。以仕途论,苏洵时间短,官职小,苏氏兄弟都曾显赫,辙又在轼之上。

三苏与家乡的缘分从那时起,就剩十余年光阴。1057年,苏氏兄弟同中进士,同年母丧,父子归乡居丧,1059年举家迁京城,苏洵于1066年病逝,兄弟同送父灵回乡居丧,1068年离家后,再也没有回过眉山。他们一到京城,便卷入王安石变法的风暴。

时在史馆任职的苏轼,写了《上神宗书》,极言新法之害:“百姓足,君孰与不足?臣不知陛下所谓富者富民欤?抑富国欤?今陛下使农民举息而与商贾争利,岂理也哉……今青苗有二分之息,而不谓之放债取利可乎?今天下以为利,陛下以为义,天下以为贪,陛下以为廉,不胜其纷纭也!”又说到监察机构之重要:“台谏所言,常随天下公议,公议所与,台谏亦与之。公议所击,台谏亦击之。”直接为批评新法的御史们说话,并指出,新法打着为民的旗号,干着害民之事,应该停止。上书后,无音信,又接着上,王安石恶其异己,将其调至开封府告院,苏轼仍不平于神宗用王安石之独断,在为乡试出题时,出了《论独断》一题:“晋武平吴以独断而克,苻坚伐晋以独断而亡,齐桓专任管仲而霸,燕哙专任子之而败,事同而功异,何也?”惹恼了王安石,苏轼由京城贬至杭州做通判。对于苏轼这样坦率、豪放,学问和文学都属顶级的人,远离朝廷,无论官职大小,都不是坏事,何况所到之处,有那么多慕名者关照。但他不知的是,灾难正接踵而至。

祠内庭院深深。

1076年,新法滋事无穷,王安石又与亲信吕惠卿有隙,吕将安石曾给他的书信中“无使上知”一话揭出,神宗“益厌之”,安石失势,请辞。但苛政未除。其亲信仍在朝中。1079年,御史李定、舒亶、何正臣指出苏轼知湖州时所上谢恩表以及几首写青苗贷款、农人苦状的诗,有讪谤朝廷之意。李定又上表,认为苏轼应处死。连上四道表章,神宗将案交御史台,李定立即派人赴湖州逮捕苏轼,押解进京。这就是有名的“乌台诗案”。乌台诗案是苏轼一生的大坎之一,亦是中国古代深文周纳、罗织罪名的文字狱的一大名案。好在神宗还没有糊涂到听任摆布的地步,又一直偏爱苏轼之才,苏轼没有如李、舒之愿被杀,关、审了四个多月后,贬任黄州团练副使。

经过这番风云震荡,四十多岁的苏轼之人生履历更丰富,阅世的目光更深邃而淡定。虽生存环境较前艰苦,但心态更放松,艺术追求和发挥更上层楼,其间写了不少美诗文,著名的前、后《赤壁赋》就写于这一时期;而对书法绘画的研究亦臻佳境。

院中陈列的苏氏父子生平的文字,已是众人皆知,无须逗留。只是苏轼的书法拓本,很是耐看。我站在楷书《醉翁亭记》前,不忍移步。

楷书是书法之首,亦为其基础,无论专擅何种书体,只有练好楷书方可再入本书,而要把楷书写到极品,又是多数书家难臻之境。盖因楷书法度谨严,一笔一画结字之要求,较之连笔挥洒能掩微瑕的其他书体难度大,而笔笔画画皆要筋骨相等,圆润匀称,要在巨大的耐心中完成。书者的情绪不似行、草、篆等那样可以在熟练的运笔中自然流淌,却要在笔画停顿间截断。《醉翁亭记》是欧阳修贬知滁洲时所作。从政的壮志冷落,闲适的意趣滋长,写成此千古佳章。苏轼用楷书书写,可见对恩师的尊重。

那凸立于条幅之上的碗大楷书,不像书者的诗文那样信笔游走,豪放而灵动,却如正襟危坐,肃然执笔的夫子之作。笔画之工整,结字之均匀,其庄严大气,令人叹为观止,似乎每一字都如同书者的心力重若千斤。其间透出的学识与修养,只觉博大,难窥全貌。宋散文六家中,其余五位皆于布衣间赖欧阳修举荐,而“奖掖后进,如恐不及”的欧阳修曾对梅尧臣说到苏轼:“他日文章必独步天下”,“吾当避此人出一头地。”果然,修死后,轼成为北宋文坛领袖,其诗、文、书、画广为人求,影响确是超过了欧阳修。北宋能留下这么多大家及作品,一代文学宗师欧阳修功不可没。受其荐举者,多如苏轼以师待之,惟王安石以怨报德。

1085年,神宗病逝,年幼的哲宗继位,宣仁太后摄政。立即起用司马光、吕公著等,苏轼也快速升迁到京城。苏轼到达京城,八个月内跃升三次,由七品升至三品翰林学士知制诰。虽然得到重用,官居要职,大受尊崇,却也因抗言直论、不善隐晦的性格得罪了不少人,司马光死后,各种党派形成,而原来奉行新法者还大都在位,他树敌不少。屡遭弹劾,为避免是非,他多次请求外放,终于在1089年,得到杭州任太守。

苏轼做地方官,最知爱惜百姓。新法推行时,他官职甚低,仍尽可能做些变通,抵制或缓行新法,以利于民。而今,新法停止,他官阶升高,做一地之首长,正是施展为民抱负之时。

这口古井,据说是当年苏氏父子生活取水的地方。

苏轼雕塑生动地再现了诗人的气质。

而他与杭州又很有缘,十八年前,他受王安石排挤,到杭州为官三年,在这湖山胜地,留下许多美诗文,也做了不少利于百姓的事,如今,又以太守兼地方军事长官的职务来到杭州。当年,大旱,明年,水涝,苏轼为百姓请免米税,又动用平仓存粮,明春又筹集粮食,才度过两次饥荒;杭州乃水陆之会,多疫情,他拨出公款,又自己捐钱,建立杭州首家公立病坊。又遣使挟医,分坊治病,活者甚众;而修水利则为苏轼在杭州留下永久的政绩。

其一是疏通茅山、盐桥二河通漕,修堰蓄水,免除了江水,湖水在涝时入市,泥沙淤积之患;二是清理西湖,水为民用。唐代李泌、白居易先后引西湖水入城,在城中建有六井,而今湖渐浅狭,六井皆坏。“轼既开湖,因积葑草为堤,相去数里,横跨南北两山,夹道植柳,行人便之”(《宋史·河渠书》)。尔后组织农人种菱,按期除草,根除了杂草恶蔓之患;又修复六井、改装管道,再建水库。不仅解决了杭州城饮水问题,亦使西湖宽阔、清澈。如今,蜿蜒于西湖的两道长堤——白堤、苏堤,一在湖北,一在湖西,堤上桃、柳隔立,湖中荷花映日,飘摇着湖光山色。湖水在曲堤绕隔间,生出多番气象。可以说,西湖星布的古迹中,白、苏二堤是最具自然形态,最亲近又有益于游人的胜迹。正如两位的诗文一样,读者皆醉。

苏轼于1091年2月调回京城,三个月后,又知颍州,八个月后知扬州。在颍州,他阻止了一项有害于颍州城的凿河放水工程,在扬州,他屡次上书朝廷,请免去新法以来百姓欠政府的债。一个地方长官,毫不掩饰辖区民间苦状,又独自深入,与乡老语及政弊而相顾流涕;一位朝廷大臣,将官差吏卒指为虎狼,这样的官员,中国历史上能找出多少?如今还有没有?苏轼连上数章,并密奏太后,终于得准,朝廷将百姓所欠债务全部宽免。1089到1093年,三年多时间,苏轼干了这么多政绩显赫的事,其效率之高,其勤政、为民的苦心可知。然而,政治斗争的激流,没有给他太多为民谋利的时间。

后院有苏轼塑像,侧身半卧于石上,石立清波间,绿竹、香桂、青松环掩,褐色石像尤醒目。那高高的帽子或许就是诗人生前喜欢的“子瞻帽”,雨从帽至袍,落下不均匀的湿印。

诗人长脸,宽额,隆鼻,大耳,厚唇,须髯浓长而微拂。双目凝视,眉头收紧,表情凝重,我久久注目,阴郁的天色下,看不出诗人的豪放气质,却读出了困顿、坎坷积成的审世的忧伤。

立先提议在像前合影。大清早离开川、滇边界的山区,立先一路念叨苏祠,数百公里风雨兼程,车直奔眉山而来,其心情可知。三个读书人站在了塑像前,小多了,克奇说,在此公面前,渺小点有什么?

1093年9月,宣仁太后逝,十八岁的哲宗亲政,朝政逆转。哲宗做的首件事,便是恢复元祐所革一切苛政,将三十多位元祐大臣流放,苏氏兄弟皆在其列,苏轼首当其冲。1094年,苏轼被流放至岭南英州,旋又放至更远的惠州。在惠州,苏轼慢慢习惯了气候和艰苦生活,依然吟诗作画,注释经典,章惇得知,又将其流放到大陆以外的海南儋州。1100年,哲宗逝,徽宗立,新皇太后即神宗的向皇后摄政,将所有遭迫害的元祐大臣赦还。

北宋,一个很有意思的历史现象是,许多皇后都是正直、明白之人。在她们有能力影响朝政时,都是尽力把事情做好。以仁、英、神、哲宗四代皇后看,竟然全是贤德之人。苏轼因乌台诗案入狱时,是当时的太皇太后,仁宗的曹皇后对神宗说:“尝忆仁宗以制科得轼兄弟,喜曰:‘吾为子孙得两宰相’。今闻轼以作诗系狱,得非仇人中伤乎?捃至于诗,其过微矣!”(《宋史.后妃传》)苏轼的从轻发落,与这位太后有很大关系;英宗的高皇后(宣仁太后)摄政时“罢黜新法苛政,朝廷清明,华夏绥安。”被称作女中尧舜。章惇之辈得势,多次进谗,要将高皇后名位废除,时已为太后的向皇后竭力反对,哲宗未用其谗。如今,向皇后又利用摄政之便,保护元祐诸臣,遗憾的是,她于第二年便去世。徽宗沿用其兄之政,国势更衰。奸相章惇之后,又有蔡京。蔡京为相,祸国殃民,为害多端,已达北宋之极。而此刻,金人的大军正对辽作战,南向之志已露端倪,北宋的亡期已迫近。

祠内古木参天。

正当苏轼在海南“食无肉,病无药,居无室,出无友,冬无炭,夏无寒泉”(《与程天侔书》),经受着恶劣的气候、环境,“食草饮水,著书为乐”,为乡人治病,与野老结伴,准备老死荒岛时,频降的赦诏令他“移廉州,改舒州,徙永州,更三大赦,遂提举玉局观,复朝散郎”(《宋史·苏轼传》)。北归途中,他请求辞官,自由定居,于1101年,病逝于常州。“文星落处天地泣”,斯人遗响,珠玉金石。当我们吟咏“大江东去”,“明月几时有”时,“诵月明之诗,歌窈宨之章”时,欣赏“水光潋滟,山色空蒙”时,品味“作文如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于所不可不止”时,他的心声便传达给了一代代人;当我们为他的精神、情怀、才华和灵性感动、陶醉时,他的人格魅力也就感染了一代代人,他的名字便永远在天地间传颂。我们明白,这些只是诗人广阔才华的一部分,他所具备的文学艺术全才,也只是他品质的一部分,他还有更多需要我们了解和景仰的崇高品格。

天空静下来,雨丝稀疏而轻柔,院落愈发湿亮洁净,似有意让乘兴的远客从容地徘徊流连,遐思遥想。是呀,这块同时养育了三位文学巨人的土地,具有怎样让人艳羡的内涵?按苏氏父子离家时的年龄,他们已饱受了眉山山水的滋养,在这个静幽的院子里,吸纳天地精华,享受三光沐浴,晨诵夜读,披阅遍览。这片土地为他们做了充分的准备。眉山山水和她怀中的小院,在那段特定岁月里,究竟隐含着怎样一种灵性的密码?思量寻觅,我们又站到前院那株千年古树前。这当是从那年代走来的惟一有生命的文物了。她目睹了苏氏父子的成长,濡染了他们的气息,贮存着他们咏志抒怀之声,供他们依靠而成长。那么,那遥远的自然造化的神秘,还附在其上吗?我环绕仰望,高垂的树冠,越过院墙,遮掩了半边街。老干嫩枝绿叶上,承接着雨露,点点滴滴,晶晶亮亮。左右网织的雨线,正像她那连天接地的神经,牵动的思绪悠远绵长。