两种负极板布置方式对射频消融效果的影响

赵庆孝 常兆华 王玉凯

1(上海理工大学能源与动力工程学院,上海 200093)

2(上海导向医疗系统有限公司,上海 201318)

引言

射频治疗因其微创性、安全性、经济性及可重复性等特点,成为众多肝癌局部微创性治疗方法中最具有代表性的一种,并被广泛应用[1]。但是,射频消融时负极板处常会产生皮肤灼伤,成为限制其应用的一个重要因素[2]。临床上出于强化换热的考虑,负极板优先粘贴于血流丰富的大块肌肉(如大腿、上臂)处,而不是在承受压力、影响血流的臀部及背部,且骨骼突起及患者复位时易于移动的部位也应回避。另外,由于电流总是沿阻抗最小的路径流动,负极板靠近射频电极的边缘处,很容易集中大量的电流(前缘效应),因此负极板的长边应靠近电极。这就是临床上负极板多数粘贴于患者大腿且长边垂直于大腿方向的原因。Steinke等认为,目前的负极板设计并不能有效阻止“前缘效应”及由此带来的皮肤灼伤,建议进一步研究通过调节负极板前缘热电偶处的温度来阻止“前缘效应”的可行性[3]。Brill等的研究表明,负极板处组织的升温速度与电流密度的平方成正比,而电流密度与接触面积的平方成反比,因此负极板与皮肤的接触面积越大,越不易产生皮肤灼伤[4]。

到目前为止,减少负极板处皮肤灼伤的努力仍主要集中于通过增加负极板数量来增大负极板与皮肤的接触面积,但由于人体的每条大腿上最多只能粘附2个负极板,因此效果有限。Schutt在家猪腹部放置3块负极板,消融时依次单独激活每块负极板,并调整激活时间,使每一块负极板下的皮肤温度保持一致[5]。经过组织学检查,确定负极板下皮肤温度显著降低,烧伤程度显著减轻。

本研究创新性地提出一种在消融对象四周布置负极板的消融方式,并通过与相对常见的在消融对象下表面布置负极板的消融方式的实验对比,研究负极板与皮肤的接触面积以及与射频针的相对位置对最终消融效果的影响,探索新的射频能量施加方式。

1 材料和方法

1.1 总体思路

以土豆为实验对象,土豆与负极板的连接方式有两种:一种是负极板平置于土豆下表面(底面负极板),另一种是负极板环绕于土豆侧面(四周负极板)。射频针及热电偶测温针通过定位板由土豆上表面垂直插入,实验过程中实时采集射频针附近一定距离内的温度值,最终考察温度分布、升温速率以及损伤区形状,从而确定两种负极板布置方式对射频消融效果的影响。

射频消融新产品、新方法的前期实验通常以离体动物肝脏为实验对象,但由于肝脏组织中空腔、大血管、结缔组织等的存在,射频针四周升温趋势并不一致,以肝脏作为实验对象并不能很好地反映出组织内的升温趋势及温度分布。土豆内组织致密、均匀,各向同性,且土豆与肝脏组织的导热系数分别为 0.591 W/m·K[6]与 0.512 W/m·K[7],二者相差不大。因此,以土豆作为关注消融过程中温度场变化情况的射频消融新方法的初期实验对象较为理想。

1.2 主要实验器械

1.2.1 自制气冷射频消融系统

包括1台射频消融仪(北京市雷特立技术开发公司,RFG-2000 B)、1个高纯氮气瓶(上海江南气体有限公司)、1套半导体致冷设备(苏州冰雪电子有限有限公司,LP-200W-2 TS)、1根气冷射频针(自制,直径3.4 mm,针尖裸露长度10 mm)。该系统可将高纯氮由24℃预冷至-35℃,再经射频针尖处的J-T喷嘴节流降温,最低可产生-80℃的低温;配备流量自动控制系统,可以根据射频针附近温度反馈信号及程序中设定的逻辑关系,自动控制高纯氮流量,以调节输入针尖的冷量。

1.2.2 定位板

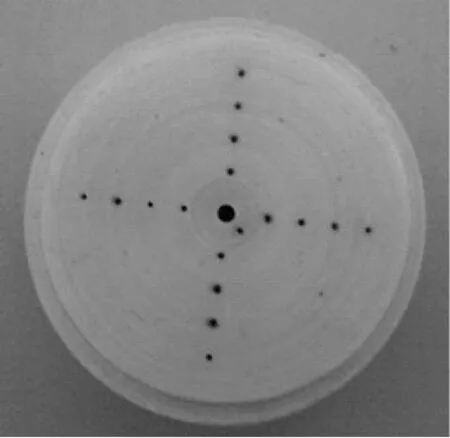

以尼龙棒为材料,制作直径60 mm、厚25 mm的定位板(见图1),中央圆孔直径3.5 mm;以该圆孔为中心,正交垂直的4个方向上每隔5 mm钻一直径0.7 mm的小孔,每个方向共4个小孔,并在45°方向距中心圆孔外壁2 mm处钻一直径0.7 mm的小孔。在定位板下表面外沿,有一圈3 mm×3 mm的凹槽。

图1 定位板Fig.1 The guiding plate

1.2.3 定位支架

用90 mm×90 mm×5 mm的钢板及4根长90 mm的螺栓制作定位支架(见图2),在钢板中心挖出一个直径54 mm的圆孔,可与定位板下缘的凹槽紧密配合。

图2 定位支架Fig.2 The guiding bracket

1.2.4 土豆加工工具

用内径6 cm的PVC管制成,高8 cm,可以方便地把土豆切削为需要的圆柱体。

1.2.5 热电偶测温针

17根由美国 Physitemp Instruments,Inc生产的MT-23/8T型热电偶测温针,测温针上距针尖6 cm处标有刻度,经由定位板小孔垂直插入土豆约3 cm。

1.2.6 一次性负极板

由上海贝敦克医疗电子有限公司生产,为成人单极形式(#1030a)。

1.3 实验方案

首先将土豆用自制的工具加工为直径6 cm、高8 cm的圆柱体。底面负极板时,将土豆经定位支架中心圆孔向下放在负极板上;四周负极板时,先在土豆侧面缠绕好负极板,再在负极板外侧缠绕上下两圈绝缘胶带,以防实验过程中负极板松脱,然后将土豆正对定位支架中心圆孔放于其正下方;将定位板下表面置于定位支架中心圆孔,两者紧密配合,将射频针及测温针经定位板上相应圆孔插入土豆至针上刻度点。

射频仪采用功控模式,根据距针0.2 cm处的温度(简称T0.2)信号,自动调节预冷后的高纯氮流量,使 T0.2保持在 90℃ ;当 T0.2升至 100℃ 或实验时间达到1200 s时,停止实验。根据负极板与土豆的接触方式,实验工况设置为:

1)底面负极板时,40 W射频功率6 MPa高纯氮冷却(记为D40-6)、30 W射频功率4 MPa高纯氮冷却(记为D30-4)、20 W射频功率3 MPa高纯氮冷却(记为 D20-3)。

2)四周负极板时,40 W射频功率8 MPa高纯氮冷却(记为S40-8)、30 W射频功率8 MPa高纯氮冷却(记为S30-8)、20 W射频功率8 MPa高纯氮冷却(记为 S20-8)。

每组实验重复 3次,即每组实验中,在 0.5、1.0、1.5、2.0 cm 处各测得 12 个温度值。

2 结果和讨论

表1为各工况消融时间及损伤区参数。从中可知,四周负极板时,即使以8 MPa的高纯氮进行冷却,40、30 W 功率时的消融时间仅为240及480 s,只有20 W功率时才能持续消融1200 s,而底面负极板时,这3种功率仅分别需6、4和3 MPa的压力即能消融1200 s,说明四周负极板时升温更快。四周负极板时,消融时间随功率的减小而延长,产生横径稍大于纵径的扁圆形损伤区,横径与消融时间正相关,S20-8产生6个工况中最大的横径,为3.2 cm,纵径在240s后不随时间延长而增大;底面负极板时,产生横径明显小于纵径的长椭圆形损伤区,横径、纵径均与射频功率正相关,D40-6产生最大的纵径,为 4.5 cm。

射频消融的损伤区是由电阻热产生的,电阻热与电流密度的平方成正比[8],即电流密度越大,升温越快。由于电流总是沿阻抗最小的路径“流动”,因此损伤区主要向负极板的方向“生长”。四周负极板时,负极板平行于射频针与土豆整个侧面接触,射频针有效针头部分的四周均有等距的负极板,射频电流可以均匀地向四周“流动”;而底面负极板时,射频针垂直于负极板,射频电流只能由有效针头表面向下“流动”,导致阻抗较四周负极板时明显增大,电流密度明显减小。因此,四周负极板时升温速度更快,产生的损伤区也更接近于大多数临床肿瘤呈现的圆形。

表1 各工况消融时间及损伤区参数Tab.1 Ablation time and lesion dimension according to ablation settings

图3 给出了6 种工况下距射频针0.5、1.0、1.5、2.0 cm处的温度分布。

图3 各工况温度分布Fig.3 Temperature distribution according to ablation settings

随着距射频针距离的增大,温度快速降低,尤其是 S40-8,距针 0.5 cm 处已升至 100℃,距针 1.5及2 cm处的温度却是所有工况中最低的,这与此工况下消融时间过短(仅240 s)有直接关系。其他5种工况各距离处的温度分布趋势几乎一致,S20-8得到最高的温度,距针1.0~2.0 cm处的升温幅度显著高于其他工况;S30-8与D40-6的温度分布几乎完全一致,得到第二高的升温幅度,但要注意的是S30-8的消融时间仅为480 s,而D40-6虽然功率高了10 W,消融时间却达到了1200 s,进一步证明了上述“四周负极板时升温速度更快”的结论;D30-4各距离处的升温幅度均略高于D20-3,但此时对应的 T0.2均保持在90℃,T0.5则分别为 83.45 与75.16℃,也就是说这两种工况的消融时间仍可继续延长,从而产生更高的温度分布。同样,S40-8与S30-8如果能提供更大的冷量进行冷却,使得消融时间得到延长,则其温度分布很可能会超过S20-8。

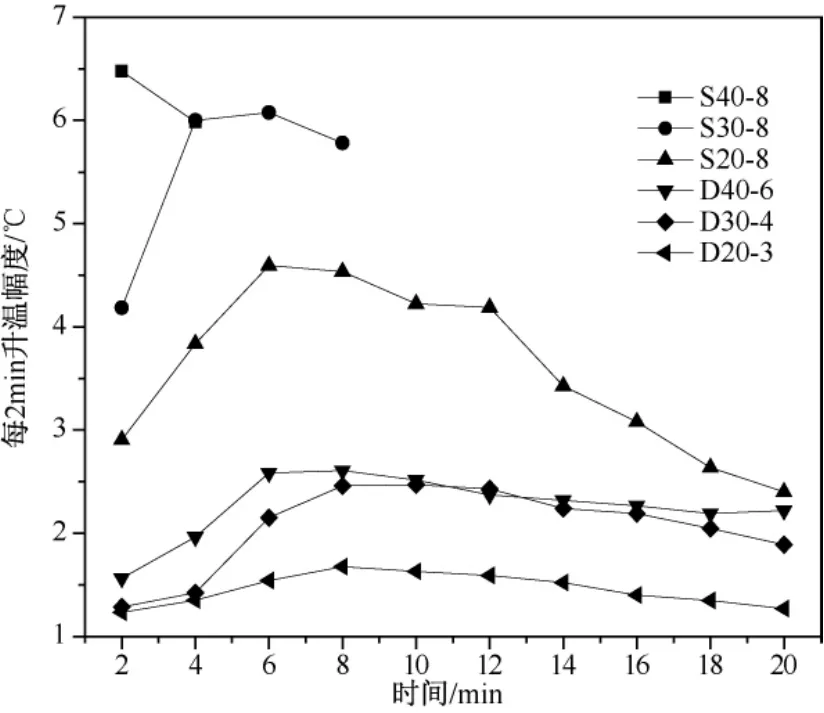

图4给出了6种工况时距射频针2.0 cm处每2 min的升温幅度,图中数据点代表其对应的横坐标时间点时的温度减去之前2 min时的温度的差值。可以明显看出,四周负极板时的整体升温速度均明显高于底面负极板时的整体升温速度,S40-8与S30-8大部分时间内的升温速度为6℃/2min,底面负极板时的最大升温速度仅为2.5℃/2 min;对于同样的负极板布置方式,升温速度与功率正相关。对于4组消融时间达到1200 s的实验,升温速度均呈现抛物线的趋势,升温最快的时间段均集中在6~12 min,以S20-8最为明显,12 min后升温速度下降明显;而D20-3在整个消融过程中升温速度缓慢,变化很小,均在1.23~1.67℃ /2 min之间。由此可知,在一定条件下,低功率与盲目延长消融时间换取远针处温度的升高均不可取,因为这两种状况下的升温速度缓慢,延长时间换来的升温效果并不明显,却大大增加了患者的痛苦及并发症的风险。

图4 距射频针2.0 cm处每2 min升温幅度Fig.4 Increasing extent of temperature in every 2 min where is 2 cm away from the electrode

射频针远针处升温所需的热量有两个来源:

1)射频电流。射频电流的密度与距射频针距离的4次方成反比,即随距离增加,电流密度衰减得很快,但只要有射频电流流过,就必定会产生热量导致升温,这也是其他条件相同时最终温度分布与射频功率正相关的原因。

2)近针处通过热传导作用传出的热量。在本实验过程中,T0.2始终保持90℃(或90℃后一段时间逐渐上升至100℃),外周与 T2.0处存在的温差必然会使热量通过热传导的方式传向外周,这也是除S40-8外其他5种工况的升温速度均呈抛物线趋势的原因。如忽略升温过程中电流强度的变化,随消融时间的增加,近针处的升温速度快于远针处的升温速度。随着温差增大,通过热传导作用传出的热量增加,使远针处的升温速度加快;一定时间后,由于近针处受气体冷却的影响,温度趋于平稳,与远针处的温差逐渐减小,因此远针处的升温速度开始逐渐减小。在相同负极板布置方式下,各工况最大升温速度点的出现随功率增大而提前,因为功率越大,近针处升至90℃的时间就越短。

射频消融时,组织内最终的温度分布与多个因素有关,如负极板大小及相对位置、射频功率、消融时间等。对于冷却射频针,消融时间又与射频功率及输入的冷量有关。若想有效增大远针处的升温幅度,应从以下几个方面努力:

1)增大负极板面积,减小负极板与射频针间的距离,以减小射频针与负极板间的阻抗。

2)增大冷却射频针输入的冷量,以使用更大的射频功率。

3)增大靶组织内的导热系数,以强化热量向远针处的传导。

3 结论与展望

3.1 结论

1)在相同的负极板布置方式下,升温速度与射频功率正相关。

2)除S40-8(消融时间仅240 s)外,每2 min内的升温幅度曲线均呈抛物线趋势,6~12 min为升温最快的时间段。

3)四周负极板时,升温速度整体高于底面负极板时,前者12 min内的升温速度是后者的2倍以上(2.7 ~6.5℃ /2 min VS 1.2 ~2.5℃ /2 min),S20-8 得到最高的温度分布。

4)损伤区主要向着负极板的方向“生长”,四周负极板时,240 s后纵径不再增大。

综上所述,由于四周负极板时损伤区的纵径可以通过射频针有效针头的长度进行调节,所以四周负极板的效果优于底面负极板的效果,且存在优化提高的空间。

3.2 展望

本研究的局限性主要在于使用土豆为实验对象,实验结果不能直接应用于人体组织,但是得出的实验结果仍然有其重要的价值。临床上是否可以考虑研制一种能伸缩的L形射频针?对于一定部位的肿瘤,射频针垂直穿刺入人体后,将有效作用针头从竖直插入的母针中伸出,平行于人体插入肿瘤内,在肿瘤周围的人体外侧缠绕一圈一定宽度的特制负极板,能紧密粘附于人体,手术床对应人体上负极板的部位挖空,以免背部负极板处受压。此种手术方式类似于本研究所述的四周负极板方式,相对于将负极板粘附于患者大腿处,回路的阻抗必将显著减小,很可能大大提高升温速度。若控制好消融时间及射频针有效针头的长度,很可能产生与目标肿瘤区域吻合较好的圆形损伤区,其可行性值得深入研究。

[1]高嵩,赵林,邱天爽,等.基于超生图像分析的肝癌射频治疗效果定量评价[J].中国生物医学工程学报,2009,28(3):332-337.

[2]Haemmerich D,Schutt DJ.Sequential activation of multiple grounding pads reduces skin heating during radiofrequency tumor ablation[J].Int J Hyperthermia,2007,23(7):555-566.

[3]Steinke K,Gananadha S,King J,et al.Dispersive pad site burns with modern radiofrequency ablation equipment[J].Surg Laparosc Endosc Percutan Tech,2003,13(6):366-371.

[4]Brill AI,Feste JR,Hamilton TL,et al.Patient safety during laparoscopic monopolar electrosurgery-principles and guidelines[J].JSLS,1998,2(3):221-225.

[5]Schutt DJ.Sequential activation of ground pads reduces skin heating during radiofrequency tumor ablation in vivo porcine results[J].IEEE Trans Biomed Eng,57,2010,3:746-753.

[6]徐林,王金鹏,邓力,等.热敏电阻法测量胡萝卜及马铃薯的热物性[J].农业工程学报,2008,24(11):237-241.

[7]Haemmerich D, Chachati L, Wright, AS. Hepatic radiofrequency ablation with internally cooled probes:effect of coolant temperature on lesion size[J].IEEE Trans Biomed Eng,2003,50(4):493-500.

[8]Lorentzen T.A cooled needle electrode for radiofrequency tissue ablation:thermodynamic aspects of improved performance compared with conventional needle design[J].Acad Radiol,1996,3(7):556-563.