麻黄化学拆分组分的性味药理学评价——化学拆分组分的制备及其解热作用的研究

王艳宏,王秋红,夏永刚,匡海学

(黑龙江中医药大学北药基础与应用研究省部共建教育部重点实验室、黑龙江省中药及天然药物药效物质基础研究重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150040)

中药药性理论是中药理论体系的核心,也是中药学的特色。如何做到既能阐明中药性味理论的科学内涵,又能保持和发扬中医药自身的特色优势,一直是中医药学者面临的艰巨任务和巨大挑战。遵循中医药学基本理论,本课题组提出了“中药一味一性,一药X味Y性(Y≤X)”的假说和基于中药性味可拆分性和可组合性的研究思路,并构建了中药性味理论研究的新模式[1-2]。

麻黄为草麻黄(Ephedra sinica Stapf)、中麻黄(Ephedra Intermedia Schrenk et C.A.Mey.)或木贼麻黄(Ephedra equisetina Bge.)的干燥草质茎,辛、微苦,温。具有发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿的功效[3]。为了阐明麻黄辛味和苦味的物质基础,我们采用与麻黄性味功效相关的解热、发汗、利尿、平喘、免疫抑制等复合药理学指标作为麻黄性味药理学评价系统,对麻黄的各化学拆分组分的生物学效应进行了研究。文章报道了麻黄化学拆分组分的制备方法及其对干酵母致热作用的影响。

1 实验材料

1.1 实验动物

Wistar大鼠,体质量(180~220)g,合格证号为P00102004,黑龙江中医药大学安全评价中心提供。

1.2 仪器

2695型高效液相色谱仪(美国Waters公司);冷冻干燥机GLZY-0.5B(上海浦东冷冻干燥设备有限公司);OMRON电子体温计MC-670(欧姆龙有限公司)。

1.3 药品及试剂

麻黄药材购自山西大同药材公司,经黑龙江中医药大学中药资源学教研室王振月教授鉴定为麻黄科植物草麻黄(Ephedra sinica Stapf)的干燥草质茎,符合《中国药典》2010年版有关规定。732型阳离子交换树脂、717型阴离子交换树脂(天津光复精细化工研究所);AB-8型大孔吸附树脂(天津市海光化工有限公司);安琪高活性干酵母(安琪酵母股份有限公司)。

2 方法

2.1 麻黄性味物质基础的拆分研究

2.1.1 麻黄性味物质基础的拆分方法

采用水蒸气蒸馏法,获得挥发油组分。多糖组分的拆分:蒸馏后的水溶液浓缩至0.5g/mL(以生药量计),通过AB-8大孔吸附树脂柱色谱(上样量为1g麻黄:5mL湿树脂),依次用5BV水、30%乙醇、95%乙醇洗脱,收集相应的洗脱液。95%乙醇洗脱液,减压回收乙醇至无醇味,冷冻干燥,获得95%乙醇洗脱部分。水洗脱液,减压浓缩至0.5g/mL(以生药量计),加95%乙醇,使含醇量达80%,静置24h,离心,用80%乙醇多次洗涤沉淀至洗涤液三氯化铝、三氯化铁纸片反应均呈阴性,沉淀冷冻干燥后,即得多糖组分。将醇沉上清液与30%乙醇洗脱液合并,减压回收至无醇味,加水调节至5×10-3g/mL(以生药量计),用浓盐酸调至pH值=2,通过732型阳离子交换树脂,随行采用茚三酮、改良碘化铋钾试液TLC法检测流出液。交换完全后,树脂水洗至中性,取出,空气干燥。将干燥的树脂用氨水,乙醚进行连续回流提取,至提取液茚三酮纸片反应阴性,减压回收溶剂至干,即得生物碱组分。将732型阳离子交换树脂的流出液,通过AB-8大孔吸附树脂柱色谱(上样量为1g麻黄:5mL湿树脂),依次用5BV水、30%乙醇洗脱,收集相应的洗脱液。水洗脱部分,继续通过阴离子交换树脂,流出液及30%乙醇洗脱液分别减压回收溶剂,冷冻干燥后与上述获得95%乙醇洗脱部分合并,即得酚酸组分。

2.1.2 麻黄各化学拆分组分的指纹图谱测定

为评价麻黄性味物质基础的拆分方法的合理性、稳定性、重现性,本文对生物碱组分和酚酸组分别进行了HPLC指纹图谱研究。

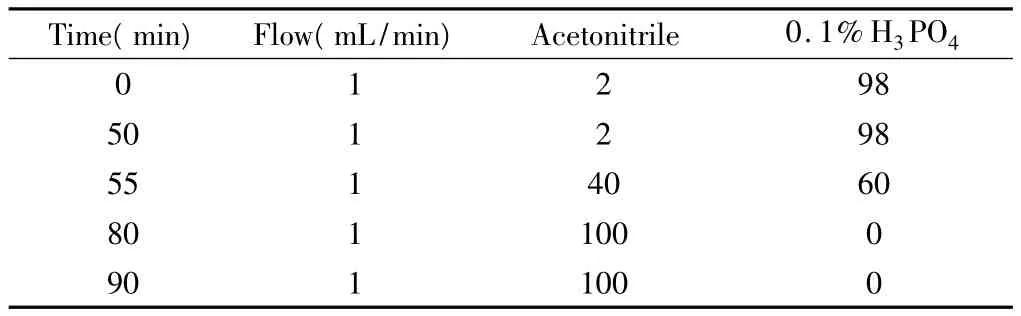

2.1.2.1 生物碱组分HPLC指纹图谱的建立 色谱条件:Waters公司2695型高效液相色谱仪,2996型检测器,Empower工作站;色谱柱为Diamonsil(TM)钻石C18(5μm,250mm ×4.6mm);流速为 1.0mL/min;柱温为25℃;检测波长为210nm;流动相的梯度洗脱表见Tab.1。

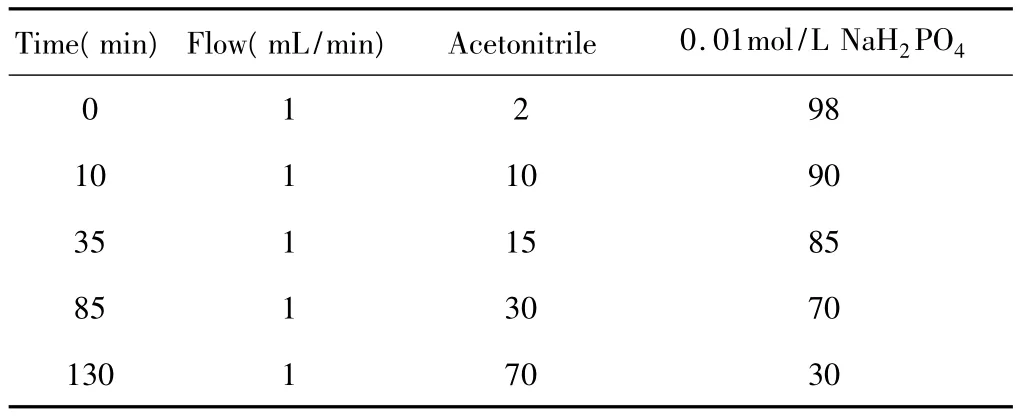

2.1.2.2 酚酸组分HPLC指纹图谱的建立 色谱条件:Waters公司2695型高效液相色谱仪,2996型检测器,Empower工作站;色谱柱为 PAK C18色谱柱(4.6mmI.D ×250mm);流速为 1.0mL/min;柱温为25℃;检测波长为270nm;流动相的梯度洗脱表见Tab.2。

Tab.1 Gradient elution table of alkaloid

Tab.2 Gradient elution table of phenolic acid

2.1.3 麻黄化学拆分组分的化学成分互不交叉性研究

由于挥发油组分和多糖组分与其他化学拆分组分化学成分交叉的可能性较小,所以,分别采用生物碱组分和酚酸组分的TLC法、HPLC法分析条件,对麻黄各化学拆分组分化学成分的互不交叉性进行了研究。

TLC法:1)以硅胶G薄层,三氯甲烷-甲醇(5∶1)上行展开,茚三酮、硫酸乙醇、三氯化铝、三氯化铁溶液显色。2)以聚酰胺薄膜,甲醇-水(4∶1)上行展开,以三氯化铝、三氯化铁显色。

HPLC 法:色谱条件同 2.1.2。

2.2 麻黄各化学拆分组分对干酵母致热作用的影响

取体质量180~220g的雄性Wistar大鼠70只,于实验前置于实验室(环境温度26℃,相对湿度60%)适应环境,并每日测定其肛内温度2~3次。按体质量及基础体温随机分为7组,分别为水煎液组、挥发油组、生物碱组、多糖组、酚酸组、模型对照组、空白对照组。

大鼠于实验前8~10h开始禁食但不禁水,实验当日每小时测体温1次,连续2~3次,取平均值为正常体温。选取体温变化不超过0.3℃的动物供实验用。除空白对照组外,模型对照组和各药物组大鼠每只从背部皮下注射20%安琪高活性干酵母混悬液5.0mL/kg。给致热剂5h后,各组均灌胃给药,水煎液给药剂量按人和大鼠3倍等效剂量折算给予实验动物,各化学拆分组分按其在生药中含量同等剂量给予实验动物,给药体积为1.0mL/100g,模型对照组和空白对照组灌胃给予等体积蒸馏水。然后于给药后1h、2h、4h、6h测量肛温。试验结果以实测值表示。

3 结果

3.1 麻黄性味物质基础的拆分研究

取麻黄1kg,按照麻黄性味物质基础拆分的工艺拆,获得挥发油组分0.5mL、生物碱组分10.0g、多糖组分58.9g、酚酸组分47.0g。

所建立的生物碱组分的HPLC指纹图谱,相似度在0.99以上,精密度、稳定性良好;共确定8个共有峰,主要为麻黄碱、甲基麻黄碱等生物碱类化合物。

所建立的酚酸组分的HPLC指纹图谱,相似度在0.98以上,精密度、稳定性良好;共确定13个共有峰,主要为黄酮类化合物和鞣质等酚酸类化合物。

TLC法检识结果:以茚三酮、碘化铋钾显色,生物碱组分分别显紫色和橘黄色斑点,其余各化学拆分组分均不显色;以三氯化铝显色,在紫外灯下检识,酚酸组分为黄色荧光斑点,以三氯化铁显色,酚酸组分为所显斑点为绿黑色,其余各化学拆分组分均不显色。

HPLC法分析结果:以生物碱组分的HPLC指纹图谱条件分析,多糖和酚酸组分无与生物碱组分相应的色谱峰;以酚酸组分的HPLC指纹图谱条件分析,生物碱和多糖组分无与酚酸组分相应的色谱峰。

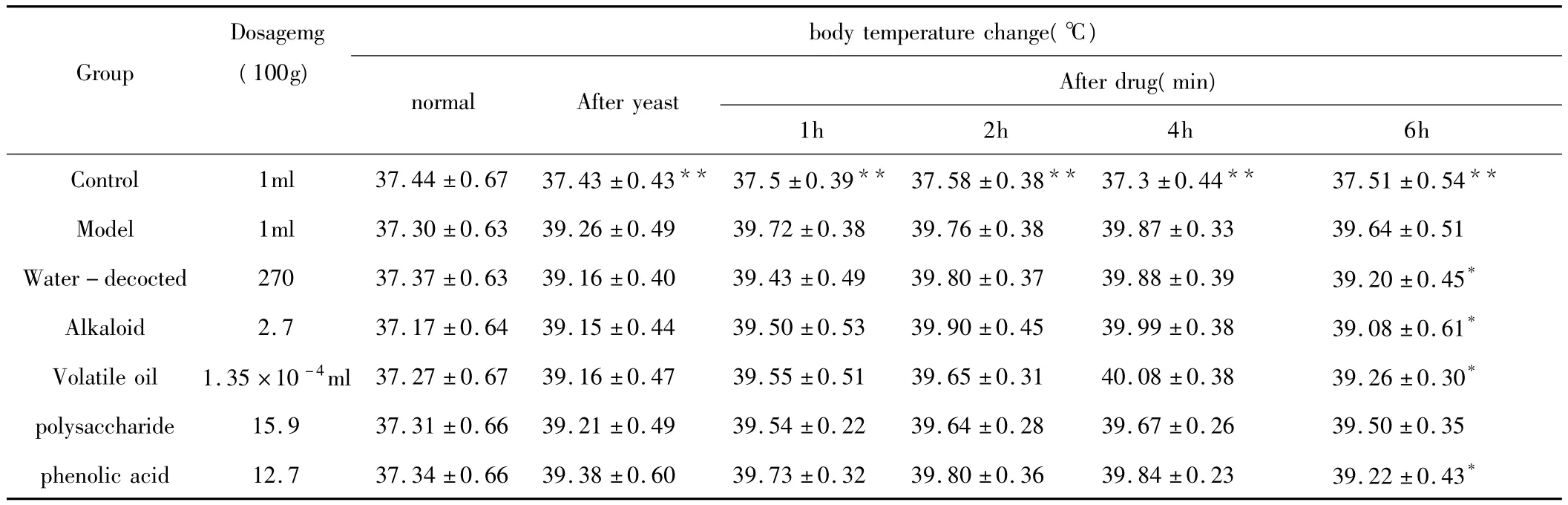

3.2 麻黄化学拆分组分对干酵母致热作用的影响实验结果见Tab.3。

Tab.3Effects of Ephedra and its components separated by drug property on the fever by yeast(±s,n=10)

Tab.3Effects of Ephedra and its components separated by drug property on the fever by yeast(±s,n=10)

注:Compared with the model group,*P <0.05,**P <0.01。

body temperature change(℃)normal After yeast After drug(min)1h 2h 4h 6h Control 1ml 37.44 ±0.67 37.43 ±0.43** 37.5 ±0.39** 37.58 ±0.38** 37.3 ±0.44** 37.51 ±0.54 Group Dosagemg(100g)**Model 1ml 37.30 ±0.63 39.26 ±0.49 39.72 ±0.38 39.76 ±0.38 39.87 ±0.33 39.64 ±0.51 Water-decocted 270 37.37 ±0.63 39.16 ±0.40 39.43 ±0.49 39.80 ±0.37 39.88 ±0.39 39.20 ±0.45*Alkaloid 2.7 37.17 ±0.64 39.15 ±0.44 39.50 ±0.53 39.90 ±0.45 39.99 ±0.38 39.08 ±0.61*Volatile oil 1.35 ×10 -4ml 37.27 ±0.67 39.16 ±0.47 39.55 ±0.51 39.65 ±0.31 40.08 ±0.38 39.26 ±0.30*polysaccharide 15.9 37.31 ±0.66 39.21 ±0.49 39.54 ±0.22 39.64 ±0.28 39.67 ±0.26 39.50 ±0.35 phenolic acid 12.7 37.34 ±0.66 39.38 ±0.60 39.73 ±0.32 39.80 ±0.36 39.84 ±0.23 39.22 ±0.43*

由Tab.1中数据可知,模型对照组和各药物组皮下注射酵母混悬液5h后,体温升高均在0.8℃以上,而空白对照组体温几乎没有变化,表明酵母混悬液已制备出实验性大鼠发热模型。在试验观察的给药后6h内,模型对照组的体温升高持续存在,与空白对照组比较差异非常显著(P<0.01),进一步说明酵母制备出的实验性大鼠发热模型稳定可靠。各实验组给药后6h,水煎液组、生物碱组、挥发油组及酚酸组与模型对照组比较有解热作用(P<0.05),多糖组解热作用不明显(P>0.05)。

4 讨论

4.1 麻黄性味物质基础拆分方法的建立

由于对中药有效成分的研究存在着大量遗漏,即使是被认为无效的成分,多数也不能确定其是否真正无效;另外,很多化学成分的药理作用非常显著,在其它组分中即使有微量的残留,也会有显著的药理作用,从而导致各拆分组分的性味归属出现偏差;同时,某些化学成分的稳定性和活性会受到酸碱等外界条件的影响,所以麻黄性味物质基础拆分方法建立的原则为开展全成分拆分,且各拆分组分之间成分应尽量无交叉和保持原型状态。

根据文献报道及预试验结果得知,麻黄中化学成分构成主要为挥发油、生物碱、鞣质、黄酮、多糖等成分,考虑中医临床用药主要为水煎液的传统,故采用双提法、醇沉法、大孔吸附树脂和离子交换树脂等方法和技术联合应用,实现性味物质基础的拆分,通过应用双提法可以获得挥发油组分和水提液,将水提液醇沉后可以获得多糖组分,上清液回收乙醇后,采用离子交换树脂技术获得生物碱组分,进而使用大孔吸附树脂获得酚酸组分。

为进一步给本文所建立的麻黄性味物质基础拆分方法提供科学依据,课题组首先建立了生物碱和酚酸组分的HPLC指纹图谱,以评价拆分方法的合理性、稳定性和重现性;进而又分别采用TLC、HPLC法进行了各化学拆分组分化学成分的互不交叉确证试验。结果表明,该拆分方法为全成分拆分,各组分成分之间互不交叉,且尽量保持了化学成分的原型;其中生物碱组分主要为麻黄碱等生物碱;酚酸组分主要为黄酮和鞣质类化合物;挥发油组分主要为萜类和芳香族化合物;醇沉组分主要为多糖等成分[4]。本文研究工作中建立的拆分方法,具有科学性、稳定性和重现性,可以为开展同类研究提供借鉴。

4.2 麻黄的解热作用评价

历代本草关于麻黄具有解热作用的记载,《本经》:“温疟,发表出汗,去邪热气”;《药性论》:“主壮热,解肌发表”;《日华子本草》:“退热,御山岚瘴气”;《汤液本草》:“散表寒,发浮热也”;《本草崇原》:“温疟发表出汗,去邪热气者,谓温疟病藏于肾,麻黄能起水气而周遍于皮毛,故主发表出汗,而去温疟邪热之气也”;《本草经解》:“温疟,但热不寒之疟也,温疟而头痛,则阳邪在上,必发表出汗,乃可去温疟邪热之气,所以亦可主以麻黄也”。通过这些论述可以得知麻黄具有解热作用,且可能源于其具有发汗作用,也可能由于其具有“御山岚瘴气”的作用。现代对麻黄开展解热作用研究的报道较少。本结果表明,麻黄具有一定的解热作用,但发挥作用较缓慢,且作用微弱。

4.3 麻黄发挥解热作用的物质基础为生物碱组分、挥发油组分及酚酸组分

关于麻黄生物碱、非麻黄碱组分的解热作用,文献报道较少。关于麻黄挥发油的解热作用则有文献报道,如麻黄挥发油乳剂对人工发热的兔具有解热作用,麻黄挥发油及萜松醇对正常小鼠体温有降温作用,以萜松醇作用更为明显。本研究结果表明,麻黄生物碱、挥发油、非生物碱组分均具有解热作用,是其发挥解热作用的物质基础。多糖组分无解热作用,应该与生物碱组分等分属于不同性味的物质基础。

[1] 匡海学,程伟.中药性味的可拆分、可组合性研究[J].世界科学技术 -中医药现代化,2009,11(6):768-771.

[2] 匡海学,王艳宏,王秋红,等.基于中药性味可拆分性和可组合性的中药性味理论研究新模式[J].世界科学技术-中医药现代化,2010,12(6):1 -5.

[3] 杨继荣,王艳宏,关枫.麻黄本草考证概览[J].中医药学报,2010,38(2):51-52.

[4] 夏永刚,梁军,杨炳友,等.麻黄多糖中糖醛酸含量的测定[J].中医药学报,2011,39(1):71 -73.