甘肃省农村体育资源建设现状及发展对策研究

陈晓华,何航飞

(河南职工医学院体育教研室,河南郑州 451191)

甘肃省农村体育资源建设现状及发展对策研究

陈晓华,何航飞

(河南职工医学院体育教研室,河南郑州 451191)

对甘肃省基层农村的体育场地设施数量、农民体育活动组织、农村体育人力资源开发状况进行抽样调查,并提出甘肃省农村体育资源发展的建议。

甘肃省;农村体育资源;现状;对策

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出“推动实施农民体育健身工程”[1],将农村体育建设提升到国家发展战略的地位,肯定了体育活动对增强农民身体健康、农村文化氛围的重要意义。甘肃省位于我国西北部,社会整体比较贫困,2009年农民人均纯收入3 134元,低于同期全国平均水平(5 153元)。目前甘肃省乡村一级体育场地设施约占全省体育场地总数的8% (低于全国8.18%的平均水平),且大部分在学校。农民体质优秀率为6.1%,不合格率高达19%,新农村体育建设任重道远。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 对甘肃省3个(区)县(张掖市临泽县、天水市北道区、定西市通渭县)的11个乡镇进行抽样调查。共调查乡镇政府11个、乡镇干部550人、农民2 000人。

1.2 研究方法 文献资料法——查阅与甘肃省农村体育建设相关的研究文献和地方文件,了解甘肃省农村体育建设的有关信息和发展战略。

问卷调查法——依据研究目的,分别设计乡镇政府问卷、乡镇干部问卷和农民问卷。问卷经多名农村体育建设研究专家评审,一致认为具有较高效度。采用内部一致性方法检验问卷(干部问卷和农民问卷)的信度值分别为0.843和0.814,问卷具有较高信度。

访谈法——访谈了部分乡镇干部、村民和多名县级以上农村体育管理部门的领导。并多次组织乡镇干部、农民体育骨干、村民座谈会。

数据统计法——采用SPSS 11.5统计软件包,对调研数据进行统计分析。

2 甘肃省农村体育资源建设现状

2.1 甘肃省农村体育资源建设状况 董新光等人基于社会指标理论,提出了评价农村体育条件改善和体育资源供给状况的5个主要指标:体育活动设施、体育活动指导者、体育活动组织、体育消费市场和体育信息媒体[2]。本次调查的11个乡镇均未形成具有明显特征的体育消费市场和体育信息媒体,虽然有25.3%的农民观看体育类电视节目,但这不能合理地归结为“体育信息媒体”建设的成果,所以评价甘肃省农村体育资源建设状况的有效指标是“体育活动设施”、“体育活动指导者”和“体育活动组织”。

农村体育建设的核心是促使农民参与体育锻炼,形成农民体育人口[3]。其次,农村体育建设是一项有计划、有组织的社会行为,需要建立相应的管理机制,以调配建设资源,协调各类关系,凝聚各种力量。因此本研究也将农村体育人口、农村体育管理机制作为农村体育资源建设状况的评价指标。

2.2 农村体育场地设施建设状况 在新农村体育建设、西部大开发、全民健身工程等改善西部民生的社会发展背景下,甘肃省政府重视改善群众体育生活质量,已累计投入5.2亿元,新建、扩建各类体育场地5 200多个[4]。但是从本次实地调查的结果看,甘肃省基层农村体育场地设施建设状况依然堪忧,主要体现在4个方面:①农村体育场地设施的数量少;②农村体育场地设施的质量不高;③部分农村的体育场地设施处于自然损坏状态;④县级以上政府对基层农村体育场地设施建设的贡献没有明显体现。

农村公共体育场地分布失衡显著,甘泉镇共有33处,而平襄镇没有公共体育场地,碧玉乡、陇山镇和倪家营镇只有1处,花牛镇、板桥镇有2处。这些体育场地中,主要是简易篮球场,11个被调查乡镇均没有公共田径场。调查发现,甘肃省群众体育建设以城区为中心,较少恩泽基层农村,基层农村体育场地设施建设主要靠村镇(乡)自筹。

2.3 农民体育活动组织建设状况

2.3.1 农村体育管理机制建设状况 调查显示,甘肃省县级以上的农村体育管理机制差异较小,但“镇(乡)—村”两级体育管理机制的地区差异较明显。如临泽县鸭暖乡“先后成立了乡农民体育协会、体育工作指导站和文体活动中心,聘请17名社会兼职体育指导员,配备2名专职干部(1人有大专学历)。各村相应成立农民体育协会,由村支部书记担任协会领导,组建篮球、乒乓球、象棋等单项体育协会,村村建立一支农民骨干队伍”[5],而贫困的通渭县碧玉乡文体站仅1间房、两名工作人员,未见体育设施。这提示:甘肃省部分地区,特别是经济贫困地区的“(乡)镇—村”两级农村体育基层管理机制构建不健全。

2.3.2 农民体育社团建设现状 农民体育社团是引导农民参加体育锻炼的重要途径。调查显示,农村体育特色明显、经济状况较好的甘泉镇、鸭暖乡、廖泉镇和倪家营镇在各级政府和农民体育协会的支持下,在部分村组建了农民体育社团,社团负责组织村民参加各类农民体育活动,以及自行开展体育活动。但目前社团的管理比较松散,组织化的特征不明显;功能有限,独立开展活动的能力不足;成员结构比较复杂,只要是有意参加的农民,都可以自由加入,无法形成特色体育社团,所以大部分社团连个具体的名称都没有。

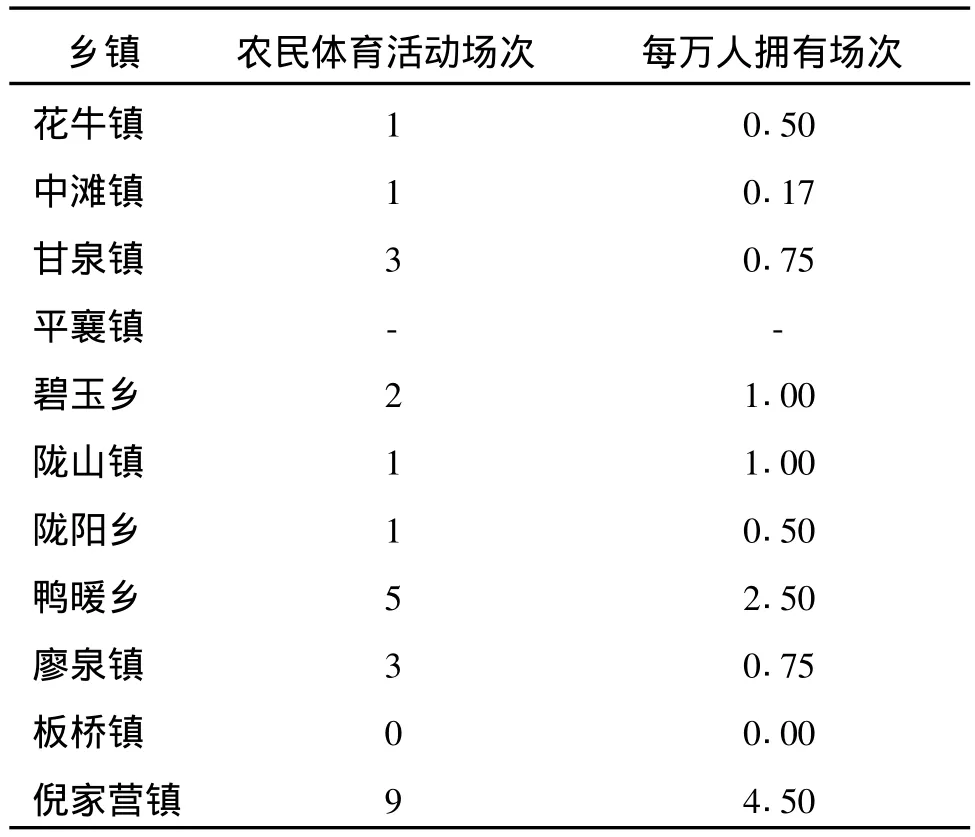

2.3.3 农民体育活动开展现状 我国农村体育工作“以乡镇为重点”[6],所以乡镇组织的农民体育活动是农民参与体育的重要途径。11个被调查乡镇在2009年共举办农民体育活动26次,平均每万人拥有体育活动0.765次,农民体育活动的惠及率较低。此外,各乡镇组织农民体育活动的数量差异较大,其中倪家营镇共举办9次,而板桥镇没有组织此类活动,具体情况见表1。

2.4 农村体育人力资源开发状况 刘志敏等认为农村体育人力资源是指在农村区域从事相关活动以及为农村体育发展产生影响,做出贡献的农村人口[7]。由此可见,农村体育人力资源应该包括体育专长人才、体育人口和后备体育人才,他们是当前农村体育建设和将来农村体育发展的核心力量。

表1 2009年各乡镇组织的农民体育活动数量

2.4.1 农村社会体育指导员 甘肃省已有近2万名社会体育指导员,而且以每年培养650名的速度增长,这些社会体育指导员分布在体育管理部门、学校、群众体育活动点,为甘肃省群众体育建设做出贡献。

11个乡镇共有76名社会体育指导员(甘泉镇最多,有12名),平均每万人拥有社会体育指导员2.715名,他们是乡镇干部或者中小学教师。目前还没有发现专职社会体育指导员。受社会体育指导员主业所限,他们对基层农村体育建设的贡献不明显。

2.4.2 农民体育人口 根据仇军对中国体育人口的界定[8](每周体育活动3次,每次活动时间20 min),11个乡镇的平均体育人口比例仅为17.3%,其中临泽县为19.5%,通渭县为17.1%,北道区为14.9%,远低于30%的全国平均水平和国家体育总局对地区体育人口比例到2010年达到40%的要求[9]。

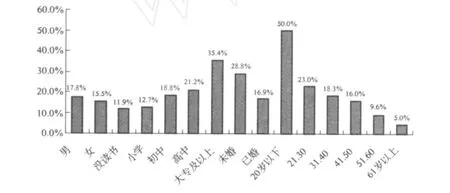

甘肃省农村体育人口的分布还表现出以下特征:男性高于女性、未婚人群高于已婚人群、受教育程度高的多于受教育程度低的、低龄者多于高龄者,见图1。

图1 甘肃省农村体育人口分布图

2.4.3 农村学校体育教育 甘肃省农村中小学体育教育质量不高。黄铎(2007)的调查结果显示:甘肃省中部农村学校体育课完全开课率总体为62.62%,而全国农村平均水平是86.1%[10]。

中小学生是当前农村平时体育活动的重要参与主体,而且部分学生将成为未来的农民,农村中小学体育教育质量会影响将来农村体育建设的发展。

2.4.4 农村体育专长人才 不管是乡镇政府,还是乡镇干部,均对本地区体育专长人才的具体数量、水平、运动项目不甚了解。但是民间调查发现,甘肃省农村蕴含着一定数量的体育专长人才。体育专长人才在体育社会指导员鞭长莫及的农村具有重要的价值,但是政府缺乏对他们的扶助。在一些村子,调研者遇到毽球、秧歌、舞狮等体育人才,他们要么自娱自乐,要么以小圈子的形式开展活动。体育专长人才在农村体育建设中的带头作用没有很好地发挥出来。

3 讨论与建议

3.1 甘肃省农村体育资源建设状况的小结 基于比较落后的社会发展水平,甘肃省农村体育资源建设——特别是相对富裕地区,取得了较好的成果。综上所述,当前甘肃省基层农村体育资源建设主要体现以下特征:

①各类体育资源建设的数量还不够;②体育资源建设的质量不高。就体育场地设施而言,不管是已建,还是将建的项目,几乎都是水泥质地的简易篮球场或者乒乓球台[11],这样的建设模式将限制农民的体育爱好和锻炼方式,消极农民的体育参与意愿;③对现有体育资源的开发利用不足。自然破损的篮球场、关在办公楼内的乒乓球台和体育器材、得不到重视的体育专长人才和中小学体育教育,这些现象却不是偶然;④甘肃省向群众体育建设的投资不少,但从基层农村的调查结果看,这些投入真正惠及农民的部分有限。

3.2 制约甘肃省农村体育资源建设的主要因素①社会经济水平比较贫困。体育资源的获得通常以经济付出为代价,经济贫困削弱了农村干部和农民的体育建设积极性;②农民的建设积极性没有调动起来。农民在农村体育建设中仅体现参与者的角色,没有发挥他们在建设中的主人翁地位;③基层政府的建设行为偏差。我国各级政府开展了多种农村体育建设评优活动以促进基层政府建设农村体育的积极性,这导致甘肃省部分地区将农村体育建设资源集中在县城、乡镇中心等容易被考察的地区,而基层农村成为农村体育建设的“边缘地”;④特定的自然环境,影响了农民的体育参与积极性。陇中地区主要是黄土高原,河西走廊以北的大部分地区是戈壁或沙漠,像通渭县等地的农村,难以开辟出合适的运动场地。

3.3 发展甘肃省农村体育资源的建议 基于甘肃省的社会背景,推动农村体育资源发展,不能单纯依靠经济投入和政府力量,应统筹兼顾,制定合理的发展战略。①多元开发,促进农村体育场地设施建设。除相应的财政拨款外,农村闲置体育资源应予以激活;②积极组织,加强农村体育软件建设。经常邀请体育教师、体育专长人才对农民进行体育技能培训。武术、健身操等不受场地器材制约,且健身效果好的体育项目,应加强推广;③认真引导,加强农村体育人力资源开发。现有体育特长人才应得到利用和扶持,如聘请他们为兼职体育指导员;④深化管理,发挥村委会的积极作用。村委会是我国最基层的农村管理机构,而且农村体育建设的终端在村,所以应发挥村委会的管理作用。

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[EB/OL].www.gov.cn.2006-06-17.

[2] 董新光,晓 敏,丁 鹏,等.农村体育评价指标体系的研究[J].体育科学,2007(27)10:49-55.

[3] 游茂林.新农村体育建设切忌“形象工程”[N].中国体育报, 2007-06-28(8).

[4] 李近远.甘肃农村体育工作取得好成绩[N].甘肃日报,2006-08-28(15).

[5] 鸭暖乡体育工作指导站.鸭暖乡体育工作总结[D].2006.

[6] 马先英,杨 磊,沙 磊.农村体育:制约我国群众体育发展的“瓶颈”[J].北京体育大学学报,2004,27(10):1312.

[7] 刘志敏,崔笑梅.基于供求分析农村体育人力资源开发[J].山东体育学院学报,2008(24)8:29-32.

[8] 仇 军.中国体育人口的结构[J].中国体育科技,2002,(38) 8:3-5.

[9] 2001~2010年体育改革与发展纲要[EB/OL].http://www. people.com.cn.2007-10-23.

[10]黄 铎.甘肃农村学校体育现状的调查与研究[J].北京体育大学学报,2007,30(1):98-100.

[11]甘肃省体育局.甘肃省体育事业发展“十一五”规划[D]. 2007-03-12.

[责任编校:杨红梅]

G 804

B

1008-9276(2011)01-0125-04

2010-08-10

陈晓华(1984-),女,河南省开封市人,硕士,助教,从事体育教学工作。