隐藏在美感背后的不安

——彭晖/苏风访谈

隐藏在美感背后的不安

——彭晖/苏风访谈

Uneasiness concealed behind the aesthetic feeling

苏风(以下简称“苏”):能简单谈一下你在北京的生活和艺术创作的现状吗?

彭晖(以下简称“彭”):工作室在黑桥艺术村,一块面临拆迁的荒地。“拆”恐怕是当下中国人最敏感的字眼了。事实上,“拆迁”也是大部分“北漂”艺术家都无法回避的问题。对我而言,工作室就是生活的全部,是一个充满艺术梦想与快乐的空间,简单而纯粹。面对“拆迁”,抗拒似乎是徒劳的,正如“农民开发商”给我的合同上所写的:“地震……拆迁等不可抗拒力所造成的损失归乙方自行负责。”这恰恰映现了我作品中反复出现的“灾难”主题。“灾难”不仅仅来自客观世界,更多的时候源自“人”自身。

苏:灾难现场是始终贯穿你系列作品的鲜明主题,当初怎么会有这样的构思?

彭:2005年始,我将“灾难”主题搬上画布,借此实现自我心绪的释放。绘画是艺术家自我表达的重要形式,其内容多源于个人的成长环境、生活经历、时代背景、心理状态等等,是艺术家自然而内在的选择,往往呈现其对社会问题及自身问题的思考。我是一个危机感很强的人,总会在看似和谐的均衡里感到某种潜在的不稳定性。在我所描绘的那些“平静”的场景下,总隐匿着一些不安、紧张、焦虑、牵强的气氛。这种选择或许跟我儿时留下的恐惧有关,即便现在,我对“意外”与“灾难”也格外敏感。当然,面对种种“意外”与“外力”,人往往表现得很无助。我想,积极的人生就是在命运这条线上奋力挣扎,并以某种循环、螺旋上升的状态去达成人生目的。所以,这个选择也算是对自己人生体验的不断反省吧。

苏:与当下很多直白的类似题材作品不同,你作品中的灾难现场往往呈现出一种隐隐透着危机和不安的美感。你是怎样解读这种不同寻常的美感的?

彭:随着人类现代化的进程,人们为了满足自我无穷的欲望而不断地索取。然而,能量是守恒的,因此我们得到的与失去的也是均衡的。工业化的今天,人类正遭受自然界前所未有的报复:气候变暖、天气异常、物种消失等等。同时,人类引以为骄傲的科技创造也往往让自身受困,层出不穷的人为“意外”即是这一点最有力的印证,“人类自我毁灭”的预言也似乎真实了起来,触手可及。在高度发达的信息社会里,这些源自自然或人为的“灾难”正通过多样的媒介渐渐蚕食我们的生活,成为谁也无法避讳的话题。出于焦虑,我关注并以一种“诗化”的态度反复记录着它们。这种“诗化”并非消极的“粉饰”,而是表征着一种“希冀”。当“人定胜天”的时代已经过去,我们需要寻求某种平衡,在面对“灾难”的事实时,为人们留存些对美好的希望与期盼。“世间本无物,何处惹尘埃”,我纪念消失,不单是哀伤与幻灭,更是新生的源起。

苏:你对自己艺术创作的未来展望是怎么样的?

彭:坚持,坚持总会做好一件事情。

苏:你是怎样看待还处于经济危机阴影当中的中国当代艺术的?

彭:个人觉得未必是坏事,艺术市场回归理性很重要。对我来说,我并不想急于求成,我向往淡定从容的艺术态度,想平静地、坚持自我地创作下去。

苏:在你看来,作为艺术家,是否应该对推动人类、社会与环境的进步负有一定的责任?

彭:从现实角度看,艺术家对于社会或许没那么重要,艺术不能解决实际问题,但在当下强调“个人”的时代里,我觉得,对于社会及人文、环境的发展与改善,人人都应该付出自己的实践。

2011年于黑桥

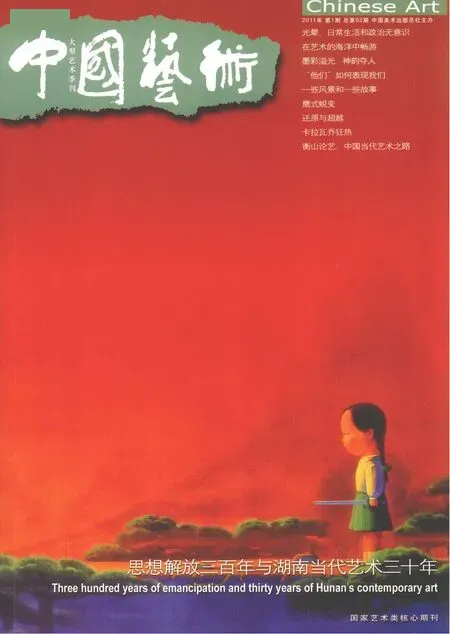

出轨 布面油画 200cmx300cm 2010年 彭晖

彭晖,1979年出生于湖南。2008年毕业于中央美术学院油画系第三工作室,获硕士学位。