山西农家戏调查:如何重生

□ 本刊记者 熊 帅

山西农家戏调查:如何重生

□ 本刊记者 熊 帅

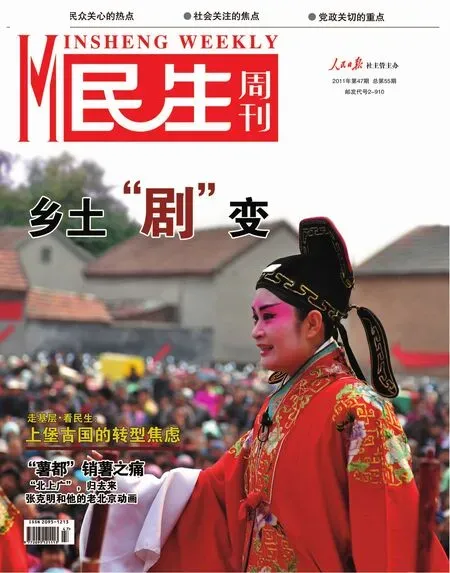

演出开始前,演员正在化妆。

在中国传统文化的保存和传承中,山西因其独特的地理位置、丰富的人文历史内涵,保留了很多极具地域特色的地方传统文化。其中,山西农家戏曲演出文化因其贴近生活、贴近历史,曾深入山西家家户户。“山乡庙会流水板整日不息,村镇戏场梆子腔至晚犹敲”,是山西农家传统文化繁荣的如实写照。

近年来,根据中国艺术研究院戏曲研究所的调查显示:从1984年至今,山西省平均四五年就有一个农村小剧种消亡,三分之二的剧种和曲种在农村演出舞台上逐渐消失。

作为中国拥有最广大群众基础的农村戏曲演出文化,如今面临什么样的新情况?如何在新背景下获得重生?已成为中国农村基层文化建设的重要探究内容。

戏台荒了,观众少了

在山西,晋城的上党梆子与蒲州的蒲剧、祁县的晋剧、大同的北路梆子并称山西的“四大梆子”,远近驰名。

老卫在晋城市阳城县人民剧团唱戏30年了,回忆起年轻时的唱戏情景,仍唏嘘不已。

过去,每年正月初十到十月十五这段时间里,老卫就要带领阳城县人民剧团跑满晋城内上千个村庄。每到一个地方,4个晚上3个下午的一场戏,经常要演上半个多月,碰上农村庙会喜事,包场演上一两个月的事常有。天不亮,从各村赶来的老百姓就早早地端着小板凳等待开场。

每一场,一个能容纳三四千观众的露天剧场常常水泄不通,往往是城楼、围墙、山头都站满了老百姓。戏演到悲伤处,全场观众跟着演员唏嘘叹惜、痛哭流涕;演到滑稽处,男女老少也会拍手称赞、开怀大笑。

“山西有句老话:宁卖二亩地,也要闹‘家戏’”。老卫告诉记者,过去每个城镇有戏馆,每个寺庙前会有戏楼,村村都会挪出一片地来建戏台。

如今,走进晋城农村,村里的戏台形同虚设,早已成为当地农民晒玉米的场子;一些城镇,过去能容纳几千人的戏曲大礼堂,如今空空荡荡,飞来飞去的麻雀成为了舞台的“主角”;乡镇电影院十几年没有放过电影,过去坐满观众的长椅变得瘸腿断脚,墙上的石灰也模糊不见了原来的颜色。

老卫告诉记者,年轻人都选择了外出打工,现在来看戏的大部分都是留守的老人和儿童,一场戏出现上千人的场面不复存在。

“戏曲曾是我国城镇居民主要的娱乐方式,但是20世纪80年代之后各地出现了前所未有的衰落景象。”中国艺术研究院戏曲研究所的刘文峰,曾深入我国的山西、福建、陕西、青海、安徽等地做过调查,发现农村戏曲演出文化的消逝,已成为一种普遍现象。

剧团散了,演员走了

老卫几年前就从县剧团离开了,现在阳城开了一家小型的超市。在问到离开剧团的原因时,老卫无可奈何地说:“唱戏没钱赚,养不活家人”。

老卫在阳城县人民剧团担任团长时,全团上下工作人员大概有70多人。即使每年大部分的时间奔走在晋城市下的各个村落唱戏,但剧团人员的生活都很拮据。团里的服装、道具、演奏器材,几年都难得换一次。

“全国推行文化改制,从很早开始,我们剧团就实行自给自足的运营方式了。”老卫给记者算一笔账,“下乡唱一场戏,每场能收到3000块钱就很不错了,平均下来,月工资每人不到1500元。”

县剧团的主要经费来源是演出收入,因为在城市剧场卖不出票,县剧团主要在农村进行演出。农村经济比较好的地方,如晋城市所属农村,一个台口(4个晚上、3个下午的演出为一个台口)的价码为21000元,而在一些经济较差的农村地区,一个台口的演出价格仅为6000—7000元。扣除演出费用,很多农村演出剧团都面临很大的经济困难。

工资低,又没有完善的福利保障,年轻的演员越来越不愿意驻守农村,纷纷投奔省级或国家级戏曲剧团;像老卫这样要承担家庭重责的老演员,很多也选择了转行做其他的工作。因此,曾经扎根于农村,专心戏曲演出的乡村戏剧演员越来越少。

“每次出演之前,老百姓都会问有没有新剧,要是没有,就不请了。”老卫认为演出内容缺乏创新也是现在县剧团难以生存下去的重要原因之一。

阳城县人民剧团每年会排演一两部新剧,每个新剧光编剧一项就要花上十几万甚至上百万元,更不用说其他的道具、服装、演员支出了。这些资金都来自于剧团每年的演出收入或地方集团的赞助。

“老百姓和演员都期待新戏,但我们一年要创作一部新戏太难了。”新戏跟不上需求,旧戏产生审美疲劳,长此以往,农民朋友们不喜欢看传统戏,一些低级趣味甚至淫秽的私人演出剧团表演开始占据农村文化舞台。

农村演出文化如何重生?

山西河曲县剧团的“二人台”过去一直是“政府出钱办、群众围着看”,结果是越包办套路越单调,路子越来越窄。前县委宣传部长李挨恒说,“二人台”是原汁原味的地方民间剧,政府把培养演员和演出都包办起来,缺乏民间基础,结果创作源泉枯竭,失去竞争力。后来,河曲县把“二人台”当作产业来开发,由县政府规划,宣传部门出点子,群众出资唱主角。

目前,这个县以家庭为单位组成的“二人台”剧团发展到了20多个,从业人员达500多人,在短时间内就激活了创作和演出。由于这些家庭剧团演出费用实惠,所以在河曲县以及周边省区的普通家庭婚礼、商场开业典礼上,都充满了“二人台”悠长高亢的山曲和风趣幽默的对白。这些家庭剧团农忙时种地,农闲时唱戏,每年演出5000多场次,人均收入3000多元,成为当地农民一项致富产业。

尽管如此,老卫仍然认为,政府不应该让剧团完全地走入市场。因为,文化事业的发展有别于其他的实体产业,需要考虑的因素非常多。比如欣赏人群的接受程度、主流社会价值观的传递等等多种因素,往往前期投入大,收益成效慢,一般性的农村剧团都不能承担这么大的压力。

老卫说,民间文艺的潜在性对农村传统文化的保留、农民文化素质的培养、社会主流价值的传播有着不可估量的作用。但是从实际情况来看,农村文化是非常脆弱的,需要政府的大力扶持。

中国拥有8亿多农村人口,农村戏曲演出市场很大。演出市场开放以后,农村出现了很多的私人职业剧团。这些剧团人员少、负担轻、资金足、高价挖角、低价演出或给村干部回扣的情况屡见不鲜。而像阳城县人民剧团这样的集体所有制剧团,在竞争中往往处于不利的地位。

私人演出剧团占据市场后,演出内容低俗,常常以淫秽、暴力内容取悦老百姓,造成不良的思想传播。而农村集体所有制剧团,要么迎合,也走低级趣味演艺之路;要么唱旧戏,渐渐被老百姓遗忘。

山西省文化厅艺术处副处长谢玉辉,多年行走在山西农村,拥有非常丰富的农村传统戏曲文化的研究经验。他说:“国家有关部门已经意识到了农村演出文化中的问题了,国家出台《非物质遗产保护法》,各级政府设立文化市场综合执法局,都是为了多方面管理农村基层文化建设。”

谢玉辉说,为了更好的满足农民朋友们对新戏区剧目的需求,山西省成立了专门的文学艺术创作小组,每年文化部也会推出3大册最新的演出剧目,供全国基层演出剧团使用。尽量做到让老百姓看到新戏,演员演到新戏。

另外,我国很多优秀的传统文化面临濒危处境的重要原因是没有年轻一辈的继承和传播。像山西晋北的“赛戏”、晋南的“锣鼓杂戏”、晋东南的“对子戏”,现在慢慢地都淡出了人们的视线。

所以,政府、社会一方面应该有专人将一些传统文化采录下来,存档保存;另一方面,应由政府出资,在社会普及民间艺术教育课堂,打破一些传统艺术传承的旧习惯。

□ 编辑 张 宁 □ 美编 王 迪