电子音乐作品的“分层解读法”研究纲要

周佼佼

(中央音乐学院,北京 100031)

电子音乐作品的“分层解读法”研究纲要

周佼佼

(中央音乐学院,北京 100031)

设计和提出电子音乐作品的“分层解读法”的具体实施方案以及分析方法纲要。

电子音乐;分层解读;声音媒介;音乐语汇;系统方向;作品意蕴

20世纪后半叶,电子音乐形成了一个较为复杂而庞大的族群,并步入了快速发展的时期,作品数量众多、种类繁复。传统音乐与电子音乐在音乐分析对象上存在明显差异。传统音乐主要以音符形态作为分析对象;而电子音乐主要以音响形态作为分析对象。两者之间形成了不同的符号体系,即传统音乐形成的“音符体系”和电子音乐形成的“声音体系”。而适用于音符体系的传统音乐分析理论不能够在电子音乐作品分析中照搬使用。因此,近年来在教学、研究、创作等领域,电子音乐的分析都成为当今理论家和作曲家不得不面对的课题。

本文所阐述的电子音乐作品的“分层解读法”,是基于德国现象学大师胡塞尔的对艺术作品意向性理论,并从审美现象学角度来审视电子音乐作品的分析法。限于篇幅,本文仅作纲要性介绍。

1 “分层解读法”的构成

在数字化时代的今天,制作技术是创作电子音乐作品不可或缺的重要根基,大部分理论家也更为倾向对技术的探索。本文提出的电子音乐“分层解读法”则是从艺术层次结构的角度对电子音乐艺术作品进行一种试探性研究,试图从作品的表层结构与深层次结构发掘和解读电子音乐作品。

面对多元化与个性化的现代音乐创作,音乐分析也应当是多样化与个性化的创造性行为,应当从美学与个性化创作角度进行全方位解读。因此,电子音乐作品的“分层解读法”从作品表层与深层分为四个结构层次,第一、二层是作品的语言结构层,第三、四层是作品的表现与意义层。“分层解读法”四个层次的结构如图1所示。

电子音乐的“分层解读法”不是一种单一的分析法,而是融合了很多方法的复合型分析法。“分层解读法”的特点是要求听众把听觉对象和听觉过程视为一个相互联系、作用的整体,把声音对象抽象为信息的输出、转换、传递、接受的过程,或抽象为某种模型和图式。由于“分层解读法”具有系统论的特点,因此,它也具有整体性、动态性、综合性、模型化的特点。

2 声音媒介层研究

电子音乐是声音的艺术。因此,声音媒介层是电子音乐作品分析中的重要环节。无法辨别声音的特质和材料,就无法对一部电子音乐作品作出一个全面、理性的分析。对声音的认识不仅是专业电子音乐作曲家应该具备的最基本的训练和修养,还会影响到对作品其他层面的分析和理解。众所周知,对声音材料的判断会直接影响听众对电子音乐作品的感知,比如,一首用熟悉的声音采样技术来创作的电子音乐,听众会不自觉地进入具象声音所带来的想象空间,而对一个不熟悉的电子音乐声音,听众就无法“一目了然”地理解乐曲的概念和旨意。所以,在声音媒介层中,对电子音乐作品的分析可分为“主观听辨”和“频谱测量”两种方式。

2.1 主观听辨

音乐主观听辨是指听众在接触到电子音乐作品的同时,用第一感官来确定听到的声音,并把其想象或还原成已知的声音。如《地铁练习曲》中地铁运行的声音,《吟》中引子部分由埙采样原型制作的声音,《诺日朗》中间喇嘛诵经的声音。利用主观听辨,可以使我们对声音材料有较为迅速和直观的整体认识。在无法判断电子音乐作品中的声音的“材质”时,也可以利用一些高端的频谱软件来测量声音材料。在理性层面,增加对声音材料的判断、理解和分析。参与音乐实践必须具备个体音乐能力,而个体音乐能力首先表现为对声音的感知能力。

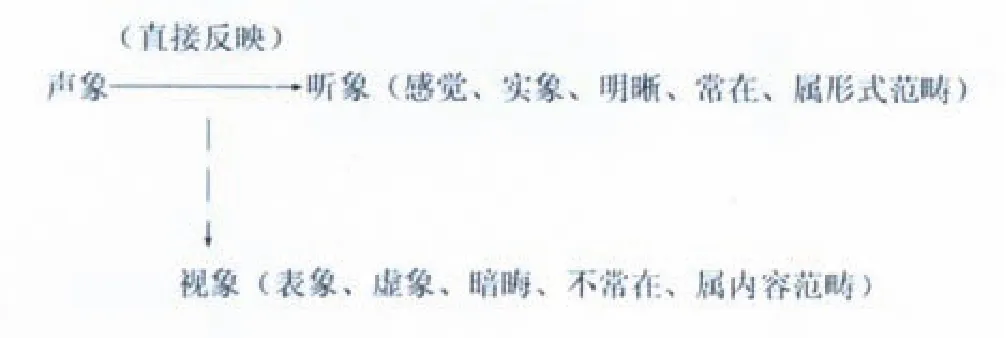

音乐感知能力包含感觉和知觉两个层次,如图2所示。“感觉是对音响现象个别特征的反映;如音高、音值、音强、音色。”①知觉是对音响现象的各个不同特征的整体反应,如对和声、速度、节拍、织体、张力、结构等参数组成的完整形象的认识。利用主观听辨,是从事音乐专业的创作者必备的能力之一。传统作曲中的“视唱练耳”是训练对音高、节奏的辨析力;而在电子音乐创作领域中,“主观听辨”则是训练欣赏者对声音的感觉,以及对声音知觉的辨析、总结。

在电子音乐作品中,声音的质感不仅仅表现为乐音和噪音。对于声音的感知更重要的是声音的原型以及如何处理声音的过程。“声音媒介层”中,声音的认知领域可划分为“声音的加工”、“声音的衍生”和“声音的裂变”三个阶段。不管是哪一种类型的电子音乐作品,声音的展开都遵循着这样的一个渐变式规律。因此,对于“声音媒介层”的听觉训练,一要靠主观听辨,二要靠数字化的频谱分析工具进行可视化分析,从而全面地了解“声音”。

图1 “分层解读法”的层次结构

图2 声音媒介层对作品主观听辨示意图

2.2 利用频谱分析工具测量声音

电子音乐是科技与音乐结合的产物,数字音频技术已经成为21世纪音乐制作业界最重要的技术手段,逐渐被越来越多的人掌握。以下是一些可以用来测量音高、和弦、速度、节奏等功能的软件,这些频谱测量软件可以帮助欣赏者对声音素材从感性感觉逐渐过渡到理性知觉。

(1)测量频率、相位、振幅、声场——SDA EASERA PRO;

(2)测量频率、相位、振幅、声场(实时测试)——SPAER;

(3)测量模拟速度—— Logic 9.0 BMF;

(4)测量模拟音高—— Ligic 9.0 PITCH IR;

(5)测量和弦——Auto-Tune 5 & celemony melodyne。

虽然,这些软件可以大体地测量出音高、速度、和弦等声音材料的基本特性,但也有其局限性,它只能对声音本身进行测量和分析,却不能分析到声音的内涵以及作品的意蕴。因此,借助频谱分析工具作为辅助手段,运用多层分析的方法来解读电子音乐具有重要的意义。

3 语汇形象层研究

音乐是流动的艺术,短暂的、局部的音响或许并非音乐,只有在时间中延续的音响表达才可称之为音乐。在这个音乐流动的过程中,素材本身不再是片段的个体,声音与声音的配搭形成了音乐的语汇形象。在语汇形象层的分析中,由于电子音乐的素材具有极其广泛与不确定的成分,电子音乐的语汇形象具有相当的抽象性,组织方式纷繁复杂。因此,找到电子音乐作品中的声音动机是理解语汇形象的必经之路。

3.1 “声音动机”的定义

动机是一组具有鲜明个性的音符,它能够体现一段音乐的基本性格,甚至成为一部宏大作品的发展核心。贝多芬的c小调第五交响曲——《命运》起始就是著名的“命运敲门”的动机。这个动机以后在整个乐章中又多次出现,奠定了整部作品矛盾冲突与英雄气概相结合的基调。

“动机”是整个音乐发展的核心素材,在传统音乐②的概念中,动机有着鲜明的节奏、特定的音高走向。在电子音乐中,笔者认为凡是核心的声音素材就可以称为电子音乐作品的“声音动机”。在电子音乐作品中,从声音属性角度分析,常用的“声音动机”类型可分为人声类、乐器声音类、电子声音类和自然界音响类四种。电子音乐的创作中有可能采取一种或几种类型来作为“声音动机”。从“声音动机”的形态角度分析,其表现形态大致可以分为以下几种:

(1)带有符号意义的具象声音 (采样);

(2)线性(长线条);

(3)非线性(颗粒,离散);

(4)混合类(长短结合);

(5)人造的电子声音(振荡器、调制、编程等)。

3.2 “语汇”的组织方式

每部优秀的电子音乐作品都具有自己独特的声音材料(主旨动机),有的是具象带有符号意义的声音,有的是发散的颗粒型声音材料,有的是线性带有旋律感的线条等。在“声音动机”随着时间的流动与乐曲展开的同时,电子音乐的语汇形象逐渐地展露。一个有特色属性的声音材料与一个巧妙的组合方式就可以塑造一个艺术化的形象。

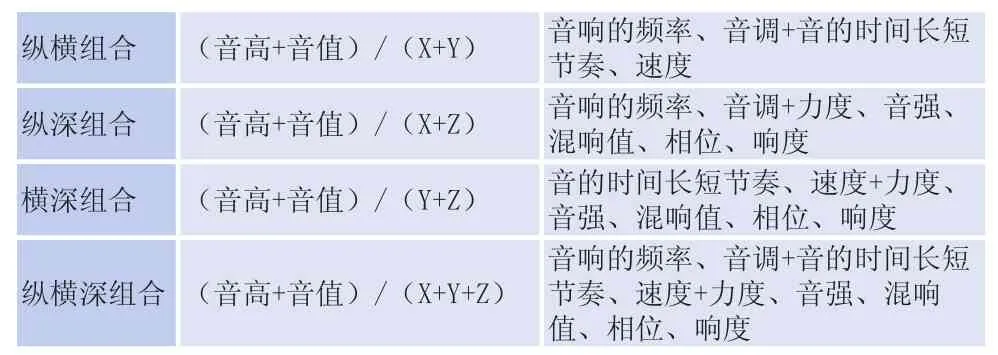

在图3中,第一维(X)—— 纵向坐标(音高),指音响的频率、音调。第二维(Y)—— 横向坐标(音值),指音的时间长短节奏、速度。第三维(Z)—— 深向坐标,指力度、音强、混响值、相位、响度、音源位置等。音乐语汇的组织方式如表1所示。

图3 音乐语汇的组织方式

3.3 音乐形象的构成图

艺术形象可以分为客观形象和主观形象两大类。音乐本属于客观形象类, 但二重形象又使它兼跨主观形象类。音乐形象有三种存在状态:客观的声象,主观的听象、视象。三者的关系及特点如图4所示。

电子音乐作品的艺术本源是“声象”,即前面所讲的“声音媒介层”。没有了对声音艺术化的处理和组织,就不能称为电子音乐。即使是风吹拂树叶的声音,或是潺潺的水声与鸟叫声,都可以纳入到“具体音乐”的声音范畴之列。然而,艺术化的创作不是简单的录制、展现、还原声音,而是创造音乐的艺术形象,其主要是由“声象”派生出主观反映的听象、视象。

3.4 “声音形象”与“曲调形象”

音乐的形象,因“有情有状”、“有起有伏”,故能以感性方式接受。德国哲学家黑格尔说:“艺术形式就是诉诸感官的形象”。③就音乐而论,它组合的“声音形式”就是它“诉诸感官”的“声音形象”。在一些中外论著中还有称“音响形象”、“曲调形象”的,实质都一样,都是从声质料的组合体上来确立这一概念的。费尔巴哈对“声音的形象”有过这样的描述:“音乐家也是雕塑家,只不过他使他的形象沉浸于空气的流动着的元素之中……”④

表1 音乐语汇的组织方式

图4 音乐形象的三种状态

感情是意识行为,只有付诸在物质层面才可能产生艺术形象。电子音乐作品中的形象,即有起有伏、有情有状的音响形态,如果没有声音媒介作为物质基础,电子音乐的“声音形象”只能是“无为有处有还无”。

4 系统方向层研究

4.1 系统方向的两个“声场”

4.1.1 物理声场

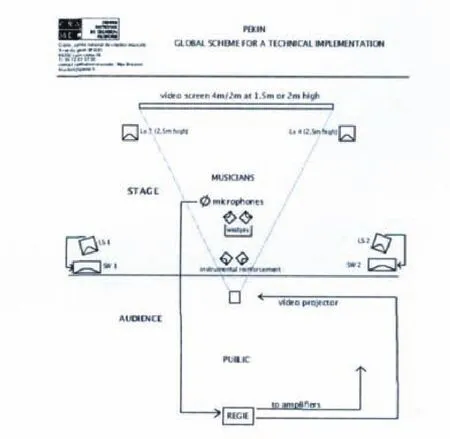

就演出形式而言,电子音乐的音乐会是演出形式的一次改革。作曲家是创作者,也是演奏者。在电子音乐会的现场,预置好的音箱可按音乐内容的需要分置在音乐厅的各个方位,形成立体化、多层次的空间设定条件。作曲家则通过调音台或者是计算机中的虚拟调音台现场实时的控制声音方位。因此,对于“空间”的感知,物理空间指的是音乐的物理化设计,是一种可预见的空间。而就电子音乐作品而言,物理声场与心理声场同时存在。这一抽象的概念可从张小夫教授的作品《脸谱》中得到充分的体现。

《脸谱》是为五组打击乐和八声道电子音乐而创作的电子音乐作品。它将现场原声打击乐器分为键盘、皮质、铜质和木质四种类型,分别与京剧中的“生、旦、净、丑”相对应,利用不同材质之间的音色差异设计,在不同的方位,造成空间的一种转换和对话。五组打击乐器在舞台位置的安排上独出心裁,按照中间、后左、后右、前左、前右的位置排列,原声打击乐器与预制的八声道电子音乐声场变化、现场声相与音量效果的控制构成了立体而复杂的声音场态,将各类声音与声场融合起来。图5为《脸谱》物理声场的构建图。

图5 《脸谱》物理声场构建图

4.1.2 心理声场

音乐与空间的关系并不只是单纯的物理关系,它是一种依靠知觉去判断的、想象的、情绪的心理空间。音乐范畴的听觉,必须强调听觉感受引起的听觉形象的体验,这是音乐的重要特征。

旋律线条的起伏、力度的强弱、节奏运动的张弛、织体的疏密、调性趋向的离合、色彩的浓淡,以及和声序列的变换都会引起一种听觉幻象,而这些表现形式恰好给人的生理与心理以急速、缓慢、升高、降低、紧张、放松、增强、减弱等感觉。对于这种现象带来的空间称之为“心理声场”。有的时候,音乐中的声音仅仅是利用声音的某一种属性去象征一些事物和现象,比如力度。在《脸谱》的“空间思维”的设计理念中,除了物理层面的安排,更有特点的是来自心理声场的感受。比如在第二章节“旦”的第一段,金属质感的磬在不同的空间方位纷至沓来。每一个打击乐演奏家都需要根据乐谱当中设计的“pp-p-mp-mf-f”等五种不同的力度层在松弛且富有韵律的节奏中演奏。这种“心理声场”的设计如同京剧中柔美的旦角从远处飘然走来,形象似在云中,时而清晰,时而模糊。这种妙不可言的音乐美不是物理声场能够做到的。因此,在电子音乐作品中,“空间”的理解不应该只是物理声场的概念。

4.2 结构曲式分析

曲式是“时间上的结构”,系统方向层另外一个比较重要的层面就是对曲式的分析。在电子音乐作品中的“曲式”概念与传统作品中的“曲式结构”是一致的。音乐在时间上的延续,无论长短,三分钟或三个小时,都需要有一个结构以及构建这个结构的章法,如同建筑,需要有基本的框架结构作为支撑。优秀的电子音乐作品也是一样,虽然“曲式”不是一种可以预设的固化理论,却是在大量实践中总结出来的思维范式。因此,传统作曲中对于“曲式”的理论在电子音乐作品中依然可以借鉴使用,对传统作曲理论的精华,应保持“拿来主义”的态度适当地进行转化使用。

5 作品意蕴层研究

在分析电子音乐作品时,欣赏者通过对作曲家创作背景、环境,以及目的、出发点,揣摩作品所提示给听众的意义就是“作品意蕴层”的关键点。

诚然,当把一种艺术表达从其本身的载体转换为另一种载体,不可避免地会出现排异现象。比如,德彪西的《牧神午后》与马拉美的同名诗歌《牧神午后》是不一样的。尽管艺术载体不同,但这些作品仍然是艺术领域的精品。原因在于对于一种情感表达来说,好的艺术作品都具有更为艺术化的处理和超越时空的一种精深层次上的共鸣和理解。感情是任何艺术形式的内容,没有情感的表达是乏力而苍白的。

笔者认为解析艺术中审美主体自由活动的四个维度分别是“身体、意识、社会、话语”。四个维度中的每个维度都包含着矛盾对立的元素,对立元素的相互关系使每个维度不断延伸、深化。需要说明的是,这四个维度是相互兼容、相互作用的,它们组成的空间,随着对每个特定维度认识的深化和对其相互关系的进一步梳理,不断拓展、丰富。

5.1 声音的象征意义

黑格尔给象征的一般定义是:“象征一般是直接呈现于感性观照的一种现成的外在事物,对这种外在事物并不直接就它本身来看,而是就它所暗示的一种较广泛较普遍的意义来看。”⑤通过声音、曲调去获得某种意义上的象征,是每一部优秀音乐作品的必经之路。音乐的形象,声音本身拥有的符号,都是在暗示着一种虚拟世界中的真实元素,借以引起大家内心的共鸣。

例如,《碧海蓝天》这部电影的配乐是非常成功的“象征意义”的音乐作品,它的配乐曾获得过1989年的恺撒奖。曲作者Eric Serra(艾瑞·克塞拉)为了创作片头“潜水”中的配乐去学习潜水,并通过电子音乐与辽远、沉寂的萨克斯风演绎的音乐片段,令观众感受梦幻般的潜水情景。这部电影很少有大起大落的情节变化,更多的是表现碧海蓝天宿命式的梦幻感。

5.2 作品意蕴的感受

潘梓年在《论音乐创作与文学创作思维的异同》中这样叙述:音乐是声音的艺术,音乐的音响是音乐艺术的生命。音乐创作是所有艺术中最特殊的一种形式,其关键在于音乐反映的不是对局部细节的模仿,也不追求与客体的形似,而是深入到生命的内核和客体的本质去完整地表现其内在的精神。因此,音乐的思维与表现恰是人类精神的两极——情感与理智的完美结合。正是由于音乐这种完整地表现世界与人类的内在精神的特性,才使得音乐与人类的生活密不可分;才使得音乐思维与人类本身所具有的创造性思维紧密联系。

对于作品意蕴的感受,正如“一千个人心中有一千个哈姆雷特”,充满变数的理解也是艺术作品的魅力所在。音乐的声音是不具语义的,因此,音乐声音的非语义性导致情感体验的不确定性。由于主体对确定性的期待,便出现了一种用非音乐事物来规约音乐的现象,这种独特的“自我身份”的确认方式,也是音乐艺术特征异于其他艺术的地方。

6 “分层解读法”的现实意义

本文就电子音乐分析理论发展的现实意义,提出“分层解读法”,在科学实践与艺术理念中提炼出一种开放、创新、融汇贯通的电子音乐作品的综合分析法。

从技术角度看,通过频谱分析仪对音乐音响进行频率、频谱及波形分析的测量,通过法国物理学家傅里叶分析,或实时显示的波形图、光谱、频谱图、3D波形图、频率计,并对波形显示同时自动计算出频率进行宏观的分析和感知。在响度、音调、音色、噪音与乐音的谐波图中对音乐音响进行客观、理性的分析,是作为专业电子音乐创作必不可少的程序之一。

从创作角度看,电子音乐可以利用所有的音源,即乐音、噪音、器乐、人声、自然界的、人工合成的所有的声音都可以作为音乐创作的材料和素材使用,在声音的组织过程中,计算机作为一个创作者的平台,上千种软件可以为之利用。运用便捷的软件,声音素材在计算机中的拼贴、变形、组织非常方便。而对于电子音乐作品本身而言,利用音频分析软件也可实现对声音层次的初步探索。

电子音乐“分层解读法”是基于科技与艺术双重的角度来解读电子音乐作品的。

7 结语

电子音乐虽然在我国起步较晚,但发展十分迅速。目前,全国九大音乐院校均已建立了电子音乐或与电子音乐相关的专业,在综合性院校中也陆陆续续开始了电子音乐方面的教学与研究。主要开设电子音乐作曲、电子音乐制作、录音、计算机作曲、电子音乐分析等课程。从目前的电子音乐理论研究来看,电子音乐作品分析仍是电子音乐急需发展的理论方向。从创作、教学层面上看,电子音乐作品分析不仅仅是对技术手段的理性分析,更应从作品内部的结构安排和作品意义层面进行更为深入的探讨、总结和概括。“分层解读法”的提出是为了探索和拓展电子音乐分析理论,试图对目前所拥有的高科技技术手段、传统作曲分析理论进行一种归纳性地包容、借鉴和整合。“分层解读法”不是惟一的电子音乐分析法,而是对综合分析路线和分析方向的一种探索性思考,并尝试应用在各个不同时期的音乐作品当中。在后续的研究中,仍然需要大量的理论与实践经验作为支撑,这样才能为“分层解读法”的发展和完善打下坚实的基础。

注释:

① 马薇. 高校视唱练耳教学如何运用数字化多媒体音乐环境的发展. 艺术研究,2006(3)

② 本文中的“传统音乐”主要指区别于音响形态的电子音乐,用音符作曲和文本式分析的音乐类别。

③ 黑格尔. 美学(第一卷). 北京:人民文学出版社.1959年版,第83页

④ 北京大学哲学系美学教研室编. 西方美学家论美和美感. 北京:商务印书馆.1980年版,第213页

⑤ 黑格尔.美学(第二卷).朱光潜译. 北京:商务印书馆. 1981年版,第10页

(编辑 孟凡颖)

The Hierarchical Methodology about Electronic Music Composition

ZHOU Jiao-jiao

(Central Conservatory Of Music, Beijing 100031, China)

The paper designed and proposed the specif i c implementation plan of hierarchical Methodology in electronic music,and analyzed the outline of method.

electronic music; hierarchy analysis; voice media; music vocabulary; system direction; signif i cance of work

10.3969/j.issn.1674-8239.2011.03.013

周佼佼,博士,青年作曲家。现为中央音乐学院中国现代电子音乐中心青年教师,中国音乐学院客座讲师,加州大学洛杉矶分校(UCLA)电影音乐作曲专业访问学者。教授电子音乐作曲、作曲、MIDI技术、音频技术以及数字多媒体等课程。