纪实录像歌剧《三不思议》的影音设计

陈明志

(上海音乐学院 音乐工程系,上海 200031)

纪实录像歌剧《三不思议》的影音设计

陈明志

(上海音乐学院 音乐工程系,上海 200031)

分析纪实录像歌剧《三不思议》的影音技术特点,及其艺术设计与综合应用。

录像歌剧;音乐剧场;互动美学;多媒体技术

引言

随着科学技术的进步及环境的递变,多元文化内涵的秩序及人们的审美取向在不断变化,并创造出新的感官艺术形式。例如以听觉作为欣赏原点的音乐艺术,自剧场意识提高、演艺科技介入后,它使人们的审美体验发生了很大的改变。在20世纪末渐次盛行的视觉音乐(Visual Music),是一种将音乐艺术的特性整合进视觉艺术创作的艺术形式,包括早期的声与色光对应、音乐影片、音乐剧场,以及近几年兴起的影像骑师(Visual Jockey)等,都是声音艺术家、作曲家在创作中纳入了听觉以外的元素,人们在欣赏时需要从不同的角度切入,才能领略其中的意趣。

本文以纪实录像歌剧《三不思议》(Three Tales)为例,探讨创作者在这部作品中的创作思维、音乐与影像的互动技术应用。

1 录像歌剧与《三不思议》

在典型的音乐剧场作品中,各种媒体元素和艺术形式融为一体,并在同一时空通过听觉、视觉甚至嗅觉给观众留下深刻的印象。不同的艺术媒体之间往往可以产生各种关系,比如歌剧虽以音乐为主导,但还包括文学(歌词)、演剧(戏剧的构成与演技)、美术(舞台布景、服装)与舞蹈等综合元素。录像歌剧可以解释为以录像配合音乐的戏剧,或有戏剧意味、以录像为主导的音乐演出。

纪实录像歌剧《三不思议》由美国著名简约主义作曲家史蒂夫·莱克(Steve Reich)与影像艺术家贝里尔·考罗特(Beryl Korot)夫妇联合创作。其艺术设计及制作团队汇聚了很多音视频方面的专家,包括音响软件师本·鲁宾(Ben Rubin)、音响工程师邓肯·罗伯特·爱德华兹(Duncan Robert Edwards)等。

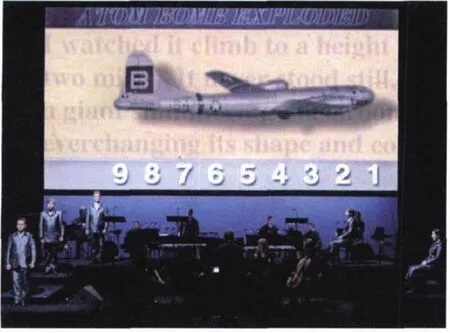

该剧选取了20世纪初期、中期及晚期的三个轰动世界的事件,从早期航空交通问题到近年关于人类前途等有代表性的话题中展开伦理辩论,藉以反思20世纪科技的进步及意义。该剧通过计算机把历史影片、纪实录像片段、人物采访片段、照片、文本和经特别处理的静态影像投映在一个32英尺的大型银幕上,并由10位演奏家和6位歌唱家在银幕下作同步演出(见图1)。①演出时长约65分钟。

20世纪是一个深受科技影响的时代,很多重大事件都是科技发展的标志性“指路牌”,这些事件为艺术家带来了创作灵感。全剧根据选取的事件分为三个部分:“兴登堡号”空难(Hindenburg)、比基尼岛核爆试验(Bikini)、克隆羊多莉(Dolly)。

“兴登堡号”飞艇于1937年在美国新泽西州坠毁爆炸,此事可以表征某种失败科技的终结,这也是第一宗被电影记录下来的灾难。此外,“兴登堡”也意指一战时期的德国政治家保罗·冯·兴登堡,他是一战时期的德国陆军元帅,也是将希特勒推上历史舞台的重要人物之一。

图1 录像歌剧《三不思议》剧照

原子弹的出现对二战后的世界政治格局产生了重大影响。美国在1946~1958年间进行了多次原子弹爆炸试验,其中规模最大的一次就是在比基尼岛。原子弹可以说是20世纪的科技象征,而比基尼岛民则是地球上过着原始生活的人群之一,两个极端生活的连结产生了极大的对比。

1996年,英国科学家用一个成年羊的体细胞成功克隆出了一只小羊,这就是克隆羊多莉。并于1997年首次向公众披露,克隆技术让世人认识了一种全新的科技。它既抛出了“21世纪生命可能会变成怎样”的问题,同时也令人们不得不反思科技对人们的肉身造成的冲击。克隆技术的出现,展示了现代科技给人类社会带来的一连串问题——不仅是对基因的特定操控,而且还把科技“带入”了人类的身体。

这三件标志性的科技事件和相关的珍贵历史纪录片段都成为《三不思议》的重要组成元素,大大地充实了作品的视觉信息和文化内涵。

2 影音的综合技术应用

(1)第一部分:“兴登堡号”空难

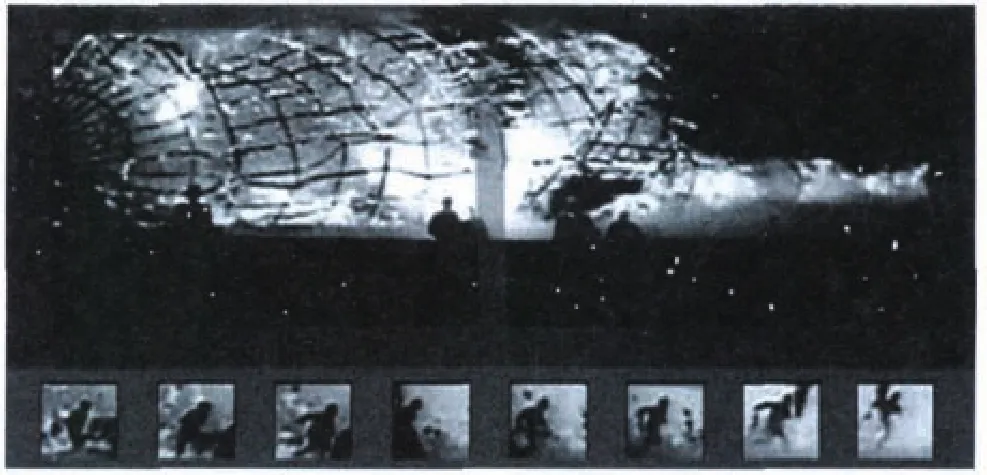

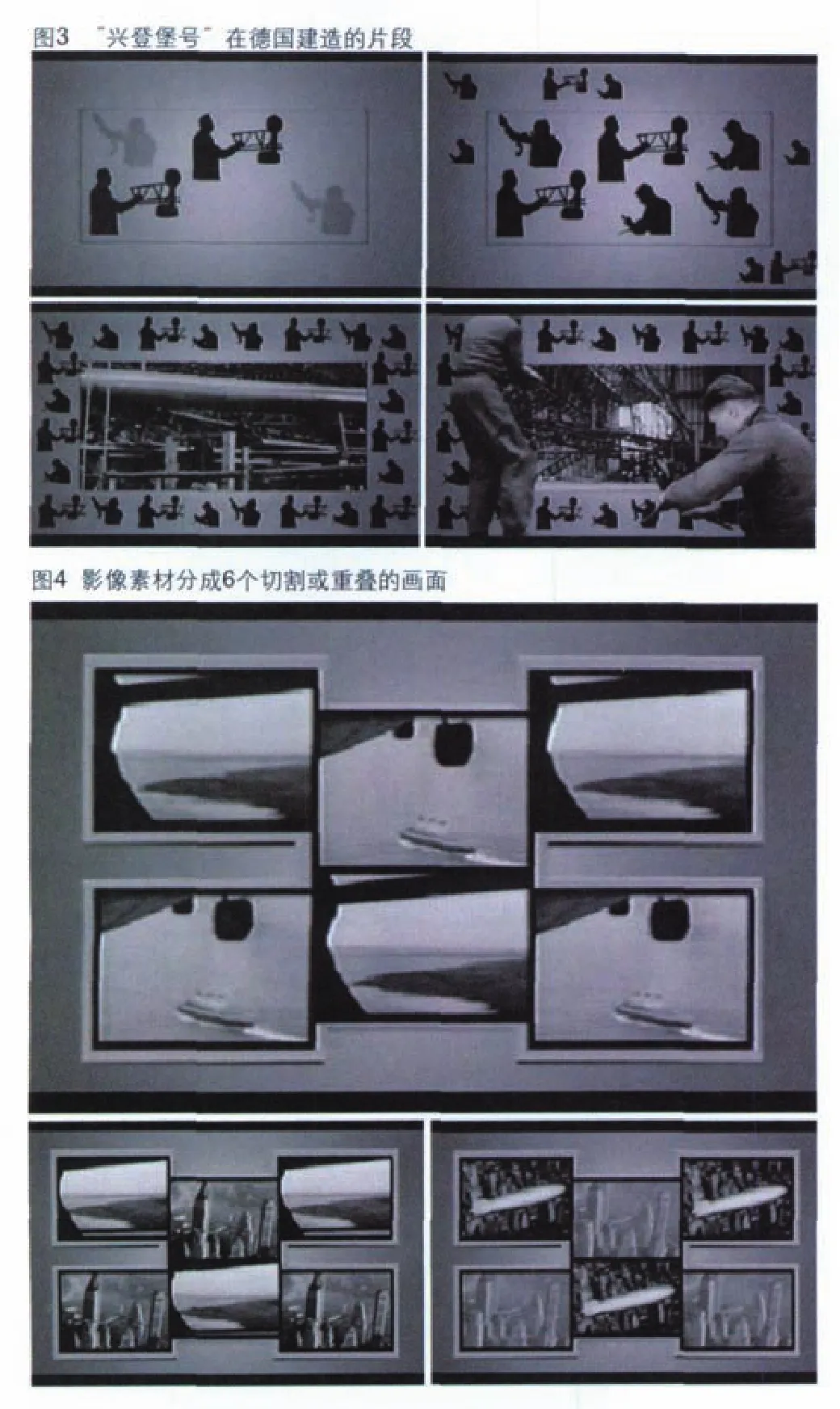

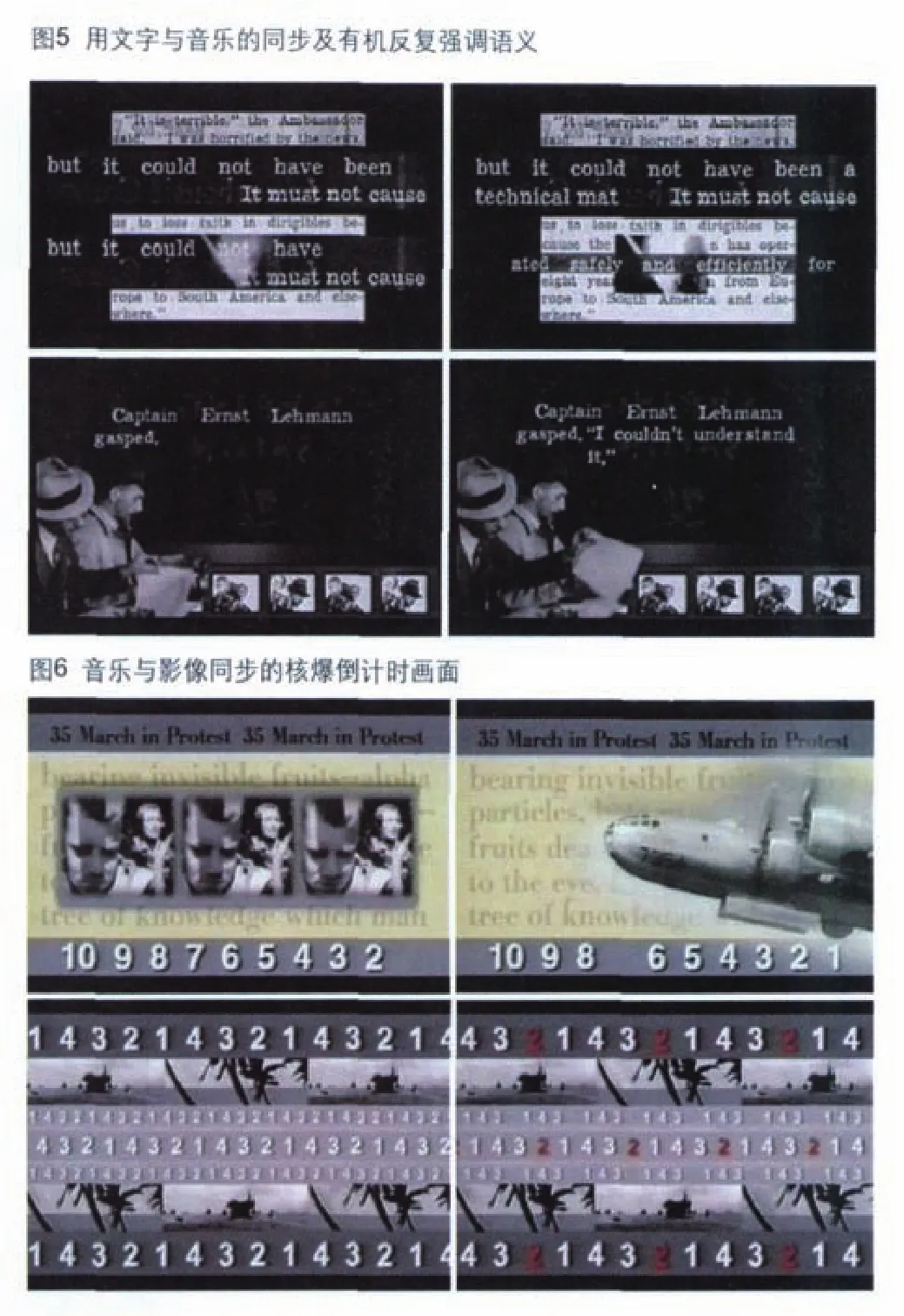

以纪录片片段、照片、经特别处理的静态影像和访问录像,作为有关这艘飞艇文字及档案数据的场景介绍。由1937年飞艇的大爆炸开始(见图2),放映的影像还包括1935年飞艇在德国建造的片段(见图3),以及“兴登堡号”最后一次横渡大西洋的旅程。透过当年新闻播音员之口,展示了当时人们对科技采取的积极、肯定的态度。这部分有4场,每场之间都有短暂的停顿。一些影像素材被分成6个切割或重叠的黑白画面(见图4),报章的标题及历史片段穿插其中。在一组一组持续不变节奏的背景中,影像的呈现速度或内容变化与渐变的音乐同步,并通过文字与乐音(以打击乐为主导的音响)的同步变化而产生语义上的强调(见图5),进而营造一种独特的活力空间与视觉场域。

图2 “兴登堡号”爆炸的影像

(2)第二部分:比基尼岛核爆试验

通过原子弹爆炸试验的纪录片片段、照片及文字,展示比基尼岛居民如何流离失所,如何被毫无关连的西方世界操控命运。影像中多次出现人声及数字消失的倒计时画面(见图6),并与照片从分散至聚合进行变化,在黑白影像中偶尔出现彩色画面,简朴而重复的音乐时隐时现。横向延伸的画面、定镜变焦的照片、流动影像的重复,突显了原子弹爆炸前后那种令人忐忑不安的气氛,影像与音乐组成了前后呼应的立体感观场景。此外,《圣经·创世纪》中的两段“上帝创造人类”的故事不时借由打击乐和钢琴“鼓动出来”,就像这个故事是在另一空间真实存在似的,并在明显的对比时空中诉说着生命的无奈。

第二部分将三组影音片段循环播放了三次,与第一部分“兴登堡号”空难近乎顺时序地、用黑白无声画面表述的方式相比,这种循环播放形成一种对纪实事件的回环式沉思,并用一段短小的乐章探索原子弹爆炸后的情况作为尾声,当中没有停顿,影音设计一脉相承,互为显彰。

(3)第三部分:克隆羊多莉

这部分内容以基因科技为题材,描述科学家成功克隆绵羊的事件,及由此引发的一系列对道德和伦理问题的反思。这部分是整部作品中最为多彩的段落。

在音乐方面,莱克沿用了其前作《洞窟》(Cave)所用的方式,将人的语言(英语)作为音乐的旋律,再辅以打击乐、弦乐及合成器模仿语句中的音高和抑扬顿挫。这些附在语言上的音乐,与语言一样具备了实质的意义,在音乐中用铺陈的手法,使语言使用的可能性得到加强。

在影像方面,除利用彩色及黑白影像在同一画面中对照出现外,还采用了大量的人物访谈,以局部重复的方式进行强调,并渐次将音声、言语、语调乐音、影像,从同步变化至移位,然后各自以不同的速度出现,深化作曲家希望传达出的信息,真是丰富多彩,令人难忘。

从整体结构而言,第三部分是把特定材料以难作细分的方式循环播放,就像一部自由的回旋曲,但每一幕的形式都反映了其对应的历史时段。

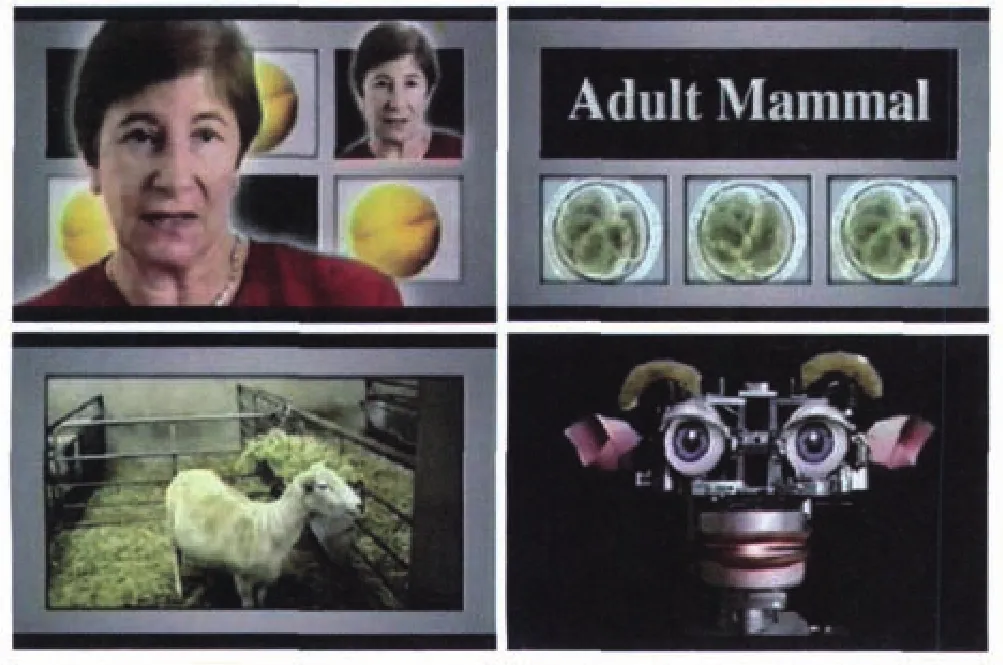

该剧的第一部分仅使用了一小段对事件进行评论的访谈片段,第二部分全无访谈素材,相比之下,第三部分则穿插了大量的人物访谈片段,采访对象均为来自科学机构和宗教团体的中坚人士,除了展现基因科技内容,还就视人身体为机器、基因工程、科技进化及机器人等问题进行了反思(见图7)。

3 影音技术特点

在第二部分中,莱克刻意把有关比基尼岛民的纪录片段转化成硬照,并为硬照上色,然后以每秒30格的速度播放,以此在观众和纪录片材料之间营造出一种距离感。这种疏离效果与一般慢镜头不同,它将纪录片素材置于一个新的理解背景,从而将创作意图贯彻于整部作品中。

图7 通过各种资料反思基因工程及机器人等问题

莱克擅长改动声音样本来配合音乐,让演奏者能在一个较长时段特定的音乐节奏中建立动感,以便控制音乐的整体“和音”方向。在第三部分中,在不改变音调和音色的情况下,让访谈声音速度放缓,即所谓的“慢动作声音效果”,这也是整部作品中十分出彩的地方。

在第三部分中,莱克将访谈录像中被访者说话时的某个元音拉长,制造出一种“缈缈余音”的感觉,被访者的言论,即思想内涵也随着拉长的元音而深化了,构成了“和音”的一部分。此举不仅强调了被访者的意念和说话内容,还为作品制造了一种类似电影凝镜效果的画面。

4 文本的引用与贴置

原子弹的生产,令人类意识到自身已变得如此强大,甚至拥有了超乎想象的破坏力,因此,原子弹爆炸的场面使人产生了某种类似宗教意义上的敬畏。莱克在第二部分中引用了《圣经·创世纪》上帝创造人类和伊甸园的故事,他认为人在不同程度上都呈现出《圣经·创世纪》中说到的人类的两面:一方面上帝造人,并赋予其治理大地和生物的职分;另一方面上帝又吩咐人类按照他的教导看守伊甸园。在比基尼岛原子弹爆炸试验中,可以把外来者与岛民的关系看作是违背上帝旨意破坏地球家园的人与守护家园的人相遇。比基尼岛民的处境,堪称古往今来难民重返故乡受困的典型案例。这两类人的关系,或者说人类的两面,体现了一场持续不断的争斗,这场争斗既在个人内心进行,也在国与国之间持续着。

在该剧的第二部分中,《圣经·创世纪》的文本不时插入流动的影像中,并出现反白效果的文字,而作品中其他文字常以标题方式与影像拼凑出现。在这个段落中,作者特意不让观众看到原子弹,而是展现原子弹爆炸后,一些经过着色疏离处理的棕榈树影像,紧接着是比基尼岛上的老人在沙滩上行走,暂时返回岛上的最后影像。通过这种贴置的处理,表达了作者对当今人类处境产生的困惑与反思。

5 影音设计营造的剧场效果

总体来说,《三不思议》是颇为静态的演出,主要以图像为造型手段,但由于有现场演奏和歌唱部分,形成一种从屏幕的虚空伸延到现实空间的演出氛围,并以实际空间反衬了屏幕上的影像。

作为在舞台上演出的影音作品,《三不思议》最主要的剧场动作均在屏幕上,歌唱者的角色像合唱团,主要是配合影像进行演出。比如在第三部分中,大量出现在银幕上的被访者在某程度上已经成了演员,而录像既提供视像行动,也提供了剧场布景,并在放映时加入了舞台设计、服装设计及灯光设计等元素。作者让观众在一个音乐剧场背景下,观察和聆听科学家的言行,这些科学家皆学有专精、性格不同,随着剧情的展开,他们的个性也逐渐显露。科学家用语言组成的旋律,为该剧提供了戏剧性的启示。观众可通过观察他们的表达方式、言谈表情,自行考察这些科学家和宗教人物的性格和意图,从而得出自己的结论。

结语

《三不思议》是一部结合了影像、音乐及语言等不同素材的优秀舞台作品。莱克不仅展示了影像与音乐配合的多种既有效果而又不失其本身特色的可行办法,还为21世纪的剧场音乐、歌剧的发展提供了不少启示。

在这个不同音乐与价值观并存的年代,莱克别具一格的“简约音乐”打破了当代严肃音乐、实验音乐、民族音乐、流行音乐等不同音乐种类的藩篱。透过影像、声音和语言间的互动与空间安排上的巧思,让人们省思所处时代的种种问题,进而思考未来。

21世纪是信息爆炸的年代,地域造成的空间距离逐渐淡化,从而产生“天涯若比邻”超时空感观。藉由信息的多媒体互动方式,逐渐产生了一种新的美学体系,即所谓的交互式美学(Interactive Aesthetics),它建构在不同媒体整合的基础上,可建立个人与不同界面的传达模式。整合的多媒体(跨领域)艺术将开创未来听觉、视觉艺术与设计的重要新方向,带来崭新的美感呈现风格,而多元化、多样化的整合艺术及新的感观概念也将为各类的艺术媒体开创新的纪元。

注释:

[1]陈锦标,梅广钊.音乐剧场与多媒体.现代音乐探索单元15.香港:香港中文大学出版社,2006

[2] Reich, S(1997) Music as a gradual process. In C Swan (Ed), Perceptible processes:Minimalism and the Baroque. New York:Eos Music

(编辑 张 淼)

The Sound and Images Design in Reich’s Documentary Video Opera Three Tales

CHEN Ming-zhi

( Music Engineering dept., Shanghai Conservatory of Music, Shanghai 200031, China )

Sound and images design and its features were introduced in video opera Three Tales, and hybrid effect of images and sound were expressed so as to show its inspiration to modern theatre music development.

video opera; music theatre; interacting aesthetics; multimedia technology

10.3969/j.issn.1674-8239.2011.03.015