难以言说的纯真

敬 齐

难以言说的纯真

敬 齐

以往陶醉在文学家创造的世界里,看里面的红男绿女演出一幕幕惊世骇俗的情感剧,生离死别,刻骨铭心,甚至为此潸然泪下。但我没有想到,有一天,当我看着一位一生追求学术的老人,用平淡的笔法抒写自己一生经历的自传时,也会为其中蕴含的爱恨情仇家国变迁而泪如雨下。那是一种不同于虚幻的真实。

《巨流河》,看书名很难联想到这其实是地名。位于东北大地的辽河,曾经以巨流河之名而存世,是中国七大江河之一,被称为辽宁百姓的“母亲河”。这里也是这本自传的作者齐邦媛的故乡。齐邦媛,台湾大学外文系退休教授。作为台湾文学走向世界的重要推手,齐邦媛多年来不仅引介西方文学到台湾,还编译了众多台湾文学作品,被台湾文坛尊称为“永远的齐老师”。今年已经86岁高龄的齐教授在自己80岁那一年开始动笔写下自己的一生。前后几经波折,历时4年,这本《巨流河》终于问世。

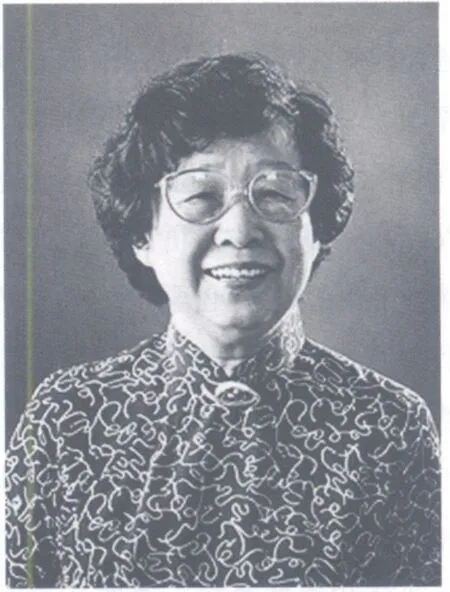

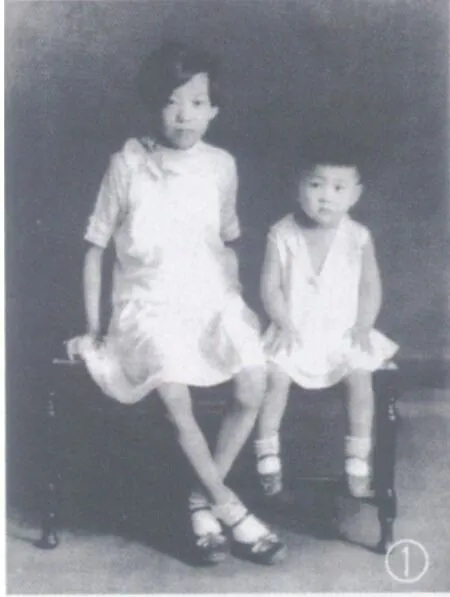

①小学毕业时的齐邦媛(左)

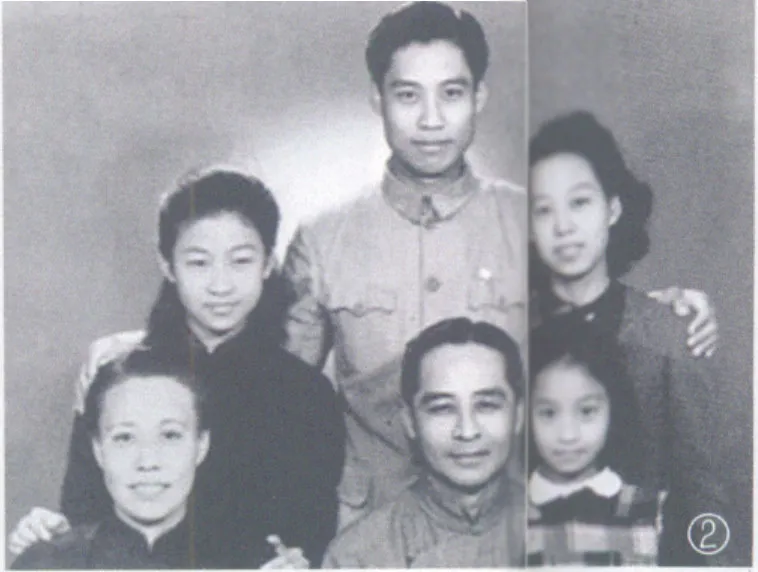

②颠沛流离年代的全家福,后排右一为齐邦媛

1924年,齐邦媛出生于辽河边的辽宁铁岭。父亲齐世英曾经留学德国,以哲学为业,回国后却在郭松龄等志士的感召下,成为一名为国民革命事业而奔波的革命者。而他的一生也都与东北大地紧紧联系在一起,不论是在国民革命时期发展革命志士,还是在抗日期间组织东北地下组织,抵抗日寇,又或是在抗战期间,在西南一隅的重庆沙坪坝重建东北中山中学,培养东北人才,齐世英都时刻以故乡东北而自豪。甚至在他因政见不合寓居台北时仍然心系东北黑土地,每每为东北之命运而放声哭泣。

齐邦媛是在父母的呵护下出生成长的,他人眼中人称“铁汉”的父亲,在齐邦媛看来却是温和坚定,淡如君子,教会她真正懂得人生之意义。“他宁静温和,认真的话,静静地说;认真的事,静静地做……他对我最重要的影响是taste,不光是趣味,还是一个品位,一个人做人的态度。”

张大飞,齐邦媛生命中另一位不可忽视的人物。虽然在他短短的一生中,和齐邦媛最亲密的举动,不过是在那暮色山风里,隘口边的一次回眸和牵手,在校园门口的等待,还有那无数的信件,但那种融于骨血中的真情,是齐邦媛在60多年后仍然能够背诵张大飞遗书的永恒动力。短暂的亲近,长久的别离,在战争面前,那个在乐山背诵英诗的十六七岁的少女,和在空中战斗的飞虎队英雄,有了一种暧昧、脆弱而又极为深刻的联系。爱情,也许是爱情,又或者是一份仅仅基于友情、亲情的难以言喻的情感,让这对在抗日战火纷飞的动乱世界里的小儿女有了自己珍视的一片心灵“港湾”。“在今天来说很难称为恋爱。对我来说,是一种钟情……那种钟情因是一生只有一次。”齐邦媛说。

这段朦胧而略带灰色的感情是齐邦媛一生中最珍视的宝贵财富,以至于她不舍得任何人或事去亵渎这段回忆。《巨流河》一书出版后,曾有众多导演通过多种渠道提出要将这一段经历改编成电影。对此,齐邦媛总是委婉拒绝:“他们一定要把张大飞那个感情写成一个热烈的爱情,因为不这样做电影就不能卖。这样做我受不了。在现实里他是个木讷寡言的人,连人生都没想清楚,二十六岁就死了。他死得那么干净,全心全意的,就是为了报国。我在有生之年,不愿意看到他短促的一生成为一个热闹的电影。……我只怕任何具体化的表现会亵渎了难以言说的、生死投入理想的纯真!”

《巨流河》中还有众多大师身影:呼喊着“中国不亡,有我!”的张伯苓;读华兹华斯长诗落泪,听屋外落叶风卷之声读书的朱光潜;拘谨羞涩,伴着娇妻幼儿为齐邦媛教授但丁《神曲》的田德望;引“爱如一炬之火”的超越尘世之爱来指导学生论文写作的吴宓;还有上世纪80年代,因审看历史教科书,而与齐邦媛结缘的史学大师钱穆。与大师们的接触,不仅是学业上的进步,更是对人生和生命品味的提升。

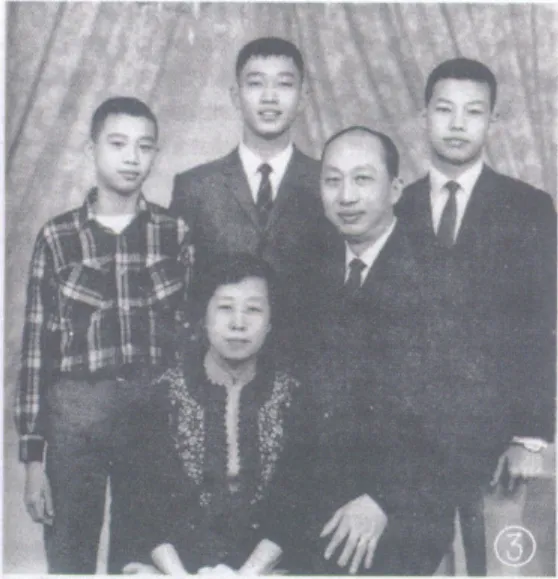

③1969年齐邦媛夫妇与三个儿子

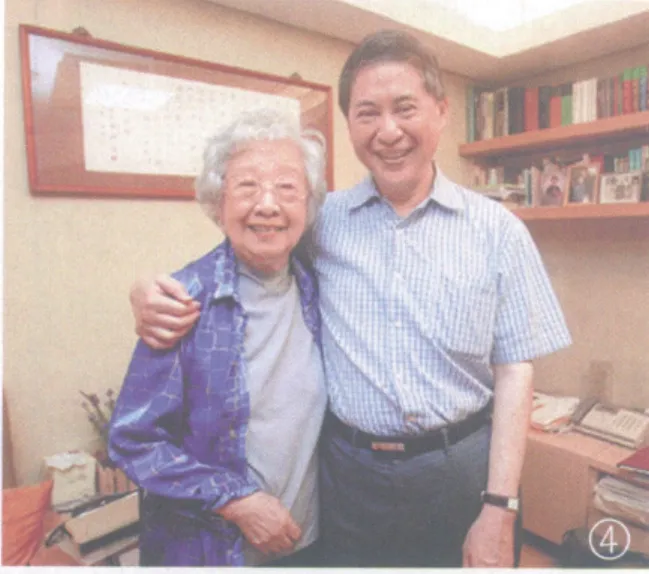

④齐邦媛与白先勇

读这本自传,让人感动的决不仅是简单的人生记录,其中蕴涵的家国情仇、人事漂泊往往更令人动容。齐邦媛其实一早已在《巨流河》一书的自序中开宗明义:“第二次世界大战后,欧洲犹太人写他们悲伤的故事,至今已数百本。日本人因为自己的侵略行为惹来了两枚原子弹,也写个不休……我在那场战争中长大成人,心灵上刻满弹痕。六十年来,何曾为自己生身的故乡和为她奋战的人写过一篇血泪记录?”

齐世英没有被巨流河之役的惨败打垮,张大飞没有因父亲的惨死退缩,东北中山中学的学生们也没有陷于东北沦陷的痛苦而不可自拔,正因如此,才有了南京城军民的英勇抵抗,有了重庆沙坪坝的奋勇向前,有了那齐声高唱“松花江上”的莘莘学子,才有了年轻的飞虎队英雄,和那崇拜英雄的十六七岁的少女。正是因了那些不懈奋斗的英雄个人,现代中国的种种动荡战乱斗争,才会永远被人铭记。

家国变迁中,令人感慨的当然还有那无奈的人事漂泊。国家、民族,乃至个人,因缘际会,也许总因某些变故而在生命的路口做出不同的选择。如果郭松龄巨流河一役没有落败,如果不是年轻无识的张学良接管东北,如果和张大飞有了更深的交往,如果没有落户台湾……人生种种选择充满了难解的谜题。

钱穆先生曾说,忘不了的人和事,才是真生命。在《巨流河》中,齐邦媛以八十高龄,抒写着自己一生的故事,那些人那些事历历在目,就如张大飞那封遗失在战乱中,却永远刻印在心头的遗书,带给人最深的感动。

23岁之前,齐邦媛从东北辗转北平、南京、重庆、武汉、上海,饱经战乱之苦,23岁之后定居台湾,面对的又是另一番人生,结婚生子,追求学术。东北到台湾,海峡的两岸,有如人生的两极。虽然家园沦丧,一生漂泊不定,齐邦媛却在文学中找到了自己的精神家园,她的内心在文学中得到了安顿和栖息。她更以一名文学人的身份,见证了历史。

在台湾岛最南端的鹅銮鼻灯塔左侧,有一泓小小的海湾,名为哑口海。海湾湛蓝,静美。太平洋的风浪到此归于寂静,音灭声消。《巨流河》以巨流河开端,以哑口海结束,埋藏了两代人的悲伤往事。

哥伦比亚大学教授王德威,这样评价《巨流河》:“我以为《巨流河》之所以可读,是因为齐邦媛先生不仅写下一本自传而已。透过个人遭遇,她更触及了现代中国种种不得已的转折:东北与台湾——齐先生的两个故乡——剧烈的嬗变;知识分子的颠沛流离和他们无时或已的忧患意识;还有女性献身学术的挫折和勇气。”

生命、死亡、思念、爱、亲情交织成人生的主题,“如此悲伤,如此愉悦,如此独特”……

齐邦媛

责任编辑 刘墨非