以学生为中心构建课程支撑系统的设计研究

——以中小学《科技活动》课程为例

杨平展,张思,史伟

(湖南师范大学教育科学学院,湖南 长沙 410081)

以学生为中心构建课程支撑系统的设计研究

——以中小学《科技活动》课程为例

杨平展,张思,史伟

(湖南师范大学教育科学学院,湖南 长沙 410081)

注重培养学生创造能力和探索精神的科技活动课程实施的情况很不理想,为切实提高该课程的教学效果,文章以学习理论和意行思学习活动模型为依据,提出课程支撑系统的4个环节,并做详细设计。

以学生为中心;课程支撑系统;教学效果

一、《科技活动》课程支撑系统的设计依据

1.学习理论的启示

20世纪初以来,伴随心理学的发展,形成了三种学习隐喻:学习是刺激反应之间联结的加强,学习是认知结构的重建或重组,学习是意义制定的过程。三种学习隐喻对应三种学习理论(见表1)。

经过多年的应用实践以后,人们发现建构学习理论并不是想象中的那么有力,它只是在实现认知发展目标时有着优势,在实现情感发展目标和简单技能训练目标时,远不如人本主义和行为主义学习理论。[1]鉴于三种学习理论各有特点与适应的知识领域,因而我们并没有偏重于哪一种学习理论,而是从三种学习理论的启示出发构建课程支撑系统。

2.基于意行思学习活动模型的思考

学习是需要意志的、有意图的、积极的、自觉的、建构的实践,该实践包括互动的意图—行动—反思活动(见图1)。[1]

这里呈现了一个意行思循环的学习活动模型:学生由于自身兴趣、认知冲突、生活需要等原因产生行动意图——在意识的支配下,通过感知调节自己的行为——反思行动结果——形成新的意图。他们在与周围环境相互作用的过程中,逐步建构起关于外部世界的知识,从而使自身认知结构得到发展。[4]意行思学习活动模型给我们的启示是:为意图的产生提供丰富的情境,为活动提供情感激励与学习策略支持,为反思学习活动提供支持与帮助,提供拓展资源引导新的意图。

表1 三种学习理论的启示

二、课程支撑系统设计

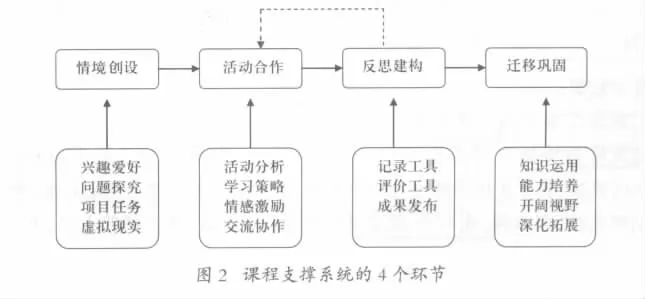

从学习理论获得启示,基于意行思学习活动模型,课程支撑系统主要包括4个环节:情境创设、活动合作、反思建构、迁移巩固。(见图2)

1.情境创设

以心理学、社会学、哲学理论为基础,以技术工具为支撑,通过创建丰富问题的情境,让学生面对生活中的真实问题,将学生生活经验充分调动起来,在原有知识的基础上形成解决问题、完成任务、探索未知领域的愿望。

(1)兴趣爱好。学习兴趣是学生学习的重要动力。通过激发学生的学习兴趣,让学生主动求知、主动探索,学生成为学习活动的发起者、维持者,并主动寻求帮助。如在《形状记忆合金》这一课,通过美国卫星天线自动打开这一现象导入情境,学生对此产生很大的兴趣,从而激发他们沿着这一现象寻求解释。

(2)问题探究。创设真实的故事情境,从情境中引出学生不易回答或者容易回答错误的问题,以问题为中心,引导学生主动寻求答案。如在《哪一个滚得远》这一课,以爸爸滚木头这一真实的故事出发,引出“重的木头滚得远还是轻的木头滚得远”这样一个问题,学生凭经验很难回答出来。从而引导他们带着问题去做实验,在实验中寻求问题的答案。

(3)项目任务。要求学生完成一件作品、解决一个问题、提出一个方案,在任务中锻炼学生分析问题、解决问题的能力,将知识、能力、情感的培养融入活动之中。学生在课程学习完后,会制作“磁悬浮风车”、“小顽童”,能利用废旧材料进行简单的发明创作。

(4)虚拟现实。多媒体技术具有生动、形象、直观,将抽象问题具体化、展示活动过程、创设虚拟环境等优势,能激发学习动机,调动原有知识经验,促进学生和内容的交互。在《池水是上升还是下降》这一课中,通过动画制作技术还原真实情境,在短时间内促进学生对问题的理解。

2.活动合作

在情境创设阶段之后,学生带着疑问、任务、兴趣进行活动。真实世界活动系统非常复杂,这种复杂性对学生技能上的要求,经常超出学生进入问题或项目时的已有储备,这样就需要对他们在活动中的表现和随之出现的意义形成进行支撑。[3]在这个阶段,设置活动分析、学习策略、情感激励、交流协作等四个环节。

(1)活动分析。在活动开始之前,了解学生知识储备、能力储备情况,对活动的认识情况,提示学生活动所需的材料、活动方法。建议学生自己选择同伴、选择材料并设计活动步骤。

(2)学习策略。学习策略即学生以自己为主进行学习;教师的教学策略,这里主要指课程支撑系统提供的支撑策略,主要是支架式策略。为学生建构对知识的理解提供一种概念框架,这种框架中的概念是发展学生对问题的进一步理解所需要的。[4]我们将复杂的活动过程拍摄成完整视频,而提供给学生的是经过剪辑的重难点地方的分段视频,学生在遇到问题的时候,通过视频的引导可以从一个水平过渡到另一个水平。评估表是以问题的形式组织表单,通过问题设计来让学生产生某种感悟,有效启发学生思考,从而增强他们的自主学习能力。评估表可以看做是教师提供给学生的一种支架。[3]

(3)情感激励。以学生为中心的自主学习,学生不能随时和教师进行情感交流,因此在活动进行过程中,需要不断激发和维持学生的学习动机。学习动机主要指学生学习活动的推动力,又称学习动力。[4]在学习目标制定上,每个学生都能参与目标制定,并能适当地调整;在学习内容设计中,增强内容的真实性、趣味性、与学生经验的关联性;在版面设计上,遵循美学原则,提高页面的清晰性、美感;在导航设计上,设计清晰、风格统一的导航栏。

(4)交流协作。协作学习是指学生为达到共同的学习目标,最大程度地扩大个人和他人的习得成果,一起经历学习过程并共同进取的一切相关行为。[8]通过课程支撑系统的交流平台,学生可以和其他同学组成协作小组,共同制定活动方案,解决活动中出现的问题,完成活动项目并展示活动成果。

3.反思建构

当学生在活动中遇到困难之时或者活动完成之后,对活动过程进行反思,有利于将零散的知识系统化,提出改进策略,促进高阶思维能力的发展。在这一环节主要提供记录工具、评价工具及成果发布工具。

(1)记录工具。通过课程支撑系统提供的交互表单,将活动进行中产生的创新性想法、活动中的不足与缺陷以及活动完后形成的知识网络及时记录下来,方便后期对活动进行反思、评价,从而改进活动方案,建构知识网络。

(2)评价工具。与采用纸质试卷、侧重评价学生的学习结果不同,以学生为中心的课程侧重评价学生的学习过程。学生在活动过程中的积极性、参与程度、完成任务情况、自我认可情况成为评价的重点。评价工具主要有以下几种:①量规,依据每一项活动情况设置适当的权值;②概念地图,依据活动中所掌握的知识,自主绘制概念图,并和教师绘制的概念图进行比较,从而构建知识意义;③评估表,设计一些问题,引导学生回答,根据学生回答情况给予适当的提示,将评价过程嵌入活动过程中。

(3)成果发布。通过交流平台,学生可以提交自己的成果,如作品的图片、问题的解决方案、实验结论等。在和其他同学的成果进行比较的过程中,培养学生高级思维能力,发现作品的优点与不足,激发学生思考并进一步改进作品。

4.迁移巩固

迁移巩固阶段包括知识拓展和活动拓展两个部分。知识拓展部分是对活动中知识的系统化梳理,目的是促使学生将零散的知识系统化,建立良好的知识结构,有利于知识的巩固、提取与迁移。活动拓展部分提供知识的运用情境,将新学习的内容运用起来,既能检验知识结构的正误,又能深化拓展。

[1]南国农.教育技术理论研究的新发展[J].电化教育研究,2010,(1):8-10.

[2]戴维.H.乔纳森.学习环境的理论基础[D].上海:华东师范大学,2004.

[3]闫寒冰.学习过程设计——信息技术与课程整合的视角[M].北京:教育科学出版社,2006.

[4]何克抗,郑永柏,谢幼如.教学系统设计[D].北京:北京师范大学,2002.

G423

A

1673-8454(2011)04-0028-03

(编辑:王天鹏)