段六拨低渗透油田合理生产压差优化研究与应用

路永萍,马会彩,张立敏,马敬华,李小园,王学立

(中国石油大港油田公司第三采油厂,河北沧县061035)

段六拨低渗透油田合理生产压差优化研究与应用

路永萍,马会彩,张立敏,马敬华,李小园,王学立

(中国石油大港油田公司第三采油厂,河北沧县061035)

针对中含水低渗油藏含水上升快、层间差异大、部分低渗透储层难以动用的开发矛盾,以段六拨油田为例,通过应用Logistic旋回数学模型、模拟流入动态曲线方程,对低渗透油藏进行合理生产压差以及合理注采比评估,提出优化注水,调整油井开发思路,即在油藏合理注采比前提下,通过合理优化采油端生产压差,启动相对低渗透的弱动用储层,有效提高油层动用程度。在段六拨油田应用该技术实施14口,日产油增加27.61 t,含水下降3.3%,累计增油6 507 t。

段六拨油田;Logistic旋回数学模型;合理生产压差

1 油田基本情况

段六拨油田位于黄骅坳陷孔店构造带与乌马营构造带之间,为一由断层夹持的东西向断块,主要含油层位为古近系沙河街组沙三段、孔店组孔一段枣0和枣Ⅱ、Ⅲ油组,油藏埋藏较深(2 900~3 500 m),含油面积6.5 km2,地质储量1 017×104t,可采储量278×104t,储层平均孔隙度为15.9%,渗透率31.3×10-3μm2,为中丰度低渗透油藏,原始地层压力35.14 M Pa,饱和压力12.57 M Pa。

段六拨油田的相渗曲线有以下几个特点:油水两相渗流带相对较窄,为33%;两相等渗点的含水饱和度为67%,亲水性较强;随含水饱和度升高,油相渗透率大幅度下降,水相渗透率却不上升。根据相渗曲线反映的段六拨油田渗流特征和油藏开发规律,无因次产液指数曲线在低含水(小于20%)期下降很快,中、高含水期(20%~60%)呈较缓的上升趋势,进入特高含水期后上翘明显[1]。因此,中、低含水期靠提高排液量来增加产量是困难的,必须通过相应的技术手段控制含水上升幅度,保持含水稳定,从而确保段六拨油田进入中、低含水期在产液量变化不大的情况下,保证产量的基本稳定。

2 基本思路和理论依据

在油藏合理注采比和地层能量保持良好的前提下,以采油井生产方式的调整为核心,通过在采油端合理优化生产压差的开发方式,启动相对低渗透的弱动用储层,达到启动新层、降低含水、改善水驱开发效果的目的。此种开发思路主要是针对中含水低渗油藏层间差异大、含水上升快而造成的部分低渗透储层难以动用的开发矛盾,通过进行合理驱动压力梯度、Logistic旋回数学模型注采比评估以及适宜生产压差优选,通过增大注水和生产压差,启动部分低渗的弱动用层,达到降低油藏综合含水、提高原油产量目的,从而为中含水期低渗透油藏高效开发提供一种技术手段[2]。

3 生产及注水参数优化

3.1 合理驱动压力梯度优化

以天然岩心进行室内驱替实验[3],实验温度为25℃,实验流体采用抽真空煤油,用氮气将煤油推人岩心,通过调节氮气瓶出口压力来控制岩心两端的驱替压差。实验基本原理是利用“压差-流量”关系,通过改变岩心两端压差并测量流体通过岩心的流速来求得“压差-流量”关系曲线,从而利用曲线斜率在压差坐标轴上的截距来求取岩心的启动压力梯度,建立启动压力梯度的理论图版;岩心渗透率越小,对应启动压力梯度值就越大,当岩心渗透率降低到一定值后,随着渗透率降低,启动压力梯度急剧上升。可见对于低渗透油田,地层平均渗透率对启动压力梯度的大小影响非常显著。通过图版理论计算合理驱动压力梯度为0.011 5 M Pa/cm。

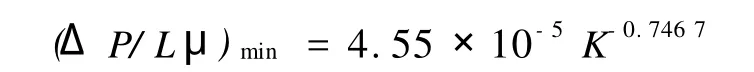

渗流速度与压力梯度分为非线性段和拟线性段两部分,单位粘度最小启动压力梯度与渗透率的关系为[4]:

单位粘度临界驱替压力梯度与渗透率的关系为:

式中:△P/L——压力梯度,M Pa·cm-1;μ——流体粘度 ,m Pa·s;K——渗透率 ,10-3μm2。

某种流体在一定物性储集层中渗流时,随着压力梯度的增大,会出现3种不同的渗流状态:当驱替压力梯度小于最小启动驱替压力梯度时,流体不流动;当驱替压力梯度大于临界驱替压力梯度时,流体处于易流状态;当驱替压力梯度介于二者之间时,流体处于低速高阻不易流状态[5]。段六拨油田渗透率31.3×10-3μm2,通过单位粘度最小启动压力梯度与渗透率和单位粘度临界驱替压力梯度与渗透率关系公式,计算临界驱动压力梯度为0.011 8 M Pa/cm,根据实验和理论计算出相应的技术井距为135 m。通过近几年的加密调整,段六拨油田实际井距为131 m,达到了临界驱动压力梯度要求。

3.2 合理生产压差优选

为了弥补低渗透油藏天然能量的不足,通常采用注水、注气等手段来提高低渗透油藏的采收率。但在这些措施的实施过程中,既要保持地层压力不能急剧降低,又要保持一定的生产压差以获得最高的产油量,因此,低渗透油藏合理生产压差的选择对生产具有深远的指导意义。

在井底流动压力大于饱和压力的条件下,随着井底流动压力的降低,油井产油量成正比例增加;当井底流动压力低于饱和压力以后,由于井底附近油层中原油脱气,使油相渗透率降低,随着流动压力的降低,产量增长速度将会减慢[6]。

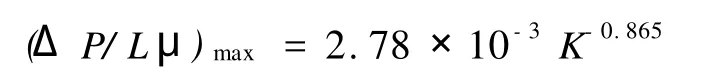

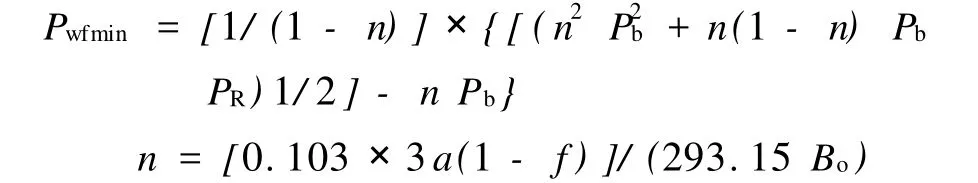

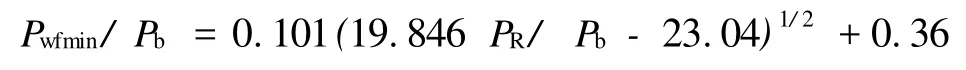

前人推导了三相流流入动态曲线方程,并且给出了油井最低允许流动压力与饱和压力和地层压力之间的定量关系式[7],即:

式中:Pwfmin——油井最低允许流动压力,M Pa;Pb——饱和压力 ,M Pa;PR——地层压力 ,M Pa。α——原油溶解系数,m3/(m3·M Pa);f——油井含水率,小数;Bo——原油体积系数 ,无因次;T——油层温度,K。

通过配线方法,可以确定油井最低允许流动压力的经验公式:

以段六拨低渗透油田为例,按上式计算油井最低允许流动压力为12.76 M Pa。

3.3 合理注采比评估

应用Logistic旋回数学模型[7]对水驱砂岩油藏不同含水期合理注采比进行分析与研究,而注采比和注水量主要由产液量和油藏注采平衡状况确定。通过对大港南部油田各类型水驱油藏开发状况和对开采历史的详细分析与论证,以Logistic旋回为依据,建立不同类型油田(区块)的综合含水与累计耗水量、综合含水与累计水油比的数学模型,从而求出油田(区块)在不同含水时期,一定产油量指标下的合理注水量及合理注采比。

Logistic旋回数学模型为:

式中:X——体系;t——体系的发展时间或过程;D——生命过程的经验常数;A,B——拟合系数。

应用累计耗水量和累计水油比作为评价油田开发经济效果的重要指标,通过建立综合含水与累计耗水量、综合含水与累计水油比的数学模型,从而求出油田(区块)在不同含水时期,一定产油量指标所需合理注水量的定量关系式以及合理注采,即:

式中 :A1,B1,A2,B2——分别为综合含水与累计耗水量、综合含水与累计水油比关系曲线的拟合系数;f——油田(区块)综合含水。

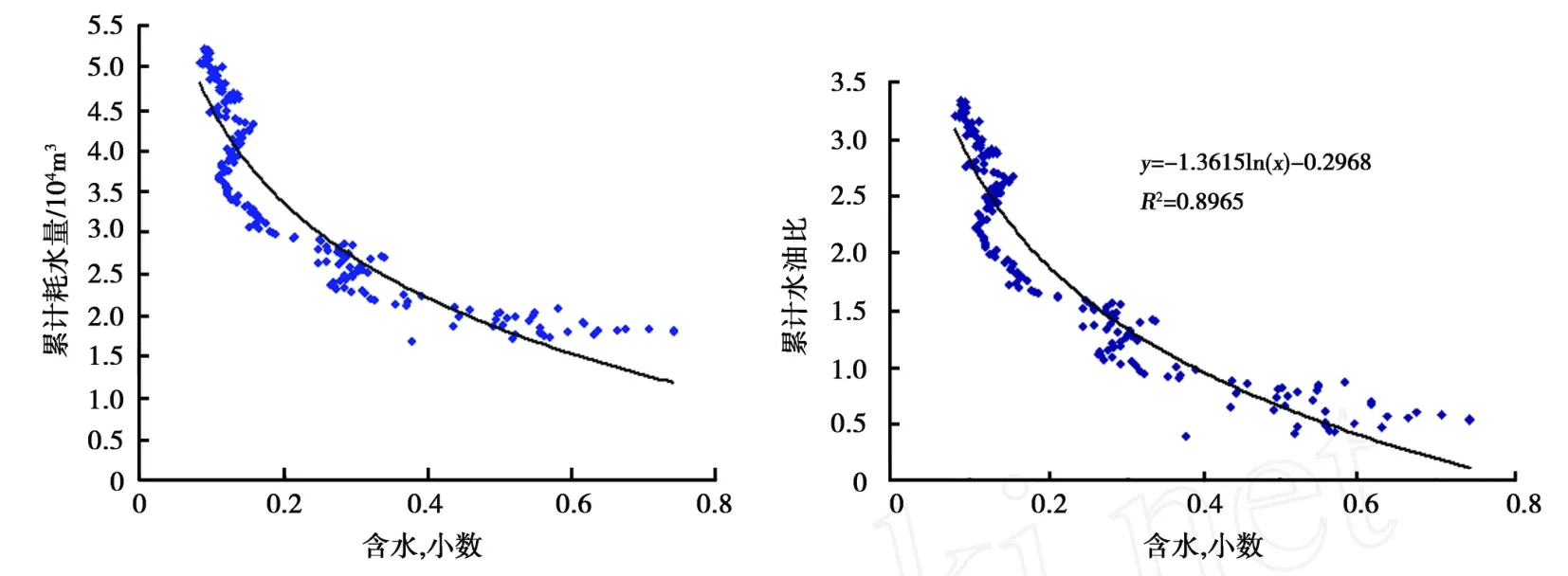

分别建立段六拨油田综合含水与累计耗水量、综合含水与累计水油比关系曲线(见图1),求出拟合系数A1=0.400 6,B1=0.600 4;A2=0.218,B2=0.734 5,代入上式即可计算出当含水达到80%时的合理注采比为1.6。

4 实际应用及效果

针对段六拨油田储层和渗流特征,采取了优化注水、调整油井的开发方式,即对油藏优化合理注采比的前提下,通过油井提高排液量、降低井底压力、增大生产压差来实现新层动用,保证产量的稳升。

图1 段六拨油田与累计耗水量、累计水油比与综合含水关系曲线

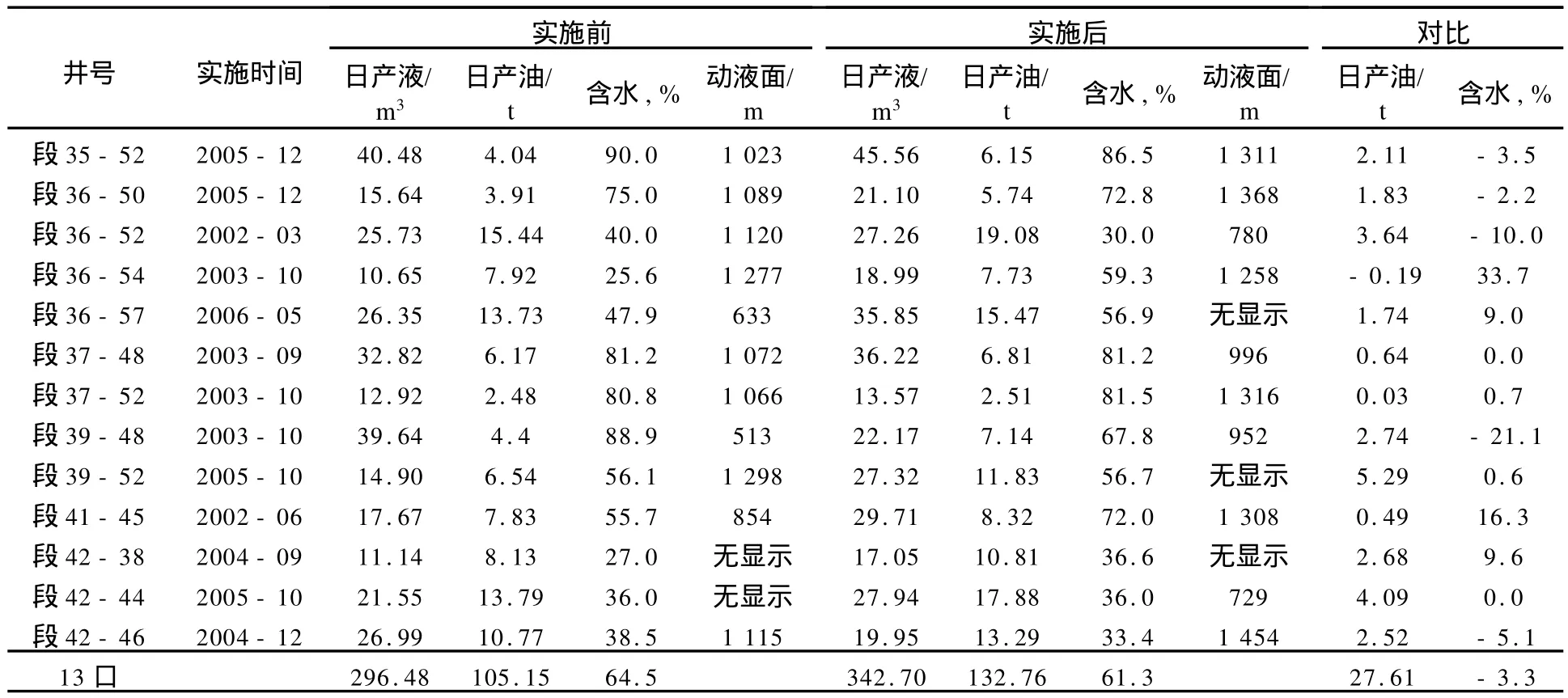

具体做法是保持1.6的注采比,泵升级,加深泵挂深度,提高生产压差。段六拨低渗透油藏开发需要大压差,在实际应用中除了通过保持油层压力外,还将泵的下入深度由调整前的1600m加深到1 830 m,最深的下到2 474 m,使生产压差提高了3~4 M Pa。从2002年到2007年共实施13口,日产液从296.48 m3上升到342.7 m3,日产油从105.15 t上升到132.76 t,含水从64.5%降低到61.3%,累计增油6 507 t;油层动用程度从63.06%上升到65.59%。如段42-46井于2004年12月进行泵升级(由44 mm到57.15 mm),实施后该井含水从38.5%降低到33.4%,日产油从10.77 t上升到13.29 t,流压由17.05 M Pa降低到13.73 M Pa,增加生产压差3.32 M Pa。同时在注水端增加注水速度(段41-45日注从55 m3提高到100 m3),取得了一定效果(表1)。

表1 段六拨油田优化注水、调整油井开发方式效果对比

5 结论

(1)确定好合理生产压差以及合理注采比是实施优化注水、调整油井开发方式的前提。

(2)低渗透油藏增压差启动低渗油层,流动压力应在理论最小极限流压附近,太高低渗层难以动用,而太低降低到饱和压力范围更不利于流体特别是原油流动。

(3)改变生产方式,降低流压增大生产压差,才能保证油层动用状况改善,否则不利于油井开采情况的改变。

(4)优化注水、调整油井开发方式还与油井本身的层间非均质程度、周围注水井受益的方向数量以及不同平面注水方向的水淹级别相关。因此,还需要做更加深入、细致的研究,以进一步完善该种开发方式。

[1] 王国民,高江取,胡心玲,等.强化排液研究及矿场应用[J].特种油气藏,2004,11(4):25-27.

[2] 王俊魁,王春瑞,方亮.采油井合理井底压力界限的确定方法[J].大庆石油地质与开发,1999,18(5):46-49.

[3] 杨延民.水驱油田不同含水时期合理注水量计算方法[J].石油勘探与开发,1998,25(3):56-58.

[4] 张家良.段六拨油田低渗透砂岩油藏高效开发模式[J].石油勘探与开发,2002,29(4):46-48.

[5] 朱义吾.马岭层状低渗透砂岩油藏[M].北京:石油工业出版社,1997:95-106.

[6] 王瑞平,时佃海,李相远,等.低渗透砂岩油藏开发主要矛盾机理及合理井距分析[J].石油勘探与开发,2003,30(1):87-89.

[7] 朱文娟,喻高明,严维峰,等.油田经济极限井网密度的确定[J].断块油气田,2008,15(4):66-67.

TE348

A

1673-8217(2011)05-0050-03

2011-03-04;改回日期:2011-05-17

路永萍,工程师,1968年生,1989年毕业于大港石油学校,2007年毕业于中国石油大学采油工程专业,现从事油田开发工作。

编辑:彭 刚