马岭油田中一区延10储层分类及剩余油分布规律研究

石鲁豫,孙 卫,刘军锋

(1.西北大学大陆动力学国家重点实验室,陕西西安710069;2.中国石油长庆油田分公司第二采油厂)

马岭油田中一区延10储层分类及剩余油分布规律研究

石鲁豫1,孙 卫1,刘军锋2

(1.西北大学大陆动力学国家重点实验室,陕西西安710069;2.中国石油长庆油田分公司第二采油厂)

马岭油田中一区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡构造单元的南西部,经过30多年的滚动勘探开发,目前已进入快速递减期,剩余油分布更加零散、复杂。基于现有的地质资料和低渗油田储层的实际情况,选择了小层砂体平均厚度、孔隙度值、渗透率值以及含油饱和度值四个参数对研究区延10储层进行了储层分类评价,将研究区储层分为一、二、三类。通过对中一区生产井生产动态资料的分析,结合油田开发至今历年来地层压力的变化情况,确定了剩余油的分布范围,总结出了剩余油的分布特征,为油田开发后期剩余油开采提供重要依据。

马岭油田;中一区;延10储层;储层分类;剩余油分布;地层压力

鄂尔多斯盆地可以划分为六个一级构造单元[1],马岭油田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡构造单元的南西部,由差异压实作用形成于一个向西倾斜的平缓鼻状隆起带上[2]。中一区位于马岭鼻褶带的中部,是一个近东西向的鼻状构造,具有东高西低,北陡南缓,构造平缓的特点,沉积相属于辫状河相,发育心滩和河道沉积微相[3]。

1 储层特征

1.1 砂体分布特征

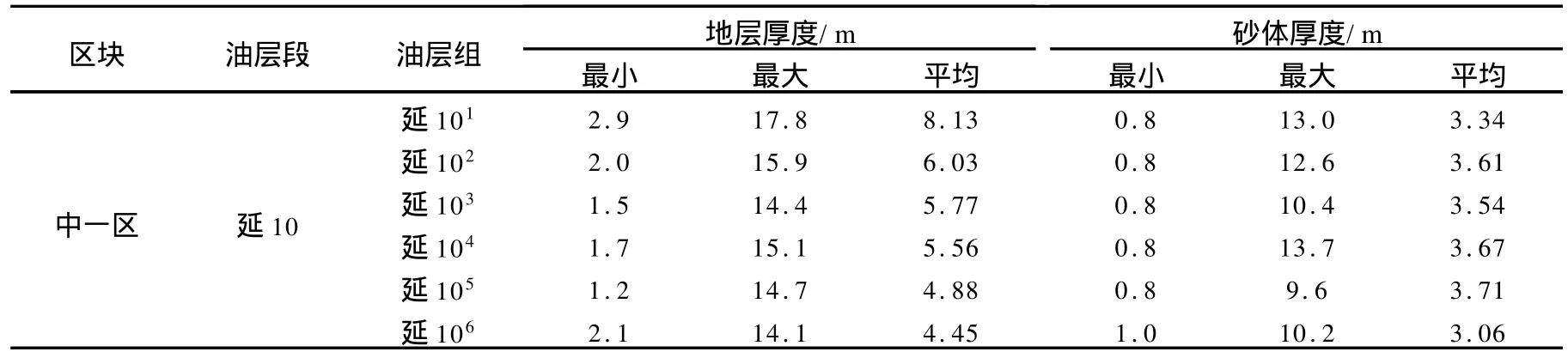

在岩心观察描述的基础上,结合测井资料对研究区345口井进行了详细的地层对比与划分,分别统计了延10各小层地层及砂体的相关参数,统计结果见表1。

表1 研究区延10、延9层段小层划分方案

1.2 物性特征

马岭油田中一区延10储层物性分析资料表明,孔隙度一般在1.45%~27.75%,平均18.40%,渗透率分布范围在(0.10~206.86)×10-3μm2,平均14.79×10-3μm2,属低孔低渗储层。

1.3 储层孔隙结构特征

从研究区延10油层岩石铸体薄片观察与数据统计,结合扫描电镜观察,中一区孔隙类型中以粒间孔为主,相对含量在60%以上,喉道半径0.7~4.6 μm,分选系数2.0~2.5,表现为类型多,非均质性强,对数正态概率孔喉分布曲线呈三段型,其中,大孔喉含量约占40%,中等孔喉和小孔喉含量各占30%,非均质系(大孔喉半径与平均孔喉半径之比)2.0~2.4,退出效率22%~55%,平均33.3%。砂岩储层喉道类型以片状喉道为主,其次为缩颈型喉道和弯片状喉道,管束状喉道相对较少,而孔隙缩小型喉道不多见。

2 储层分类评价

2.1 储层聚类分析的参数选择

储层分类评价的方法很多,其总的趋势是从定性到定量,从宏观到微观[4-7]。为了深入系统分析储集岩的储集性,在参考前人对该区的分类资料基础上[8-9],对研究区延10各小层进行了分类评价。基于低渗油田储层的实际情况及研究区目前已有资料,选择以下参数进行分类评价:A:小层砂体平均厚度;B:小层砂体孔隙度值;C:小层砂体渗透率值;D:小层砂体含油饱和度值。

从以上四个参数所占权分析来看,参数A是影响储层规模的重要值,而B、C、D三项值均由单砂体在平面上不同井点位置的孔、渗、饱值与其厚度加权平均而求得,均是反映研究区储层物性特征的重要参数。

2.2 储层分类

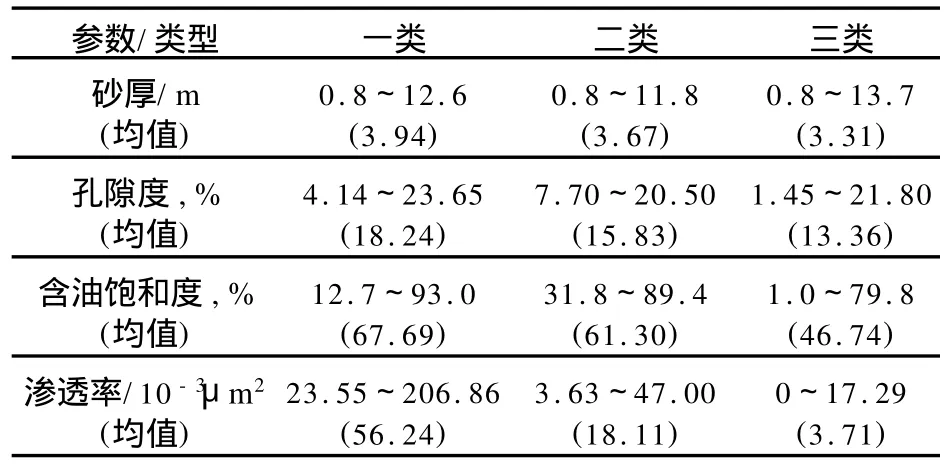

通过对中一区延10储层详细、系统的描述,并对其总体特征得出认识之后,进一步按不同单元进行综合评价分类,明确它们的相对差异,从而在开发过程中加以区分对待(见表2)。

表2 中一区储层分类标准

一类储层(好):一类储层的物性最好,其镜下岩石特征通常表现为各种孔隙发育,连通性好,主要发育心滩、辫状河道微相带中,同时具有最好的渗流能力和储集能力,渗透率为(23.55~206.86)×10-3μm2,平均渗透率为56.24×10-3μm2;孔隙度为4.14%~23.65%,平均孔隙度为18.24%;砂体厚度(0.8~12.6)m,平均砂体厚度为3.94 m;含油饱和度12.7%~93.0%,平均含油饱和度67.69%。

二类储层(中等):二类储层物性较好,其镜下岩石特征通常表现为各种孔隙较发育,连通性较好,主要发育辫状河道微相带中,同时具有良好的渗流能力和储集能力,渗透率为(3.63~47.0)×10-3μm2,平均渗透率为18.11×10-3μm2;孔隙度为7.70%~20.5%,平均孔隙度为15.83%;砂体厚度为0.8~11.8 m,平均砂体厚度为3.67 m;含油饱和度为31.8~89.4,平均含油饱和度为61.30%。

三类储层(差):三类储层物性差,其镜下岩石特征通常表现为各种孔隙发育较差,连通性较差,主要发育河漫滩微相带中,同时储层的渗流能力和储集能力较差,渗透率为(0~17.29)×10-3μm2,平均渗透率3.71×10-3μm2;孔隙度 451.%~21.8%,平均孔隙度为13.36%;砂体厚度为08~13.7 m,平均砂体厚度为3.31 m;含油饱和度1.0~79.8%,平均含油饱和度为46.74%。

2.3 不同类型储层特征分析

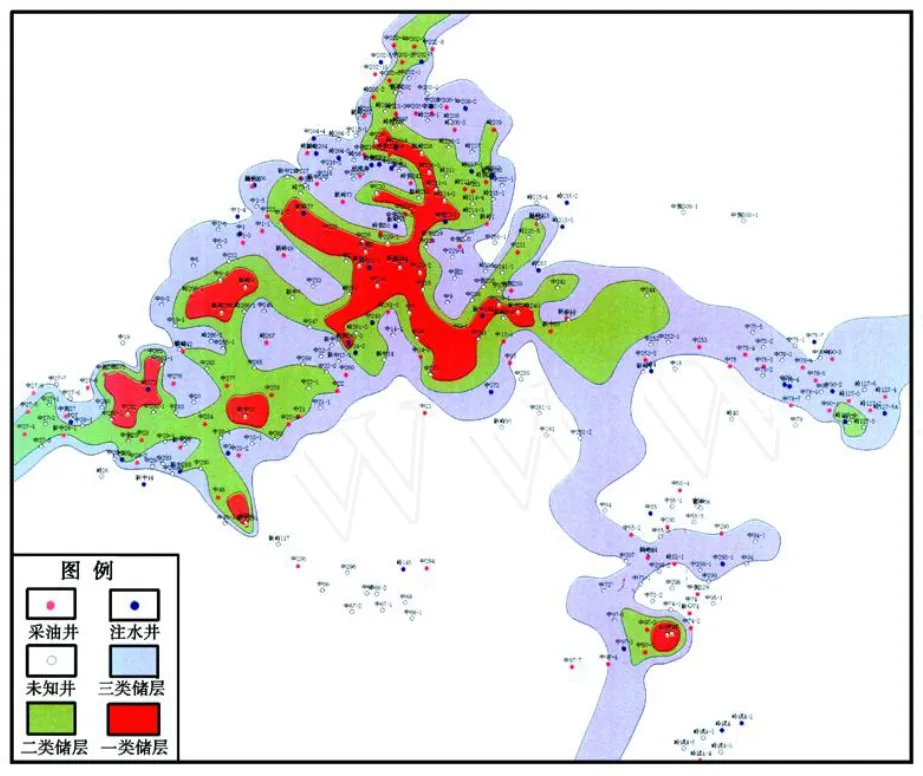

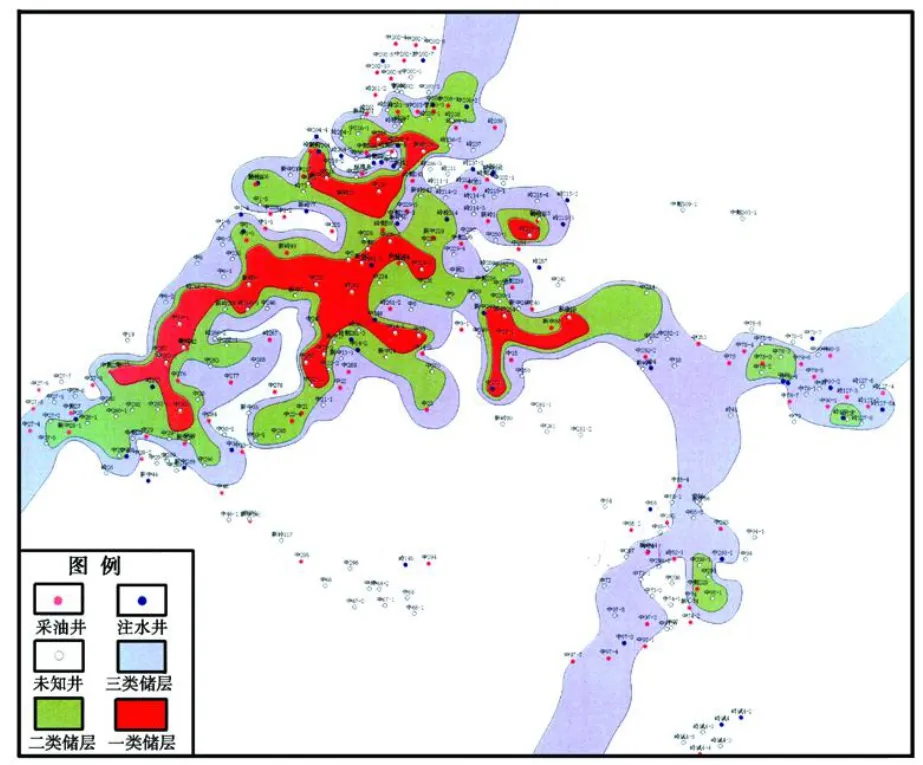

在平面上,各类储层分布与厚度、孔隙度、渗透率和含油饱和度参数等值线图吻合较好,一类储层分布在砂体厚度大,孔隙度和渗透率高的、含油饱和度高,物性最好的位置,在平面图上呈零星的不连续的片状;二类储层分布在砂体厚度较大,孔隙度和渗透率和含油饱和度较高的、物性好的区域,平面上分布面积较大,连片程度较好;三类储层分布在砂体的边部,其砂体厚度小,孔隙度、渗透率和含油饱和度低、物性差,呈连片的带状。

将中一区延10油组储层分类结果,进行了汇总(表3),同时也绘制了各小层的储层分类平面图(图1、图 2)。

一类储层(好):一类储层物性最好,但不是很发育。在该区延10油层组中,一类储层在 Y101小层发育最多,所占百分比为28.35%;其次是在 Y102小层中,所占百分比为25.34%;在 Y104、Y106小层中分布最少,所占百分比低于15.0%。

二类储层(中等):二类储层物性较好。在该区延10油层组中,Y102小层该类储层最发育,所占百分比达到39.04%;;Y103、Y105小层次之,所占百分比为38.98%和38.24%;Y106小层最少,所占百分比为19.05%。

三类储层(差):三类储层物性差。在延10油层组中,Y106小层中该类储层分布最多,所占百分比达到66.67%;Y1046小层次之,为50.57%;Y102分布最少,所占百分比为35.62%。

3 剩余油分布规律

3.1 不同类型储层动态特征

沉积微相展布控制着砂体的展布,砂体的平面展布又决定着孔、渗参数的平面差异[10-11],因此不同类型储层具有不同的物性特征,含油性也就不同。在实际生产中,生产井位于不同类型储层时,它的初始产油量差异就较大。生产井位于物性好的储层时,它的初始产油量就相对高一些,产油量与产液量的比值也就大,反之亦然。

图1 中一区延102储层分类平面分布

图2 中一区延103储层分类平面分布

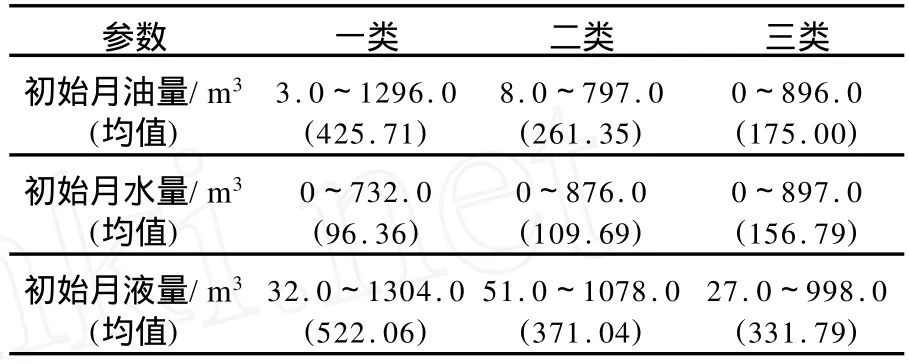

通过对中一区146口生产井生产动态资料分析,可以得出各类储层的初始月产油量、初始月产液量均依次随物性变差而降低,而各类储层的初始月产水量却依次随物性变差而增加,见表4。

3.2 地层压力恢复与油水的重新聚集、剩余油分布的关系

在油层初始产量与沉积相带和储层物性关系分析的基础上,又对中一区生产开发过程中历年的地层压力进行了统计,并绘制出了地层压力变化规律曲线,如图3所示。

表4 中一区不同类型储层初始产量

图3 中一区注水开发地层压力变化情况

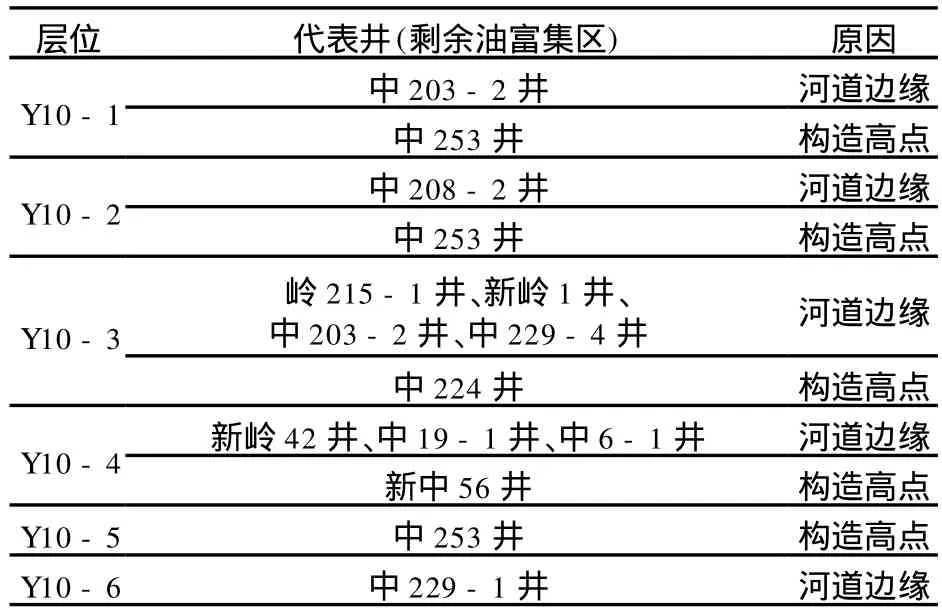

从图3中可以看出,中一区在1980年至2001年期间由于注采系统不够完善,地层压力总体上呈持续下降趋势,使得地层中大孔隙中的油驱替出去,压降较大,甚至发生了水淹。2000年以后随着转注井数量的增多,注采井网逐渐趋于完善,地层压力得到了明显的补充。由于地层压力的逐渐回复,油水关系发生转换,使得亲水岩石小孔隙中剩余的油被不断驱出;同时,对于位于构造高点及河道边缘的油井起到了推动油气进一步聚集的作用,其单井产量相对以前有明显提高。

3.3 水淹特征及剩余油分布规律

不同类型储层平面分布的差异是造成注入水前缘不均匀推进的主要原因[12-13]。注入水总是首先沿油层厚度大、渗透率高的部位突进,处于这种部位的采油井总是先见效、先见水、先水淹。而其周围采油井长期处于受效差或不受效、低产状态,影响油田开发效果的改善。

通过对含水中期(2000年以后)研究区所有生产井的生产状况进行分析发现,位于构造相对低点的一类或是二类储层是渗流能力和储集能力最强的部位,这些部位沉积的砂体一般厚度较大,分选较好,因此它的孔渗值较高,采出程度相对就高,在水驱油的过程中,注入水首先在此形成通道,很容易发生水淹,目前已绝大多数水淹。本次研究对水淹区进行了分级,通过对研究区内所有井含水饱和度的统计,认为含水饱和度大于80%表示已经水淹,Sw>90%为高水淹,80% 图4 中一区 Y102小层储层分类与构造关系 在图4中,蓝色线为目前已经水淹区域边界线,红色线为构造线。经分析发现,水淹方向为沿河道中心方向及构造相对较低部位。可开采剩余油主要分布在未发生水淹的河道边部及构造高点(如中208-2井、中253井)。同时又对其它小层不同类型储层的生产状况进行了分析发现,剩余油主要分布在构造高点或是河道的边部位置,是研究区下一步挖潜,提高总体采出程度的目标区,见表5。 (1)马岭油田中一区延10储层属于低孔,低渗储层。孔隙类型以粒间孔为主,砂岩储层喉道类型以片状喉道为主,其次为缩颈型喉道和弯片状喉道, 表5 中一区不同小层剩余油分布情况 管束状喉道相对较少,而孔隙缩小型喉道不多见。 (2)选取小层砂体平均厚度、小层砂体孔隙度值、小层砂体渗透率值、小层砂体含油饱和度值对研究区进行分类。将研究区内储层分为三类,一类储层物性最好,但不是很发育,占22.89%。研究区以二、三类储层为主,二类储层物性较好,占35.83%,三类储层物性最差,但分布范围最广,占41.28%。 (3)通过对地层压力的研究以及水淹范围的确定,发现可开采剩余油主要分布在未发生水淹区域的河道边部及构造高点,是研究区下一步挖潜,提高总体采出程度的目标区。 [1] 杨俊杰.鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M].北京:石油工业出版社,2002:60-85. [2] 段毅,吴保祥,郑朝阳,等.鄂尔多斯盆地马岭油田延9油层组油气运移研究[J].沉积学报,2008,26(4):349-354. [3] 王春宇,张志国,李兆明,等.鄂尔多斯盆地马岭油田高分辨率层序地层分析及沉积体系研究[J].地质力学学报,2007,13(1):70-77. [4] 谢庆邦,贺静.陕甘宁盆地南部上三叠统延长组低渗砂岩储层评价[C]//中国油气储层研究论文集.北京:石油工业出版社,1993:313-332. [5] 张建龙,刁国新,胡茹文,等.南阳黑龙庙地区低孔低渗储层分类标准研究[J].石油地质与工程,2009,23(1):22-23. [6] 曾文冲.油气藏储集层测井评价技术[M].北京:石油工业出版社,1991:67-70. [7] 高志军,李浪,吴庭.聚类分析在砂岩储层评价中的应用-以王集油田东区为例[J].石油地质与工程,2009,23(5):64-68. [8] 韩永林.陇东地区侏罗系沉积相与油藏富集规律研究[D].西安:西北大学,2009. [9] 王觉民,康有新.陕甘宁盆地南部侏罗系储层特征及控制因素[J].西安石油学院学报,1998,13(2):17-21. [10] 尹太举,张昌民,张尚峰,等.基于流动单元的储层评价及剩余油预测[J].中国科学D辑:地球科学,2008,38(增刊 Ⅱ):110-116. [11] 罗静兰,张晓莉,张云翔,等.成岩作用对河流-三角洲相砂岩储层物性演化的影响[J].沉积学报,2001,19(4):541-547. [12] 孙卫,王洪建,吴诗平,等.三间房组油藏沉积微相及其对注水开发效果影响研究[J].沉积学报,1999,(3):443-448. [13] 孙卫,曲志浩,刘林玉,等.三间房组油藏沉积旋回及对注水开发的影响[J].西北大学学报(自然科学版),1998,(4):321-324. Zhong Iarea Yan 10 reservoir in Maling oilfield is located in the south west of Yishan slope tectonic unit of Ordos basin.After 30 years p rogressive exploration and development,it has entered rapid decreasing period.Residualoil distributed scattered and comp lex.Based on the existing geological data and the real situation of low permeable oilfield,four parameters as substrata avarage thickness,po rosity,permeability and oil saturation have been selected to evaluate the reservoir classification of Yan 10 reservoir,the study reservoir is divided into one,two and three kinds.According to Zhong I area p roduction well dynamic data analysis,combined with the change of stratum p ressure during the oilfield development,the residualoil distribution is determined,the distribution characteristics of the residual oil is summarized,w hich p rovided impo rtant basis fo r residual oil exp loitation in oil field later development. 53 Research on Zhong Iarea Yan 10 reservoir classification and residual oil distribution law in Maling oilfield Shi Luyu et al(State Key Labo rato ry of Continental Dynamics/Geology Department,Northwest University,Xi‘an,Shaanxi 710069) Maling oilfield;Zhong Iarea;Yan 10 reservoir;reservoir classification;residual oil distribution;stratum p ressure TE313.1 A 1673-8217(2011)05-0053-05 2011-04-23;改回日期:2011-07-11 石鲁豫,1986年生,在读硕士研究生,矿物学、岩石学、矿床学专业,主要从事油气田地质与开发研究工作。 编辑:彭 刚

4 结论

——以吉木萨尔芦草沟组为例