基于知识基础、创新网络与交互式学习的区域创新研究综述

薛 捷,张振刚

(1.华南师范大学公共管理学院,广东 广州 510006;2.华南理工大学工商管理学院,广东 广州 510641)

基于知识基础、创新网络与交互式学习的区域创新研究综述

薛 捷1,张振刚2

(1.华南师范大学公共管理学院,广东 广州 510006;2.华南理工大学工商管理学院,广东 广州 510641)

区域创新已成为理论界和产业界以及政策制定者关注和研究的焦点。近年来,在这一领域中基于不同的研究视角也出现了大量的研究成果,为进一步深入研究提供了很多有价值的参考。本研究基于区域中的知识基础、创新网络和交互式学习对区域创新的现有成果进行了脉络梳理,并结合一个成熟的创新区域的案例分析来阐释区域创新中这三者之间的关系,最后提出了未来的研究方向,以期为其他学者和政策制定者在区域创新方面的相关研究提供一些有益的启发。

区域创新;知识基础;创新网络;交互式学习

知识作为一种区域资产在区域创新研究中得到了广泛的探讨,越来越多的经验研究也表明学习过程和知识转移具有高度的地方化特征。在创新过程中依赖于分布式知识基础的知识流已经越来越多地取代了企业内部的知识基础,企业基于不同的知识基础和创新网络所开展的交互式学习(Interactive Learning)也呈现出不同的特点。对于区域内的产业来说,不同的产业发展需要基于不同的知识基础,构建区域创新网络也有着不同的逻辑,相应的区域内交互式学习的发生也就有着不同的特点,为此,知识基础、创新网络和交互式学习就成为区域创新研究的前沿热点,并产生了大量的相关研究文献。以这三者之间的递进关系作为切入点对区域创新领域的研究进行脉络梳理,基于“知识-网络-学习-创新”的区域创新研究思路,有助于系统深入地认识和理解区域创新现象,并基于知识基础、创新网络和交互式学习的观点来分析产业集群、专业镇、科技园区等区域创新问题,同时也有利于相关学者和政策制定者对于区域创新问题进行更深入的探索,提出更具针对性的促进区域创新的对策。

1 区域创新的知识基础

1.1 知识基础的分布性

近年来,创新过程变得越来越复杂,存在大量的能为组织和企业所用的知识来源和输入,要素 (个人、企业和其他组织)之间的相互依赖也越来越强。Gibbons等学者认为知识生产开始呈现出一种新的模式:模式2,这一模式与模式1同时存在[1]。模式1与传统的科学技术学科结构一致,即知识生产是高度制度化的;模式2是一种分布式的(Distributed)知识生产系统,具有动态和融合的特点。他们认为知识生产的过程和特点为:①知识的生产多是在应用的过程中,而问题也多是跨学科的;②知识生产越来越多地以非等级的、异质的而且本质上随时间而变的组织形式进行;③在这个过程中包含很多要素,如企业、大学、研究院所、智囊团和咨询机构等。

Asheim和Coenen也认为企业的知识基础正在由内部基础向分布式的企业价值系统或者依托于产品价值链的知识基础转变[2]。在一个分布式的知识基础中,很多的知识以合成到机器和设备中的形式(物化的知识),或者以中间投入品(元器件和原料)的形式进入生产过程。更为重要的是,以分布式为特点的知识基础中的知识流,已经越来越多地取代企业内部的知识基础中的知识流。分布式知识基础中的知识流可以在研发强度各不相同的产业之间发生,如食品和软饮料生产企业在生产功能性食品时可通过与生物科技企业合作,从而获得所需的新知识。这不光缩短了高技术产业和低技术产业之间的差距,同时也证明对于很多产业来说相关的知识基础并不一定是产业内在的,而是分布在一系列不同的技术、主体要素和产业之中[4]。

1.2 知识基础的类别

通过对于来自瑞典、丹麦和挪威的13个北欧区域进行深入研究,Asheim、Gertler、Asheim、Coenen认为在区域中,企业和产业的创新过程特别地依赖于他们各自特定的知识基础[2-4]。企业与不同的知识供应者发生作用可以获得不同类型的知识,他们划分了两类不同的知识基础:基于科学的解析性的知识(Analytical Knowledge)和基于工程的综合性的知识(Synthetic Knowledge),见表1。解析性和综合性的知识对于企业所开展的技术创新类型也会带来不同的影响。

(1)解析性的知识基础。在这种知识基础中,知识的产生主要基于科学原理和方法进行实际应用,知识生产过程的组织也更加的正式化,而知识的产出也常被编纂成报告、电子文档或专利说明等编码化(Codified)形式,但这并不是说隐性知识就不重要了,因为在知识的创造和创新过程中每一种知识都是需要和相关的。在解析性的知识基础中,大学、科研机构与产业的联系以及各自的网络非常重要,也比在其他知识基础中出现的更加频繁。典型的企业拥有自身的研发部门,但其在创新过程中也同样要依赖于大学和科研机构的研究成果,基础研究、应用研究以及产品和工艺的系统开发活动都与之有关。解析性知识的应用多产生新的产品或工艺,因此根本性创新(Radical Innovation)也更容易发生,知识创造的一个很明显的成果就是新的企业和衍生公司的出现,当然这些都是基于新的发明或者创新而形成的[2]。

(2)综合性的知识基础。在这种知识基础中,创新主要通过对现存知识的创造性应用或者新的组合而产生,这类知识通常产生于解决特定问题的需要,如与顾客和供应商的相互作用。研发没有在第一种知识基础中重要,即使有也是应用性的研究,渐进性的产品或者工艺创新则成为主导,产业与大学、研究机构存在联系,但这种联系大多针对应用研究开发,而非基础研究。相比前一种知识基础,隐性知识似乎更为重要,因为知识通常来自于车间中的实际经验、或者通过“干中学”、“用中学”以及相互的作用和影响而获得。综合性的知识基础包含着更多的知识在创造和应用过程中所必需的实质性的技术诀窍、技巧和经验,这些通常由当地的职业学校或技工学校提供,也可以通过在职培训或行业交流的方式来获取。这样一种知识基础主要导致渐进性的创新(Incremental Innovation),以对现有产品和工艺的改进为主。由于这些类型的创新大多数发生在现有的企业中,对于现有的常规和组织冲击较小,因此新公司产生的频率也就相对较低[2]。

2 区域中的创新网络

2.1 区域创新网络的概念与组成

Castells在一系列的专题研究中认为 “网络社会”已经来临,为了在国际竞争中增强一个区域的竞争力,发展基于网络的具有创造性的区域创新环境就显得很重要[5]。Diez,Fisher认为在一个创新区域中应该包含一些基本的联系网络:①企业-客户联系;②企业-供应商联系;③企业-服务机构和组织的联系;④生产企业间的联系;⑤科技(大学、科研院所)-产业联系[6-7]。Hakansson将企业看作是网络行为的中心,其识别出三种行为:①与客户和供应商的垂直联系;②与竞争对手及其他提供补充资产的企业的水平联系;③与大学、科研机构等组织的知识生产联系[8]。Koschatzky和Sternberg认为创新联系作为网络关系的一个实质性的方面,包括那些对于信息交换、思想的产生、研发项目的计划编制、原形开发、应用调试、市场引入等有利的所有的正式和非正式的关系[9]。王大洲认为知识经济时代,企业间的合作网络已经成为企业开展技术创新的一种重要选择,企业间研究合作、战略联盟、用户、供应商等都是企业外部的隐性知识来源[10]。区域内的创新网络大多依赖于个人间的接触和非正式的联系,但是有时也包括更为正式的合同,这些类型的网络关系给学习和创新带来各种不同的机会。

综上所述,在区域视角下,创新网络的发展基于市场和非市场的相互作用,其特点是联系、知识和信息的交流以及正式和非正式的合作,而在区域环境中,空间、社会和文化的邻近性非常有利于这种联系的产生。因此,本文中的创新网络指的是区域内的行为主体在交互作用和协同创新的过程中,彼此之间建立的有利于促进技术创新的各种正式和非正式的关系的总和。

2.2 区域创新网络的功能特点

(1)推进了企业的学习过程。Raatikainen和Ahopelto,Ollus等认为创新网络的一个关键功能就是帮助企业适应知识的分布性特征,通过快速顺畅的知识流动促进企业与其他网络成员间知识的分享和持续的学习[11]。Camagni,Grabher则认为创新网络可以通过推进信息的公开交流而有利于提升创新主体交互式学习的能力、减少创新过程的不确定性和增强灵活适应市场变化的能力[12]。 而 Cooke、Freeman、Lundvall、Todtling、盖文启等学者对于创新网络基本功能的概括是它们将创新要素、资源和活动在创新系统中和创新系统之间联系起来,成为知识和信息交换的有效手段、促进了学习的过程[13]。

(2)有助于企业获得互补的资源。Koschatzky和Sternberg、魏江认为创新网络的优势在于它可以帮助单个企业获得互补的资源以及外部效应和协同效应[14]。外部效应可以通过网络得以实现,当参与主体间建立水平的、相互信任的、等级不强烈的关系时,这一效应特别显著,而通过将网络中不同的伙伴集合到一起就可以产生协同效应,进而充分发掘和利用创新主体的创新潜力。融入到创新网络中的企业会持续地提升其学习能力以及知识基础,同时也就增强了利用新知识的能力。Klevorick认为创新网络可以帮助企业从外部技术机会中获益[15]。Rond和Hussler则认为发展创新网络是一种增加企业可用知识的数量和提高吸收能力的方式和手段[16]。王大洲认为企业在创新网络中交换、吸收并生产知识,位于网络中的企业不仅吸纳外部知识,也与其他组织一道共同进行新知识的生产,这种组织交往,对于企业获取隐性知识即“Know-how、Know-who”类知识,具有极其重要的作用[10]。

(3)增强了企业的创新能力。企业创新能力的增强要求有效地获取隐性知识和粘性知识,对于中小型企业来说,仅仅依靠内部力量具有很大的难度,但是如果可以借助外围网络,外部知识的获取就会变得相对容易。Stahle与Laento、关士续认为创新网络使得区域中的信息快速流动并且推进了专门技术的广泛应用,网络促进了创新的产生,尤其是基于知识的创新[17]。Porter和Fuller强调速度是创新网络优于企业收购或者内部开发的方面,随着产品生命周期的缩短和竞争的加剧,这一优势变得越来越重要。高昂的研发费用可能是产生创新网络的另一个原因,使得企业特别是小型企业与其他企业甚至是自己的竞争对手共同利用资源[13]。Lundvall认为企业在地理上的集中可能会促进结网和问题的解决,结网可以被看成是减少不确定性和复杂性的一种方法,使得企业能够及时应用技术开发,同时也通过共享相似的技术经验而促进了问题的解决[3]。Arndt与Sternberg通过对欧洲ERIS项目的调查数据进行分析,认为在所分析的10个欧洲区域中,拥有紧密合作网络的制造类企业比那些没有的要更加成功并表现出更好的经济绩效[18]。

3 区域创新中的交互式学习

3.1 交互式学习的概念内涵

通过对区域创新的相关文献进行回顾,不难发现在区域创新研究中所提到的最基本的功能和活动就是“学习”或者“交互式学习”。Doloreux和Parto认为越来越多的经验研究表明学习过程和知识转移都具有高度的地方化特征,因此,学习应该是区域创新研究的核心[19]。交互式学习强调创新的动态方法而非基于特定的知识库的更加静态的方法,在区域层次上的交互式学习是创新研究的重要组成部分,增加了企业和机构之间互相学习和共享知识的机会。Doloreux认为交互式学习可以被理解为参加创新过程的要素之间发生学习关系的过程,也可以指由创新要素共同参与的交互式的知识产生、扩散和应用的过程,受到制度常规和社会习俗的影响[19]。Todtling与Kaufmann认为交互式学习存在于相互作用之中,既包括企业的不同部门间的合作(研发、生产、市场、分销等部门),也包括与其他企业(尤其是与供应商和客户)、知识提供者(如大学和技术中心)、金融机构、培训以及公共管理机构的外部合作[20]。Hsu认为,产业创新包括技术或者知识得以创造、吸收、扩散和利用的一系列的行为和过程,成功的产业创新还需要发挥 “持续的交互作用效应(Continuous Interaction Effects)”[21]。基于上述学者观点,本研究认为交互式学习是一个社会过程,意味着创新主体在知识的开发、扩散、应用和创新过程中,要持续的与不同的主体要素发生交互作用,进行知识和信息的输入、输出和反馈。

3.2 以企业为中心的交互式学习的组成

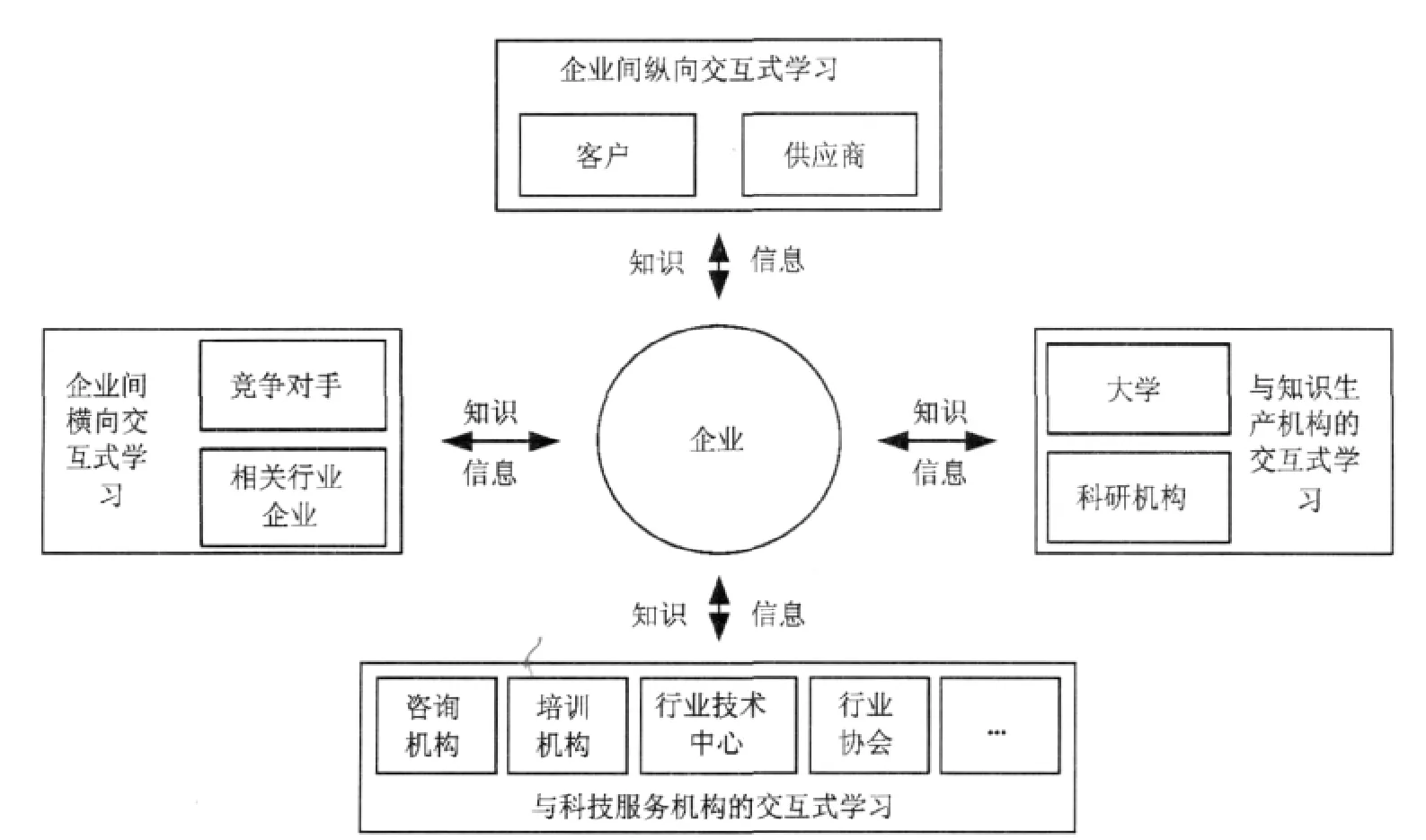

在一个理想的创新区域中,企业既应该注重发展当地的知识基础和企业间的创新联系,同时也应注重与区域内外的大学和科研机构的合作,不同的网络联系为企业获取外部知识开展交互式学习提供了辅助支持。根据Hakansson,Fischer,Diez等学者对于区域创新网络的研究,企业与相关企业的垂直联系和水平联系、与大学和科研机构的知识联系、与科技服务机构的联系构成了企业在区域创新过程中交互式学习的基础[6-7],其实这四类交互式学习在Cooke和Autio所提出的区域创新系统的概念框架中也有所体现。基于此,本研究将区域创新中企业的交互式学习分为与客户和供应商的纵向交互式学习(企业间纵向交互式学习)、与竞争对手和有合作关系的相关行业企业的横向交互式学习(企业间横向交互式学习)、与大学和科研院所等知识生产机构的交互式学习以及与科技服务机构的交互式学习(见图1)。

3.3 区域中的交互式学习与企业技术创新

根据一些学者的研究,中小型企业(SME)的创新主要来自于交互式学习,创新产生于SME活跃地参与到创新网络以及与其他组织和企业所开展的合作之中,创新能力被认为与要素在多大程度上能够通过知识扩散来学习有关。Rothwall认为创新是一个交互式的过程,成功的创新型企业一般都要接受来自于外部的技术上的专门知识和建议[22],这一观点也得到很多学者的支持。Johannisson,Malecki认为不同的网络联系为企业获取外部知识提供了辅助支持,通过交互式学习企业可以获得“Know-why(程序化知识),Know-how(技巧、特长),Know-what(如事实知识)”等对于企业相当重要的知识[23]。搜寻适当的伙伴和利用外部知识的能力与企业的吸收能力有关,Lundvall认为企业尤其是缺乏内部研发设施来提升自身吸收能力的小企业只能通过其他途径来发展和提升其吸收能力,例如从客户和供应商那里学习、与其他企业加强互动以利用从这些企业和组织中溢出的知识[18]。在Cooke对于欧盟REGIS项目的研究中,他和合作研究者也提出企业和区域内外的其他的创新组织间的创新交互作用对于激发区域的创新潜能非常重要。因此,交互式学习能补充企业在创新的过程中缺乏而自己又不能提供的知识,已经成为企业所采用的一种建设性的战略。

图1 区域创新中以企业为中心的交互式学习的组成

综上所述,交互式学习对于创新型企业来说非常重要:①技术变革使得现存的知识更加陈旧,通过与相关主体要素建立联系并开展交互式学习,企业能够增加技术诀窍(如Know-how类知识)并且为创新过程提供专门的外部知识;②由于技术变革速度的不断加快,交互式学习降低了获取和分配知识的固定成本;③通过缩短产品的生命周期,交互式学习能够对创新进程的管理产生积极的影响并且降低技术创新中的不确定性。

4 案例研究:挪威Rogaland地区

为了更好地说明区域创新中知识基础、创新网络和交互式学习的关系与作用,本文以Onsager与Aasen,Asheim与Coenen[4]所分析过的挪威Rogaland地区作为实例进行说明,并进行了适当的归纳和改编。

4.1 知识基础的特点与创新网络的组成

挪威Rogaland地区的主导产业是食品产业,为了增强竞争力,Rogaland地区的企业主要利用基于产业特定技术知识的综合性的知识基础,而且企业也非常依赖大学和研究机构(国家和区域层面)所提供的知识基础,当然这种知识更强调应用。典型的创新是通过对已有的产品、包装、设计、标签、标准等不断地改进来实现。因此,Rogaland地区食品产业的发展所依赖的知识基础具有典型的分布式的知识基础特征,区域内的组织和机构对于食品产业的创新支持大多是基于综合性的知识,尽管有时候也可以观察到基于解析性知识的创新,如对于功能食品的研究与开发(见表2)。

在Rogaland地区,研究机构、大学、政府机构、服务机构围绕当地的食品企业群形成了紧密的合作关系,共同构成了Rogaland地区的创新网络来推动当地食品产业的发展(见图2)。从图2中我们也可以看出企业与其知识基础间的创新网络和交互式学习是基于分布式的知识基础的。

4.2 区域中的交互式学习分析

Rogaland地区拥有重要的与食品产业相关的研发主体,其积极地参与到与企业的创新互动之中(见表3),如挪威渔业加工与储存技术研究所(Norconserv)就以积极地根据鱼类产业的要求来开展研究而闻名,其成为调整和开发生产结构流程的专门的技术中心。由于这一地区的自然条件和农业与食品产业发展的悠久历史,相关的研发和教育组织都开始注意到Rogaland地区,并开始在该地设立分支机构,如挪威酒店管理学院的Stavanger分校、挪威农作物研究院的 Rogalant分院等,而在Rogaland之外的国家研发机构,如挪威渔业和水产研究院也在积极地与区域内的企业开展合作。

?

图2 Rogaland地区的知识基础、创新网络与交互式学习

区域政府近期的政策措施正在转向为地方提供更强的支持,更加紧密地结合当地产业的需求来提供更有针对性地创新支持,所支持的相关的研究项目更加直接和明确地与区域需求相一致,同时也引导和鼓励区域内的研究机构、大学、服务机构、企业开展合作共同推进当地的产业发展。由此可见,Rogaland地区的企业在区域创新系统(RIS)中的交互式学习包括了企业间横向交互式学习、企业间纵向交互式学习、与知识生产机构的交互式学习和与科技服务机构的交互式学习。

5 结束语

创新的一个主要来源是对不同种类技术和知识的融合,由于知识的分布性特征,任何企业所拥有的专业化知识都是不完全的,内部资源与外部要素的结合代表着创新的两个互补的方面。因此,外部的合作和创新网络在理论研究中也被认为是创新的来源,交互式学习看起来更像是企业所采取的一种战略,用来补充企业自身不能提供的但在创新过程中必不可少的知识。在区域创新研究中,不同学者采用不同的视角和研究范式,所得出的结论和观点也有很大的不同,区域创新研究尚缺乏一个统一和整体的研究框架。本文从知识基础、创新网络和交互式学习三个方面来对区域创新研究所进行的脉络梳理只是一种尝试,作为一种新的研究视角,希望能对其他研究者带来一些有益的启发,进而结合中国区域创新的实际,在知识基础的基本组成、创新网络的形成条件和交互式学习的作用机理等方面开展更为深入的研究。

[1]Gibbons M,Limoges C,Nowotny H,Schwartzman S,Scott P,Trow M.The new production of knowledge[M].London:Sage;1994.

[2]B.T.Asheim,Lars Coenen.Contextualizing regional innovation systems in a globalizing learning economy:On knowledge bases and institutional frameworks[J].Journal of Technology Transfer,2006,31:163-173.

[3]Asheim B.T.,Gertler M.S.,The geography of innovation:regional innovation systems.In:Fagerberg,J.,Mowery,D.,Nelson,R.(Eds.),The Oxford Handbook of Innovation[M].Oxford University Press,Oxford,2005.291-317.

[4]Bjørn T.Asheim,Lars Coenen.Knowledge bases and regional innovation systems:Comparing Nordic clusters[J].Research Policy 34(2005):1173-1190.

[5]Castells,M.The Information Age:Economy,Society and Culture.Volume 3.End of Millennium [M].Blackwell Publishers. Oxford,UK.1998.

[6]Javier Revilla Diez.Innovative networks in manufacturing:some empirical evidence from the metropolitan area of Barcelona[J]. Technovation.20(2000):139-150.

[7]Fischer M.M.The innovation process and network activities of manufacturing?rms.Fischer MM,Suarez-Villa L,Steiner M(eds.)Innovation,networks and localities.Springer,Berlin,1999:11-27

[8]Hakansson H.Corporate technological behaviour:co-operation and networks[M].London:Routledge.1989.

[9]Knut Koschatzky,Rolf Sternberg.R&D cooperation in innovation systems--some lessons from the European Regional Innovation Survey(ERIS)[J].European Planning Studies.Abingdon:2000,(8):487-501.

[10]王大洲.知识、场域与创新[M].北京:中国社会科学出版社.2005.29-43.

[11]Vesa Harmaakorpi.Buingding a Competitive Regional Innovation Environment—the Regional Development Platform Method as a Tool for Regional Innovation Policy[D].Helsinki University of Technology.Lahti Center.Doctoral dissertation series 2004/1. Espoo 2004.

[12]Grabher G.The Embedded Firm—On the Socioeconomics of Industrial Networks[M].Routledge,London.1993.

[13]盖文启.创新网络——区域经济发展新思维[M].北京:北京大学出版社,2002.

[14]魏江.小企业集群创新网络的知识溢出效应分析[J].科研管理,2003,(4):54-60.

[15]Klevorick A.,Levin R.,Nelson R.,winter S.On the sources and significance of interindustry differences in technological opportunities[J].Research Policy,1995,24(2):185-205.

[16]Patrick Rond,Caroline Hussler.Innovation in regions:What does really matter?[J].Research Policy,2005,34:1150-1172.

[17]关士续.区域创新网络在高技术产业发展中的作用:产于硅谷创新的一种诠释[J].自然辩证法通讯,2002,(2):51-54.

[18]Lundvall B.Innovation as an interactive process:From user-producer interaction to the national system of innovation,in Dosi,G.,Freeman G.,Nelson R.,Silverberg,G.and Soete,L. (editors)Technical Change and Economic Theory[M],Pinter Publishers.London,UK/New York,USA.1988:349-369.

[19]David Doloreux,Saeed Partob,Regional innovation systems:Current discourse and unresolved issues.Technology in Society,2005,27:133-153.

[20]Franz Todtling,Alexander Kaufmann,SMEs in Regional Innovation Systems and the Role of Innovation Support—the Case of Upper Austria[J].Journal of Technology Transfer,2002,7:15-26.

[21]Chiung-Wen Hsu.Formation of industrial innovation mechanisms through the research institute.Technovation,2005,(25):1317-1329.

[22]Rothwell R,Successful industrial innovation:critical factors for the 1990s[J].R&D Management,1990,22(3):221-239.

[23]Malecki E.J.Technology&economic development[M].Longman,Essex,2nd Ed.1997.

Research of Regional Innovation based on Knowledge Base,Innovation Network and Interactive Learning

Xue jie1,Zhang Zhengang2

(1.School of Public Administration,South China Normal University,Guangzhou 510006,China; 2.School of Business Administration,South China University of Technology,Guangzhou 510641,China)

Regional innovation has become the research focus in research and industry field,there are more and more research achievements emerged in this field and provide researchers valuable reference for further study.This research summarizes the research achievements in this field based on the knowledge base,innovation network and interactive learning,and explains their relationships in case of the region of Rogaland and wants to give some tips to the future theory and empirical research on regional innovation.

regional innovation;knowledge base;innovation network;interactive learning

2010-05-19

薛捷(1979-)男,湖北荆门人,管理科学与工程专业博士,华南师范大学公共管理学院管理科学系讲师;研究方向:技术创新管理、区域创新系统、知识管理。

F061

A

(责任编辑 胡琼静)