煤矿开采引发不同地区地面变形的对比分析

雷崇利,管园园

(1.中煤科工集团 西 安研究院,陕西 西 安 7 10054;2.西安科技大学 地 质与环境工程学院,陕西 西 安 7 10054)

0 引言

亭南煤矿、大佛寺煤矿是陕西彬长矿区相邻的两个大型煤矿,煤矿区内地貌主要为黄土塬梁沟谷,局部为河流阶地;本区地处渭北挠褶带北缘庙彬凹陷区,地层总体为走向NE—NEE,倾向NW—NWW的单斜构造,深部发育宽缓褶皱;区内地层从老到新依次为三叠系上统胡家村组,侏罗系下统富县组,中统延安组、直罗组、安定组,白垩系下统宜君组、洛河组、华池组,新近系红土,第四系黄土和冲积物,地表大多被新近系、第四系覆盖,主采煤层为延安组的4号煤层,厚0~23.24m;洛河组砂岩裂隙承压水和第四系冲积层孔隙潜水分布面积广,前者富水性强—中等,后者富水性弱,为区内两个主要含水层;区内村庄众多,村民集中居住。

亭南煤矿、大佛寺煤矿经过多年生产,形成了一定面积的采空区。但两矿采空区引发的地面变形却明显不同:亭南煤矿地表变形量小,目前对张家咀村、安华村影响不明显;而大佛寺煤矿地表变形量大,已形成约1.6km2地面塌陷,塌陷区内伴生地裂缝发育,裂缝有近EW、SN两组,长约200~400 m,宽约20~30cm,深约5~10 m,裂缝间距约10~20m,使菜子塬村、朱家坡村建筑物、土地损坏,成为媒体关注热点。

亭南煤矿、大佛寺煤矿采用长壁式采煤法,综采放顶煤工艺开采4煤,全部跨落法管理顶板,已分别回采完了4个、2个工作面,各工作面基本情况如表1所示,因已采工作面少,各工作面为独立开采或为条带开采。亭南煤矿除113工作面在泾河、村庄下限高7m开采外,其它工作面因煤厚变化,采厚变化大。

亭南煤矿、大佛寺煤矿为相邻矿井,为什么两矿采空区引发的地面变形明显不同,本文将对这一现象进行分析。

表1 工作面基本情况表Table 1 The basic situation of working face

1 不同程度地面变形的主要因素对比

1.1 有效长深比

地表的采动程度分为充分采动和非充分采动,以采空区的尺寸(长度和推进长度)与开采深度之比决定地表的采动程度。通常在采空区的长度和推进长度均达到1.2~1.4H0(H0为平均开采深度)时,地表可达到充分采动,否则为非充分采动。由于采空区的长度较推进长度小,所以,本文采用采空区的长度与开采深度之比(长深比)判断采动程度。

充分采动时,地表下沉值达到该地质、采矿条件下的最大下沉值,地表移动盆地呈盆形。非充分采动时,地表任意点的下沉值均未达到该地质、采矿条件下的最大下沉值,地表移动盆地呈碗形。

与充分采动相比,非充分采动时,下沉值,倾斜值、曲率值、水平移动值、水平变形值减小,地表变形减弱、地质灾害发育程度降低。亭南煤矿、大佛寺煤矿已有工作面的长深比计算如表2。从表可见,两矿的6个工作面采空区都为非充分采动,只是大佛寺煤矿工作面的长深比亭南煤矿的大。

本区地表大多为厚层第四系和新近系松散层覆盖,由于松散层较基岩软弱,松散层随基岩移动而移动,地表的移动变形主要受基岩的移动变形影响,如果基岩面上的点达到了充分采动,可以认为其上地表也达到了充分采动[1]。

由此,笔者提出采用有效长深比,即工作面长度与煤层上覆基岩厚度之比进行比较,两矿各工作面的有效长深比值见表2。

表2 工作面长深比与有效长深比对照表Table 2 The comparative table of length to depth ratio and effective long to deep ratio of working face

从表2可见,亭南煤矿4个工作面有效长深比为0.26~0.30,仍很小,显示地表为非充分采动;大佛寺煤矿40301工作面有效长深比为0.69,为非充分采动,40104工作面有效长深比为1.18,为充分采动。另外,亭南煤矿4个工作面有效长深比远小于大佛寺煤矿2个工作面有效长深比。由此可见,因有效长深明显不同,大佛寺煤矿地表变形与地质灾害发育程度应强于亭南煤矿。

亭南煤矿106工作面、大佛寺煤矿40104工作面长深比、有效长深比变化如图1所示。

1.2 有效深厚比

当煤矿采空区增大到一定面积后,岩层移动发展到地表,使地表产生移动和变形,这种移动变形随开采深度、开采厚度、采煤方法等的变化而不同。可采用煤层深厚比划分地表移动和变形的程度及不同程度的分布区域。

煤层深厚比是煤层采深与采厚的比值。比值越大,表明地表移动和变形在空间和时间上是连续的、渐变的,具有明显的规律性,采煤对地表的影响较小;比值越小,表明地表移动和变形在空间和时间上是不连续的、没有严格的规律性,采煤对地表的影响较大。

图1 106、40104工作面地质采矿数据对比图Fig.1 The geology mining data contrast chart of working face 106 and 40104

通常将深厚比值分为小于30、30至60、大于60三级,分别对应地表变形和地质灾害发育强、中等、弱三级。

亭南煤矿、大佛寺煤矿已采工作面深厚比计算结果如表3。从表3可见,两矿的5个工作面的深厚比介于30至60之间,只有亭南煤矿的106工作面深厚比大于60,由此推测似乎两矿地表地质灾害总体差别不大,但实际情况并非如此。

本区地表大多为厚层第四系和新近系松散层覆盖,其力学性质软弱,抗变形能力差,因此,本文提出采用有效深厚比,即煤层上覆基岩厚度与采厚的比值进行对比分析。亭南煤矿、大佛寺煤矿已采工作面有效深厚比计算结果如表3。

表3 工作面深厚比与有效深厚比对照表Table 3 The comparative table of depth to thickness ratio and effective depth to thichness ratio of working face

从表3可见,大佛寺煤矿2个工作面的有效深厚比小于30,亭南煤矿3个工作面的有效深厚比介于30至60之间,106工作面有效深厚比大于60,这些数值的不同和两矿地质灾害现状的不同相吻合。因有效深厚比的明显不同,大佛寺煤矿地表变形与地质灾害发育程度应强于亭南煤矿。

亭南煤矿106工作面、大佛寺煤矿40104工作面深厚比、有效深厚比变化如图1所示。

1.3 覆岩力学性质及厚度变化

覆岩对采空区地质灾害的影响取决于覆岩的岩石力学性质及不同力学性质岩石的厚度。当覆岩中在一定位置上存在厚层状坚硬岩层时,覆岩冒落发展到该坚硬岩层时会形成悬顶,坚硬岩层产生拱冒变形,地表产生缓慢的连续移动变形。当覆岩为坚硬、中硬、软弱岩层及其互层时,开采后容易形成冒落,不会形成悬顶。

本区煤层上覆地层主要为第四系黄土和新近系红土松散层,白垩系的洛河组、宜君组,侏罗系的安定组、直罗组、延安组。

松散层为散体结构,力学性质软弱。洛河组以砂岩为主,局部夹砾岩,宜君组为砾岩,这两组岩层为整体块状结构,力学性质坚硬。安定组为泥岩、砂岩,直罗组以砂岩为主,泥岩次之,延安组由泥岩、煤层、砂岩组成,这三组岩层为薄层—层状结构,力学性质中硬—软弱。

通过对亭南煤矿、大佛寺煤矿已采工作面上覆不同地层厚度的统计(表4)发现:亭南煤矿4个已采工作面上覆洛河组与宜君组厚度之和为255~308m,远远大于大佛寺煤矿2个已采工作面的65~89m。

表4 工作面上覆地层厚度统计表(m)Table 4 The thickness statistical table of overlying strata of working face (m)

另外,亭南煤矿4个已采工作面上覆洛河组与宜君组厚度之和也远大于安定组、直罗组和延安组厚度之和的98~156m,而大佛寺煤矿2个已采工作面上覆洛河组与宜君组厚度之和却远小于安定组、直罗组和延安组厚度之和的189~200m。

因此,覆岩力学性质、不同力学性质岩石厚度的不同,也能够说明两矿地质灾害的不同。

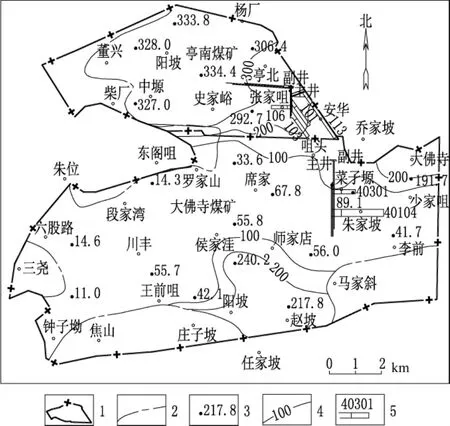

两个煤矿洛河组与宜君组厚度之和变化情况见图2,在亭南煤矿大部分地区,大佛寺煤矿中南部、东北角为巨厚洛河组与宜君组分布区,厚度大于200m。在大佛寺煤矿大部分地区,洛河组与宜君组厚度较薄,小于100m。

图2 宜君组、洛河组厚度之和等值线图Fig.2 Contour Map of Total Thickness of Yijun,Luohe Formation

2 地面变形危险性预测

本次预测假设4煤全厚、顺序开采、区间煤柱屈服采空区连通,达到充分采动时的最大地质灾害发育情况。

覆岩力学性质及不同力学性质岩石厚度的不同对最初开采工作面上的地质灾害产生不同的影响,但随着煤层顺序开采、区间煤柱屈服采空区连通,这种影响将逐渐减弱,最终在厚层坚硬岩层区将可能形成切冒现象,引发大规模的地面塌陷及伴生地裂缝等地质灾害。

在上述假设条件下,只有有效深厚比能够预测不同程度地质灾害分布范围。根据有效深厚比,以小于30、30至60、大于60为分级标准,将亭南煤矿、大佛寺煤矿进行地质灾害发育程度及危险性分区(图3)。

图3 有效深厚比等值线图Fig.3 The contour map of effective depth to thickness ratio

从图3可见,在煤层可采区,有效深厚比小于30的区域分布在两矿东北部,该范围内地质灾害强发育,对村庄的危险性大。30至60的区域分布在两矿中部,多呈条带状,地质灾害中等发育,对村庄的危险性大。大于60的区域分布在两矿西部,呈条带状,地质灾害弱发育,对村庄的危险性中等。

3 结论

亭南煤矿、大佛寺煤矿采空区引发地质灾害的程度不同,采用有效长深比、有效深厚比、覆岩力学性质、不同力学性质覆岩厚度的不同能够较好的解释这种现象。

根据有效深厚比划分了两矿区地质灾害强、中等和弱发育区的分布范围,预测地质灾害强、中等发育区对村庄的危险性大,弱发育区对村庄危险性中等,因此应采取村庄集中搬迁安置或留设保护煤柱的防治办法。

[1]郝延锦,吴立新,等.厚松散层条件下地表移动变形预计理论研究[J].矿山测量,2000(2):24-25.HAO Yanjin,WU Lixin,et al.Theoretical study of ground movement by mining ender thick alluvium [J].mine surveying,2000(2):24-25.