森林生态系统土壤氮素矿化影响因子分析及其研究趋势

赵 晶 ,田红灯 ,2,闫文德 ,2,杨 丹 ,2,王赛专,2,陈 星

森林生态系统土壤氮素矿化影响因子分析及其研究趋势

赵 晶1,田红灯1,2,闫文德1,2,杨 丹1,2,王赛专1,2,陈 星3

(1.中南林业科技大学 生命科学与技术学院,湖南 长沙 410004;2.南方林业生态应用技术国家工程实验室,湖南 长沙 410004;3.河南省绿士达园艺有限公司,河南 郑州 450000)

土壤氮素矿化过程是生态系统中氮循环的重要组成部分,对研究生态系统氮素平衡和环境问题均具有重要意义。从总结现阶段土壤中有机氮矿化的研究成果入手, 阐述了影响土壤氮素矿化的因子:氮素矿化受多种因子的影响,这些因子可以归结为生物因子和非生物因子,生物因子包括土壤动物、土壤微生物和植物种类,非生物因子一般可以分为环境因子和人类活动干扰。提出土壤氮素矿化的深入研究应当弄清影响因子之间相互作用的机理,并展望了以后土壤氮素矿化的研究趋势和方向。

森林生态系统;土壤氮素矿化;影响因子;研究趋势

氮素是土壤营养元素最重要的组分之一,也是植物整个生长发育过程从土壤体中吸收量最大的矿质元素。在森林生态系统中,氮元素的有效性是限制森林生产力的主要因素之一。土壤氮库中的氮素主要以有机氮形态存在,其比例占总氮素含量的99%之多,无机氮含量极少[1]。由于植物无法直接吸收利用有机形态的氮素,所以必须经过微生物的矿化作用将有机氮转化成植物可以直接吸收利用的无机态氮,主要以铵态氮(NH4+-N)和硝态氮(NO3--N)形式存在[2]。森林生态系统中氮素矿化作用是研究氮素循环与平衡的重要组成部分[3-5],同时对了解森林生态系统生产力、养分循环及全球氮素循环也有重要的指导价值和实践意义[6]。本研究分别从影响氮素矿化的生物因素和非生物因素两个方面来论述,讨论了近年来国内外在森林生态系统土壤氮素矿化方面进行的研究工作。

1 土壤氮素矿化的主要研究方法

1.1 实验室培养

国内外实验室培养的方法较多,一般采用生物培养法,该方法测定的是土壤中氮的潜在供给能力与植物生长的相关性。生物培养法分为好气培养法和厌气培养法。好气培养是在通气情况下维持土壤持水量,在微生物活性最高的温度条件下培养。吴建国[7]和陈懂懂[8]分别利用好气培养法测定了祁连山中部高寒草甸和青藏高原东缘高寒草甸土壤氮矿化。

1.2 田间原位培养

田间原位培养现在一般采用PVC管土柱培养法,将PVC管筒置于土体中,管筒底端放置树脂袋用来吸附淋溶氮。目前这种方法在森林和草地生态系统中广泛应用。陈伟祥等[9]利用该方法对帽儿山实验林场的森林土壤进行氮矿化研究,苏波等[10]对北京东灵山针阔混交林土壤氮矿化进行了测定,杨小红[11]等利用该法对内蒙古锡林河流域羊草草原土壤的净氮矿化进行了研究。这种方法的优点在于人为干扰较小,能真实地反映野外实际情况。

1.3 田间氮素平衡法

该法根据田间无肥区土壤无机氮的变化和植物吸氮量来计算土壤表观矿化量。其结果是田间综合因素的反映,通常被认为是其它方法的检验标准。国内不少学者先后运用该法研究了夏玉米、冬小麦与夏玉米轮作体系和冬小麦生长季氮素的矿化作用。

2 土壤氮矿化的影响因子

土壤氮矿化影响因子主要有两大类: 非生物因子和生物因子。前者包括土壤环境因子、土壤理化性质以及人类活动等;后者主要包括土壤动物、微生物和植物。

2.1 影响土壤氮矿化的非生物因子

2.1.1 环境因子

土壤环境因素即土壤温湿度。其中土壤温度是影响氮素矿化总量最重要的环境因子, 且与氮矿化呈显著正相关关系。温度对于氮矿化的影响指数大于湿度, 因为随着土壤体温度的升高,微生物种类数量增多,活动明显增强, 反之则会限制微生物的发展, 这种现象在季节动态上较明显。

土壤温度和湿度对土壤氮素矿化具有直接和间接两方面的影响。研究认为,最适于微生物活动的土壤湿度相当于土壤最大持水量的60%~80%;在土壤温度0~35℃范围内,随着温度的增高,微生物活动明显增强。研究发现,在温度为5~35 ℃范围内,氮的矿化速率与温度呈正相关;在一定的持水量范围内(0.46~0.54 kg/kg),净矿化速率随湿度的增加而升高,当持水量超过该范围,净矿化速率则随持水量的升高而降低;温度和湿度对土壤的矿化和硝化过程存在较明显的交互作用,而氮素矿化的最优温度为20~25℃,最优持水量为30 kpa,干湿交替有利于氮矿化。但也有研究认为,在一定的温度波动范围(5~35℃)内,氮矿化持续上升,没有最优氮矿化温度[12]。

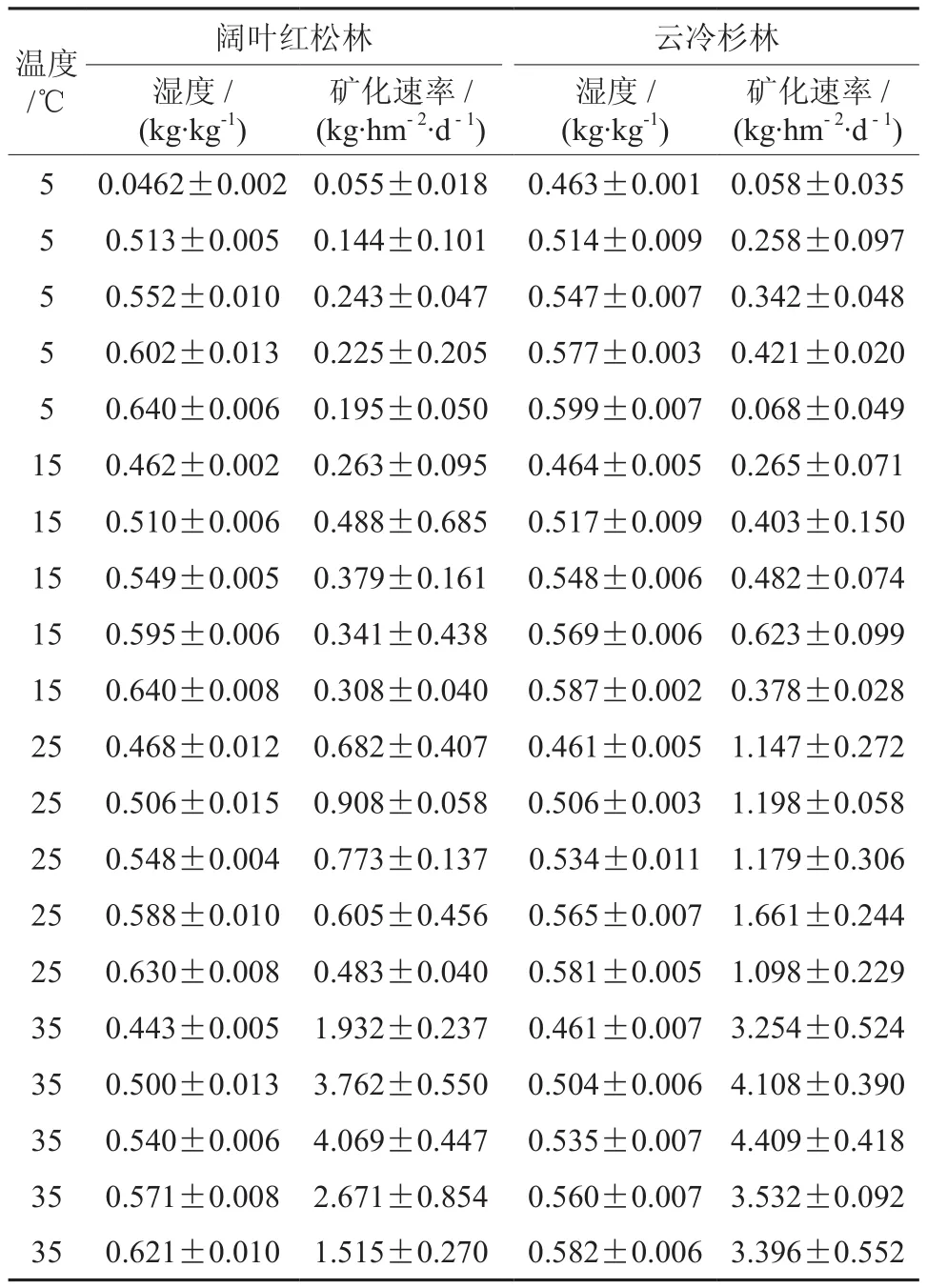

周才平等[13]对长白山阔叶红松林和云冷杉林两种植被类型进行了研究,以探求土壤温度和湿度两种主要环境因子对其氮矿化的影响(见表1)。

表1 不同温湿度两种生态系统土壤氮净矿化速率Table 1 Net mineralization rate of two forest soils at different temperature and moisture

从表1可以看出,在5~35℃温度波动范围内,阔叶红松林和云冷杉林生态系统内土壤氮净矿化速率随温度升高而递增。在一定湿度波动内,氮净矿化速率则随湿度增大而递增,但是如果超出此范围,氮净矿化速率反而降低。出现这种原因的情况可能是由于土壤持水量过高,氧气含量降低,对微生物活动具有限制作用,进而影响土壤净氮矿化速率。

对于阔叶红松林生态系统,土壤温度达到35℃、土壤含水量为0.54 kg·kg-1时,净矿化速率达到最高值(4.07 kg·hm-2d-1)。而云冷杉林生态系统内,土壤温度达到35 ℃、土壤含水量为0.54 kg·kg-1时,净矿化速率达到最高值(0.41 kg·hm-2d-1)。另外可以得出结论,土壤氮净矿化速率受到土壤温湿度及其交互作用的综合影响。

2.1.2 土壤理化性质

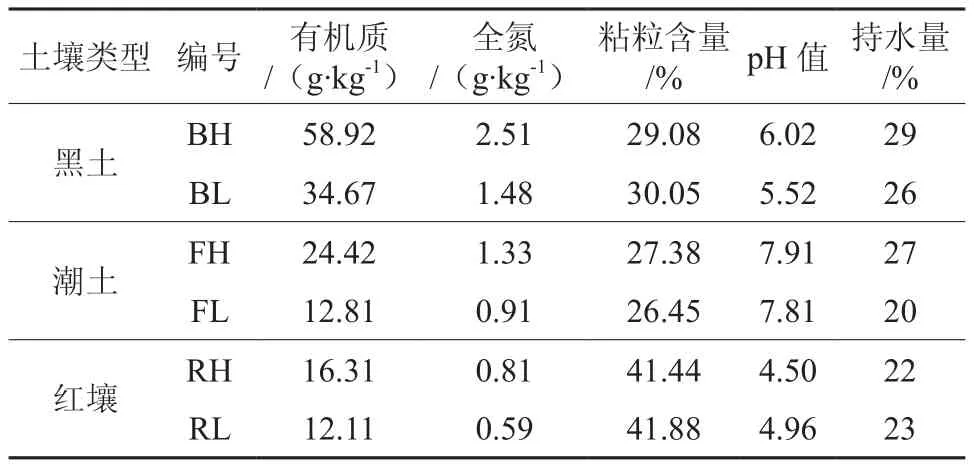

不同土壤类型由于地质构造不同,水分、热量、气体等指标状况均存在差异,从而对氮矿化具有不同的影响。土壤有机质的差异同样是影响氮矿化的因素之一,如有机质种类和来源、组成和数量以及排列方式,其中有机质的碳氮比是其保持和转化的重要指标。碳氮比是有机质矿化难易程度的一个指标,其值越大,有机质越难以被矿化。王帘里等[14]对我国东部几种主要类型的土壤类型(黑土、潮土和红壤)进行了研究,以探求不同土壤类型对氮矿化量与速率的影响,几种土壤基本理化性质见表2。

表2 几种土壤类型的基本理化性状†Table 2 Chemical and physical properties of different types of soil

研究结果表明,在15~30 ℃温度培养条件下,一定时期内土壤累积硝态氮量随温度升高总体上表现出黑土>潮土> 红壤,高有机质含量的土壤大于低有机质含量的土壤;同时期与硝态氮量相比,各类土壤累计铵态氮量均较小;培养期间,土壤氮净矿化量的总体排序为黑土> 潮土> 红壤,同一种土壤类型, 有机质含量高的土壤类型累计硝态氮量与净矿化量均大于低有机质含量的土壤。这可能是因为有机质含量高,土壤微生物活动增强,对氮素矿化作用起到促进作用。

pH值也对氮素矿化中的硝化作用具有明显的促进作用,硝化作用随pH值增大而增强,这一原理可以在由于酸化等因素引起的氮素流失领域得以应用。一般研究认为,除了pH值,土壤盐度也对氮矿化具有明显的影响作用,随着盐度的增加,氮矿化量呈降低趋势,这可能是盐度对微生物活动有负面影响所造成的反馈作用[15]。

2.1.3 人类活动

人类活动影响范围逐渐扩大,开发速度已经逐渐接近或正在超过自然界的自我演替和更新作用,对生物圈和生态系统改造有时也会超过了自然生物作用规模。人类活动已成为地球上一项巨大的推理,迅速而剧烈地改变着自然界,对生态系统的各种影响也在逐渐增强。如工业化的发展造成大气中二氧化碳浓度升高引起的温室效应,造成全球气候变化。森林的乱砍滥伐以及不合理经营对森林生态系统造成了毁灭性的影响,对其稳定的循环系统造成巨大破坏,如土层裸露、水土流失等,固氮过程以及氮沉积、氮循环受到极大影响。氮素矿化作为土壤氮循环的一个重要组成部分,由于氮素的流失,土壤中NH+以及NO-43损失较多,土壤矿化率下降,进而影响土壤供氮能力。

在草地生态系统研究中发现,放牧对草地氮矿化有重要的影响。一般来说,在草地生态系统承受范围之内的适度放牧会促进氮矿化,超过某一范围的重度放牧则会对氮矿化造成负面影响,氮矿化率下降。Mario等[16]在一个围封8年没有放牧的混合草地与不同放牧程度的同样草地中,研究不同放牧强度对草原氮素矿化的影响,发现过度放牧使土壤氮素矿化率下降。

一般认为,施肥活动会促进土壤氮素矿化作用。氮肥施用样地氮矿化作用明显高于对照样地[17-20]。Hayne等[21]在草原样地进行3年持续施氮肥实验,发现土壤氮净矿化速率与施肥量呈正相关关系,但是这种现象不是持久性的。同样Klemmedson[22]研究也发现,森林土壤中氮肥的施用能促进氮矿化进程,但只是暂时现象,相比豆科植物的固氮作用比施肥活动经济有效。可以得出结论,氮肥的施用并不能永久改变土壤氮素矿化整体格局。

2.2 影响土壤氮矿化的生物因子

土壤动物和微生物在其新陈代谢过程中进行的一系列生命活动和化学作用,对有机质进行分解和矿化,是土壤可矿化氮素库的主要贡献者,而且氨化作用和硝化作用的正常进行都是以此为基础的。土壤动物和微生物的各种指标,如种类、数量、种群结构与动态以及其种内种间关系和相互作用都会对氮矿化有一定的影响作用。植物群落的类型、种类组成等也会对土壤氮矿化作用造成影响。

2.2.1 土壤动物

土壤动物的种类组成及其生命活动等对氮素矿化过程具有促进作用,如土壤动物对细菌的捕食作用会影响土壤细菌对氮的转化和矿化作用[23-24]。Ferris 以线虫为例进行对照试验,结果表明含有线虫区间氮矿化量明显高于对照区间[25]。

2.2.2 土壤微生物

土壤微生物是有机质分解的主要贡献者之一,对土壤氮素矿化作用具有明显的调控作用。傅民杰等[26]在对东北几种典型温带森林氮素矿化作用研究中发现,以微生物量氮来反映微生物的种群丰富程度,氮素矿化作用则随着微生物量氮的增大而呈现递增趋势,且浅层土壤中微生物影响作用明显大于深层土壤。土壤微生物量氮虽然比例较小,但是微生物生命周期短,新陈代谢效率高,通过不断的积累作用,在土壤氮矿化进程中扮演了重要的角色。

2.2.3 植 物

植物种类是通过凋落物的质量和数量来间接影响土壤氮素转化率的[27],凋落物的生物产量、质量及形态特征依赖于群落类型和树种组成。不同区域及演替的不同阶段的群落类型和树种组成的差异使凋落物产量、质量及形态特征有很大的变化,对氮矿化产生强烈影响。不同群落类型所在的土壤间无机氮的差异,可归因于不同群落类型下的土壤基质和微生物群落对土壤有效氮含量的决定作用。氮素转化过程受温度、湿度等生态因子的控制,即环境生态因子决定有效氮含量的变化规律,而群落类型、物种组成影响土壤基质质量(如C/N 等),决定有效氮含量的大小。此外,土壤理化性质的作用也是很重要的。人为干扰活动的增加,在不同程度上改变了上述生物及非生物因子,进一步影响土壤无机氮的分布。

3 氮素矿化影响因子结语

森林生态系统中土壤氮素矿化作用的影响因子类别较多,且影响作用并不是单一的,而是交互联系作用的。其中涉及动植物微生物多方面因素,当前人类活动同样是氮素矿化的重要影响因素之一,如施肥以及不同森林经营措施等;不同的影响因素的反馈作用决定了土壤氮素矿化的不同研究方法,对研究时合理选择方法具有一定的指导作用。当前这方面的研究逐渐趋于成熟,但是许多细节性的方面尚未完全清楚,需要更深层次更细致的研究工作。

4 土壤氮素研究趋势与展望

在森林生态系统中,由于当前人类活动范围影响力扩大,或多或少会对森林生态系统的发展造成影响。植物生长发育过程中所需要的氮素大部分源自土壤无机态的氮, 由于土壤中的氮素大部分是有机态形式,因此研究氮素矿化以及氮素循环过程, 对保证森林生态系统的可持续和合理经营管理森林具有重要意义。

4.1 氮矿化过程与各影响因素的联系

氮矿化的影响因子主要分为生物因子和非生物因子两个大类,对氮矿化的影响方面不同,但是这些因子不是单独作用的,相互间存在复杂的交互作用,而且不同条件下各因子的影响强度也存在较大差异。例如土壤温湿度是影响土壤氮矿化的两个最主要环境因素,一般前者影响大于后者,但是研究证明氮矿化过程中受到温湿度正交互作用影响。

4.2 应多因素多方位对土壤氮素矿化展开研究

多因素研究分析逐渐成为实验分析的主要趋势,氮素矿化的影响因子在本质上都是与环境因子、土壤内部可矿化氮库相联系来影响氮素矿化进程的。如在不同海拔高度、不同立地条件情况下,主要是土壤水热条件和可矿化氮库因素不同,应转向多因素研究方向。但是由于当前研究工作的限制性,多因素研究尚未完全开发,应加强相关方面的研究工作。

4.3 土壤氮矿化研究对退化森林生态系统恢复具有重要指导意义

土壤氮素矿化过程是森林生态系统养分循环的重要组成环节,在一定程度上决定了土壤的供氮能力,进而影响森林生产力。土壤氮素有效性、植物吸收利用率以及群落演替和森林植被多样性之间存在反馈关系,对其研究可以推动生态演替理论,对指导恢复和重建受损的生态系统具有重要的指导意义。

4.4 土壤氮矿化正逐渐成为热点领域研究

由于工业化的发展,当前大气中二氧化碳浓度升高造成的温室效应和全球变暖,气候条件发生改变,生态系统C、N元素输入比改变,全球生态系统氮循环正在发生着改变,对氮素矿化过程正常进行造成了扰乱,尤其是一系列的后续反馈问题,如氮素养分流失、环境污染等问题。在全球变化背景下,该领域正逐渐成为继生物化学循环之后又一热点问题。

[1] Kaye J P, Binkley D and Rhoades C. Stable soil nitrogen accumulation and flexible organic matter stoichiometry during primary flood plainsuccession[J]. Biogeochemistry, 2003, 63:1-22.

[2] 段 伟,郑 威,闫文德,等.樟树和马尾松人工林土壤氮矿化季节动态特征[J].中南林业科技大学学报,2011,31(11):96-105.

[3] 段 伟,闫文德,王光军,等.樟树与马尾松群落净土壤氮矿化速率的比较[J].中南林业科技大学学报,2010,30(3):12-17.

[4] RossD S, Lawrence G B, Fredriksen G. Mineralization and nitrification patterns at eight northeastern USA forested research sites[J]. Forest Ecology and Management, 2004, 188: 317-335.

[5] Hatch D J, Jarvis S C, Parkinson R J, et al. Combining field incubation with nitrogen-15 labeling to examine nitrogen transformations in low to highintensity grass land management systems[J]. Biology and Fertility of Soils, 2000, 30: 492-499.

[6] Meng Y, Xue J Y, Sha L Q, et al. Variations of soilN-N,N2N and N mineralization under different forests in Xishuangbanna, Southwest China[J]. Acta Phytoecologica Sinica,2001, 25 (1) :99-104.

[7] 吴建国,韩 梅,苌 伟,等.祁连山中部高寒草甸土壤氮矿化及其影响因素研究[J].草业学报,2011,16(6):39-46.

[8] 陈懂懂,孙大帅,张世虎,等 青藏高原东缘高寒草甸土壤氮矿化初探[J].草业学报,2011,19(3):420-424.

[9] 陈伟祥,陈立新,刘伟琦.不同森林类型土壤氮矿化的研究[J].东北林业大学学报,1999,27(1):5-9.

[10] 苏 波,韩兴国,渠春梅.东灵山油松纯林和油松-辽东栎针阔混交林土壤氮素矿化/硝化作用研究[J].植物生态学报,2001, 25(2):195-203.

[11] 陈小红,董云社,齐玉春,等.内蒙古羊草草原土壤净氮矿化研究[J].地理科学研究进展,2005,2(10):26-29.

[12] 张金波,宋长春.土壤氮素转化研究进展[J].吉林农业科学,2004,29(1):38-43,46.

[13] 周才平,欧阳华.温度和湿度对长白山两种林型下土壤氮矿化的影响[J].应用生态学报,2001,12(4):505-508.

[14] 王帘里,孙 波.温度和土壤类型对氮素矿化的影响[J].植物营养与肥料学报,2011,17(4):583-591.

[15] 陈 丽,姜惠武,张红光.土壤氮素矿化的影响因子及研究趋势[J].林业勘察设计,2009(2):59-60.

[16] Mario E B, Bob D P, Paul E N. Grazing intensity and ecosystem processes in a northern mixed grass prairie,USA[M]. Ecol .Appl.,1998,8 (2):469-479.

[17] Adams M A, Artill P M. Patterns of nitrogen mineralization in 23-year old pine forest following nitrogen fertilizing[J]. For.Ecol. Man.,1984,7 (3) :241-248.

[18] Binkley D, Hart S. The component of nitrogen availability as sessments in forest soils[J]. Adv. Soil Sci.,1989,10 (1) :57-115.

[19] Loiseau P ,Soussana J F. Effects of elevated CO2temperature and N fertilization on fluxes in a grassland ecosystem[J]. Global Change Biol. ,2000,6 :953-965.

[20] Strader R H. Nitrogen mineralization in high elevation forests of the Appalachians I.Regional patterns in southern spruce-fir forest[J]. Biogeochemistry ,1989,7:131-145.

[21] Haynes R J. Labile organic matter fractions and aggregate stability under short term, grassbased leys[J].Soil Biol. Biochem.,1999,31:1821-1830.

[22] Klemmedson J O. Nitrogen mineralization in limed and gypsumamended substrates from ameliorated acid forest soils[J].Soil Science,1989,147 (1) :55-63.

[23] Kuikman E B. Influence of competition for nitrogen in soil on net mineralization of nitrogen[J]. Plant Soil,1997,190 :119-126.

[24] Kuikman P J ,VanVeen J A. The impacts of protozoa on the availability of bacterial nitrogen to plants[J].Biol. Fert.Soils,1989,8 (1) :13-18.

[25] Ferris H, Venette R C, Meulen H R. Nitrogen Miner alization By Bacterial- Feeding Nematodes: Verification and Measurement[J].Plant and Soil, 1998. 203: 159-171.

[26] 傅民杰,王传宽,王 颖,等.四种温带森林土壤氮矿化与硝化时空格局[J].生态学报,2009,29(7):3747-3758.

[27] Steltzer H, Bowman W D. Different influence of plant species on soil nitrogen transformations within moist meadow[J]. Alpine Tundra ,1998,1:464-474.

Study on impact factors and its researching trend of soil nitrogen mineralization in forest ecosystem

ZHAO Jing1, T IAN Hong-deng1,2, YAN Wen-de1,2, YANG Dan1,2, WANG Sai-zhuan1,2, CHEN Xing3

(1.Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China; 2.National Engineering Laboratory for Applied Technology of Forestry and Ecology in South China, Changsha 410004, Hunan, China)

Soil nitrogen mineralization is an important part of nitrogen cycle in the eco-system, the studying on it has important meaning to the nitrogen balance of ecological system and environment. Based on the results about mineralization o f organic nitrogen, the factors which affected soil nitrogen mineralization were discussed: Nitrogen mineralization is affected by many factors, which can be classified into biological and non-biological ones. Biological factors include soil animals, soil microorganisms and plants; the non-biological factors include environmental factors and anthropogenic disturbance. These factors have different mechanisms and influences and have been becoming research focus in this field, but no general agreements were reached and need deeper research. The essentiality of the interactions among impact factors, and outlook on future research trends and directions of soil nitrogen mineralization were put forward.

forest ecosystem; soil nitrogen mineralization; impact factor; researching trend

S714.8

A

1673-923X(2012)11-0110-05

2012-10-10

国家林业公益性行业科研专项(200904031)

赵 晶(1988-),女,山西阳泉人,硕士研究生,主要从事城市生态学研究工作

[本文编校:谢荣秀]