生态城市建设中绿地恢复补偿探析

张 雪,姜素红

生态城市建设中绿地恢复补偿探析

张 雪,姜素红

(中南林业科技大学 政法学院,湖南 长沙 410004)

在生态城市建设中,绿地生态服务功能正面临遭受破坏甚至丧失的危险,绿地恢复补偿迫在眉睫。绿地恢复补偿指通过生态恢复的方式和技术,使受到干扰或破坏的绿地资源、种群、群落或生态系统通过自身调节功能或自我修复功能,改善且持续地维持自身的生存状态。遵循IEM理念及其12项基本原则,绿地恢复补偿应坚持遵循生态规律、无害、可持续利用和因地制宜四项主要原则。与绿地货币化补偿不同,从可持续发展角度,绿地恢复补偿所产生的效益具有潜在性和发展性以及无法估量性,是货币化补偿所无法取代的。

生态城市;绿地恢复补偿;综合生态系统管理(IEM);和谐发展

近年来,我国城市频繁出现的“逢雨必涝”现象,突显了绿化问题的严重程度。要解决绿化问题,恢复绿地生态服务功能,已引起了我国社会各界广泛的关注。然而,恢复绿地生态服务功能是一项非常综合的、复杂的工程,它涉及了经济、社会、生态、环境与自然资源等多学科、多领域系统性的研究工作。现阶段,国内外对绿地生态系统恢复与治理的研究工作尚处于初步探索阶段,系统性的、可指导实践的理论与方法尚未成型。本文尝试性地从生态学、法学、环境科学、环境管理的不同角度,对绿地恢复补偿进行理论探讨和效益分析,以实现人与自然的和谐发展。

1 生态城市建设中的绿化问题

1.1 生态城市的概念

早在16世纪英国摩尔(T.More)等[1]就已经提出了一些关于生态城市规划与建设的设想。但是直到1972年,面对日益严峻的城市规划问题,联合国教科文组织在制定《人与生物圈》研究计划时才真正提出了建设生态城市的新概念。随着城市生态学不断发展的影响,生态城市已经超越了城市建设与环境保护的层面,而融合了历史、文化、社会、经济等诸多因素,向更全面的方向发展。

生态城市(Eco-city)是指一个社会、经济、自然协调发展,物质、能量、信息及其技术合理开发并高效利用,技术、文化与景观充分融合,人与自然的潜力得到充分发挥,居民身心健康,生态持续和谐的集约型人类聚居地[2]。它是以实现人类与自然生态系统良性循环和协调发展为目的城市,主要强调了在城市规划和建设中,人类应当首先在尊重自然规律的前提下,合理利用、开发和管理自然资源,以协调人与自然和谐关系,真正实现城市与自然的和谐发展。

1.2 生态城市建设中的绿化问题

随着城市建设的不断扩张,城市的生态环境日益发生了重大的变化。城市建设的步伐加快了城乡经济的发展,同时也扩大并加剧了土地资源被肆意破坏的范围和程度,改变了原附属于土地之上的诸如树木、植被等绿地资源的原始生长环境和条件,暴露了以人工绿地为主体地位的城市生态问题。

我国绿化问题具体表现:在很多地方,在建设生态城市的过程中,绿化仍然盛行“一刀切”的方式,尤其在旧城改建拆迁中,许多原来长势很好的花草树木及植被等被无端的连根刨除,随后又花费巨额运营成本和大量的人力资源引入并维护新苗木或昂贵树种。而且随着人工绿地大规模的兴建,使得更多的乡村土地资源被人工绿地所占用以至转化为城市人工环境,从而割裂了人类与自然的和谐发展关系;并且大量的绿地资源被过多的实施了不必要的绿地固化建设与“圈禁”养护,大量的花坛、草坪不仅被隔离地表,而且彼此没有形成绿地网,各自分离并形成独立斑块,这不仅忽视了绿地等自然资源的生态系统的整体性和系统性特征,而且严重阻碍了绿地资源蓄滞雨水生态功能的发挥。

其实,绿地作为生态城市的重要组成部分,除了可以充当“排洪渠”,为城市系统减少排洪压力外,绿地也是城市之“肺”,它有净化空气之美誉;它还可以减少城市噪音、调蓄气候,为人类提供安逸舒适的生活环境等。

面对日益暴露的城市绿化问题,如何恢复绿地生态系统功能也已经成为了当前相关部门的极其重视的难点问题。因此,在生态城市建设中,对绿地恢复补偿的研究就显得更加重要,这关乎到能否真正实现对绿地自然资源本身的生态补偿;关乎到人类能否建立起合理的、可持续性发展的生态城市;关乎到真正实现人与自然、城市与自然、社会与自然的和谐发展。

2 绿地恢复补偿的涵义与最终目标

2.1 绿地恢复补偿的涵义

关于绿地恢复补偿的涵义,可以追溯到在20世纪80年代,生态学意义上的生态补偿的最初概念中。即生物有机体、种群、群落或生态系统受到干扰时,所表现出来的缓和干扰、调节自身状态使生存得以维持的能力,或者可以看作生态负荷的还原能力[3]。 笔者认为,从这个意义上来说,生态补偿不仅包括了经济损失型补偿,而且还包括了生态恢复型补偿。

顾名思义,绿地恢复补偿是指通过生态恢复的方式和技术,使受到干扰或破坏的绿地资源、种群、群落或生态系统通过自身调节功能或自我修复功能,改善且持续地维持自身的生存状态。虽然这一概念侧重于生态学意义上的,但是它也为我国环境政策的制定与实施提供了可借鉴的意义。在国外的城市森林建设中就存在了这种绿地恢复补偿模式,例如:英国、俄罗斯、加拿大、美国等许多国家,他们基于近自然林的理念,对城市林木,即便是飓风损坏的林木,也尽可能的保留自然的风貌,并引导恢复原有的自然状态,以协调人地关系,实现人与自然和谐。

2.2 绿地恢复补偿的最终目标

绿地恢复补偿的最终目标应当体现生态补偿最终目标的内容。而生态补偿的最终目标可从以下不同领域进行理解。

在生态学领域,生态补偿的最终诉求,是实现在不同时空尺度上的人地和谐关系,是人类作为生态系统的破坏者和维护者,理性地对失调或退化的生态系统进行物质、能量的补充,以免生态系统的退化,超过生态系统自身的阈值[4]。可以看出,生态学意义上的生态补偿,其最终目标是在处理人与自然的关系中,应遵循生态学的一些深层机理和准则,即尊重自然规律,使人与自然,乃至整个生态系统回归到自然的天性,以保障人类能够持续地利用并发挥好生态系统自身的调节能力。

在法学领域,生态补偿实际上是一种利益协调机制[5]。从这种意义上分析,生态补偿是以明确权利与义务,以及法律责任为内容来协调环境利益相关者的法律关系的环境经济政策之一。正如有的学者指出,生态补偿解决的是因生态调节功能的损益而引起的“人与人之间的补偿”[6]。然而,利用法律手段或协调环境利益相关者的关系,其最终目的应是为了更好地保护生态环境,实现自然生态的自我修复功能。所以,生态补偿不应该仅以“人与人之间环境利益的经济损失型补偿”为限,而更应该延伸到以“人类利益与生态利益之间的实物(自然资源本身)恢复型补偿”。

有学者从法律角度指出,生态补偿的目标,根植于它的物质层面,即人类处理生态危机、改善人地关系的愿望;生态补偿理应与充分利用自然力相结合,依靠人力、经济资本保护与建设生态环境,固然符合生态补偿的要求,但是放弃一定的经济效益,停止掠夺与破坏,依靠自然恢复,经常反优于前者。[7]其实,在立法层面,目前我国《城市绿化条例》和相关的地方性法规也做出了明确规定,破坏自然资源者不仅要求在某个时间段内承担相当的财产性损失(财产责任),而且基于环境的可持续发展理念,还应当要求其承担起恢复原状等非财产责任。例如,《城市绿化条例》(国务院令第100号,1992年6月22号发布)第二十八条:未经同意擅自占用城市绿化用地的,由城市人民政府城市绿化行政主管部门责令限期退还、恢复原状,可以并处罚款;造成损失的,应当负赔偿责任;《长沙市城市绿化管理条例》(修正)(1997年9月29号批准)第二十七条:损坏草坪、花坛、绿篱、绿带的,由园林行政主管部门责令停止侵害、限期恢复原状,可并处每平方米五十元罚款;造成损失的,应予赔偿。

在环境科学领域,有学者认为,生态补偿的直接目的只是调整利益关系,自然生态自然修复功能的恢复只是生态补偿的最终目的而不是直接目的[8]。

无论是生态学意义上的生态补偿,法学意义上的生态补偿,还是环境科学意义上的生态补偿,其最终目标都是恢复自然生态自我修复功能。在此处,恢复自然生态自我修复功能即是对生态城市建设过程中所遭受的或即将遭受的人为干扰或破坏的城市自然资源的修复或维持。恢复城市自然资源自我修复功能的过程,是以生态城市为目标的,对城市现有的自然资源进行调整与更新,促进人类系统与自然生态系统的良性循环和协调,实现可持续发展的过程。具体而言,恢复城市绿地自然资源的自我修复功能的过程,可以是对城市绿化建设水平与状况做出评价,也可以是对生态城市规划与建设做出综合考量,从而可以有效的预防或治理城市环境恶化问题,实现人类与自然、城市与自然、社会与自然的可持续发展。

3 绿地恢复补偿的基本原则

恢复绿地资源自我修复功能的问题,不单是生态城市建设中保护绿地自然资源一方面的问题,而是维持整个生态系统平衡发展一系列的问题。生态系统是由植物,动物和微生物群落及其无生命环境交互作用形成的作为一个功能单位的动态复合体。生态系统的动态性和复杂性的特点决定了恢复绿地自我修复功能是一个极为复杂的和综合的系统工程。从而,在恢复绿地自我修复功能的过程中,需要人们在遵循人类发展规律和生态规律的同时,也应遵循综合生态管理理念及其基本原则。

综合生态管理理念(IEM理念)最早是在1995年马拉维召开的生物多样性公约大会上提出的,是一种以跨越部门、行业或区域界限,通过综合规划和可持续发展的参与方式来解决与生物多样性保护和持续利用、土地退化和水域管理等有关问题的自然资源管理的全新理念。迄今为止,该理念已经得到了国内广泛的认可和实施,尤其在恢复自然生态系统和防治土地退化领域[9]。

目前对综合生态系统管理的内容规定得最全面的国际法律政策文件,是2000年《生物多样性公约》缔约方大会第五次会议通过的第V/6号决定《生态系统方式》[10]。该会议提出了综合生态系统管理12项基本原则。这些原则对具体生态保护实践中发挥了重要的指导性作用。鉴于此,在恢复绿地生态系统自我修复功能的过程中,应当结合不同种类绿地生态系统的特点和不同生态服务功能,通过运用综合生态管理理念及其基本原则并且确立绿地恢复补偿的主要原则,并将其运用到修复绿地生态功能的各个具体操作步骤中,以确保绿地恢复补偿的有效实施。

3.1 遵循生态规律原则

要恢复自然,维持人类与自然的平衡关系,首先应当遵循生态规律。在生态城市建设过程中,人类有意识地将生态规律运用于原有绿地资源的保护实践,尤其对原有绿地资源的管理层面,应当重点体现维护好自然资源特点及其本底状态。例如,可以利用现有的技术与自然合作的模式,即在不破坏原始植被或森林的本底状态的前提下,在供(绿)地方与需(绿)地方之间进行合理的移植,而后依靠技术和绿地自身的修复功能对遭受破坏的绿地资源进行有效的修复和管理,而没有必要采用全部剔除或砍伐等“一刀切”的方式来管理;更没有必要以先全部剔除或砍伐而后再种植的重复“环保”的运作模式来管理,从而可以减低绿地运营成本和养护成本,节约人力和物力资源。

3.2 无害原则

城市建设,在绿地与绿地之间进行移植的过程中,应当遵循无害原则。无害原则,在我国,一般被视为防治固体废物污染环境的“三化”原则之一(“三化”是指减量化,资源化和无害化),即以环境可接受的方式处置最终废弃物,使之减少对生态系统和人体健康的危害。早在1989年,联合国环境规划署在瑞士巴塞尔召开的世界环境保护会议上,通过了《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》,该公约以遏制越境转移危险废料为目标。其中,公约的序言部分明确指出了危险废物和其他废物应尽量在符合对环境无害的有效管理下,在废物产生国的国境内处置,又意识到这类废物从产生国到任何其他国家的越境转移应仅在进行此种转移不致危害人类健康和环境并遵照本公约各项规定的情况下才予以许可[11]。尽管该序言部分没有明确指出“无害原则”的概念,但其体现了“无害原则”的全部内容。

具体到绿地移植中的无害原则,则是指应当考虑迁出地中绿地等资源本身具有的危险物质给迁入地的环境和生态平衡带来的负面影响。例如,在绿地与绿地之间的移植过程中,为了避免当地的有害物质给其他地区的环境和生态平衡带来实际的或潜在的不利影响,在城市绿地规划中除了要对迁出(入)地的绿地资源进行环境影响评价外,还应当对全局的绿地资源进行环境影响评价,并且按照绿地的不同分类和功能,对绿地进行合理的配置与分布,从而可以从全局的范围内控制预防整个绿地生态系统被有害物质交叉感染。

3.3 可持续利用原则

可持续利用原则,即该移植行为应当在绿地生态系统自净能力的承受范围内进行。绿地生态系统自净能力的承受范围也就是指绿地资源生态承载力。在生态承载力范围内开展生态城市建设,能保持并提高人类对城市生态系统的自我调节、恢复、维持和发展的能力,使人、自然和环境融为一体,和谐发展[12]。 虽然生态系统可以凭借自身的调节功能来维持自身的平衡,但是,这种平衡也是一种动态的平衡。在良好的外部环境条件影响下,生态系统都会呈现相对平衡的状态,一旦超过了生态系统所能承受的极限,这种平衡的状态将会受到破坏。在城市绿化建设的过程中,要持续的维持整个生态系统的平衡状态,发挥绿地资源的有效、持续利用,这不仅是强调如何增加城市绿地的数量,覆盖面积的问题,也不仅是为了发挥绿地生态服务功能而花费巨额成本建设和养护人工绿地的问题,而更应该是如何更合理的调节原绿地自然资源与人工绿地的配置关系,及如何在城市与乡村之间形成绿地生态合作模式,甚至是如何在地方城市之间形成区域生态合作模式的问题。

其中,在调节原绿地自然资源与人工绿地的配置关系方面,例如,就公共绿地范围内的移植行为而言,除了保障当地人基本生活品质所必需的安全、健康、舒适和富有美感的公共环境权利的享有外,针对商业性土地开发和建设行为,应不得盲目追求绿化的经济效益而忽视了杂草等自然资源的生态效益。杂草的生态本位研究已经受到了国内外学者的广泛关注[13-16]。通常,杂草被人们视为一种无用或有害于人类活动的野生植物。但杂草本身以具有耐不良环境、生长快、繁殖力强等优良特性,已经成为了一种重要的生物资源。基于此,人们可以利用现有技术,在不影响区域生态良好环境的条件下,保留并充分利用好杂草资源的优势,这不仅能够填补特殊区域的绿地资源匮乏的空白,而且能够使杂草资源“变废为宝”,成为维持整个生态平衡与发展的重要角色。

3.4 因地制宜原则

在管理和移植绿地资源的过程中还应当遵循因地制宜原则,即不仅需要考虑到不同绿地资源本身的生长环境特点,还要考虑到不同区域对该绿地资源的需求及其程度,以充分发挥出绿地资源的生态系统服务功能。例如,出于防治风沙,防震的目的对绿地资源进行合理的管理和移植;出于保护原始绿地资源的历史文化价值对其进行合理管理;出于保护当地人享受自然、必要的游憩活动以及步行者的安全对其进行合理的管理和移植,以及出于保护动植物生存,繁殖的栖息地,以维护生物多样性为目的对其进行合理的移植与管理。

4 绿地恢复补偿的效益分析

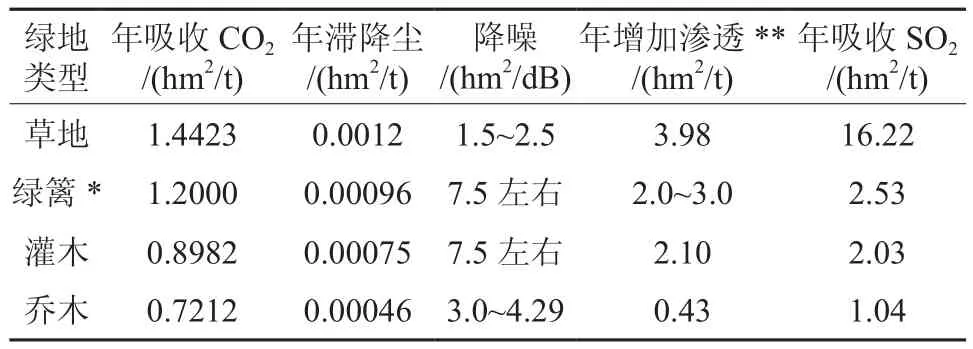

如前所述,从绿地生态功能来看,不同类型绿地的生态功能在城市生态系统中发挥的作用是不同的(如表1)。通常,大多是运用损害(费用)与效益分析方法将绿地补偿效益以货币化来量化[17]。即通过计算出某种类型绿地的生态补偿量,以货币化形式得出某种类型绿地生态功能的补偿效益。

表1 不同类型绿地生态功能比较 [18]†Table 1 Ecologic compensation functions of different greenlands

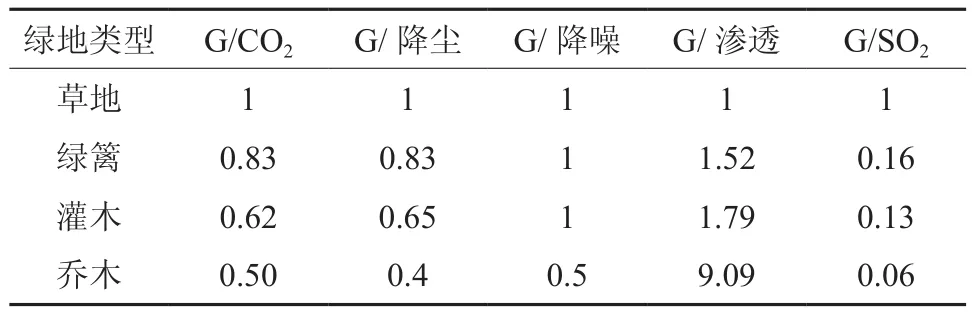

某种类型绿地的生态补偿量与绿当量有关,即在某一单位面积内补偿某种单位污染物所需要的绿地量决定了某种类型绿地的生态补偿量。若将草地对某种单位污染物的补偿功能定为单位绿当量,那么根据其他类型绿地与草地的生态功能之比可得到其他类型绿地的绿当量(如表2)。

表2 不同类型绿地的绿当量[18]†Table 2 Green equivalent of different greenlands

由表2可以看出,要发挥某种生态功能,所需要的不同类型绿地的绿当量是不同的。因此,在单位面积内明确所需要的不同类型绿地的绿当量有利于以货币化确定不同类型绿地的生态补偿量,也有利于确定不同类型绿地的建设面积,从而改善城市环境,减轻城市环境受污染的程度。

实践中[19-20],这种货币化补偿模式在绿化建设中发挥了很大的作用,然而它也存在自身缺陷和不足性。如表2所示,以城市草地为例,假设某一区域城市草地的面积为1公顷,在计入运营成本和费用以及技术水平的情况下,其货币补偿量显然大于草地生态自我恢复的补偿量;并且这种货币补偿是一次性的,不足以持续的发挥保护城市草地生态价值的作用,从而不能很好的满足现代社会日益变化的需求,也不能满足社会和生态环境和谐可持续发展的需求。

相比而言,在人类可持续发展的影响以及不同类型绿地的潜在价值及其对整个生态系统可持续发展的影响下,绿地恢复补偿所产生的效益是巨大的,潜在的,无法估量的[21];并且转变绿地到货币的理念,提出从绿地到绿地的恢复补偿,对扭转环境退化,恢复生态系统服务,帮助减缓气候变化[22];土壤形成和保护,蓄养水源,排洪减压,丰富娱乐文化;以及增加其种群的多样性[23],为子孙后代谋求高福利水平起到了直接性的推动作用。这不仅能够满足现代社会日益发展的需要,而且能够真正实现城市与自然和谐、可持续发展。

5 结论与讨论

(1)城市绿化的本质问题在于如何促进人与自然的和谐与可持续发展。面临自然绿地逐渐被人工绿地取代,绿地生态服务功能遭受破坏甚至丧失的问题,我国迫切需要构建合理的绿地恢复补偿机制。绿地恢复补偿机制与其说是对目前我国尚未成熟的生态补偿的挑战,还不如说是对它的思考与完善。

(2)将IEM理念及其12项基本原则渗透到绿地自然资源的保护和恢复的各个具体操作之中,可以为我国城市绿化建设中环境问题的解决服务,也可以成为一种新的尝试。

(3) 通过分析绿地生态功能货币补偿的效益,推导出从绿地到绿地的绿地恢复补偿有利于减少恢复费用和成本,最大效率发挥绿地生态服务功能。特别是,在人类可持续发展的影响以及不同类型绿地的潜在价值及其对整个生态系统可持续发展的影响下,绿地恢复补偿所产生的效益是潜在的,巨大的,无法估量的且无法替代的。

(4)补偿方式和补偿途径是绿地恢复补偿的基础和保障。如何实现绿地恢复补偿机制将是后阶段的研究重点。

[1] 赵慧明, 唐建军. 生态城市—21世纪城市发展的必然趋势[J]. 城乡生态环境建设:原理和实践, 2003年海峡两岸生态学学术研讨会(会议论文), 2003:62.

[2] 生态城市[EB/OL]:http://baike.baidu.com/view/194698.htm,:2012-7-16.

[3] 杜 群. 生态补偿的法律关系及其发展现状和问题[J]. 现代法学, 2005,27(3):186.

[4] 何承耕. 多时空尺度视野下的生态补偿理论与应用研究[D].福建:福建师范大学, 2007:69.

[5] 王清军. 生态补偿机制的法律研究[J]. 美中法律评论,2006,3(2):77- 81.

[6] 李爱年, 刘旭芳. 生态补偿法律含义再认识[J]. 法制经纬,2006,(10):46.

[7] 谢剑斌, 何承耕, 钟全林. 对生态补偿概念及两个研究层面的反思[J]. 亚热带资源与环境学报, 2008,3(2):61-63.

[8] 刘世强. 正确理解生态补偿必须明确几个问题[J]. 环境保护与循环经济, 2009,29(12):20.

[9] 国家林业局科技司. 理念的运用与发展[N].中国绿色时报,2010-5-5.为推动西部土地退化防治提供更多经验[N].中国绿色时报,2012-7-3.

[10] 蔡守秋. 论综合生态系统管理[J]. 甘肃政法学院学报, 2006,86:22.

[11] 控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约[EB/OL]:http://baike.baidu.com/view/392900.htm. : 2012-8-20.

[12] 刘中梅. 生态城市建设中生态承载力保障的法律规制—以大连生态城市建设为例[J]. 辽宁师范大学学报, 2008,31(2):37.

[13] 谭永钦, 张国安, 郭尔祥. 草坪杂草生态位研究[J]. 生态学报,2004, 24(6):1300-1305.

[14] 张 静, 张巨明. 低养护草坪草种研究进展[J].草业科学.2010, 27(7):35-40.

[15] 冯黎灵, 王爱玲. 浅谈杂草在园林绿化中的应用[J]. 山西建筑. 2008, 34(35):351-352.

[16] 王 凯. 杂草在城市景观中的生态价值与应用[J]. 山东林业科技, 2009, 183(4):99-100.

[17] 王 岩, 李 洁, 王红端, 等. 城市绿地补偿价值计算方法及其应用[J]. 北京师范大学学报(自然科学版),2005,41(6): 642.

[18] 叶文虎, 魏 斌. 城市生态补偿能力衡量和应用[J]. 中国环境科学,1998,18(4):299.

[19] 林媚珍, 陈志云, 蔡 砥,等. 梅州市森林生态系统服务功能价值动态评估[J].中南林业科技大学学报,2010,30(11):54-64.

[20] 廖建军, 李 晟, 杨喜生,等. 城市园林树种规划探讨—以衡阳为例[J]. 中南林业科技大学学报, 2009,29(3):162-166.

[21] Konijnendijk C C. The Forest and the City: The Cultural Landscape of Urban Woodland [M]. Berlin: Springer Science,2008.

[22] Leonie Seabrook, Clive A. Mcalpine, Michiala E. Bowen.Restore, repair or reinvent: Options for sustainable landscapes in a changing climate [J]. Landscape and Urban Planning.2011,100:407-410.

[23] Soares A L, Rego FC, McPherson EG. Benefits and costs of street trees in Lisbon Portugal[J]. Urban Forestry & Urban Greening,2011,10:69-78.

Analysis on compensation for green space restoration in eco-city construction

ZHANG Xue, JIANG Su-hong

(School of Political Science and Law, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China)

In the eco-city construction, ecosystem service function of green space has been destructed and is even facing risk of losses,so compensation for green space restoration should be implemented imminently. The compensation for green space restoration is defined as the green resource, population, community and ecosystem that were disturbed or destructed can be improved and continuously maintained oneself living state through self-adjusting and self-repairing function with the help of the ecological restoration methods and techniques. According to the ideology of IEM and 12 basic principles, the four basic principles for green space restoration compensation(GSRC) were put forward such as: ecological law, harmless, sustainable utilization and suited to local conditions. Due to the view of sustainable development, the GSRC is different from green land monetization compensation, the benefits produced by the former has the potentiality, expansibility and nature of un-reckonable, that of the latter is unable to replace the former.

eco-city; compensation for green space restoration; integrated ecosystem management (IEM); harmonious development

S718.1;X197

A

1673-923X(2012)11-0211-06

2012-10-10

中南林业科技大学研究生科技创新基金项目(2010sx12)

张 雪(1985-),女,硕士研究生,主要从事环境法学的研究

姜素红(1964-),女,教授,硕士生导师,主要从事法理学、环境法学研究;E-mail:jsh3329@163.com

[本文编校:欧阳钦]