论反能量、反光子的存在及物理特性——兼论证实反光子存在的实验设计

傅文彦

(黄淮学院,河南 驻马店 463000)

论反能量、反光子的存在及物理特性

——兼论证实反光子存在的实验设计

傅文彦

(黄淮学院,河南 驻马店 463000)

文章论述了反能量(负能量)和反物质的本质,提出了一些证实反光子存在和显示反能量物理性质的实验设计.

反物质;反能量;反光子;实验设计

0 引言

20世纪初,由于物理学的一场大革命,在物理学领域竖起了两杆大旗,一是相对论,一是量子力学.这两个宏大理论体系的哲学思想和因果律截然不同,它们所处理的物理体系也大不一样.相对论主要处理高速、宏观、引力等方面的问题,而量子力学则主要集中处理微观世界的一些问题.随着两大理论在各自领域的成功(理论完善和实验证实)以及两者间的碰撞和融合,大大推进了物理学和相关科学技术的发展.

相对论和量子力学理论的融合还衍生出了许多新的物理思想,反物质概念的建立和深化就是其一.1898年,英国物理学家Arthur Schuster曾从电荷有正、负的事实联想到金子也可能有负的.但是,科学意义上的反物质概念是在狄拉克1928年建立狄拉克方程之后产生的.从狄拉克1931年提出反粒子理论解释其方程的负能解,到1932年美国物理学家安德森发现带正电荷的电子,反物质概念才基本确立.

1955年美国在加速器上制造出了反质子,1956年人们发现了反中子,1995年欧洲原子核委员会制造出了寿命为40 ns的反氢原子.人们还发现一个反中子经过β衰变后,会变成一个反质子而不是一个带正电的质子.目前,反物质已经用在正电子放射断层扫描仪中,且在理论的指导和实验的支持下,反物质的概念已基本确立,但是,反物质概念的进一步深化和完善,有待于人们冲破某些固有观念,有待于开拓新领域的实验.

本文约定:把与正电子(带正电荷的电子)相同的物质世界叫反物质世界,把与正电子相反的物质世界叫正物质世界,正物质世界的能量叫正能量简称能量,反物质世界的能量叫负能量或反能量.

1 狄拉克方程及其负能态诠释—反能量

狄拉克在建立狄拉克方程时,有意识地把描述微观粒子的薛定谔方程和狭义相对论结合了起来.在构建哈米顿算符时,他就假定它满足洛伦兹协变性的要求,从而巧妙地把量子力学和狭义相对论结合起来.于是,狄拉克在研究该方程的解的过程中发现了负能解.但是,物理学家对负能解的物理意义的认识经过了一个复杂而漫长的过程,从1928年开始经过近一个世纪的探讨(包括理论和实验研究),人们对负能解终于有了初步认识,起码认识到反物质具有的能是负能.但是,负能量更深层的意义以及负能量和其他物理量的关系,还有待人们更深入地研究,也许这就是解决目前物理学中一些重大难题的突破口.

笔者认为,负能量是与正物质能量相反的能量,但它与正能量一样符合代数运算规律;负能量还与反物质的结构密切相关;负能量在反物质世界的地位如同正能量在正物质世界的地位,反物质世界也一定会有负能量守恒定律,负能量守恒定律是反物质世界最美丽的定律;把现在认识到的负能量叫做反能量,可能更有助于认识其本质,其他物理定律、定理和法则也是如此.

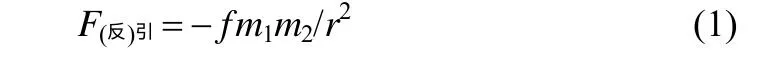

另一个重大问题是能量与质量的关系问题.反物质世界的能量是负的,显然质量也应该是负的,因为E=mc2.这就涉及万有引力问题.这个问题可以这样来回答:由于m1m2=(−m1)(−m2),故负质量与负质量之间的万有作用力

仍是引力,而不是斥力;但是,反物质与正物质之间的万有作用力

是正的,即是斥力.

2 反原子的辐射和吸收——反光子

从对称性上考虑,反物质中的反原子也会有电磁辐射,也具有波粒二重性.这个辐射不同于正物质的电磁辐射,因为它的能量是负的.笔者在这里把这种辐射的量子称为反光子.反光子具有反能量,也是反物质.

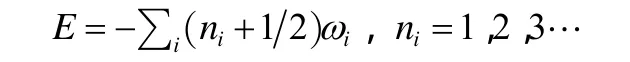

依此推理,反光子也可用类似于麦氏方程和狭义相对论的质能关系E=mc2来描述.由爱因斯坦光子论[1]及正、反物质的对称性可推知E(光)反=−ħ.ω笔者确信,反光子遵守类似于量子场论的描述,即反光子的光量子方程形式仍是

其中ωi=ħiν,νi是反光子波的频率,ni是频率为νi的反光子数;拉氏量中 3次以上的项描述反光子及其他反粒子的散射、产生和湮灭;反原子辐射的电磁场与正原子辐射的电磁场有不同之处,体现在力学性质和量子性质的某些方面.

反原子既能辐射能量,也能吸收能量.反原子如果吸收反能量(反光子)将会使其能量绝对值增大,反原子如果吸收正能量(正光子)将会使其能量绝对值减少.

根据正物质世界能量趋于最小原理(绝对值趋于最小),从对称性上分析,反物质世界应遵守相似规律,即能量绝对值最小原理.反原子吸收正光子之后,会更加稳定,即可以延长反原子的寿命.

3 证实反光子存在的实验设计

科学和信仰的根本区别是:科学中的假设和理论都要有实验支持,要有实验验证,要能预言实验结果,而信仰一般无法用实验证实.笔者这里提出以下证实反光子存在的实验设计:

3.1 反氢原子的电磁辐射就是反光子

正物质世界和反物质世界之间应存在对称性,反氢原子也应有能级间的跃迁.但极其重要的一点是,反氢原子能级间的跃迁是负能量能级间的跃迁,也就是说反氢原子辐射或吸收的都是反光子(在反物质世界).

正光子的能量与反光子的能量是相反的,用正光子去照射反氢原子,就可以使反氢原子的能量绝对值减小,从而使反氢原子较为稳定.为了使这种效应更加明显,我们可以用正氢原子受激后的辐射照射即将合成的反氢原子,即用氢原子发出的激光去照射反氢原子.从能量绝对值最小原理出发,可以推论这种照射更有利于反氢原子的制造.通过这种实验,可直接或间接地证实反光子的存在.

3.2 通过带电正、反物质粒子变速运动辐射的湮灭来证实

因为正、反粒子都可受电场和磁场的控制,这样就可以使其同处于一个能使它们留下痕迹的空间中,观察两者处于加速状态中辐射的正光子和反光子的湮灭现象.这种实验的实现将能直接证实反光子的存在,回旋加速器或正、负电子对撞机是这类实验可以借用的实验设备.

3.3 从已有反粒子照片等资料中寻找反光子的踪迹

美国物理学家安德森(Carl D. Anderson)1981年撰文回忆说:是中国科学家赵忠尧1930年的实验,引导他终于发现了正电子.我们也可用类似的思维去查看可能与反光子有关的高能物理实验,以期找到一些线索.例如,可以查看正、负电子湮灭的有关资料,可以查看γ光子对中有没有反光子的痕迹,还可以查看反质子、反超子等照片中有无反光子的信息.这种方法既经济又快捷,但应注意这样的问题:静电场、静磁场与电磁场(光子)是不同的物理状态,静磁场与静电场是电磁场的特殊状态,静磁场(或静电场)与电磁场之间的作用和电磁场与电磁场之间的作用有所不同;产生γ光子对时正、反物质的初瞬斥力,可能同时产生正、反光子.根据以上讨论,从原有资料中寻求反光子的信息是可行的.

3.4 通过宇宙观察和太空实验寻找反光子

广义相对论预言的引力透镜现象,在正物质世界已被证实.从正、反物质对称性的角度推理,在反物质世界也应该有类似的引力透镜现象,但在正物质世界观察到的应是负引力透镜现象,因为正物质与反物质间的万有作用力是斥力.

笔者认为,宇宙中的反物质(反原子、反粒子)也会发生衰变,这时就有可能产生反光子.反光子的能量绝对值越大,正物质对它的斥力就越大,就越不易被正物质吸收.因此,在太空实验中找到反光子的几率可能较大.

4 结语

如果反能量、反光子被实验证实,那么对现代物理学理论的影响将是巨大的,并且将有可能影响到社会的各个方面.简言之,这种影响主要反映在:(1) 深化人们对正能量与负能量、正物质与反物质的认识;(2) 激励人们进一步检验物理学的基本原理;(3) 促进相对论和量子场论(量子力学)的完善;(4) 为建立新物理理论打下基础;(5) 提高科技发展水平.

志谢:感谢我的外孙佘沛泽完成该篇论文的文字录入!

[1] 戴元本.量子场论的发展[M]//科学前沿与未来:10集.北京:中国环境科学出版社,2006:47.

On the Existence and Physical Properties of Antienergy and Antiphoton——Also on the Experimental Designs to the Confirm of the Existence of Antiphoton

FU Wen-yan

(Huanghuai university, Zhumadian Henan 463000, China)

This article discusses the nature of the anti-energy (negative energy) and antimatter. Some experimental designs to confirm the existence of anti-photon and display of anti-energy physical properties are proposed.

antimatter; anti-energy; anti-photon; experimental designs

O4-1

A

1006-5261(2012)02-0005-02

2011-10-15

傅文彦(1936―),男,河南西平人,教授.

〔责任编辑 张继金〕