立足“最近发展区”设计“追问”的策略初探

柏杨 翟元国

(扬州大学附属中学 江苏 扬州 225002)(扬州大学附属中学 江苏 扬州 225002)

苏联教育家维果茨基认为:教育对学生的发展能起到主导作用和促进作用,但需要确定学生发展的两种水平,一种是已经达到的发展水平;另一种是可能达到的发展水平,表现为“学生还不能独立地完成任务,但在成人的帮助下,在集体活动中,通过模仿,却能够完成这些任务”.这两种水平之间的距离,就是“最近发展区”.

由此可见,当教学内容处于其“最近发展区”时,教学不仅可行而且有效,有效教学的标志,就是不断地把学生的“最近发展区”转换为“现有发展水平”,也就是不断地创造新的更高水准的“最近发展区”.在“最近发展区”的不断升级中,学生的积极性得到调动,潜能得到发挥,实现教育对学生发展的主导作用和促进作用.

以问题为中心的课堂教学,应立足“最近发展区”,用追问的形式,有效帮助学生走过“最近发展区”.追问并不是说随意提出一串杂乱无章、令人眼花缭乱的问题,而应机智灵活地提出由浅入深、由易到难、循序渐进的多个问题,体现出明显的程序性;追问的问题难度不等、相对独立,却又环环相扣、依序递进,可以促使学生在一个又一个问题解答的过程中,由表及里、由浅入深地认识事物的本质,实现从已经达到的发展水平提升到可能达到的发展水平.那么,如何立足于学生的“最近发展区”进行 “追问” 设计呢?笔者结合近两年的四节获奖课例,谈谈“追问”的策略.

1 以故引新在追问中实现问题的发展

教学实践中我们感到,在新授课中,教师能以学生为主体,设立问题情境,充分借助学生已有的发展水平,立足“最近发展区”,通过有序的追问,能不断激发学生学习热情,促进学生积极思考,使课堂充满活力,在“追问”中实现问题的发展.

教学片断1:教科版普通高中物理必修2,“曲线运动”一节中关于物体做曲线运动的条件探究教学.

情境:观察嫦娥探月卫星的发射升空和奔月的模拟视频.

问题:发射火箭点火后,先做什么运动?进入轨道后做什么运动?

回答:先做直线运动,后做曲线运动.(已经达到的发展水平)

追问:物体做曲线运动的条件是什么呢?(将达到的发展水平)

为能拓展学生的思路,教师做了两个演示实验:①单摆的运动;②小球平抛运动.

追问:上述两例中有什么共同之处?要求学生画出上述两个实验中小球的受力分析示意图,并标出任一时刻的速度方向.(最近发展区)

在教师的引导下,学生分析、发现,做曲线运动的物体所受合外力的方向与物体运动的方向不在同一条直线上.(完成将达到的发展水平)

追问:能否自主设计实验证明这一论断?(问题发展)

学生设计了让小钢球从直轨道上滚出,再从磁铁旁边滚过,看小钢球的运动轨迹的实验.实验结果是无磁铁时,小钢球沿直线运动;有磁铁时,小钢球从磁铁旁边滚过时,做曲线运动.从而用实验证明了上述观点.(完成达到的发展水平)

追问:能否用理论证明这一结论?(问题发展)

提示:牛顿第二运动定律告诉我们什么?(已经达到的发展水平)

追问:能否用牛顿第二定律给出上述实验的理论解释呢?(最近发展区)

学生通过理论研究归纳出物体做曲线运动的条件.(完成新的将达到的发展水平)

2 逐级登阶在追问中实现知识的发展

在实验课教学中,通过一个接一个的“追问”和解决,学生的思维被紧紧吸引在对物理问题的探究之中;随着问题的逐步深入,学生在老师和同学的帮助下拾阶而上,顺利的从已有发展水平到达可能达到的发展水平,在追问中实现知识的发展.

教学片段2:教科版普通高中物理选修3-3第一章第二节“用油膜法测油酸分子的大小”

问题:给你一把直尺,如何能较为准确地测出一张纸的厚度?(构建物理情境)

解决:测多算少.(已经达到的发展水平)

追问:分子的线度大约是10-10m,你有什么办法测出一个分子线度吗?(将达到的发展水平)

解决:让1亿个分子紧密排成一排,测出宽度,除以108,得出一个分子的大小.

追问:怎样才能将1亿个分子紧密排成一排呢?(最近发展区)

学生茫然.为帮助学生走进最近发展区,老师设计新的问题来引导学生思考.

问题:有一瓶沙子,体积约为V=1 L,已知每粒沙子的直径约为d=0.5 mm,如果要把沙子一粒紧挨着一粒平铺到水平面上,则平铺面积有多大?(构建物理情境)

追问:水分子的直径约为D=0.40 nm,若把水分子看成是球形的,那么,质量为1 g的水的所有水分子一个紧挨着一个紧密平铺,面积约为多少平方米?(最近发展区)

代入数据得

S=2 500 m2生惊叹,面积有这么大!

追问:在现有的实验室里,有量筒、刻度尺,怎样粗略测定分子的大小?(将达到的发展水平)

讨论:取很少的水,如为0.01 mg的水,则面积约为250 cm2.

追问:怎么取0.01 mg的水?学生交流讨论,有人提出用极细的针头滴一滴来获取.

追问:即使能取得0.01 mg的水,怎么才能得到单分子层的水膜?

学生茫然无措.老师提示学生阅读教材.(最近发展区)

追问:教材中介绍了用油酸粗略测定分子直径的科学依据是什么?

讨论:结合化学课学到的知识,油酸(C17H33-COOH)虽然不溶于水,但其中的羧基具有亲水性,而烃链具有亲油性,所以,当油酸滴到水面时,每一个油酸分子的羧基部分会极力地争取到与水面接触而“直立”在水面上,从而完全展开,在水面形成单分子层.

问题:油酸的摩尔质量是282 g/mol,密度约为0.6 g/cm3,要想得到约250 cm2左右的油酸单分子层面积,约需要多少g的油酸?

解决:通过计算可知约为0.002 mg.生惊呼!太小了,无法取.

追问:怎么办?(更高一级将达到的发展水平)

解决:学生再次展开激烈的讨论,提出用稀释的方案.将油酸溶于酒精,制成油酸酒精溶液.……

追问:油酸和水都是无色的液体,怎么找出油酸的面积呢?……

3 变式拓展在追问中实现方法的发展

在习题课教学中,从学生已有发展区出发,通过变式拓展,将学生的思维引入“最近发展区”,在“追问”中不断提升,达到更高的发展水平,实现方法的发展.

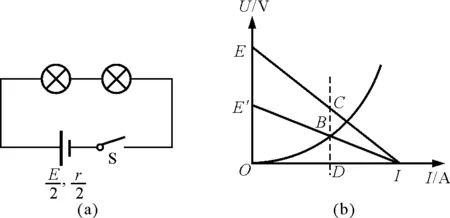

教学片段3:非线性元件的工作点随电压或电流变化的研究

【例题】(2004上海高考物理试卷的第18题)小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大.某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别为小灯泡上的电流和电压):

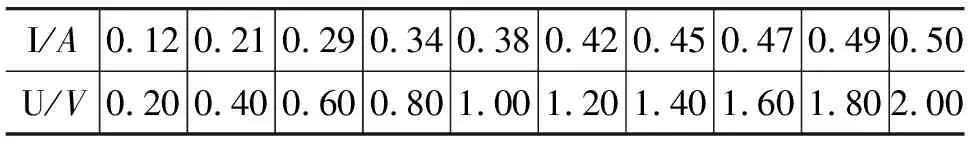

I/A0.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U/V0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

(1)画出实验电路图.可用的器材有:电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围0~10 Ω)、电源、小灯泡、开关、导线若干.

(2)在右图中画出小灯泡的U-I曲线.

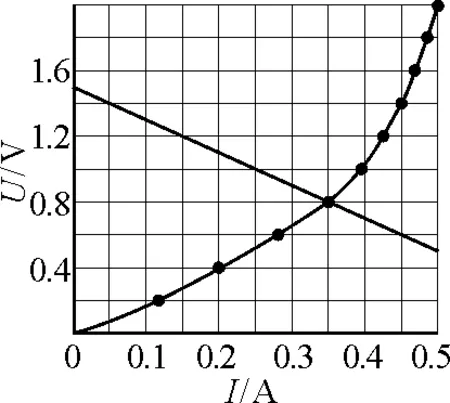

(3)如果实验中电池的电动势是1.5 V,内阻是2.0Ω,问:将本题中的小灯泡接在该电池的两端,小灯泡的实际功率是多少?(简要写出求解过程:若需作图,可直接画在第(2)小题方格图中)

图1

由于小灯泡的电阻随温度的变化不是线性关系,所以,用函数法是难以解决问题的,但利用伏安特性曲线,可以很方便地得到问题的解,只要在上述的U-I图线上画出小灯泡伏安特性曲线和电源的外伏安特性曲线,两图线的交点,就是小灯泡的工作点,如图1所示.其交点处的U与I的比值为小灯泡实际电阻,U与I的积为小灯泡的实际功率.教学中我们发现,这个问题学生一般已会解决,但如果将题目的条件稍加变化,学生往往就一筹莫展,其根本原因还是对问题的本质没有清晰的认识.因此,我们做变式训练,在追问中实现方法的发展.

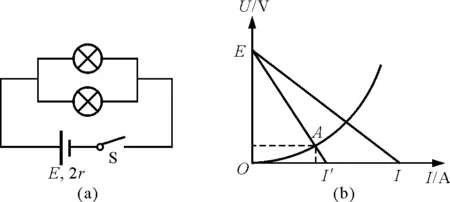

追问1:若将两个一样的小灯泡并联接在该电池的两端,小灯泡的实际功率是多少?(将达到的发展水平)

图2

图3

追问3:若一节电动势为E,内阻为r的电池与一个定值电阻R,小灯泡L组成串联电路,已知L的伏安特性曲线,小灯泡的实际功率是多少?

方法总结:由以上讨论可知,找出非线性元件的工作点问题可以归纳为一个电池和一个灯泡的问题,用E=U+Ir来解决,只要合理地找出等效电动势和内阻,可以作出电池的外伏安特性曲线与小灯泡伏安特性曲线的交点,可方便地得到小灯泡的实际电压、电流、电阻和电功率.

4 乘胜追击在追问中实现能力的发展

在创新设计型实验的教学中,用“追问”的方法,使学生既联系了学过的知识,利用已有发展的水平,又能在老师“追问”的主导下,乘胜追击,开拓、创新,穿越最近发展区,成功到达将达到的发展水平,在追问中实现能力的发展.

教学片段4:电容器的电容概念的建立.

在创新设计型实验的教学中,通过不断地追问,学生的物理的问题越来越明确,解决的方案越来越优化,应用知识的水平越来越提高.

参考资料

1 人民教育出版社编辑室.全日制普通高中物理必修2.选修3-1.选修3-3(教科版).北京:人民教育出版社,2003

2 张春兴,教育心理学.杭州:浙江教育出版社,第一版.1998.5