“去电信化”融合视频通信产品方案分析

韩建亭,柯 卫,万 象

(1.中国电信股份有限公司上海研究院 上海200122;2.中国电信股份有限公司上海分公司 上海200120)

1 引言

随着互联网的普及和移动互联网的快速发展,用户已普遍习惯于采用互联网模式满足日益丰富的通信需求。基于这种模式,用户不仅可以进行无边界的话音通信,还可以进行即时消息、多媒体分享甚至包括点对点、点对多点的视频通信。近年来,互联网视频通信业务呈现规模发展的效应。手机、平板电脑、机顶盒等智能终端的发展,也让用户在不用额外增加终端成本的前提下,就有条件进行视频多媒体通信。光网城市的建设和IMS的规模试验使运营商网络具备了实现多媒体视频通信的基础和条件。尽管如此,至今在全球范围内还没有运营商提供面向公众的点对点多媒体视频通信大规模应用的先例。运营商的多媒体视频通信还大都是面向行业应用的视频会议以及监控类应用。面向公众客户普遍服务的多媒体视频通信业务方面,无论是业务应用模式、业务管理模式还是终端平台及系统的构建模式,还都在探索中,本文结合作者近年来的研究和实践,对运营商实现可运营的面向公众用户的点对点视频多媒体通信的产品方案、产品形态等关键要素进行分析和探讨。

2 视频通信业务分析

2.1 互联网视频通信产品分析与启示

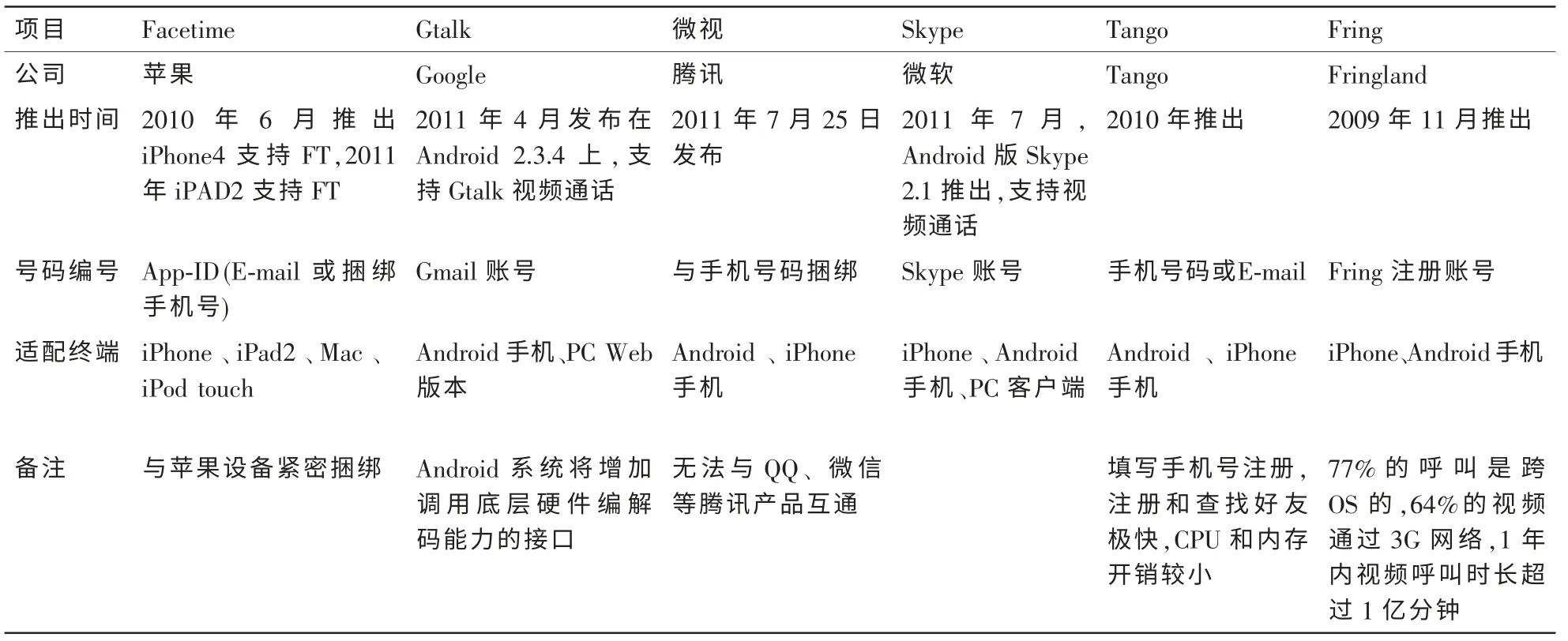

自2010年开始,移动互联网公司纷纷推出视频通信产品,国外有苹果的Facetime、谷歌的Gtalk以及Skype、Tango、Fring等产品,国内有腾讯推出的微视、QQ视频等,用户在PC、手机、PAD上安装即可进行点对点的视频通信。尽管这些通信产品可能不是基于电话号码,也不能支持与现有其他网络进行落地互通,但人们已经开始普遍使用基于宽带网络的互联网视频通信产品。这些产品从产品战略布局上大致可分为以下几类。

(1)互联网通信业务的延伸

这些产品包括Skype、腾讯QQ等。Skype由VoIP话音的成功顺利延伸到多媒体融合视频通信,最新发布的5.5.0以上版本,支持点对点/点对多点的视频、IM、分享等丰富功能。对腾讯QQ而言,视频在初期或对IM是辅助形式,但在IM形成超级规模的基础上,腾讯开发的微视则是典型的点对点视频通信应用。

(2)终端的延伸应用

随着苹果终端的巨大成功,苹果提供的Facetime在iPhone、iPad以及MAC电脑上的应用,彻底带动了公众用户对视频通信的认知和需求的提升。

(3)纯互联网视频应用

早在2008年Google就基于Web页面实现了GTalk的视频聊天功能,Gtalk基于Gmail账号实现视频通信功能,2011年Google在Android 2.3.4上支持视频业务。

(4)新兴的移动互联网视频

硅谷创业公司的Tango和Fringland的Fring是这类典型应用的代表,它们依托于智能终端的发展,采用手机号码或注册账号的形式进行视频通信,这类应用现在发展异常迅猛。

表1列举了目前主流的互联网视频通信产品情况,并从以下几方面进行了分析。

(1)商业模式

互联网产品一般免费,视频通信功能作为话音和IM的延伸,或终端功能的增强,以黏性价值为主,基本不作为单一产品进行推广。只有Skype和Fring支持与现网电话(手机、固话)互通,IP to Phone采用预付费方式,客户端可查看预付费金额,通话后消费金额一目了然。

(2)用户群

基本都是面向大众的互联网通信模式,没有针对特定用户群进行定制。从下载量和用户评论分析来看,PC-PC的视频聊天已被用户普遍接受,基于手机的视频通信尚未形成普遍习惯,移动视频通信正处于市场导入期。

(3)账户号码

部分移动视频通信产品(苹果FT、腾讯微视)采用手机号码,注册开通使用便捷,配合手机短信和邮箱进行认证,且便于利用手机通信录快速形成好友关系,但存在在线状态不够准确,呼叫时经常无法接通的问题。

(4)通信协议及媒体处理

除苹果使用SIP协议外,其他都使用私有协议,分辨率多使用CIF格式,媒体流处理为可变比特流,带宽开销主要在100~300 kbit/s。媒体流传输除了微视外,均采用点对点传输模式。采用软件编解码方式,对硬件有要求,低端手机无法很好地支持该业务。

(5)通信质量

音视频通信质量受网络环境影响较大,3G网络下质量较差,但用户普遍接受互联网模式的通信体验,比较起来,视频的质量和画面的时延是可以容忍的。

仔细分析可从中得出以下一些规律与启示。

(1)架构开放和集约运营是关键

私有协议使视频通信产品难以实现与其他通信产品的落地互通。系统集中部署以及便捷的互联网管理模式较好地满足了用户跨地域视频通信的关键需求,大大提升了用户的使用体验。

(2)终端决定体验效果

互联网视频通信基本采用客户端软件方式,其中核心的音视频编解码处理需要依靠终端主芯片来完成,终端芯片处理能力决定着用户体验视频效果的好坏。

表1 几种典型的互联网视频通信产品

(3)编解码优化是核心

音视频编解码的效率、对于网络时延抖动的优化,都影响着用户使用视频电话的体验,Skype依靠GIPS话音编码在无线及网络环境较差的情况下仍能保障话音较好的效果,成就了Skype的全球VoIP领先地位。

(4)带宽是基础保障

带宽的制约一直是视频通信的瓶颈,分辨率越高,图像越清晰,对于带宽的要求越高,据估算CIF格式的视频通信需要300 kbit/s左右的带宽,DVD画质需要2 Mbit/s左右的带宽。

2.2 运营商开展视频通信业务的关键要素分析

电信运营商早在10年前就进行了面向公众用户的视频通信产品试点,包括面面通等,但一直都没有形成规模。影响视频通信业务成功的因素很多,业务成本、网络环境、技术条件、运营思路、产业链支持等都是过去影响视频通信业务成功的主要因素。

如图1所示,随着网络的发展和技术的突破,影响视频通信业务的成本、带宽、终端等方面得到改善,使得视频通信逐渐显现可行的机遇。除了需要具备这些基础要素以外,运营商开展视频通信业务还必须从观念上彻底转变,“去电信化”是影响视频通信业务成功的关键要素。具体来说,“去电信化”主要表现在以下几个方面。

(1)视频通信的业务定位不是电信基础业务而是一种增值应用

从互联网视频通信产品的发展可以看出,视频通信是基础产品的附加功能,不应作为一个单独的产品进行推广。对运营商也是一样,如可以作为宽带、手机或固网电话的附加应用。可以基于用户的现有手机号码、固话号码、邮箱等业务账号进行视频通信而不一定要求用户新申请账号。在业务的培育期,可以在网内免费,落地或与其他网络互通才进行收费;也可以直接执行现有基础业务的套餐,尽量不给用户增加新的额外收费。面向光网接入的用户或行业用户,可以发展720P以上的高清视频通信应用。

(2)终端是制约视频业务的瓶颈和门槛

应依托用户现有的手机、PC、PAD、机顶盒,开发适配这些智能终端的客户端为主,即终端的软化,以保证业务前期的快速成长,也可以基于智能终端浏览器的方式提供业务。无需运营商专门定制新终端,也无需用户新购或升级终端就可以体验运营商的视频通信业务。用户可以通过自己的账号在不同终端上灵活使用。业务可以根据终端的能力进行自动适配,使得从3英寸的手机屏到客厅30英寸以上的TV屏,都能够实现视频业务的通达,并能够实现业务的互通。

(3)业务管理流程互联网化

采用移动互联网式的业务体验管理业务,用户可以采用浏览器注册、短信实时验证开通的互联网化管理模式,降低业务开通复杂性;提供在线版本升级、参数更新等,实现移动互联网式的业务管理体验。

(4)业务实现采用开放的体系并实现业务的全互联

使用标准的SIP协议、H.264编解码,快速引入多种终端产品,方便与其他系统(如PSTN、会议系统、邮箱、通信录、RCS服务)等打通。

(5)全网集中运营

这也是原先运营商实现视频通信的弊端所在,现在应该借鉴互联网的模式,突破属地化运营,实现业务的全网统一部署,实现视频通信的跨地域跨运营商的无边界化。

此外,高带宽和QoS保障是运营商实现视频通信的先天优势。“去电信化”并不是完全摒弃运营商固有的优势,而是要以把其优势发挥到极致为前提。运营商可以为家庭用户基于家庭固网接入,针对机顶盒、PC等终端的视频通信产品,提供业务优先、带宽预留或动态带宽保障等多种质量保障方式,实现运营商的视频通信质量和体验优于互联网视频。

3 视频通信产品实现方式的分析与探讨

互联网模式实现视频通信业务,一般采用P2P的媒体流方式,服务器集中部署,无地域边界限制,终端客户端统一提供。如图2所示,呼叫控制中心包括终端的注册认证、保持心跳、接续控制、计费管理等。大部分互联网视频通信产品的媒体流采用点对点通信方式,一般情况下媒体不需要经过媒体服务器,需要经过媒体服务器处理的情况包括3种:第1种是无法穿越NAT网络(双方均为Symmetric NAT)时;第2种是进行多点视频会议时;第3种是需要对音视频编码进行转换时(双方编解码格式无法协商一致)。互联网有免费提供STUN服务的服务器,用于穿越NAT,实现点到点的媒体流传输。网络节点一般指网络上各路由器节点,能够让拥有条件的普通PC也作为超级节点的方式协助网络数据的传输。

运营商目前实现视频通信基本上采用IMS方式(也有采用软交换方式,但基本原理类似),媒体流采用BAC集中处理转接方式,以实现私网穿越和媒体格式转换;核心控制的CSCF一般按省为单位部署,地域边界明显,逐步实现跨运营商的互联互通;采用标准的SIP协议和音视频编解码,能够实现不同厂商的多终端、多网络设备的互联互通。按照OMA的架构体系,在IMS的核心网络上,部署RCS、增值业务(如多媒体彩铃)等多种服务器,可以为IMS用户提供丰富的业务体验。

从媒体的角度来看,互联网模式的视频通信和运营商实现的IMS视频通信,最大差别在于是分散控制的P2P模式还是集中控制模式。如图3所示,分散控制的P2P模式,网络代价低,比较适合同种软终端之间进行通信,但质量无法有效保障。集中控制模式,便于实现多种终端以及不同终端之间的互通,具备业务质量保障的基础,并方便提供多媒体的增值业务,但代价是网络部署复杂、成本代价大、互通环节多等,这种方式更适合电信运营商构建有质量保障的电信业务。

互联网与运营商模式视频通信产品实现方案比较见表2。笔者从业务开通方式、建设成本、功能、可靠性、接入协议、号码、QoS和现有业务的互通性、终端等多方面对互联网模式的视频通信和运营商实现的IMS视频通信进行更加全面的对比分析。可以看出,两者不仅在实现架构上存在差别,更关键的是对运营视频通信业务的思维模式差异。运营商更关注于业务的可管理、可控制、有质量保障、能计费、能够体现普遍服务。

综合以上分析,笔者认为运营商实现面向全网的“去电信化”视频通信产品,可以在基于IMS核心控制的基础上,借鉴互联网的业务提供模式,部署全网集中的视频通信应用平台,采用集中运营管理的方案,实现跨屏的、融合多业务的、与现网互通的互联网化的视频通信业务。如图4所示,集中部署的系统平台接入现有的CRM/网厅、短信营业厅等,实现用户视频通信业务在线实时开通;接入运营商的统一认证系统,实现用户账号的统一认证,与各省

的计费系统打通实现计费功能,使得业务计费能够纳入用户基础套餐进行统一管理;通过社交网关与互联网或运营商的邮箱/社区系统对接,将视频通信能力嵌入用户的邮箱/社区界面中;系统接入集中管理的云端统一通信录系统,并通过RCS,实现基于通信录的视频通信功能,并能够在通信录上呈现联系人的终端和在线状态。系统平台在此基础上,与现网IMS/SS网络互联,实现与手机、固话、专用视频终端业务的现网互通,以构建运营商无缝和全覆盖的多媒体通信业务体验。

表2 互联网与运营商模式视频通信产品实现方案比较

4 视频通信的产品形态与推广策略

4.1 视频通信的产品形态

运营商下一代通信业务应是传统通信业务与移动互联网应用的完美结合,以具备呈现好友状态的通信录为基础将运营商现有的用户通信社区化,提供融合消息、视频、UGC共享、社区等功能的新型通信模式,即富通信RCS融合通信业务形式。用户可以在不同的终端和地域通过自己的账号接入网络,基于自己的统一通信录进行消息、话音、视频、多媒体通信,并能够交互和分享文本、位置等,通信录能够呈现所有用户的接入终端、终端状态等。实现“去电信化”融合视频通信产品是其中的第一步,也是核心突破。

作为探索,笔者建议运营商构建面向公众用户的视频通信时,从终端的角度来看可以考虑如下产品形态,但前提条件一定要能够体现多终端产品形态的互通,并能够与现有其他通信产品融合。

(1)PC终端

采用浏览器和客户端的形式提供业务,与用户的手机、固话、宽带或邮箱等账号捆绑。客户端支持CIF、D1、720P等分辨率标准,在带宽允许时提供更高清视频。

(2)手机终端

在Android和iOS智能操作系统上,采用客户端的形式提供业务,与用户的手机号码进行捆绑,可以为用户提供基于IMSI的统一认证。采用CIF左右的分辨率,帧率在15 f/s左右,带宽开销控制在100~400 kbit/s。

(3)平板电脑

在Android和iOS智能操作系统上,采用客户端的形式提供业务,与用户的手机号码进行捆绑。

(4)IPTV机顶盒

采用智能机顶盒安装客户端软件的形式提供业务,用户可以自主从应用商城下载软件,然后配置通用摄像头就可以使用基于TV的视频通信。

(5)专用终端

专用终端指专用宽带终端,与固话号码或宽带账号捆绑实现业务。

不同形态的终端能够支持在有线宽带、Wi-Fi、3G网络环境下的灵活接入,支持多终端的跨屏视频互通和音视频的灵活切换,能够与RCS其他应用有效结合,支持与本地通信录同步功能,并能显示联系人状态(包括安装和在线状态),还可以逐步支持短信、IM等消息能力。

4.2 视频通信产品的推广策略

为平衡在普遍规模服务和有保障的通信业务服务之间的关系,建议运营商构建两种版本的视频通信产品,即普及版和专业版。普及版采用互联网化的管理形式,支持无边界的互联网视频通信服务,网内用户之间免费通信、落地收费的模式,以互联网方式进行客户服务。专业版提供有质量保障的电信级高清视频通信产品,运营商可提供7×24 h服务品质保障。其实,电信级可靠保障的产品是有代价的,面向不同的用户可提供差异化的视频通信产品,专业版面向高端客户,如政企客户或FTTH用户,但系统能够支持自由迁移转换能力,用户可以根据自己的需要,可以由普及版迁移至专业版或由专业版迁移至普及版。

考虑到现阶段视频通信的核心用户需求是亲情沟通,建议以主/附双账号形式向用户放号。主账号采用用户手机号码,具有呼叫落地能力,且作为计费账号;附账号为免费账号,仅可与捆绑的主账号进行视频通信,附账号可根据用户需要开通1~2个。通过主/附双账号的形式提高视频通信的业务使用频率。

5 结束语

近年来,笔者结合IMS网络的现网试验和智能终端的应用,进行了多媒体融合视频通信的深入研究,并在此基础上,进行了产品的开发和跨网络平台的互通测试,目前产品原型已经在现网开展试点推广。产品一方面结合了互联网产品快速灵活开通部署的优点,另一方面基于自身完善的业务网络,面向多终端,借助落地和运营优势,与互联网产品形成了明显差异化。终端主要在家庭宽带、Wi-Fi或3G环境下通过有线或无线接入网络,相互之间可互打视频和话音电话,给用户以跨屏幕的、融合的视频通话体验。

笔者还对运营商实现富通信RCS应用的方案和业务进行了深入研究,制订了系列的技术方案,并基于IMS网络进行了产品原型开发和验证测试。笔者认为:跨多终端的融合通信业务形式一定是运营商通信未来的发展方向,RCS和视频通信的一体化结合,以及在此基础上,实现运营商对产品的维护管理与诊断测试等方向,都是下一步重点研究的内容。

1 韩建亭,万象.全光网下家庭网络多终端融合通信模式分析与实现方案研究.电信科学,2011,27(5)

2 柯卫,韩建亭,周文君等.面向移动互联网的富通信业务体系架构及关键技术研究.电信科学,2011,27(7)