收入分配改革,准备好了吗?

■本刊记者 徐浩程

脱离收入分配改革纷乱而热闹的世相,发问人引发的命题无疑更加冷静:当多年企盼的收入分配改革方案正在逐步变为现实的时候,我们会不会因准备不足而变得无所适从?

收入分配改革的“脚步声”逐渐临近,杨宜勇却露出“近乡尤怯”的思绪。

作为国家发展和改革委员会社会发展研究所所长,杨宜勇多年来一直关注、呼吁、推动收入分配改革。面对渐行渐近的收入分配改革方案,他告诉《决策》:“期望越大,失望可能越大。”

这并非是对收入分配改革方案失望,而是“收入分配改革要很多支撑,我们准备好了吗?”他停了几秒钟,尽量让语气显得轻松些,“我们可能都没有准备好。”

在采访中,“期望越大,失望可能越大”、“准备好了吗”被不同人士一再提及。理由也大致相同。

脱离收入分配改革纷乱而热闹的世相,发问人引发的命题无疑更加冷静:当多年企盼的收入分配改革方案正在逐步走向台前的时候,我们会不会因准备不足而变得无所适从?

公众准备好了吗?

8年“难产”,但又不断留下等待空间的收入分配改革方案,吊足了社会的胃口,也让公众对其期望不降反升。

最近,有媒体对收入分配改革方案的公众期待做了一次调查,期待“工资正常增长和最低工资标准提升”者不在少数,占20%以上。用最直白的语言表述这一期待,就是希望收入分配改革方案“能帮大家涨工资”。

这是出自公众生活需求的最朴素期待,无可厚非。但从另一方面而言,这正暴露出公众对收入分配方案的准备不足。

从目前的信息来看,“提低、扩中、调高”将继续成为收入分配改革的主线。在这其中,“改革的主体是谁?”杨宜勇反问道。

在他看来,一方面收入分配改革总体方案虽然不断“回炉”,另一方面单项改革措施也成熟一项推出一项,即将出台的收入分配改革方案“可能更多是原则性、框架性的内容”。也就是说方案重在“营造一个环境,创建一个多元主体之间良性互动的平台。”

而这个平台上的主角不完全是政府,公众也需要担当重要的角色。“公众不是收入分配改革砧板上的肉,而是它的主体。”杨宜勇称。

收入分配改革的主体是公众,但公众却少有主体意识。

以劳动密集型企业建立工资谈判机制为例。收入分配改革最多只能就此建立一个平台,不可能直接干预市场分配,为工人加工资,代替工人去谈工资。最终谈判的主体还是工人自己。

“世界上没有‘免费的午餐’。过去一些改革可以搭便车,现在随着改革向深入发展,利益格局多元化,不可能‘搭便车’。工资谈判是要有报酬的,是要付出成本的。”如果没有主体意识的觉醒,工资谈判机制也只能成为一个摆设。

那么,中产阶层的改革主体意识又如何?收入分配改革一个重要的目标是调整收入结构,扩大中产阶层,以逐步形成、巩固橄榄型社会。“这不仅需要收入分配改革方案,更需要中产阶层改革主体意识的觉醒。”杨宜勇称。

当下,中产阶层最为关心的还是提高个税起征点。在杨宜勇看来,这不是“扩中”应有的举措,反而会进一步导致收入分配差距扩大。“个税起征点提升,只会进一步减少高收入群体的赋税,对中低收入群体的收入改变毫无影响。社会成员之间的收入差距会随之拉大。”

而且“减税也减不出中产阶层,中产阶层必须要有纳税意识,‘中产’不是靠政府养出来的,是靠自己的能力赛出来的,不是‘注水’出来的。”杨宜勇称。

北京师范大学收入分配与贫困研究中心主任李实也指出,对于中产阶层的认定也是多维度的,并非取决于“收入”一项指标,而且标准也不尽一致。

“亚洲开发银行2011年公布的数据说,每天消费额在2到20美元之间的群体就属于亚洲的中产人群,而世界银行设定的贫困线标准也才1美元,你能说刚脱贫的人就是中产了吗?”李实说。

所以“‘扩中’是靠自己,不是靠政策,也不是靠政府。”杨宜勇称。唯有意识到这一点,意识到改革主体角色,才能正确解读、利用收入分配改革措施。

政策准备好了吗?

2011年9月,个税起征点从2000元提高到3500元,9级超额累进税率缩减至7级。到了11月,中央、国务院决定将农民人均纯收入2300元作为新的国家扶贫标准,比2009年提高了92%。

收入分配改革方案虽然还未出台,但单项的收入分配改革措施,近年来纷纷出笼。例如2007年全国取消农业税,终结了农民种田交税的历史;2006年改革公务员工资制度,规范公务员收入分配秩序等等。容易改的都做得差不多了,剩下的都是“硬骨头”。

如果继续“单兵突进”,可能让任何一项政策都面临选择的困境。

“过去的政策都是单向度的,比如税收政策,就只会考虑税收政策,不会考虑与其他的政策衔接。政策与政策之间的联系不会很多,这样就会出现一种情况:一项政策出台后,调节了一个方面的收入分配问题,但可能带来新的收入分配问题。”李实说。

以公务员工资为例。如果要缩小地区之间的公务员工资差距,不可能压低东部地区的工资,最可能的是提高西部地区的工资。“但是西部地区公务员的工资可能已经比当地其他行业人群高很多。那么,提高其工资虽然缩小了公务员内部差距,但是可能带来地区内部收入差距的扩大。这就是一个悖论。”

也就是说,在李实看来,“现在到了建设一个政策体系来调整收入分配的问题,不是靠单一的政策。”这需要一个政策体系的“顶层设计”。

不仅如此,政策的出台,还需要完善、调整更多的基础工作,理清更多的基本概念。

以个人收入为例。虽然现在个税是按照十一类来征收,但是个人收入有多少,哪些应该计入个人收入,可能很难理清。“事实上你说其他人拿了多少,那都是说不清楚的。别人可能认为其他人多拿了,但你到企业去一查,都符合规定。而事实上他享受的远远不只这些。”相关专家称。

第一,没有说清楚应该拿多少,第二,没有说清楚拿了不该拿的怎么办?第三,从什么渠道能统计出来拿了不该拿的?这三个根本问题到现在没有解决,且普遍存在于国企高管、机关事业单位中。

这涉及到一个深层次问题——到目前为止,我们所有的统计信息,所有的基础数据,不是说不真实,至少是不完全真实。越是涉及到财产方面的或是财政拨款有关的,或者是有权力的、能够享受到福利好处的,越是统计信息不完整、不透明、不规范。

此外,还有何谓灰色收入、谁是垄断企业等,都没有达成共识。这些基础工作在还未厘清、完善之前,收入分配改革方案即便出台,也很难落实下去。

最新消息是,从12月1日起,国家统计局统一了城乡居民收入统计标准,今后不管是城镇居民还是农村居民,统计的都将是可支配收入。这将为收入分配改革提供更准确的数据。

政府准备好了吗?

在前不久闭幕的十八大上,在回答关于收入分配改革的问题时,国家发改委副主任朱之鑫称,十八大报告提出了“两个倍增”、“两个同步”。在中央的统一部署下,目前有关收入分配改革的工作正在积极推进。总的思路是,从基本国情和发展阶段的实际出发,在发展中调整收入分配结构,在调整中促进经济平稳健康发展。

“简单一句话,那就是在不断地增加综合国力、创造社会财富的同时,普遍提高人民富裕的程度。”朱之鑫称。

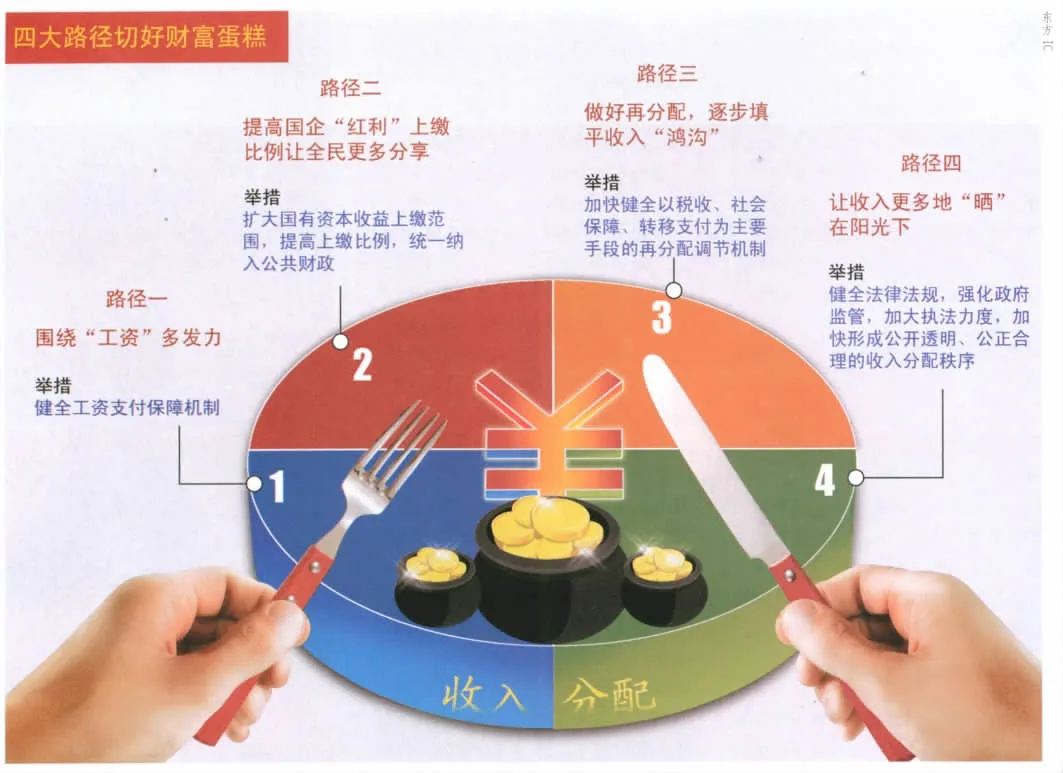

而早在今年3月22日,温家宝总理会见中国发展高层论坛时就曾表示,官方将在增加居民收入上分三个层次:一是逐步提高居民收入占整个国民收入的比重;二是逐步提高职工工资收入占要素收入的比重;三是在二次分配中,运用财税的杠杆,调节收入差距,促进社会公平。

应该说,中央调整收入分配改革方向已经明确,目标是实现公平分配,缩小差距。但方案8年的反复,让收入分配改革步履维艰的状况显露无余。

这既是因为改革涉及到现有利益格局的重构,需要打破既得利益的牵制,更是因为收入分配改革牵涉众多,需要一个全局的视角。

“我国收入分配存在的问题,既有特定发展阶段的共性原因,也有生产力发展总体水平不高、经济结构不平衡、二元经济特征突出、国有经济布局不合理等反应我国特殊国情的原因,但根本性的原因还在于改革不彻底、市场不健全、制度不完善和政府职能转变滞后等。”国发中心宏观部第一研究室主任陈昌盛告诉《决策》。

在中国行业间工资差距中,约三分之一是垄断因素造成的。广为诟病的收入差距,主要是体制机制漏洞导致的不合理差距:市场准入机会不均等,垄断部门坐享其利,行政垄断大量滋生“灰色收入”等等。

也就是说,“收入分配看似一个‘分蛋糕’的事情,但是这个过程牵涉到整个经济体制。每一个环节,每一笔收入来源,都牵涉更深层的一些问题。好的、不好的都在这儿反映出来,它是一个结果。”

也正因如此,在国家行政学院教授竹立家看来,“改革,尤其是收入分配这样综合性的改革,不是某一个方面的单兵突进的改革,单兵突进可能会解决一些问题,但是解决不了根本性的问题和深层次的问题。”目前公众的诉求,更多的不是结果平等而是机会平等。

收入分配改革的着力点,也就应当置于深化市场化改革,推进行政管理体制改革、财税改革以及强化权力制约的政治体制改革上。

收入分配改革,牵一发而动全身,需要的不仅是智慧,还有勇气。

政府准备好了吗?