“西部写作”的虚妄

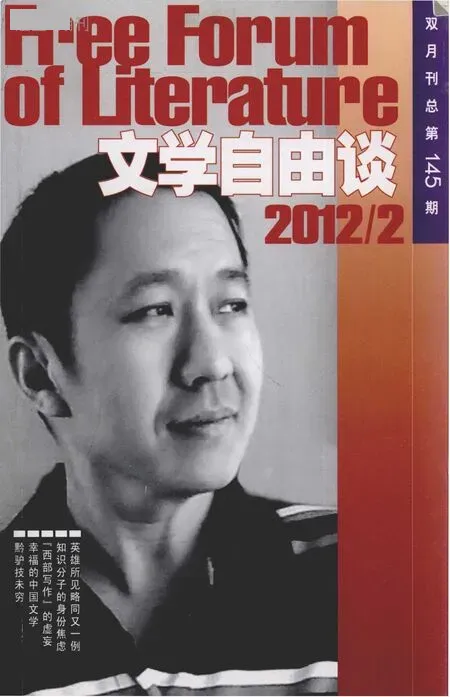

●文 严英秀

2011年底辞旧迎新之际,“甘肃文学论坛小说八骏研讨会”在北京召开,我有幸听到了许多前辈老师的教诲,很是启发心智。但也有一些言论,让我萌生了有关思考。譬如有评论家说,对现在的甘肃小说真不知说什么好,因为这些作品全然不是多年前所熟悉的西部文学的状貌,无法引发那种亲切感新鲜感夹杂的阅读期待。可以看出,这位评论家的话很是代表了一部分人的心态,因为不少人不约而同都谈到了甘肃小说与“西部文学”的关系。而复旦大学的陈思和教授评论我的小说时,更是在文章里肯定地表示:“说实话,这些作品并非是我期待看到的西部文学的风格”。

那么,大家期待看到的西部文学的风格究竟应该是什么样的呢?甘肃的小说应该保持怎样的“西部”,才能赢来外界热切而长久的关注呢?

虽然我非常清醒我的写小说只是出于内心的一种热爱,一种情结,我从来都不是有问题意识、坚持什么“主义”的作家,他人对我作品的褒贬也不太会左右我的情绪,但尽管如此,当上述评论家的意思变成问题摆到面前时,我得承认,作为一个“西部作家”,我的思绪有点怅惘,有点纠结和失落。因为我知道,那些意思虽表达得各个不同,或直接地表示质疑,或含蓄地贬以褒出,但换句话说,都说的是:当甘肃的小说不再是色彩浓烈、原汁原味的“西部”,而是和“东部”、和中原、和中国广大的别处的文学一个模样,那么,你如何证明自己的存在是必要的?外界又如何界定、如何命名你的创作?你不写大漠孤烟中踽踽独行的神授艺人,不写黄土沟壑下泪眼凝望着远方的山妹子,不写草原帐篷里的恩怨情仇,不写西域驼峰上的红尘往事,却偏要跟到人家屁股后边写城市,写现代人,你既然死活不明白全中国人民都会说、电视选秀节目上天天喊得山响的那句话“越是民族的,就越是世界的”,那么,别人为什么要对你偏远小城市生活的作家的城市题材的作品感兴趣呢?要看城市生活,人家不会去看“香港的情和爱”,不会去看“跑步走过中关村”,不会去看上海的“大城小爱”,不会去看“混在深圳”吗?真是的!

在场的《文学报》敏锐地捕捉到了这一信息,研讨会结束后,记者马上发来了很具针对性的采访题目:“在研讨会上,也有评论家提到,西部写作的地域特色可能在慢慢消退,取而代之的是更具有普遍意义的城市气质。在八骏中,您是身份比较特殊的一位,比如西部作家的身份之外,您还是一位藏族作家。您是否会在写作中试图突出这一地域和民族的身份?您如何理解地域和民族在写作中的意义。作为一位写作者和评论家,您觉得当下年轻的西部作家面临的最大问题是什么?他们可以向哪个方向进行突破?”

我历来不是会做问答题的人,思索良久才浅尝辄止、言不尽意地做了如下回答:“我生活在西部,我是一个藏族人,但作为作家,我迄今为止不曾在写作中刻意突出过地域和民族的身份,从显性的体例看,读者或许不会从我的作品里识别出我是哪里人,我是哪个民族的人,更多的时候,我只是一个书写当代城市生活、表现知识女性的情感命运的普通作家,和任何其他地方的作家并无二致。但这并不意味着,我低估或抹煞地域和民族在写作中的意义,众所周知,地域性写作在中国出过很多名家,而且,还正在源源不断地出着。必须承认,地域资源,肯定是写作的一大宝藏。同时,就算不以地域生活为显性的主题元素,任何作家的创作里,也都会毋庸置疑地留下自己植根故土的明显胎记。而民族,更有着非凡的意义,她不光是一种记忆,一种滋养,更是一种血统,一种底色,一种支撑,一种信仰。我相信我的创作正在践行着母族文化和故乡热土给我的馈赠。

从文学史的眼光看,从中国文学的全局观照,‘西部作家’这样一种提法曾经是有意义、也有意味的,但时光走到今天,我认为已经不存在这样一个整齐划一的‘西部作家’的群体。生活在西部的作家同样面临的是普遍的中国性境遇,没有谁因为‘西部’而可以置身事外,逍遥在千年的牧歌想象中,没有谁不被裹挟进强大而盲目的现代化洪流中,从根本上说,并不存在一个一成不变的‘西部’,‘西部’本身已面目模糊。因此,西部作家写作时遇到的问题和别处的作家一样,是千头万绪,难以一言以蔽之。每个作家在每个阶段遇到的问题也会不一样。若非要做群体性的区别的话,可以说,西部作家更强烈地感受着山川河流痛失往日面貌的滋味,我们的问题、我们需要突破的地方也许都在这里,即如何用手中之笔有力地表达我们失乡、寻乡的精神历程。”

后来,我从报纸上看到八骏中最年轻的弋舟对“西部写作地域特色”问题的回答,观点基本一致,但他显然更高屋建瓴:“这只是特定阶段内的产物,这个‘西部’和‘特色’,只是特定时段里的特定语境。如果我们承认时光在流传,世界在改变,那么,我们就应该承认‘西部特色’也将是一个日新月异的所指。据说我国城市人口已经首次超过了农村人口,这便是今日我们面对的格局,文学描述的图景随之转变,也是可以理解的了。当然,文学绝不会是日新月异的事情,那些亘古与恒常的准则,永远会作用在我们的审美中。在这个意义上,我几乎没有将自己的写作落实在某个‘地域’的窠臼中。我个人觉得,生活在中国的西北,生活在中国的内陆,对于一个中国人而言,有利于其对于这个国度更本质地认识。作用在自己的写作中,这样的认识,意义就堪称重大了——更本质地把握我们的国家,更本质地把握中国人的境遇,由此,便可以放眼整个人类的世态炎凉与爱恨情仇了。”

看来,在西部写作,是怎么也绕不过“西部”的,你如果“西部”了,那且好,名正而言顺;如果你不愿意或者还未来得及“西部”,至少你得面对以上的提问,做出自圆其说但终归显得有点心虚的回答,好像自己多么对不起西部似的——我是深谙个中滋味的,因为如记者所说,我除了“西部作家的身份之外,还是一个藏族作家”。我在极其短暂的写作生涯中,不计其数地深度体验过这种对来自外界的期待、界定、命名的愧欠感。我曾一遍又一遍地扪心自问:为什么,我的笔离西部题材这么近,我离藏族题材这么近,但这么多年,只是很近,却从未进入?一条鱼,想要对它所寄身的河流完成一种审视,一种表述,真的是那么难以企及吗?

我相信这是个极其恰切的比喻。是的,是鱼和河流。迄今为止,不是别的。不会是鸟和林子,鸟的食有时在别处,鸟常常飞得很远,并且常常从高处俯瞰它栖身的树林。也许只有作为鱼,才会如此地明白鸟看似随心所欲的姿态其实是多么珍贵。

讲一次小小的“西部”经历吧。几年前的一个暑假,我们一行人集体组织去九寨沟游玩。刚上旅游车,导游就自我介绍说她是中专毕业的藏族女孩“卓玛”,说“藏族人只要会说话就会唱歌,只要会走路就会跳舞”,然后音色平平地演唱了“康巴汉子”,然后口若悬河、错误百出地讲解美丽的九寨风光,讲解生活在九寨的藏族人神秘的天葬,浪漫的婚俗,讲解我们此行需要入乡随俗的种种事项,说得全车人个个眼眸熠熠生彩,充满神往——确乎,相比我们生活的工业城市兰州,远方又是多么荒蛮多么风情的“西部”啊!

接下来,经过有效探察,我已然断定所谓“卓玛”并非我同族,而只是一个导游业务还不甚过关的汉族打工妹。这没什么奇怪,不过是旅游公司的营销策略中一个小小的手段罢了,两下并无碍。车越来越近地驶入了藏区腹地,卓玛高声谈笑的声音像车窗外连绵的绿草地上一掠而过的油菜花一样明艳,使得我的长期在严重污染的天空下案牍劳形匆匆奔波的同伴们越来越袒露出了“原生态”的兴奋,若卓玛不是卓玛,而是阿芳或珍珍,快乐总是要打点折扣的吧?——然而,我们却遭遇了一个真正的“卓玛”。

在甘川交界的一片有稀落几家人烟的旷野上,我们的旅游车突然卡壳在马路正中,司机车上车下地鼓捣了好久后,卓玛宣布故障可能还不会很快解除,她抱歉地说大家可以下车活动活动,拍个照什么的解解闷,四处风光甚好,“不过,你们记着不要随便和这儿的居民打交道”,她说,“藏民很坏的!”一言既出,车厢内突然一片异样的肃静。这句话既不符合说话者自己的“卓玛”身份,又严重消解了之前她一路道来的关于藏民族淳朴善良、热情好客的讲解。愕然中,有些人不安地扭头打量我——我是此行中惟一的藏族人。卓玛意识到自己脱口而出的失误,她愣怔了一下,又很含糊地补充了一句:“我是说这里的藏民坏。”

虽然对“这里的藏民坏”有了一定的思想准备,但事情还是显得更糟。急着要方便的一群人匆匆奔到前方刷着大红色“厕所”字样的土墙下时,一个穿着简易藏装的妇女挡到了面前,“厕所,收费!三块钱!”她用生硬的汉语喊。什么?三块?见我们不解,她很不耐烦地重复说:“三块,一个人三块,男的女的都三块!”这太过分了,怎么能这么乘人之危!人群同仇敌忾地上去讲理,城里的洗手间最高也就五角钱,这儿没有水不供应草纸,不过一面土墙遮个羞而已,竟收三块,也忒黑了吧!也有好脾气的人以戏闹的口气说,原价三块,但这么多人一起上,就打个折一人一块吧?藏族妇女冷冷地瞅着我们,丝毫未被人多势众所威慑,她坚持说:“厕所,三块!”绝无薄利多销的意思。最后,有些人嘟噜着“不跟这些刁民一般见识”拿出了三块钱,有些人骂着“少数民族穷了就要抢人”愤然离去,还有一些男人离开人群绕到远些的空地上以图就地解决,妇女望着他们的背影一声口哨,呼地四处冒出来十几个半大的小孩,抓起地上的土圪拉向那些“撒野”的过客冲去。

我在一切复归安静后无可遏制地走到了那个妇女面前,我用藏语告诉她,不能这样,这样太野蛮太无耻。我说我也是藏人,藏人不该是这样的,从来都不是这样的,但今天你们的行为太给我们民族丢脸!我还说,你怎么能唆使孩子们做土匪路霸,他们这个样子长大了如何做人?那个妇女听见我说藏语,先是露出了惊喜的表情,像是阴冷的冬日天空亮出了一抹阳光,然后她咯咯地笑弯了腰,说“你的口音,哈哈!你的口音!你是青海的,拉萨的,甘南的?你到底是哪里人嘛?”嘲笑完我的方言,她开始安静地听着我的声讨,她的脸上慢慢浮现出悲愤的神情,鄙夷的神情,她说,你想让藏人是什么样子?你知道现在藏人的生活是什么样子?我们的牛肉羊肉被人家拿走了,牛皮羊皮被人家拿走了,人家给我们最低的钱,一转身却拿我们的东西发家致富,全世界去坑人!那些人今天这个来划圈征地建厂子,明天那个来开矿挖山砍木头,十年里,我被逼着拆迁了三次家!他们淘了金子挖了宝贝拍屁股走了,我们的草场干了,青稞烂了,河水脏污成牛喝了都要死!现在,我们的牛羊没处去,我们的人都被包工头包下挖冬虫夏草去了。你看看,草原这几年变成什么样子了!日子过成这样子了,守个厕所要他们三块钱,我犯什么法了?

一时间,我被她的话击中。她眼中突然迸溅的泪水使我哑口无言。我呆立半晌,慢慢转身,她在背后不依不饶地喊:“丫头,你嫌我给你丢人了,我还嫌你丢人呢!你吃上了公家饭当上了城里人,就以为自己是文明人了,就不知道自己是瞎子了!你说这些孩子长大怎么做人,再怎么做人也不会比你们那些城里人更坏吧?他们杀羚羊贩藏獒,他们把我们的朋友马和狗剁成肉炖成汤,他们见什么吃什么,听说,他们现在要吃人肉大补呢!你就好好跟着他们学吧!”

我在她凛冽的骂声中慢慢走回到我的同伴中,走回到同样凛冽的目光的包围中。车修好了,大家欢呼雀跃,说“赶紧离开这鬼地方”,就在那一刻,我遽然丧失了一种似是而非的相伴,疼痛横空而出,那么尖锐,那么多,它一下子把我和人群隔离开来,我是那么地孑然一身啊。车窗外,那一片被无数的歌谣赞美吟唱过的蓝天白云,依然如美轮美奂的画卷,静默地绽放着天荒地老的孤独。

接下来的行程,导游卓玛眼神飘忽却依然兴致盎然,九寨风光美不胜收,其间她组织大家付费一百元到“古老的土司寨”观赏了藏族风情表演。青稞酒,酥油茶,哈达飞扬,歌舞如海,尖叫像密集的鸽哨,这才是“原始狂野神秘”,才是“能歌善舞、热情善良”,这才是“真正”的藏族特色啊,我的同伴们受了伤害的心又开始焕发出矜持的热情。而我,观赏着旅游产业精心打造的“原生态”,心底又一次隐隐作痛回想前日的情景。是的,这同一片寥廓的天与地,它们都是我的母土,而那立在高原旷野上飞泪诉告的胡乱草率的妇人,她和眼前这些被商业文化包装的鲜艳精致的孩子们,都是我遗失在时间中的亲人。可是啊,走了这么久,家园和人都已千疮百孔,都已经凋了容颜变了声音,当我们如此相遇,我们如何相认?

后来,相似的情景,在广袤的西部不只一次地遭遇过。在自小从民歌里认识的吐鲁番,葡萄架下除了美丽的姑娘,更是大宰外地客的商农。本应在自家院里享受清凉和天伦的老人被安置在骄阳下的大路边,身边立着汉字的牌子“和维族百岁老人合影5元”;在内蒙古,一片又一片裸露的沙地横在蓝天下,像一道道触目惊心的伤口,呈现着今日草原之殇;在我的家乡甘肃南部,藏族留守儿童们每逢集日就和邻近汉族村子的孩子们一样,放下功课去城里做买卖,他们的鸡蛋要比普通的鸡蛋卖得很高,因为那是城里人需要的“土鸡蛋”,但实际上村里几年前就没有叫土鸡的那种鸡了。孩子们卖了鸡蛋然后买各种黑心作坊加工的不安全不卫生食品,还买地摊上几块钱一张的乱七八糟的影像碟片,反正,外出打工的阿爸阿妈们互相攀比早就为家里置办了VCD,DVD,反正爷爷奶奶管不了他们……

就是这样——当然,我并不是说我没有看到富强进步,看到团结和谐,然而,当我总是看到另一些无法忘记的生活的碎片时,它们以尖锐的触角弄疼了我,却又让我无力表述。我无力表述的总是越来越多。我多么希望它们只是“西部风格”,而非“中国特色”。

常常想要在阅读中寻找答案。知道有“西部文学”这么一个曾经辉煌的存在,知道它至今还吸引着“东部”的目光,也认识一些依然活跃的“西部作家”,以及更多的“西部少数民族作家”,所以我试图在别人的文字里看到我所置身的西部和我的民族,在今天的情状。但我每每失望。总是浮泛而虚弱的呈现,总是停留在一个类型化的抒情时代,大家千人一面地在作品中铺排、呈现“西部”和民族文化中的一些表象的成分,这些成分在许多时候仅仅是一些地域风情性的标签和符号,总是用这些缺少精神支撑的地理和文化标签、符号制造出来的神秘的宏大,荒凉的崇高,虚飘的神性。我知道,在眼下,有关少数民族,有关藏族,有关青藏,题材本身就是一种极富价值的资源,有许多人在“东部”陌生化的期待视野下进行着这样取巧的写作——在潜在的功利性美学目的、懒惰的思维、固定的套路下的写作,那种放弃了难度的匮乏现实感情和现实能力的再现型的写作。而我,我所有的,也不过是虽丰富直观但零散表面的肤浅的感受和认知,当我无力从今天的城市生活中抽身而出,“藏族”于我越来越只是一种深厚的母族情怀和永恒的故乡记忆,我无法从根本的理性的意义上去把握那片土地的过往、现在和未来,无法达到从经验的分散性上升到理论的统一性、思想的高度性。我也只能是浮光掠影,得其貌而失其神,如镜中花瓶中水,更如水中之鱼,载浮载沉于与生俱来的惯性中,久而已不知水的冷暖,更无法在一定的距离外完成对水整体的审视。

这就是我为什么到现在不敢贸然去碰去写藏族题材,非不为也,是力不逮也。我不能仅仅给自己笔下的人物贴上扎西、卓玛的标签,仅仅给作品置入草原、牧场或半农半牧的背景,然后写一个似是而非的因为高地因为苦难因为信仰所以崇高所以纯粹所以神性的“西部”故事,不,我不能容忍如此地“利用”自己天然的民族身份,和“东部”的“看”。当然,写母族题材毋庸置疑是我的一个心结,我祈愿会在对的时间与此邂逅。福克纳的故乡,是一枚邮票大小的地方,因为他了然于胸,所以开掘出了一个深远广大的世界。我深信我的故乡,那些亘古的蓝天白云,蓝天白云下那些宽阔的草原,以及从草原一路往西往东的更广大的西部,那些有多么悠扬就有多么忧伤的牧歌,那些在绵延不绝的天灾人祸中痛失往日面貌的山川河流,有一天一定会从我的梦中走到我的心中,流到我的笔尖,结晶成一颗疼痛炫目的珍珠。

曾在北戴河认识一个陕西作家,因为我又“西部”又“藏族”的身份,他对我非常热情。他曾去西藏旅游两周,回来后写成关于藏人生活的长篇小说一部,据他自己介绍说相当不错。当他了解了我的创作情况后,他吃惊地问:“你为什么不写西藏?不写你们藏族人自己的故事?”这样的问题,我之前之后许多次地面对,在我的族人内部,它更表现为一种有力的质询和不满。我曾那么地踌躇于这个问题。但在认识了这个兴高采烈的西部作家后,对此问题的回答我开始有了一句狠话:对于今天的我,写,是一种迎合;不写,才是坚守。

陈思和教授说我城市题材的小说并非是他期待看到的西部文学的风格后,又肯定了我的小说值得一说的价值,因为“从发展眼光看,现代化的都市建设在西部迅速崛起,现代生活方式及其感情矛盾,也将是西部人所面对的挑战”。这个句子使用的将来时态,使我觉得多么地富有意味!如果我把将来时态改成完成时态,改成正在进行时态,把陈教授的“将是”改为“已是”、“早就是”,他是否会觉得非常荒谬,如同我面对“将是”所感觉到的无奈?我所生活的城市兰州,在东部人的眼里,真的是落后到如此地滞后于时代的发展,以至于“现代生活方式及其感情矛盾”,都还是将要面对的未知数?生活在当今时代的东部人,尤其是那些满含悲悯进而充满期待的学问家们,莫非他们真的还在相信兰州人“坐着羊皮筏子过河、骑着骆驼上班”?相信尕妹妹和阿哥是隔着高山望着平川漫着“花儿”定终身?

这里我自然不想做甘肃、兰州和许多的东部的GDP的数据比较,不用比较也知道这其中的巨大差距;我也不想自辩说我的话里没有一个西部小城人由自卑而生的敏感情绪,西部对东部了解的总是很多,而东部对西部了解的总是太少,总是太浅,这恰似过去的许多年里,中国人对西方总是知道太多,而西方人对中国则知道得很少——这是没有办法的事情,弱对强的全力关注和强对弱的余光扫描总是不成比例的。问题的关键不在这里,而在于:事实上就连我的西北边陲城市也早就被裹挟进飞速运转的扩张性的大都市建设中,像火轮停不下步子,“现代生活方式及其感情矛盾”,早已是西部人所面对的日常,当“西部”本身已面目模糊,渐行渐远时,我们的文学该如何的“西部”?我们是表现这古老的西部大地和民族文化在现代化进程中的阵痛、变异和生长,在持守和嬗变中再创造出真正的反映母族大地的现代诉求的新的西部传统,还是永远地开掘取之不尽的“西部”资源,让自己的文字成为类似于少数民族地区的风俗旅游中那种满足了“东部”人的优越感和猎奇欲的民俗表演?为什么我们在抵制“东方主义”的同时,不能自觉地警惕“西部主义”?

兰州有一个写散文的女作家王琰,虽然她尚不知名,但我认为她是为数不多的优秀的值得尊敬的“西部作家”之一。她的文字绵密又空灵地记述了老兰州城曾有的风貌,和甘肃大地上太多值得记录的古老的人和事。她的西部,不是那些宗教作家笔下崇高神秘得不可言说的神性西部,不是那些浪漫作家描画的黄沙弥天中刀光剑影、快意恩仇的原始西部,也不是底层叙事的泪水中苦难无边的悲剧西部,更不是主旋律的歌舞升平中大发展大和谐的社会主义新西部,她的西部,是黄河两岸的人们针头线脑、一汤一水的真实的日子,是水车悠悠下喝一碗灰豆子的踏实,是陇东窑洞里一窗剪纸的诗意,也是惊涛骇浪中羊皮筏子无处着陆的苦情,凉州故道上葡萄美酒的苍凉,更是高原的风刀霜剑中高唱“阿克班玛”的不屈。王琰写出了一个带着体温的“西部”。然而——她站在现时态的兰州的街头,却已找不到她笔下的故乡。当承载着几代人记忆的许多物事已然送进了博物馆,当四处叫嚣着非物质文化遗产保护,聪慧的作家,她知道她的西部,终成了“天地遗痕”。

就是这样。还能怎样呢?多年前,甘肃有过一个叫张子选的诗人,他写祁连山,写阿克苏,写阿拉善以西。后来,他去北漂了。他曾说过一句话,在西部,要靠梦想活着。我不知道这话在今天是否适用,因为,今天的西部,其实到处充斥着物质,和工业垃圾,可供搁置梦想、搁置艺术想象的空间并不富余。也许,在今天,在西部活着,和在广大的别处活着一样,梦想不多不少,能支撑你在大地上的重量就够了。这正如,今天,在西部写作,其实真的不是为了擎起什么旗帜,也不是为了某种宣言,某种说明,它只是一种存在。一种告别了过去,但还不知要通向怎样的未来的,正在进行着的现时态的写作存在。