那些“接地气”的电影

阙政

“接地气”最近很红。要夸一部电影富有生活基础,总会搬出这个词来。而说到“接地气”的捷径,非方言莫属。

数数今年大银幕上重量级的国产电影,几乎被方言占去半壁江山——东北话的《黄金大劫案》、四川话的《杀生》、陕西话的《白鹿原》……无一不是地域色彩浓郁的作品。《白鹿原》上映后,有人问导演:有没有要求主要演员必须通读多遍原著?王全安的回答是:“让他们练好陕西话对电影来说更重要。”

再往前翻,还能发现各种以方言为主要对白的影片——川话版的《让子弹飞》,重庆话的《三峡好人》,天津话的《别拿自己不当干部》、《没事偷着乐》,河南话的《鸡犬不宁》、《美丽的大脚》,沪语的《股疯》、《红粉》,山西话的《站台》,唐山话的《鬼子来了》……更不用说源远流长的粤语片传统:一面,是越来越多的粤语导演北上合拍国语片;另一面,部分导演仍然没有放弃粤语片的本土市场,继续拍着他们的《七十二家租客》、《低俗喜剧》、《烂赌夫对烂赌妻》。

“乡音无改鬓毛衰”,唐人贺知章的这句诗,道出了一种“耳鬓厮磨”的记忆。

方言里面有“气场”

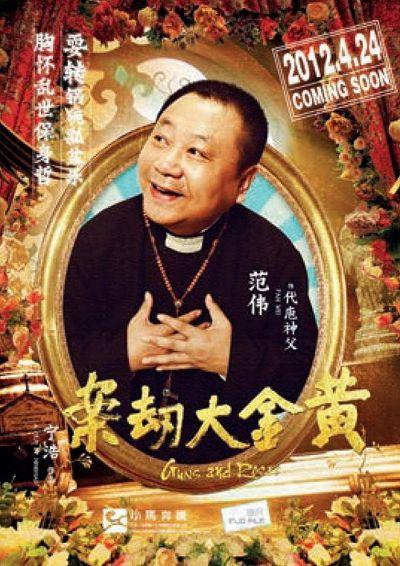

最爱用方言的华语片导演首推宁浩。“疯狂”系列不论是“石头”或者“赛车”,都起码汇集四种方言,重庆话、成都话、青岛话、广东话、闽南语……玩得不亦乐乎。《黄金大劫案》里范伟演的“代庖神父”,捧个酸菜坛子满嘴跑火车地叨叨着东北话,一出场就笑倒观众一大片。但导演却否认大量使用方言是为了增加喜剧效果:“喜剧不喜剧还在其次。主要是方言对表演很有好处,它富有质感,也很生动。对当地人来说,用方言表达情感肯定比用普通话丰富。”

此话不假。方言中的俗语俚语大都经历多年演化,不少还可能包含一些历史掌故或是街巷传奇故事,用表面意思相近的普通话来表达,只怕是挂一漏万。即使只是一个无足轻重的形容词或语气词,也有助于塑造整体的城市与人物气质。个别词语的意义可能只在一个地域范围内被当地人心照不宣,却很难找到普通话里意思相近的词——张爱玲就曾在散文中提到:“那种杂乱不洁的,壅塞的忧伤,江南的人有一句话可以形容:‘心里很雾数。(‘雾数二字,国语里似乎没有相等的名词。)”之后关锦鹏拍摄《红玫瑰与白玫瑰》,也不敢在方言上造次,唯有把作者原著里的上海话对白一一照搬进去。

再比如沪语里的“刮三”,曾有人问我用普通话如何表达,想了半天,还是语塞。真要讲清楚,恐怕得长篇大论列举各种情境才行,而方言就有这样的表达便利,可以一针见血。

不独国产电影,欧美片也常常运用方言来重现地域情境。著名的《阿甘正传》中,汤姆·汉克斯的口白带着浓重的美国南部阿拉巴马州发音特征,让阿甘的形象更趋完整。曾获多项奥斯卡奖的《断背山》也是一例,片中得克萨斯方言的美语,即使在大多数美国人听来都觉得难懂,却能为对白染上一丝别样的情绪。而在日本纯爱代表作《情书》中,配角“秋叶”所说的独特关西方言,也让观众对这一角色印象深刻。

一个满口方言的角色乃至一句到位的方言台词所带来的记忆度,有时甚至会超过影片本身。譬如提到《有话好好说》,必然先想起那句“安红,鹅想你!”《疯狂的石头》让“顶你个肺”大红了一把,《杀生》又催生出一句“……先人板板”。近年来,以北方市民生活为题材的影视剧占了绝大多数,也让不少京话、东北俚语流行一时——“二”、“牛逼”、“得瑟”、“靠谱”、“忽悠”……可见影视剧作为影响力巨大的大众传播媒体,对方言发展具有强大的作用力。

沪语片也曾“乓乓响”

相对而言,沪语电影的创作近年来颇有些沉寂。但回溯上世纪,却能发现不少沪语片的存世佳作。

沪语电影的第一波高潮出现于上世纪60年代。1962年,天马电影制片厂出品了谢晋导演的《大李,小李和老李》。次年,上海海燕电影制片厂和长春电影制片厂又分别将滑稽戏《糊涂爹娘》和《满意不满意》翻拍成了同名电影上映,由杨华生、绿杨、小杨天笑、方笑笑等滑稽戏演员担纲主演,影响一直延续至今。

同样由滑稽戏改编的还有1984年珠江电影制片厂出品的《阿混新传》,亦属佳品,主演严顺开、李青、吴媚媚等人的表现可圈可点。而1994年引起轰动的沪语电影《股疯》,尽管不是由滑稽戏改编,却也在剧中启用了大量的滑稽戏演员:王汝刚、林锡彪、陶德兴、张国庆、吴媚媚……对喜剧片而言,滑稽戏演员身上独特的地域特征和他们丰富的肢体、语言表达能力显然为影片加分不少。邀请滑稽戏演员加盟沪语电影,也在不知不觉中形成了惯例。1995年电影《考试一家亲》虽然由北方演员宋丹丹、傅彪担任主演,通过他们“洋泾浜”的上海话来引发“笑果”,却仍然可以见到王汝刚、陶德兴们客串的身影。

不过,方言之于方言电影,绝不仅仅是喜剧元素而已,它还是一种“生活秀”和“时光机”。如今,打开《股疯》,上世纪90年代的市民生活仿佛就在眼前,如此鲜活,毫不造作。在记录“阿莉”一家生活的同时,1990年代“排队抢购认购证”、“炒股狂热”、“老城厢动迁”等等历史事件也被忠实地一一再现。

而一说到电影《横竖横》,时间又仿佛立刻快退了数年,让人重新忆起上海当年街头巷尾满是彩票、刮奖、圆盘摇奖的场景。上海电影制片厂摄制的这部电影,最特殊的地方还在于:故事纯属真实,并且剧中所有主角都由原型本人扮演。张宝忠演的正是江南造船厂下岗工人张宝忠。他和同伴一起购买“上海风采”福利彩票中了40万元大奖的故事也正是当年街谈巷议的热闻。因为贴近真实,该片后来还在加拿大、日本等不少国际电影节上作过展映,反响相当不错。

实际上,沪语电影大都聚焦底层市民生活,拍得“接地气”,拍得切肤,在国际上也曾屡获殊荣。李少红导演的《红粉》和王全安导演的《團圆》,前者聚焦妓女改造,后者淡泊地讲述台湾老兵回沪省亲之事,分别在1995年和2010年的柏林电影节上擒得过银熊。

——论产量,沪语片也许不敌北方方言电影,但论质量,却是不遑多让。

全国播映“伐来三”

然而,在以北方方言为基础的普通话话语体系中,沪语毕竟是较为小众和难懂的一种方言。沪语影视剧的衰落,与此关系甚密。

尽管时至今日,观众即使在看国外引进片时,也会倾向于选择“原声配中文字幕版”,但当年的沪语电影在全国公映时,却往往不得不重新配上一条普通话音轨。《大李,小李和老李》、《阿混新传》、《股疯》,莫不如此。究其原因,听不懂只怕不是关键(毕竟还有字幕可以看),而是在听不懂的基础上,会失去许多笑点——如此一来,沪语对于电影的修辞效果,对北方观众而言,也就无足轻重了。

反之,东北话、四川话等方言由于与普通话更为接近,一般语句无需解释也能明白其意,对江浙一带观众而言,便在原意之上更添了一层喜感或质感,也更容易获得认同。

所以,即使《股疯》的沪语版票房明显高于普通话版,制片方仍然不得不向广大的全国观众妥协。而上世纪90年代红极一时的沪语电视剧《孽债》,甚至还引发了一场关于方言的争论。叶辛回忆当年:“许多北京人说,上海话‘阿拉阿拉的像外语,一句都听不懂,虽说下面有字幕,可效果毕竟不一样,让人干着急。”天津《今晚报》还作过这样的报道:“《孽债》虽好,沪语难懂,此是非吴语地区观众看沪语版《孽债》之憾。”

2005年10月,广电总局发出《关于进一步重申电视剧使用规范语言的通知》,要求电视剧、尤其是重大革命和历史题材电视剧一律使用普通话。此后,当年的《孽债》、《夺子战争》、《何须再回首》……便渐渐远去,沪语剧作不复再闻,只有偶尔在电视栏目短剧《新老娘舅》、《谑战上海滩》里露一露脸。

“阿拉”继续“嘎三胡”

上世纪《孽债》引发争议时,就有本地观众担心,沪语剧作会不会“看一部少一部”。不过,从当下的情况看来,却不乏回暖之势。

毕竟,上海风情仍是许多电影乐于表现的主题。贾樟柯在《海上传奇》里请来上海籍歌手潘迪华,一口流利的老上海方言惊艳全场。不管是汤唯拍《色·戒》还是李嘉欣拍《海上花》,都要先学几句像样的沪语。曾在《团圆》里扮演“上海姆妈”、满口道地沪语的老演员卢燕,在新片《危险关系》中饰演老上海名门闺秀,少不了还得来几句根红苗正的上海话摆摆“枪势”。前不久《纽约客@上海》公映,北京姑娘朱珠扮演上海小囡,沪语虽然说得不流利,但抬眼望望银幕上熟悉的楼宇高价、外滩码头、石库门里弄,还是让人倍感亲切。

电视剧方面,点击率一直居高不下的《爱情公寓》在普通话版之外又推沪语版。《蜗居》故事的发生地在上海,却没有采用沪语,有心急的网友便亲自上阵,给电视剧配上沪语,以寄情愫。

走过了十年历程的人气节目《新闻坊》,今年新推“周末沪语版”。每到周末,原本的段落名称就会摇身一变,变作“阿拉嘎三胡”、“闲话上海”、“大家帮侬忙”、“淘点小乐惠”……用本地话播报本地坊间新闻,亲民度大有提升。

就在最近,国内首部原创沪语微电影《摇一摇》也已登陆各大视频网站。影片以推广闵行旅游为主线,用“手机摇一摇”约朋会友的时髦功能引出“召稼楼”古镇风貌。但在表现形式上,却采取了传统的“上海说唱”:

“上卢浦,到浦东,浦星公路一直走。指示牌,煞煞清,一些就到召稼楼……”说唱歌手“小道”的曲调里包括不少俚语——“勒么桑头”、“急吼拉吼”、“接翎子”,对“申曲”、“老八样”等上海文化、饮食民俗也有涉猎。担纲主演的则是荧屏上著名的“上海阿婆”舒悦。

微电影不长,才8分多钟时间。字幕制作人员可能年纪尚小,在“进去淘一淘,顶针箍,绣花鞋,黄杨木梳阿福帽”一句中,還误将“箍”字写作了“菇”。但明快的节奏仍然令观众感觉耳目一新,发现原来微电影这样时髦的载体,同老古董“上海说唱”配合起来,竟也相融无碍。而创作者与受众的年轻化,对沪语传承而言更是莫大喜讯——只要有人爱,就会一直在。

——谈与时俱进的滑稽戏