老街风韵

沈仁红

认识一条街,就像认识一个人。第一次,懵懵懂懂,连东西南北也分不清;第二次,它犹抱琵琶半遮面;第三次,店铺门面的印象才渐渐清晰起来。

那条名为“保康”的巷子,是我第一次来时就很想进去的。侧身挤进窄窄的弄堂,头顶上挂满的晾晒衣物不禁让我进退两难。那么狭窄的小巷,却有一串红花恣意绽放的空间,还有笈着拖鞋窜出来的小男孩,双脚抬起时,凉鞋绿得耀眼。

走出巷口,又见一双粉色的小拖鞋随意地丢在一边。原来是两个小孩在玩沙子,七八岁光景,一个是男孩,一个很难从外表上判断是男是女。一堆建筑用沙,在一大捆竹石与水泥袋之间挤挨着。而沙堆中的“山川沟渠”已基本成形,两个小孩下颔抵着双膝,细小的五指用力并拢,然后揉搓揉搓,专注之极。偶尔直起身,短发眉间的沙石,在午后阳光的照射下灼灼闪光。一边,随着工人们的铁锹,沙堆不停地露出新鲜的颜色。但是,每一铁锹都是小心翼翼的,怕沙子扬到了孩子们的眼睛,怕铁锹惊动了孩子们的快乐。

第三次去的时候,居然在老街上不期遇见好几辆脚踩小三轮车,前面钢丝车篮内是绿萝和文竹,后面坐驾上搁个木箱,内装石竹和茉莉,多舒心的一辆小花车啊!刚为车上挤挤挨挨的四季竹惊叹过,带着一身茉莉的清香走了没几步,就冷不丁差点撞到一个卖老花镜的小车点。旁边还有一车是涂抹着岁月痕迹的“古董”,泛黑的瓷器和玉石,虚实难辨。倒是小车的主人,50多岁的汉子,戴铜盆凉帽,自嘲自己经营的只是“提篮小卖”, 颇能与你侃上一阵,他会从城市上空准点想起的挂钟鸣和你说起。常有小孩走近,忍不住对这些摆设拿拿捏捏,他温和地制止:“小朋友别动,别打破,只能看看哦!”

一辆辆脚踩的小三轮车,闲散地歪着车头,在太阳底下慵懒着。是小本买卖,却有一种你爱买不买的傲气。分不清是中山路属于他们,还是他们属于中山路,只知道他们都属于历史。

那是一个周末,周末怎能不给人惊喜?街口,竟然还有一个书报摊赫然出现。卖书的窗口外,地上,塑料桶内猩红的马蹄莲,格外引人注目。走近细看,才发现是几年前曾流行学做的丝袜花。“就是我那个奶奶做的。”守亭的是个20左右的小伙子,手指向巷口的一位白发奶奶,奶奶轻摇小蒲扇,眯着眼安详地笑。

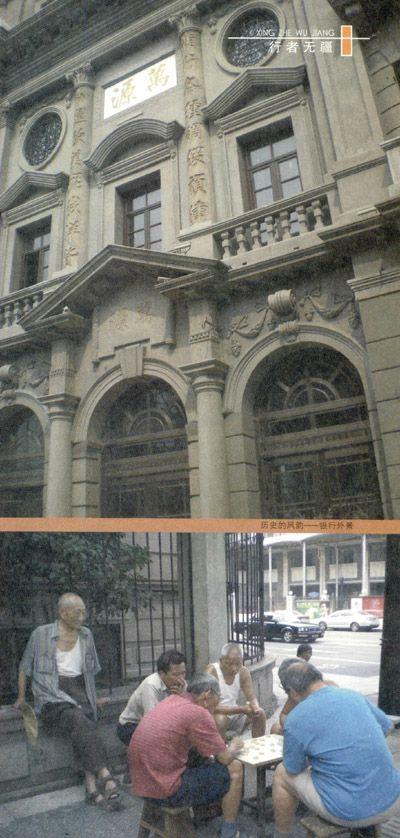

不远处,一群老伯围着一张小矮桌,摆开了棋脚阵势。花白头发,光着膀子,或搭一件背心。那份专注、执著,绝不亚于老教授们在研究课题。夏末的阳光毕竟是强弩之末,房子的屋檐,隐隐投射在房前草坪砖上,细碎而模糊。

房子,不管是白墙黛瓦的,还是青砖水泥的,有人住过,就有温情,就有故事。

瞧!那书刻“万利”二字的西式洋房,如此纯粹地展示着主人内心的宏愿;据说,那以前就是银行,现在依旧是银行的意大利建筑内,现代的电脑似乎被按错了地方,只能探头探脑地在古式的装修间遮遮掩掩;那布满大大小小玻璃窗的几面白墙,为这条建设中的老街撕开了一个幽默的口子;那写着“飞扬队(中山),绝对任务”的“军令状”,令本来面目冰冷的施工现场也不由地跟着幽默起来;那无法用一种几何形状来形容的观景台,让人不由心生无限好奇;那时不时冒出的大红色招聘信息,略显俗气,但也透出无限的希望。芸芸众生,生活琐碎而又现实,一如那一整面墙的大大小小的各式“盐”字。

有卖唱片的自行车骑过,思乡的歌曲穿过街巷;有挑着蛐蛐担的外乡人走过,蛐蛐的弹唱吸引着路人的听觉……

时光点点滴滴,红了樱桃,绿了芭蕉,浸润了年轮,加深了印痕。坐在欧式近代建筑群门楼前的大石墩上,同伴冲我按下快门,拿过相机来看看,天蓝色长裙摇曳下石墩,自嘲竟有婚纱艺术照的质感。和着正在梳妆的老街,笑如春风,面如红叶。