制订计划与设计实验中教师行为的体现——以“平面镜成像”中探究过程(片段)的说课为例

✿讷河市通南镇中心学校 许加强

在完成探究环节中的猜想、梳理每一个问题、明确研究任务之后,引导学生进行制订计划与设计实验,在这个环节中我并不急于向学生出示实验的原理、器材、实验步骤,而是先让学生展开想象的翅膀,通过讨论,确定实验器材,制订实验计划及实验步骤来验证前面的猜想与假设。

在指导学生确定实验方案的过程中,有的老师会提出这样的问题:(1)探究的是平面镜成像的特点,学生自然用平面镜来做实验,但无法确定像的具体位置,该如何引导学生使用玻璃板来代替平面镜呢?(2)任何物体都能在玻璃板后成像,而且探究过程中物体成像越清楚越好,该如何引导学生用两个等大的蜡烛来做实验呢?(3)有了像的替代物,学生就可以把像的位置与物的位置连接起来。但这条连线与镜面的位置学生不容易直接观察出来,这个问题又怎么解决呢?(4)为了完成探究目标,你设计的分组方案是怎样的?为什么这样设计?

一、教师要说清怎样教

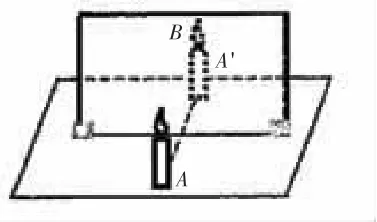

首先,选择平面镜还是玻璃板来做实验是本节实验成败的关键,但要想引导学生用玻璃板来代替平面镜是教学中引导学生思路的一个难点。学生在交流中认为无法同时看到物体的像与像的替代物,无法比较像与物的大小时,为了让学生能自己想到玻璃板,又不直接硬性地给出,我做了一个“水中蜡烛”的演示实验。

这个演示实验虽简单,但学生兴趣高涨,不仅激发了他们学习物理的兴趣,又开扩了他们的思路,学生在观察后得到启发,玻璃板是透明的,能够同时看到镜前物体的像和镜后像的替代物,从而想到把平面镜改为玻璃板做实验,突破了探究过程中的难点。

二、教师要说清为什么这样教

在选择实验的物体时,有的学生计划用两个电池,有的学生想用两个棋子。这个时候我并没有直接告诉他们选用蜡烛更好,而是通过生生讨论、师生互动交流来选择合适的实验器材。

因为此前学生已经了解光的反射知识,要想从镜中看到物体的像,需要物体发光射到平面镜上,反射的光才能进入眼睛,对于电池或棋子反射的光线很微弱,什么样的物体发出的光多呢——光源。而点燃的蜡烛是光源,光线充足,成像比较清晰。这样既能反馈已经学过的知识,又发散了学生的思维,提高了学生思考问题的主动性。

用相同的蜡烛来做实验,解决了比较像与物的大小关系,但要想探究像与物的连线与镜面的关系,大多数学生的方案都是在白纸上做实验,先确定平面镜的位置,然后描出像与物的位置再连线,进行观察。在这里我并未说出赞同或是不赞同,而是提出疑问,让学生继续进行思考,让他们想想还有没有更好的办法。生活中并不缺少美,而是缺少美的发现。物理教学同样如此。

初中学生自主学习能力较弱,独立思考问题的意识不强,学知识总习惯于老师单纯地给出,自己硬性地去记,当有了解决某一问题的方法后绝不会再深入思考,不会再想还有没有解决问题的更好方法。所以我在课堂中用笑脸肯定了他的做法,又用和蔼的语言让学生不满足于现有的方案,继而让学生再深入思考还有没有更方便的做法,培养了学生善于动脑的好习惯。

三、说清小组分组方案是进行探究的重要保证

在讨论分组方案时,我把全班48名学生分成4个大组,每大组又分成3个小组,共12个小组:

1、2、3组探究像和物的大小关系;

4、5、6组探究像和物到平面镜距离的关系;

7、8、9组探究像和物对应点连线与镜面是否垂直;

10、11、12组探究平面镜所成的像是实像还是虚像。

注意:

1.准备多样器材,引导学生自主选择器材;

2.教师引导学生设计实验:

(1)如何选用器材?

(2)如何确定像和物的大小关系?

(3)如何确定像的位置?

(4)如何比较像和物到镜面的距离?

这样就更有利于培养学生设计方案,选择实验器材的能力,发挥学生的实验创新,培养学生的创新精神和创新能力。

我这样分组有一定的道理,在农村从教多年,深感初中学生动手能力较弱,而且平面镜成像一课是较为完整的一个探究实验,培养了学生动手动脑的能力,大胆创新的精神,即使探究一个简单问题也须要给他们较长的时间,这样把探究的问题先分散后集中,对于探究能力相对较强的小组在探究完本组的问题之后还可以再探究其他问题。