一种确定控制缝高的人工隔层剂最优用量方法

伊向艺 (油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),四川成都610059)

汪道兵 (成都理工大学能源学院,四川成都610059)

侯艳红 (中石油长庆油田分公司第三采油厂工艺研究所,宁夏银川750006)

周福建,刘雄飞,李秀辉 (中石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007)

一种确定控制缝高的人工隔层剂最优用量方法

伊向艺 (油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),四川成都610059)

汪道兵 (成都理工大学能源学院,四川成都610059)

侯艳红 (中石油长庆油田分公司第三采油厂工艺研究所,宁夏银川750006)

周福建,刘雄飞,李秀辉 (中石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊065007)

针对油(气)水互层压裂改造,当油气层距离水层较近时,为了防止压裂沟通水层导致改造失败,研发了人工隔层控制裂缝延伸的工艺技术。该工艺的核心技术之一是确定人工隔层剂的用量。从线弹性断裂力学理论出发,推导出人工隔层剂的理论模型,使用拟牛顿算法并通过编制程序确定了人工隔层剂的最优用量。应用实例表明,施工过程转向压力明显,且压后井温测井表明施工时未沟通到含水层,结合压后日产油83m3且不含水,说明该人工隔层优化设计方法实用可靠。

人工隔层剂;缝高控制;优化设计;拟牛顿算法

当油气层距离含水层较近时,需采用人工隔层控制裂缝延伸的技术,如何确定人工隔层剂(上浮剂和下沉剂)的合理加量成为该技术的关键所在。若人工隔层剂加量过大,会增加施工成本和施工难度;若加量过少,则难以起到较好的遮挡效果,人工裂缝会上窜到含水层,严重影响改造效果。

笔者从弹性断裂力学理论出发,利用Ⅰ型裂缝延伸判据推导出人工隔层剂所满足的理论模型[1~6],采用拟牛顿算法实现该模型的数值求解,并通过编制程序确定了人工隔层剂的最优用量,可以对采用人工隔层控制裂缝延伸的酸压技术进行指导。

1 理论模型推导

当裂缝中心在产层内部,由线弹性断裂力学理论,裂缝壁面上张开应力在裂缝上下两端所产生的应力强度因子分别为[1~6]:

式中,a为裂缝半高度,m;p(y)为裂缝内净压力,MPa;Ku、Kl分别为裂缝顶部、底部的应力强度因子,MPa·m0.5。

结合人工隔层条件下的张开裂缝净压力分布,并考虑Ⅰ型裂缝延伸判据,即:

式中,KIC2、KIC3分别为顶层、底层岩石的断裂韧性,MPa·m0.5。

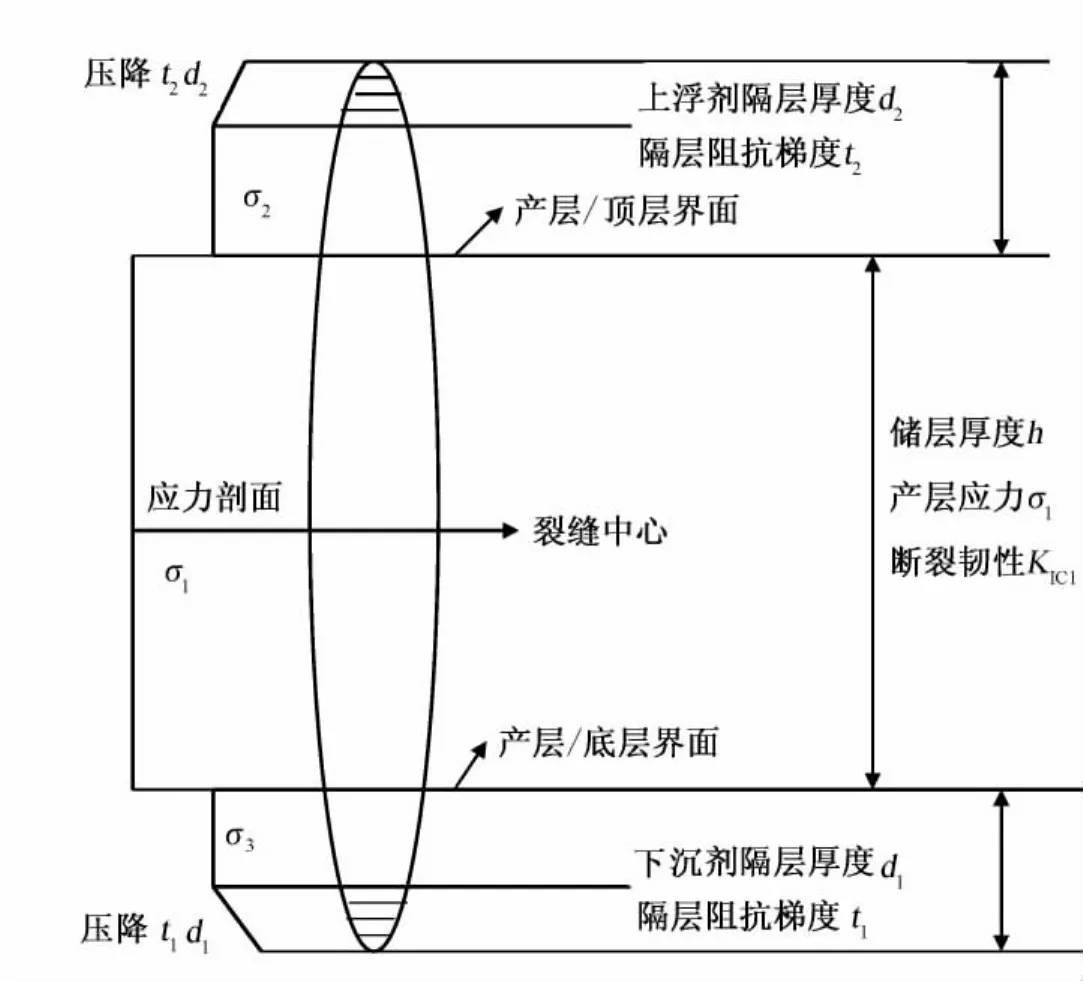

如图1所示,以裂缝下端点为坐标原点,水平向右为X轴正方向,垂直向上为Y轴正方向,建立直角坐标系,井底压力为pwf。裂缝内的净压力pnet分布为:

式中,h为产层厚度,m;hs为裂缝进入盖层的距离,m;hx为裂缝穿入底层的距离,m;d1为下沉剂隔层厚度,m;d2为上浮剂隔层厚度,m;t1为下沉剂隔层阻抗梯度,MPa/m;t2为上浮剂隔层阻抗梯度,MPa/m;σ1为产层最小水平主应力,MPa;σ2为顶层最小水平主应力,MPa;σ3为底层最小水平主应力,MPa;pwf为井底压力,MPa。

图1 加有人工隔层剂的裂缝剖面示意图

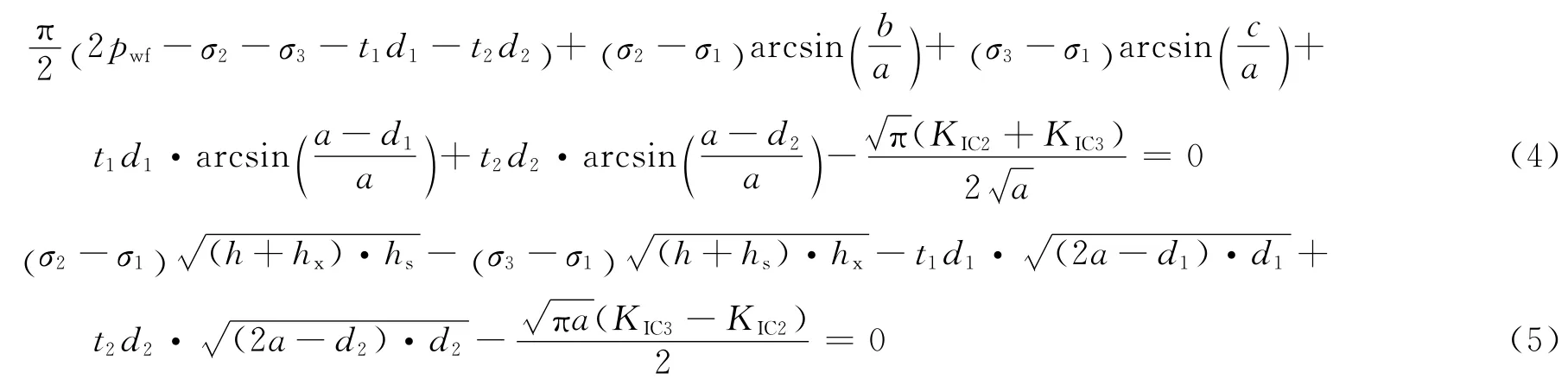

令a=(hx+h+hs)/2,b=(hx+h-hs)/2,c=(hs+h-hx)/2。结合式(3),对式(1)和式(2)分压力区间积分,再将2式分别相加和相减得到下式[7~9]:

联立式(4)与式(5),得到关于hs和hx的二元非线性方程组,应用拟牛顿算法来求解非线性方程组,通过Matlab7.0语言编程[10~12],可以求出上述方程组的数值解。

2 上浮剂用量优化应用实例

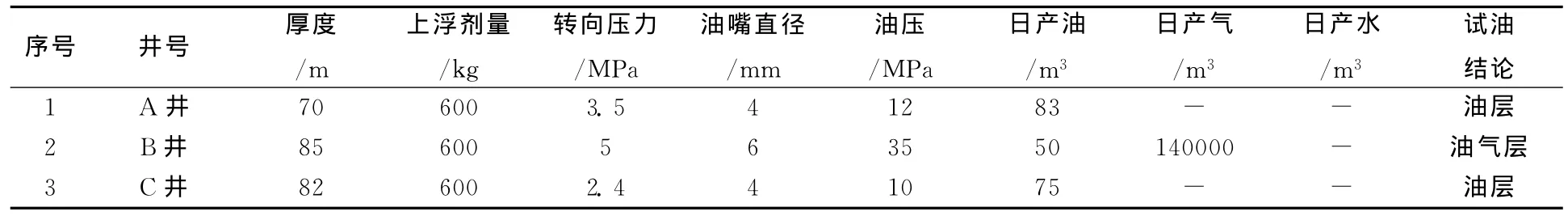

已进行了3口井的现场试验,最大转向压力达5MPa,施工后效果较好,其中A井是某油田的一口开发井,酸压井段为6805~6890m,其岩性为灰岩,距产层上方12m(6793m)有一含水层,顶层与产层应力差值仅为2MPa,若采用常规酸压工艺易沟通水层,因此采用上浮剂控制缝高酸压工艺,降低沟通顶部水层的风险。故确定最优的上浮剂用量成为酸压设计的关键。试验井酸压施工参数见表1。

表1 上浮剂控制缝高酸压施工参数表

令t1=0,d1=0,给定一组不同的d2,用拟牛顿算法求出相应的hs,再绘制出d2~hs曲线即可确定最优的上浮剂隔层厚度,再根据裂缝尺寸大小可确定出最优的上浮剂加量。

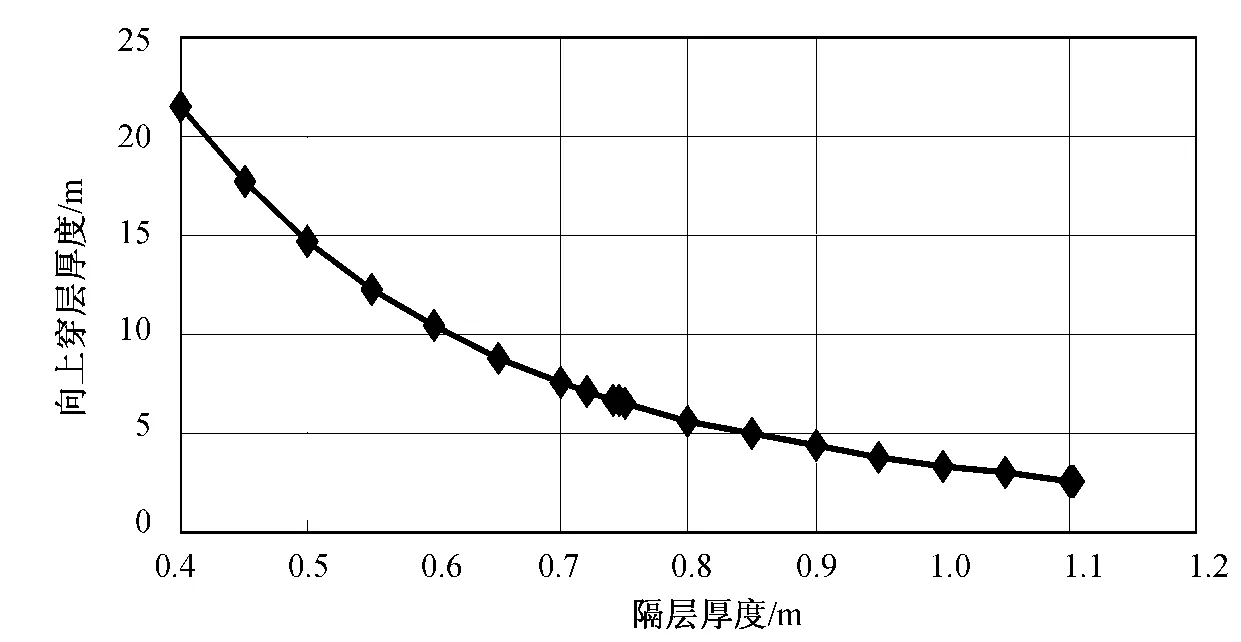

从图2看,当隔层厚度增加时,裂缝越难向上穿越。当隔层厚度为1.1m左右时,向上穿层厚度基本保持不变,因此最优的隔层厚度为1.1m。按120m单翼缝长和4mm缝宽计算,得到上浮剂的最优加量为1m3左右,其堆积密度600kg/m3,因此最优加量为600kg。

从A井的施工曲线可以看出,上浮剂进入地层后,转向压力为3.5MPa,转向作用明显;酸压改造后,用直径4mm油嘴求产,油压12MPa,日产油83m3,不含水。压后进行了井温测井,解释结论是6800~6840m井段被压开,说明施工过程中未沟通到顶部水层,从而验证了该模型计算上浮剂最优加量的可靠性。

图2 隔层厚度与向上穿层厚度关系图

3 结论

1)从理论上推导了人工隔层剂(上浮剂或下沉剂)铺置厚度所满足的理论模型,利用拟牛顿算法求解其数值解,从而确定人工隔层剂的最优加量。

2)将该模型用于指导3口井的上浮剂控制缝高延伸的酸压设计,均取得了较好的效果,其中有一口井进行了压后井温测井,且压后不产水,表明该人工隔层优化设计方法实用可靠。

[1]胡永全,赵金洲,林涛,等.上浮剂隔层控制裂缝高度延伸实验研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2010,32(2):79~81.

[2]卢修峰,刘凤琴,韩振华.压裂裂缝垂向延伸的人工控制技术[J].石油钻采工艺,1995,17(1):82~89.

[3]胡永全,任书泉.影响压裂裂缝几何尺寸的因素分析[J].西部钻探工程,1995,7(3):20~23.

[4]胡永全,赵金洲.人工隔层性质对控缝高压裂效果的影响研究[J].钻采工艺,2008,31(1):68~70.

[5]胡永全,谢朝阳,赵金洲,等.海拉尔盆地人工隔层控缝高压裂技术研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2009,31(1):70~72.

[6]周文高,胡永全,赵金洲,等.控制压裂缝高技术研究及影响因素分析[J].断块油气油,2006,13(4):70~72.

[7]胡阳明,胡永全,赵金洲,等.裂缝高度影响因素分析及控缝高对策技术研究[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2009,11(1):28~31.

[8]黄超,宋振云,李志航,等.夏9井区缝高控制压裂技术研究[J].钻采工艺,2010,33(4):36~38.

[9]陈锐.控缝高水力压裂人工隔层厚度优化设计方法研究[D].成都:西南石油大学,2006.

[10]王沫然.Matlab 5.x与科学计算[M].北京:清华大学出版社,2000.

[11]唐焕文,秦学志.实用最优化方法[M].第3版.大连:大连理工大学出版社,2004.

[12]李庆扬,王能超,易大义.数值分析[M].第4版.北京:清华大学出版社,2001.

[编辑] 萧 雨

TE357.1

A

1000-9752(2012)06-0145-03

2011-11-1.

国家科技重大专项(2011ZX05037-003)。

伊向艺(1961-),女,1983年西南石油学院毕业,博士,教授,博士生导师,现从事油气田开发教学与科研工作。