川西安县构造的变形特征及演化

郭卫星,李书兵,罗啸泉 (中石化西南油气分公司勘探开发研究院,四川成都610081)

刘树根,王睿婧 (成都理工大学能源学院,四川成都610059)

川西安县构造的变形特征及演化

郭卫星,李书兵,罗啸泉 (中石化西南油气分公司勘探开发研究院,四川成都610081)

刘树根,王睿婧 (成都理工大学能源学院,四川成都610059)

安县构造由于山地条件和地质结构复杂等原因,地震资料品质较差,构造存在多解性。前人多采用基底卷入的前展式逆冲叠瓦构造模型进行解释;结合露头与钻井资料分析认为逆冲三角带的构造模型更加科学、合理。安县构造自北西向南东可分为3个构造带:北川-映秀断层至安县-灌县断层之间的叠瓦构造带、安县-灌县断层下盘的山前隐伏带和坳陷内部弱变形带。山前隐伏带以发育逆冲三角带构造为特征,垂向上具有分层变形特征,自上而下可分为4个体系,即侏罗系、中-下三叠统外来推覆体、中-下三叠统滑脱层之上的须家河组1、2、3段和中-下三叠统滑脱层之下的古生界。安县构造在晚三叠世以安县-灌县断层活动为代表,逆冲推覆强烈并有较大的水平收缩变形量;晚侏罗世至新生代水平收缩变形量相对小而基底隆升明显,白垩纪末构造已基本形成,新生代构造继承发展。

安县构造;前展式逆冲叠瓦构造;逆冲三角带构造;安县-灌县断层;构造演化

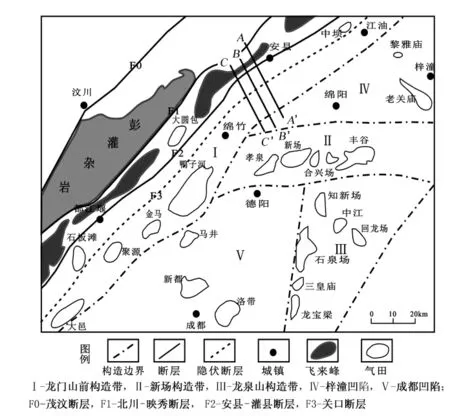

川西坳陷是指发育在中三叠统海相褶皱盖层基底之上的四川盆地西部及晚三叠世以来历经印支、燕山和喜马拉雅多期构造运动而形成的呈NE-SW向展布的前陆盆地,面积约3.1×104km2[1];盆地构造变形不仅与西侧龙门山逆冲作用直接相关,同时还受到北缘米仓山、南缘川滇构造带的强烈影响,是多组、多期构造相互影响、相互叠加的结果[2,3]。川西坳陷中段的安县构造位于安县与绵竹之间,属于龙门山前构造带,呈北东向展布,地表发育飞来峰(图1)。油气勘探表明,上三叠统须家河组2段和4段砂岩含有丰富的天然气资源,而须家河组3段和5段泥岩为盖层。由于山地条件和地质结构复杂等原因,地震资料品质较差,尤其是西北部山前的地震反射信息相对较少,为地震解释和圈闭确认带来困难。笔者依据平衡地质剖面原理,采用前陆盆地构造建模的方法,讨论了安县构造的地质解释模型,分析了构造变形特征,再现了构造的形成过程。

1 滑脱层特征

川西地区地层发育古生界、中生界和新生界等,并以中生界为主(通常厚6km左右),总体表现为西厚东薄特点。龙门山前缘的垂向构造分层有2种情况:一是由不整合面所分隔的早、晚2次变形所显示出来的不同变形方式;二是一次变形中由滑脱面分隔而显示出来上下层位变形不协调现象[4]。前人依据露头和地震剖面等资料,提出川西地区存在多套滑脱层[5~7]。不考虑露头上一些小规模的滑脱层,笔者认为安县地区构造变形中主要滑脱层为中-下三叠统和上三叠统须家河组3段,次要滑脱层为古生界。

1)中-下三叠统嘉陵江-雷口坡组滑脱层。嘉陵江组和雷口坡组是四川盆地重要的含膏层位,是正常浅海-半咸化浅海碳酸盐岩建造,厚度为200~1466m,从下到上依次为沉积灰岩、白云岩、含膏质白云岩、膏溶角砾岩和膏岩。在龙门山冲断带的多期构造活动中,该层发生强烈的褶皱变形,是重要的滑脱层。

2)上三叠统须家河组3段滑脱层。须家河组3段为灰黑色页岩与灰、深灰色粉-细砂岩不等厚-略等厚互层,以页岩为主,局部夹煤层,厚度为700~900m,由西向东厚度逐渐减小。由于高孔隙流体压力的存在,在挤压作用下容易发生滑脱变形,是浅层次重要的滑脱层。

图1 川西坳陷中段构造单元分布图

2 构造解释模型

安县地区从龙门山前向坳陷内部地表依次出露有下三叠统、中三叠统、上三叠统、侏罗系和第四系等,并在龙门山前由于断层的逆冲作用引起三叠系的重复。地表发育的飞来峰具有印支期推覆、喜马拉雅期滑覆的特点[8];飞来峰主要由泥盆系、石炭系和二叠系组成,推覆在中-下三叠统滑脱层之上。地表出露的北川-映秀断层(F1)和安县-灌县断层(F2)走向上可连续追踪,是区域性的大断裂;关口断层(F3)在走向上发育不稳定。研究区则隐伏在山前侏罗系单斜之下。

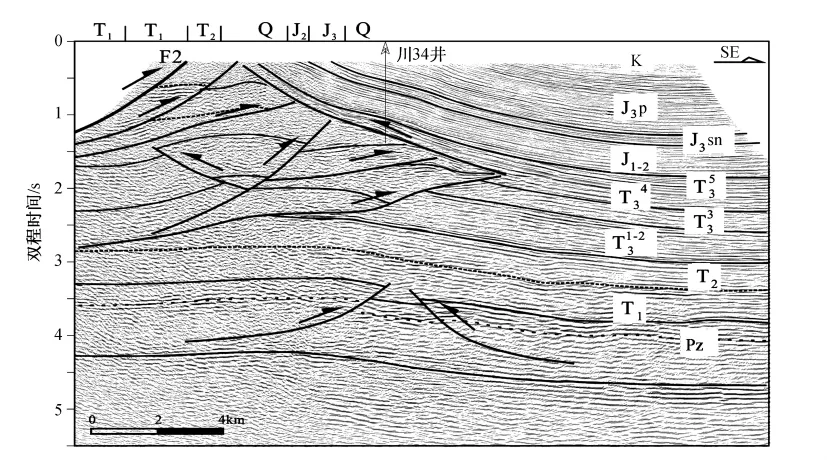

地震资料上,坳陷内部的三叠系和侏罗系形成了较好的可追踪对比反射层,而在冲断带内可追踪对比的反射界面较少。由于冲断带内可利用的资料较少,地震资料解释困难,如何根据可靠的信息构建一个合理的地质模型成为地震资料解释的关键。图2、3为同一地震剖面的2种解释方案,图中充分利用了地表露头资料和钻井的地质分层资料。

如图2、3所示,侏罗系与三叠系之间存在明显的角度不整合接触,山前上三叠统广泛剥蚀。安县-灌县断层西北部出露中-下三叠统,并在浅表层发育古生界飞来峰。剖面中部川20井钻井揭示,侏罗系背斜之下为中-下三叠统,由于钻井较浅,并未揭示之下地层情况。剖面东南部的地震反射信息可靠,浅层侏罗系呈一幅度较大的单斜,其内部断层不发育;侏罗系单斜之下的三叠系总体呈“楔形”,其内部逆冲断层发育,构造解释存在多解性。图2、3都认同从北川-映秀断层至安县-灌县断层之间,各逆冲断层依次发育,从而组合成前展式叠瓦构造,不同之处体现在对侏罗系之下三叠系“楔形”构造的解释。

图2为前展式逆冲叠瓦构造解释模型,它以多条倾向北西、基底卷入的逆冲断层组成的叠瓦构造为特征。图2中安县-灌县断层下盘发育3条倾向北西的逆冲断层,其中第2条逆冲断层断距最大,引起冲断带内中-下三叠统与坳陷内部正常地层之间巨大高差,为叠瓦构造的主控断层;第1条断层向上断穿侏罗系,表明印支期之后仍有活动;第2、3条断层均未断穿侏罗系,表明印支期后不再活动。该解释模型认为,地表出露的三叠系与坳陷内部正常地层之间巨大的高差,是由安县-灌县断层下盘第2条断层为代表的数条逆冲断层巨大垂向位移引起的;由于垂向位移较强,一些软弱地层在构造变形中不起滑脱作用。

图3为逆冲三角带构造解释模型,它以安县-灌县断层下盘发育逆冲三角带构造为特征。图3中安县-灌县断层下盘、侏罗系之下的三叠系“楔形体”发育2层构造:①与安县-灌县断层同期活动、沿须家河组3段逆冲至上三叠统(须家河组1、2、3段)之上的中-下三叠统;②沿中-下三叠统推覆、总体呈“叠瓦扇”的须家河组1、2、3段。该解释模型认为,安县-灌县断层的巨大垂向位移导致地表出露的三叠系与坳陷内正常地层之间巨大的高差;须家河组3段和中-下三叠统起到了滑脱层的作用;三叠系“楔形体”、沿中-下三叠统向上逆冲的断层和侏罗系下部被动顶板断层,共同构成逆冲三角带构造。

一些学者采用类似于图2所示的结构模型[6,9,10]来解释安县地区的构造变形。笔者更倾向于采用图3所示的构造模型,原因主要有4点:

1)从川西坳陷内部的构造变形来看,由中-下三叠统膏盐岩和须家河组3段泥岩滑脱层所分割的垂向分层变形十分明显,大量断层终止在这些滑脱层中,且二者厚度向北西方向增大,在山前冲断带中完全具备成为滑脱层的条件。

图2 安县地震剖面前展式逆冲叠瓦构造解释模型

图3 安县地震剖面逆冲三角带构造解释模型

2)依据图2前展式叠瓦构造模型,安县-灌县断层下盘的第2条逆冲断层应是研究区的主断层,其断距远超安县-灌县断层;如此大型的断层在燕山期与喜马拉雅期应继续发育断穿侏罗系,而实际上其后期并未活动,反而安县-灌县下盘的第1条逆冲断层断穿侏罗系;在构造位置上,安县-灌县断层下盘第1、2条断层处于关口断层延伸处,从区域地质资料来看,安县-灌县断层应是区域性大断裂,而关口断层仅在关口和金陵寺处出露,断续延伸且断距并不大。

3)研究区南部的绵竹与鸭子河地区钻井与地震资料显示,在安县-灌县断层下盘存在须家河组1、2、3段的原地系统;图4、5中在安县-灌县断层下盘“楔形体”前端川34井钻井揭示存在须家河组3、4段。据此,图3中安县-灌县断层下盘“楔形体”中也应存在须家河组1、2、3段叠瓦扇构造。

4)研究区南部鸭子河地区的龙深1井显示井深242~4521m为须家河组3段和2段多次重复的推覆断片,井深4521m以下是正常地层层序,为上三叠统须家河组3段底部-下三叠统嘉陵江组。由此得到2点启示:其一,须家河组3段在构造变形中起到了重要的滑脱作用;其二,由安县-灌县断层(及其分支断层)逆冲推覆引起地层的重复叠置是普遍现象。

3 构造变形特征

安县构造自北西向南东可划分为3个构造变形带:北川-映秀断层至安县-灌县断层之间的叠瓦构造带、安县-灌县断层下盘的山前隐伏带和逆冲三角带前端的坳陷内部弱变形带。北川-映秀断层至安县-灌县断层之间发育数条倾向北西的逆冲断层,通常认为它们以前展式向坳陷内部发展,当然在逆冲前锋向前陆方向发展时,早期形成的逆冲断层可能继续活动。如2008年汶川地震北川-映秀断层和安县-灌县断层共同活动。

山前隐伏带垂向上具有分层变形特征,自上而下可分为4个体系:侏罗系、中-下三叠统外来推覆体、中-下三叠统滑脱层之上的须家河组1、2、3段和中-下三叠统滑脱层之下的古生界。侏罗系由坳陷内部向龙门山方向厚度变小,显示了生长地层特征,总体表现为大型单斜构造,同时也存在断背斜(图3、4),或被全部剥蚀(图5)。中-下三叠统外来推覆体是安县-灌县断层下盘的分支断层经较远距离推覆而形成;它在后期变形中内部可能发育逆冲断层而冲破浅层的侏罗系,形成断背斜。中-下三叠统滑脱层之上的须家河组1、2、3段内部发育数条倾向北西的逆冲断层,各逆冲断层向下与统一的滑脱面连接,总体上呈叠瓦扇构造,其内部也可能发育反向断层,形成局部的冲起构造(图5)。中-下三叠统之下的古生界构造变形较弱,内部发育的逆冲断层向上均终止于滑脱层,部分断层向下断入盆地基底,部分断层在古生界内滑脱尖灭,总体上为2条相向逆冲的断层构成的对冲构造。

图4 安县地震剖面构造解释图

图5 安县地震剖面构造解释图

4 演化过程

根据图3所示剖面的构造解释,应用平衡地质剖面原理制作了相应的构造演化图(图6),图6中从中三叠世末可能的构造开始,来演绎研究区的构造变形过程。

1)须家河组4段沉积前的安县运动[11]期(图6(e)、(f)),北川-映秀断层至安县-灌县断层之间逆冲断层发育,这些断层组合成基底卷入的叠瓦构造;处于逆冲前锋的“坡坪式”断层将中-下三叠统逆冲至须家河组之上,该断层为安县-灌县断层的早期形态;“坡坪式”断层下盘、须家河组内部发育沿中-下三叠统滑脱若干逆冲断层,组成“叠瓦扇”构造。该期构造缩短量较大,约10km;须家河组4段广泛分布的砾岩也表明该期构造变形强烈。

2)晚三叠世末期(图6(d)),早期的“坡坪式”断层沿断坡处断层向上突破,形成安县-灌县断层,其上盘的叠瓦构造基本形成;安县-灌县断层的上盘和下盘的“楔形体”遭受不同程度的剥蚀,须家河组4、5段具明显的生长地层特征,该期构造最终形成侏罗系与三叠系之间大范围的不整合接触;古生界内发育若干逆冲断层;构造缩短量约3.3km。

3)早-中侏罗世(图6(c)),由于处于印支期后的造山后构造松弛期[12],构造活动相对较弱,中-下侏罗统沉积连续、厚度稳定。

4)晚侏罗世-白垩纪(图6(b)),构造重新活动,构造缩短量约1.2km,山前侏罗系形成大型单斜,局部逆冲断层冲破侏罗系,形成断背斜;安县-灌县断层下盘逆冲三角带构造形成;龙门山地区基底隆升,古生界向坳陷内部缓倾斜。

5)新生代(图6(a)),构造继承发育,构造缩短量约1.5km,龙门山地区基底持续隆升,安县-灌县断层上盘遭受剥蚀,各主要断层位移进一步增大。比如北川-映秀断层和安县-灌县断层在2008年汶川地震中重新活动。

上述演化分析表明,该区在安县运动时期和印支末期以安县-灌县断层的活动为代表,推覆构造活动强烈并有较大的水平收缩变形量;晚侏罗世至新生代水平收缩变形量相对较小,而基底隆升明显,白垩纪末构造已基本形成,这与“川西坳陷新生代以来没有强烈的构造活动和水平缩短”的主流观点[13]相近。

图6 安县剖面构造演化图

5 结 论

1)安县构造存在前展式叠瓦构造和逆冲三角带构造2种解释方案,现有的地面和地下资料表明后者更加合理。

2)安县构造自北西向南东可分为3个构造带:北川-映秀断层至安县-灌县断层之间的叠瓦构造带、安县-灌县断层下盘的山前隐伏带和坳陷内部弱变形带。

3)山前隐伏带以发育逆冲三角带构造为特征,垂向上具有分层变形特征,自上而下可分为4个体系,即侏罗系、中-下三叠统外来推覆体、中-下三叠统滑脱层之上的须家河组1、2、3段和中-下三叠统滑脱层之下的古生界。

4)安县构造在晚三叠世以安县-灌县断层的活动为代表,推覆构造活动强烈并有较大的水平收缩变形量;晚侏罗世至新生代水平收缩变形量相对较小,而基底隆升明显,白垩纪末构造已基本形成,新生代构造继承性发展。

[1]杨克明.川西坳陷须家河组天然气成藏模式探讨[J].石油与天然气地质,2006,27(6):786~793.

[2]罗啸泉,陈兰.川西坳陷的形成演化及其与油气的关系[J].油气地质与采收率,2004,11(1):16~19.

[3]邓康龄,余福林.川西坳陷的复合构造与油气关系[J].石油与天然气地质,2005,26(2):214~219.

[4]刘树根,李智武,曹俊兴,等.龙门山陆内复合造山带的四维结构构造特征[J].地质科学,2009,44(4):1151~1180.

[5]蔡立国,刘和甫.四川前陆褶皱-冲断带构造样式与特征[J].石油实验地质,1997,19(2):115~120.

[6]汤良杰,杨克明,金文正,等.龙门山冲断带多层次滑脱带与滑脱构造变形[J].中国科学D辑:地球科学,2008,38(增刊1):30~40.

[7]金文正,汤良杰,杨克明,等.川西龙门山褶皱冲断带分带性变形特征[J].地质学报,2007,81(8):1072~1080.

[8]韩建辉,王道永,李忠权.龙门山中段清平飞来峰的构造变形特征及形成机制[J].沉积与特提斯地质,2008,28(3):8~14.

[9]陈社发,邓起东,赵小麟,等.龙门山中段推覆构造带及相关构造的演化历史和变形机制(二)[J].地震地质,l994,l6(4):413~421.

[10]金文正,汤良杰,杨克明,等.龙门山冲断带构造特征研究主要进展及存在问题探讨[J].地质论评,2008,54(1):37~46.

[11]王金琪.安县构造运动[J].石油与天然气地质.1990,11(3):223~234.

[12]张国伟,郭安林,姚安平.中国大陆构造中的西秦岭—松潘大陆构造结[J].地学前缘,2004,11(3):23~32.

[13]Burchfiel B C,Chen Z,Liu Y,etal.Tectonics of the Longmen Shan and adjacent regions[J].Int Geol Rev,1995,37(8):661~735.

[编辑] 宋换新

01 Structural Deformation of Anxian Structure and Structural Evolution in Western Sichuan Area

GUO Wei-xing,LI shu-bin,LUO Xiao-quan,LIU Shu-gen,WANG Ruij-ing

(First Authors Address:Research Institution of Petroleum Exploration and Development,Southwest Oil and Gas Company,SINOPEC,Chengdu610081 Sichuan,China)

The varied topography and complex structure of Anxian Structure caused the poor resolution of seismic data,where structure was multi-explained.Basement-involved insequence imbricate structural model were adopted by predecessors for interpretation.Based on the analysis of outcrops and drilling data,it was considered that the thrust triangle zone structure was more reasonable.Anxian Structure could be divided into three structural belts from the northwest to southeast,namely the imbricate structural belt was located between Beichuan-Yingxiu Fault to Anxian-Guanxian Fault,foreland concealed belt was located in the footwall burial belt of Anxian-Guanxian Fault and weak deformation depression belt.Foreland concealed belt had the feature of triangle zone.And four structural layers could be divided,namely Jurassic,lower-middle triassic thrust nappe,Member 1-2-3of Xujiahe Formation and Mid-lower member of Palaeozoic System.Anxian Structure develops Anxian-Guanxian Fault and thrust nappe in late Triassic and horizontal contraction was large.From late Jurassic to Cenozoic,horizontal contraction is small,while uplift of basement is obvious.At the end of Cretaceous Anxian Structure is basically formed,and structure is successively developed in Cenozoic.

Anxian Structure;insequence imbricate structure;triangle zone structure;Anxian-Guanxian Fault;structure evolution

book=164,ebook=164

TE121.2

A

1000-9752(2012)05-0001-07

2011-11-17

国家科技重大专项(2011ZX05002-004-001-001)。

郭卫星(1978-),男,1999年大学毕业,博士,现主要从事油区构造研究工作。