三维观测系统均匀性技术及应用效果分析

马 峰,刘艾奇,碗学俭,钟 山

温俊凤,陈小景,葛雪钦 (中原油田地球物理勘探公司,河南濮阳457001)

三维观测系统均匀性技术及应用效果分析

马 峰,刘艾奇,碗学俭,钟 山

温俊凤,陈小景,葛雪钦 (中原油田地球物理勘探公司,河南濮阳457001)

观测系统采样均匀性是指在地震资料采集过程中地震信号采样的均衡程度,它对地震资料处理和地质解释至关重要。提出的三维观测系统均匀性分析方法是指通过定性、定量分析三维观测系统面元的各种属性的均匀情况,从整体上对比分析不同观测系统的采样均匀性差异,使三维观测系统的选择更加科学、合理。将研究成果应用到实际的生产当中,达到了提高采集资料品质,改善成像效果的目的。

三维观测系统;覆盖次数;炮检距;方位角;炮检覆盖;均匀性;非均匀系数

高精度三维地震技术是现阶段面对复杂地震地质条件解决破碎断块、隐蔽及岩性油气藏等复杂问题切实可行的技术方法。20世纪90年代以前,人们一直没有研究出一种合理的指导三维观测系统设计的方法,主要是依靠一些以往的采集设计经验来进行三维观测系统设计。90年代以后,三维地震观测系统设计取得了新的发展,Vermeer等通过一系列研究认为,三维观测系统设计的好坏主要取决于共中心点面元的属性分布情况,包括炮检距分布、方位角分布、覆盖次数、分辨率和噪声压制等问题。后来,Vermeer提出了一种基于地震采样空间连续性的观测系统设计方法——均衡采样法,但这种均衡采样法是一种定性的描述方法,主要取决于观测系统设计人员的经验[1]。笔者提出的三维观测系统均匀性定量分析评价方法,是通过分析、对比不同观测系统各种属性的均匀性差异来优选三维观测系统的,使得观测系统设计技术更加科学、合理。具体地说,三维观测系统采样均匀性分析方法主要是从覆盖次数、炮检距、方位角和炮检覆盖4个方面的均匀性来进行评价的。

1 覆盖次数的均匀性分析

通常设计一个三维观测系统,一般只考虑到满覆盖次数是否达到了设计的要求,而没有考虑到覆盖次数的分布是否均匀。笔者提出的覆盖次数均匀性分析方法要求对满覆盖区域的所有面元的覆盖次数做一个统计分析,分别计算出它们的均值和均方差,从而定量地评价不同的三维观测系统覆盖次数的均匀性。

在实际的施工中,测线有很多地方过障碍物,因此需要做观测系统变观设计,从而导致覆盖次数出现不均匀的情况。但是,采用不同的变观方法进行观测系统变观设计,覆盖次数的非均匀程度也不一样。因此,就需要分析不同变观设计方法的覆盖次数的非均匀程度,从而科学地指导野外观测系统变观设计。以中原油田濮卫工区的一束变观后的测线作为实例,分析变观前、后覆盖次数均匀性分布情况。

从濮卫工区的一束测线中选取一个方形的施工区域,对其做覆盖次数的均匀性分析。图1为该区域理论设计和实际变观后的观测系统覆盖次数均匀性分布情况。通过均匀性定量计算,理论设计的观测系统均值为320,均方差为0;变观后的最小、最大覆盖次数分别是293、341,均方差为0.8516。因此,可以通过统计出的均方差值来判断变观后覆盖次数偏离理论设计观测系统均匀覆盖的程度,即均方差值越小,则覆盖次数分布越均匀。

图1 变观前后观测系统覆盖次数分布图

2 炮检距的均匀性分析

三维观测系统炮检距分布的均匀程度对多次波、各种相干干扰、随机噪音的压制和速度分析的精度是相当重要的。一个面元里面的炮检距分布,取决于最大、最小炮检距和覆盖次数的大小。最大、最小炮检距限定了炮检距分布的范围,覆盖次数的大小决定了相邻炮检距之间的距离[2]。一般设计观测系统的原则是尽量使炮检距分布均匀,并且确保近远、中、近炮检距的覆盖次数均匀。

下面从微观和宏观两个方面来对表1中所示的观测系统炮检距均匀性进行定量评价。

表1 观测系统参数表

2.1 单个面元的炮检距均匀性分析

对于单面元的炮检距均匀性分析是通过计算面元内炮检距的非均匀系数来对其均匀性进行定量评估的。在表1中所示的观测系统中取某坐标位置一个面元作分析,结果如图2所示。通过炮检距均匀性定量计算,得出该面元炮检距的非均匀系数为0.808。

图2 单个面元炮检距分布图

图3 炮检距均匀性分布图

2.2 满覆盖区域的炮检距均匀性分析

对于整个满覆盖区域的炮检距的均匀性评价,首先是计算出各面元的炮检距的非均匀系数,然后对它们做一个统计分析,最后通过其均值来判断观测系统炮检距均匀性的。通过观测系统炮检距的均匀性定量分析评价,可以对三维观测系统进行优选。以表1中所示的观测系统为例,从满覆盖区域中选定一个区域进行分析,炮检距非均匀系数分布如图3所示。

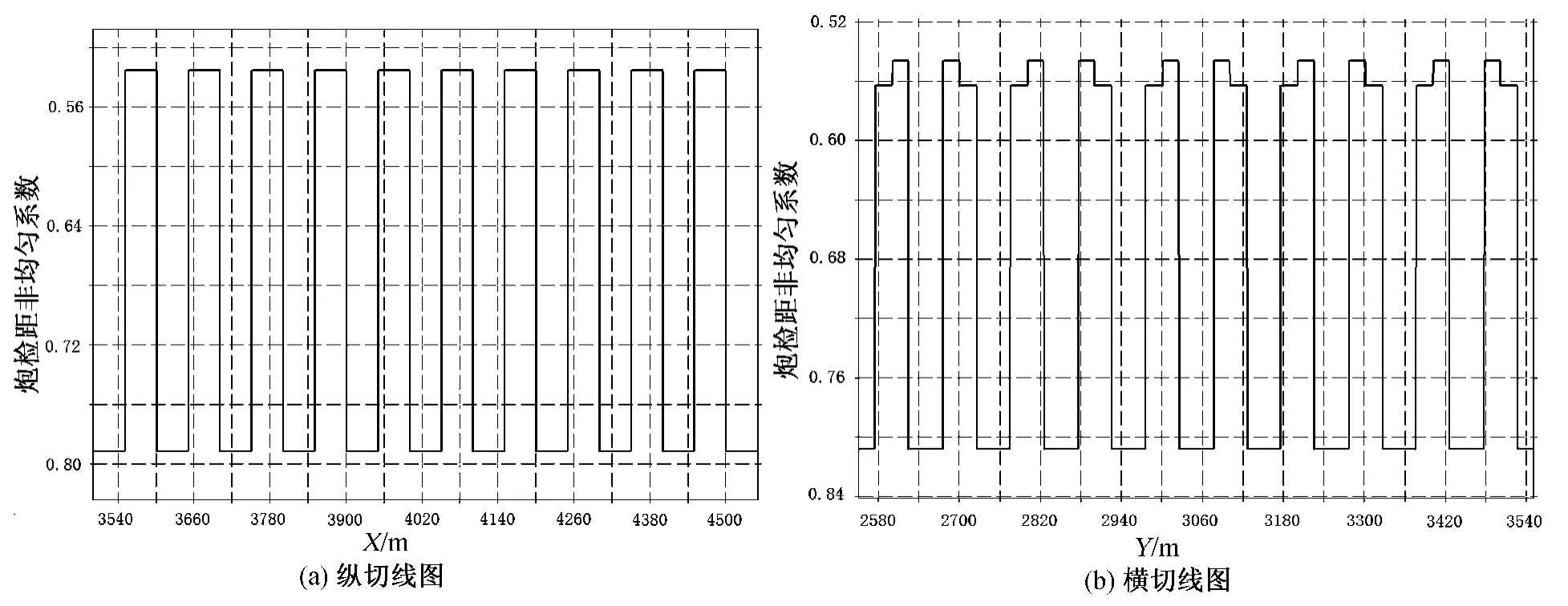

由图3可以看出,炮检距分布具有一定的周期性规律,通过进一步的分析发现,炮检距均匀性分布周期与滚动距密切相关,其纵向周期长度等于纵向滚动距,横向周期长度等于横向滚动距。从图4中的纵向切线图和横向切线图,能够直观地看出炮检距均匀性的周期性变化规律。

图4 炮检距非均匀系数周期曲线图

在分析炮检距的均匀性时,由于它的分布是呈周期性变化的,因此不能只看单个面元的非均匀系数值,要从整体上计算满覆盖区域的均值,来对观测系统进行评价。通过计算满覆盖区域的各个面元的炮检距非均匀系数,得出均值为0.64。

2.3 两个观测系统的炮检距均匀性对比分析

下面通过对覆盖次数相同、滚动距(滚动距=接收线距×滚动线数)不同的两个观测的炮检距均匀性进行比较,对比分析两个观测系统的炮检距均匀性,从而达到优化观测系统的目的。观测系统参数如表2所示。

表2 1975-25-(50)-25-1975观测系统参数表

通过炮检距非均匀系数的计算,得出两种观测系统满覆盖区域的炮检距均匀性分布情况,一个周期的炮检距均匀性分布情况如图5所示。满覆盖区域炮检距均匀性的定量值见表3。

表3 满覆盖区域炮检距均匀性定量值

由此得出以下结论:满覆盖区域内,炮检距的均匀性分布在纵向和横向上都是呈周期性变化,并且其周期的大小等于滚动距,一个周期内所含面元数等于滚动距离所跨越的面元数。一般随着滚动距的增大,炮检距的均匀性变好。

图5 炮检距均匀性分布图

3 方位角的均匀性分析

方位角均匀性是评价一个三维观测系统的重要因素,它对叠前偏移成像、速度分析、噪音压制以及岩性解释都至关重要。对于方位角均匀性也可以从微观(单个面元)和宏观(满覆盖区)两个层面进行分析。通过分析发现,满覆盖区域的方位角分布同样具有周期性,其周期的大小等于滚动距。因此,不能只看单个面元的非均匀系数值,要从整体上计算满覆盖区域的均值。

对表2中的2个观测系统做方位角均匀性定量对比分析。通过方位角非均匀系数的计算,得出2种观测系统满覆盖区域的方位角均匀性分布情况,一个周期的方位角均匀性分布情况如图6所示。通过计算满覆盖区域内所有面元的方位角非均匀系数的均值,得出2种观测系统方位角均匀性的定量值见表4。

图6 方位角均匀性分布图

表4 满覆盖区域方位角均匀性定量值

由对比分析结果得出以下结论:满覆盖区域方位角的均匀性分布同样是呈周期性变化的,其周期长度等于滚动距。一般随着滚动距的增大,方位角的均匀性变差。

4 炮检覆盖的均匀性分析

上述观测系统3种属性的均匀性分析都是从单个单面对观测系统的均匀性进行评价的。往往以上3种属性的分析结果会出现相互矛盾的情况,为了更科学、全面地评价三维观测系统,引进了炮检覆盖的这个概念。炮检覆盖的均匀性是指既考虑覆盖次数均匀性,又考虑了炮检距的均匀性,同时还兼顾了方位角均匀性的一种综合评价方法。特别是高精度三维地震勘探,它的勘探目的一般兼顾构造勘探和岩性勘探,就需要对观测系统面元的所有属性做一个综合评价。

炮检覆盖的均匀性评价也可以从微观(单个面元)和宏观(满覆盖区域)两个层面进行分析。通过定量计算发现,炮检覆盖均匀性也是呈周期性分布的,其纵向周期长度等于纵向滚动距,横向周期长度等于横向滚动距。

以表2中2个观测系统为例,通过炮检覆盖非均匀系数的计算,得出2种观测系统满覆盖区域的炮检覆盖均匀性分布情况,一个周期的炮检覆盖均匀性分布情况如图7所示。通过计算得出2种观测系统炮检覆盖均匀性定量值见表5。

图7 炮检覆盖均匀性分布图

表5 满覆盖区域炮检覆盖均匀性定量值

由上面的分析结果得出类似的结论:满覆盖区域炮检覆盖的均匀性分布情况也是呈周期性变化的,其周期长度等于滚动距。

综合表3~5中的观测系统的炮检距、方位角和炮检覆盖的均匀性对比结果,得出以下结论:从总体上来看,为了满足高精度三维地震勘探地质任务的要求,方案1的均匀性要好于方案2。

当然,当应用到实际的地震勘探中时,要根据实际的勘探目的和地质任务,具体分析它们每一项属性的优点和适应情况,选择最佳的观测系统。比如,当进行单纯以构造勘探为主的地震采集时,应当选用炮检距均匀性较好的观测系统;当进行以岩性勘探和探查小断块为目的时,应当选用方位角均匀性较好的观测系统;当既要进行构造勘探又要兼顾岩性的高精度三维地震勘探时,应当综合三者的均匀性,特别要满足炮检覆盖的要求,选择最佳的观测系统。

5 实际应用效果分析

为了验证三维观测系统均匀性分析技术的实际效果,采用中原油田东濮地区马厂高精度三维地震资料采集实际使用的及通过抽炮、抽道得出的2种观测系统进行整体均匀性理论分析,然后和对应的处理后的采集资料进行效果对比验证。观测系统具体参数如表6所示。

表6 马厂观测系统参数表

5.1 3种观测系统整体均匀性分析对比

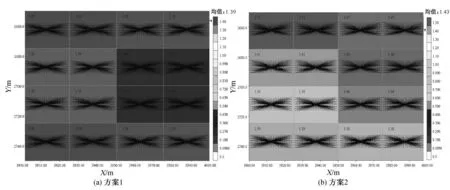

通过对表7中的3个观测系统的均匀性分析,计算出满覆盖区域内的炮检距、方位角和炮检覆盖的非均匀系数。由于原始观测系统覆盖次数远高于抽稀后的2个观测系统,这里只分析观测系统A和观测系统B的对比结果。2个观测系统满覆盖区域内炮检覆盖的均匀性如图8所示,炮检距、方位角和炮检覆盖的均匀性定量分析结果如表7所示。通过对比观测系统的均匀性以及满覆盖区域定量分析结果可以看出,观测系统A和观测系统B相比,虽然二者覆盖次数相同,但是观测系统A相比观测系统B,其整体均匀性明显较差。

图8 马厂观测系统炮检覆盖均匀性分布图

表7 整体均匀性定量分析结果

5.2 实际资料效果分析

对中原油田马厂实际采集资料数据和2种抽稀方式形成2种新的观测系统的采集数据,应用相同处理流程进行处理,然后进行叠前偏移成像,最后对其成像效果进行对比分析。

在资料处理过程中发现,经过叠前偏移处理后,剖面差异比较明显,如图9所示。在水平切片上,观测系统B因其整体均匀性较好,在构造最复杂的主要目的层段,断层断点清晰、断面连续性较好,断层组合更清楚;观测系统B的成像效果明显优于观测系统A。

综合以上成果资料得出以下结论:实际资料处理分析结果和观测系统均匀性分析的结果一致,特别是采集资料经过叠前偏移处理后,剖面效果明显提高。说明观测系统均匀性分析技术是一项科学的观测评价技术,可以在实际的地震采集施工中指导三维观测系统设计。因此,在高精度地震勘探的三维观测系统设计时,应当将其作为一项论证内容。

图9 观测系统A、B的叠前偏移水平切片对比(2700ms)

6 结 语

目前,三维观测系统均匀性定量分析评价技术,在国内外属于一项先进的观测系统优化设计方法。它对三维观测系统多种属性的均匀性进行了定量的分析评价,使得三维观测系统的评价技术更加成熟、完善。通过对高精度三维观测系统的均匀性分析研究及应用,满足偏移处理和岩性解释要求,为提高最终成像质量奠定技术基础。对于推动高精度三维地震勘探技术进步、提升油气勘探技术水平具有现实意义。

[1]张晓江,王元君.关于三维地震勘探设计思路的讨论[J].石油天然气学报,2006,28(3):270~272.

[2]尹成,吕公河,田继东,等.三维观测系统属性分析与优化设计[J].石油地球物理勘探,2005,40(5):495~498,509.

[编辑] 龙 舟

58 Uniformity Technology and Application Effect Analysis of 3DObservation

MA Feng,LIU Ai-qi,WAN Xue-jian,ZHONG Shan,WEN Jun-feng,CHEN Xiao-jing,GE Xue-qin

(AuthorsAddress:Geophysical Prospecting Company,Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau,SINOPEC,Puyang457001,Henan,China)

The sampling uniformity of observation system indicated the degree of spatial balance of seismic signal in the process of seismic data acquisition,which was essential for the data processing and comprehensive geologic explanation.The uniformity analytical method of 3Dobservation system was to comparatively analyze the uniformity of each attribute in the system by analyzing and evaluating the uniformity qualitatively and quantitatively,thus to analyze and contrast the uniformity difference from different observation systems to make the choice of 3-D observation more scientific and reasonable.The research result is used in practical production,and good result is obtained for improving the imaging and the quality of seismic data acquisition.

3Dobservation;fold;offset;azimuth;offset-fold;uniformity;non-uniform coefficient

book=98,ebook=98

P631.44

A

1000-9752(2012)05-0058-07

2012-01-22

马峰(1965-),男,1987年成都地质学院毕业,高级工程师,现主要从事地震采集技术研究工作。