基于循环产业链组织方式的工业园区空间布局

胡上春,陈 诚

(1.四川省城乡规划设计研究院,四川成都610081;2.成都市规划设计研究院,四川成都610081)

20世纪90年代逐渐兴起的生态工业学因其仿造自然界生态过程中物质、能量和信息的循环方式,在各企业间实现了废物、能量和信息的交换,达到了废物源减少的目的,逐渐引起了人们的注意,成为人类未来工业发展的主要方向。

1 生态工业园区

生态工业园区是依据循环经济理念、工业生态学原理和清洁生产要求来规划和运行的工业园区,通过物质流和能量流传递等方式把不同工厂或企业连接起来,形成共享资源和互换副产品的产业共生组合,建立“生产者-消费者-分解者”的物质循环方式,即一家工厂的废物或副产品成为另一家的原料或能源,使园区对外界的废物排放趋于零,最终实现经济、社会和环境的协调共进。

生态工业园区是生态工业发展的最佳组合模式。但笔者在对已有的生态工业园区进行研究中发现,传统的城市规划方法很难真正与生态工业园区规划结合,归结原因有两点:一是生态工业园区内物质和能量的流动具有无形、灵活和多选择性等特点;二是现阶段生态工业园区的建设规划理论还未成型,不能跟上生态工业设计的步伐。在国家环保总局2004年第一次颁布的《生态工业园区规划指南》中,生态工业园区规划办法被生硬地描述为生态工业技术+传统城市规划编制方法,其结果是规划人员照此“指南”进行规划编制时仍无从下手。

因此,基于循环产业链组织方式的工业园区空间布局是对物质空间规划与生态工业学结合的一次有益探索。本文将主要从宏观层次的生态工业网络空间结构,中观层次的企业共生群落空间布局和微观层次的企业群落空间布局进行研究。

2 生态工业网络空间结构

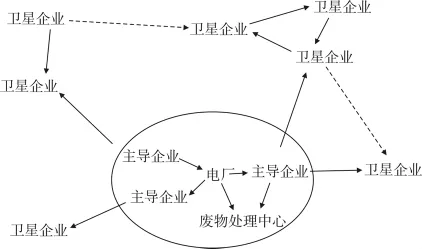

宏观层次上的生态工业网络即是指,在现代化信息技术的帮助下,通过建立园区信息平台,企业通过网络建立物质、能量交换联系,再付诸实施。这样,企业之间的交换关系形成类似蜂窝环状的网络结构(图1)。

图1 生态工业网络概念

生态工业网络的空间结构可分为实体+虚拟型和全虚拟型两种。

2.1 实体+虚拟型

实体+虚拟型模式是在一个或两个已经存在的或规划的“核心”园区周围建设生态工业网络。整个网络的“核心”为实体型园区,根据特定范围内的资源流动筛选出作为补充的远程虚拟型卫星企业,使核心企业为卫星企业提供明显效益的废物资源(图2)。如丹麦卡伦堡生态工业网络(图3)、广西贵港(制糖)生态工业网络、广东南海生态工业网络等。

图2 实体+虚拟型网络空间布局

2.1.1 形成条件评价

(1)整个网络的“核心”由某个或几个主导型企业组成,其能产生富余能源、副产品和废物提供给卫星企业保证其正常的生产和运转。

(2)整个网络的“核心”多为能源和石化原料生产集团,如电厂、煤矿、大型油田等。这些企业生产程序相对单一,产生的副产品和废物量大,可供卫星企业共同组建循环产业链。

(3)核心企业在能源、生产原料和副产品的流动上形成了高效率、低耗费的生态链,共生互补关系紧密、直接。

图3 丹麦卡伦堡工业网络共生体系

2.1.2 空间结构特点

(1)远程卫星企业围绕核心企业分散布局。

(2)核心企业集中布置于有固定界限范围的工业园区内,园区中心半径一般不超过1 km,可为能源及材料输送创造有利条件。

(3)远程卫星企业与实体园区中心点距离一般不超过50 km,否则会导致运输费用过于高昂。

2.2 全虚拟型

实体+虚拟型生态工业网络内成员之间的联系相对缺乏弹性。因此,更自由、灵活的全虚拟型生态工业网络(图4)应运而生。美国的布朗斯维尔和墨西哥马塔莫罗、福州马尾青口联合组成生态工业网络为全虚拟型的典型代表。

图4 虚拟型网络空间布局

2.2.1 形成条件评价

(1)网络中需要一个组织对整个系统负责。该组织除完善相应的市政配套设施外,还应在园区的建立和运行承担诸如组织和联络、宣传与导向等多种角色。

(2)整个网络体系中存在几条主导产业链。他们代表的产业具有特殊资源优势和产业优势,能代表该地区产业发展的方向,能带动多类别、数量大的上下游衍生产业形成具有核心竞争力的产业集群。

(3)企业成员的产品应避免趋于相同,有利于副产品在各企业间相互交换。

2.2.2 空间结构特点

(1)资源在整个网络内流动,不要求其成员在同一地区,且网络内的成员地位平等。

(2)产业链的联接方式复杂,因此该结构弹性强,能适应不同情况的变化。

(3)适用于现有工业园改造。

3 企业共生群落的空间布局

在生态工业园区的中观层次空间布局上,产业用地内部的企业群落应遵循能源和物质循环的原则进行空间布局,其布置方式一般可分为组团式和区带式。

3.1 组团式布局结构

3.1.1 布局基本结构

组团式布局结构是指整个生态工业园区以公共服务核为中心,各企业组成具有产业特色的工业组团。公共服务核心主要以研发、管理、景观、商业文化服务等为主,工业组团之间、工业组团内部实现共生和循环利用关系(图5)。

图5 组团式布局

3.1.2 优、缺点

组团式布局结构可实现:分期建设,滚动开发;公共设施共享,减少建设费用;各组团可相对独立运作,灵活经营,实现内部企业之间、组团和组团之间的副产品和废物循环。

这种布局模式的缺点在于:园区的发展受公共服务中心辐射范围的限制,只适用于中、小规模的生态工业园区。

在湛江经济技术开发区东海岛新区概念规划中采用了组团式布局结构,规划打造循环水系,并结合规划组团,形成局部环形水系,形成人工湿地和中水处理系统。园区形成三大工业组团:以资源循环为生态工业特色的钢铁工业组团,以工业共生系统为特色的石化、化工组团和以新能源利用为特色的海水“一水多用”组团(图6)。

3.2 区带式布局结构

3.2.1 布局基本结构

区带式布局是工业园区布局中比较常见的形态,其布局让具有直接利用副产品和废物关系的上下游企业紧邻布置,即多个产业集群沿轴线或交通干道纵向布置,形成多条各具产业特色的平行产业带。公共服务设施如研发、商业、行政管理或绿化景观带等可夹在纵向产业带中平行布置或与产业带垂直布置(图7)。

3.2.2 优、缺点

区带式布局具有良好的发展方向性,当公共服务设施或绿化景观带位于产业带中部平行布局时,可增大服务接触面积;产业带之间的垂直联系方便,利于产业带之间的副产品

图6 湛江经济技术开发区东海岛新区组团布局

图7 区带式布局

图8 温州经济技术开发区滨海园区区带式布局

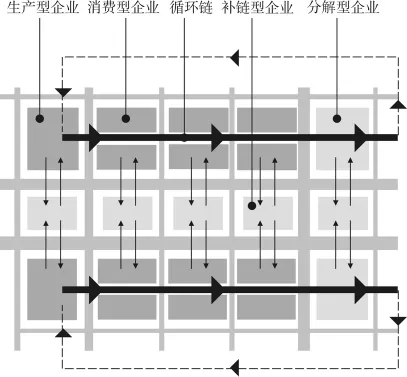

参照自然生态系统,按企业成员在循环链中所起的作用,将生态工业系统的成员分为生产型企业(生产者)、消费型企业(消费者)和还原型企业(分解者),另外考虑产业链的灵活性和完整性,再加入补链消费型企业(图9)。和废弃物交换。但当产业带发展过长时容易导致纵向产业带内部企业之间的距离过长,不利于副产品和废弃物交换。温州经济技术开发区滨海园区总体规划体现了区带式的空间布局思想(图8)。规划的七条产业带(分别为高级服装鞋革产业带、先进机械制造产业带、综合产业带、电子信息产业带、新技术产业带、特色小商品产业带、医疗及精细化工产业带)垂直于海岸线沿纵轴平行向海面延伸,管理、研发等服务用地位于产业用地中部,呈带形与产业带纵轴垂直。

4 企业群落空间布局

在微观层次上的空间布局是对工业组团或工业带内企业间组合空间关系的探讨。根据工业生态学原理和循环经济理念,可在工业组团或工业带内企业间组合空间关系布局上突破传统规划模式,采用基于“生产者—消费者—分解者”循环链的新型空间布局。即将同一循环链上的企业集中布置,方便交换副产品、废物和实现运输费用最小化。

4.1 企业成员的分类

4.2 企业群落内部空间布局类型

企业群落的微观布局包含街区单元式、串联式、集中式等。

4.2.1 街区单元式布局

街区单元式布局一般将生产型企业布置于街区中央,消费性企业、分解者企业和补链消费型企业围绕在生产型企业周边,副产品利用关系最直接的企业应使其紧邻布置,四周的道路网环绕在街区之间。此种布局模式能使企业成员间副产品和废物运输距离最短,利用效率最大。(图10)该布局模式适合建筑数量较多,企业数量和形成的产业链多,且地形平坦又呈矩形的情况。它具有交通运输路线短、联系快捷的特点。如果场地起伏不平,强求矩形分区,势必增大土石方工程量,造成用地浪费,从而使园区开发成本和经营费用高昂。

4.2.2 串联式

串联式布局中,首先基于产业链的关系,将具有直接利用副产品和废物的关系的生产性企业、消费型企业、分解型企业纵向布局,形成线形主导产业循环体系,在以线形主导产业链为主干,串结能够消费两条主导产业链上的副产品消费企业或分解型企业(图11)。这种布局方式适合园区产业链数量多且交换利用关系复杂的情况。它具有垂直联系方便,易于形成特色空间的优点。这种布局方式同样对地形的要求更特殊,场地必须平坦开敞或呈台地状,有足够的满足基本工业生产的进深。

图9 部分企业分类示意

图10 街区单元式布局

4.2.3 紧凑式

紧凑式布局是指以大型的、成片的厂房为主体建筑,并根据生产使用和循环利用的要求布置体量较小的辅助性建筑的空间规划布局。在这种布局方式中,整条主导产业链上的所有企业可形成企业联合体集中布置于联合厂房内,实现联合企业体内部产业循环。内部循环链上无法利用和需要分解的副产品和废弃物则通过与外部分解型企业和补链消费型企业的交换利用关系,实现整个园区的资源循环(图12)。这种紧凑式布局适合于产业规模较大,且连续性和自动化很高的企业,如汽车企业、摩托车企业等。

图11 串联式空间布局

图12 园区的资源循环

5 结束语

本文对生态工业园区的空间布局研究尚处于探索阶段,目的在于突破传统城市规划思维的约束,为城市规划学科与生态工业学的交叉融合提供一条可借鉴的发展新路。

[1] Braden R Allenby.工业生态学——政策框架与实施[M].翁端,译.北京:清华大学出版社,2005

[2] [瑞士]埃尓克曼.工业生态学[M].徐兴元,译.北京:经济日报出版社,1999

[3] 罗宏,孟伟,冉圣宏.生态工业园区——理论与实证[M].北京:化学工业出版社,2004

[4] [美]劳爱乐,耿勇.工业生态学和生态工业园[M].北京:化学工业出版社,2003

[5] 朱庆华,耿勇.工业生态设计[M].北京:化学工业出版社,2004

[6] 何芳.城市土地集约利用及其潜力评价[M].上海:同济大学出版社,2003

[7] 廖祖裔,吴迪慎,雷春浓,等.工业建筑总平面设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1982年

[8] 陈刚,曾刚,宁越敏,等.新世纪城市工业发展布局规划——广西南宁市的探索与实践[M].北京:科学出版社,2003

[9] 王寿兵.兴起中的产业生态学,国外社会科学前沿[M].上海社会科学院出版社,2004

——彗星猎手的副产品