《TRIPS协定》执法条款——由中美知识产权执法案谈起

■ 赵 丽 华东政法大学

《TRIPS协定》执法条款

——由中美知识产权执法案谈起

■ 赵 丽 华东政法大学

《TRIPS协定》以WTO一揽子协议为依托,以WTO争端解决机制为支持,在世界范围内建立起知识产权保护和执法的最低标准。中美知识产权执法案作为第一起直接以违反《TRIPS协定》执法条款为诉由并交由WTO争端解决机构审结的案件,引发了国内外对执法条款在整个WTO体系中的地位与价值的重新审视。的确,《TRIPS协定》执法条款在许多方面对传统国际法理论提出了新的挑战。然而,其所建构的执法体系本身对成员国执法主权的审慎设计,以及WTO争端解决机构十多年来在相关案件中对国内法的善意和尊重证明,《TRIPS协定》执法体系所建构的最低执法标准是一个相对宽泛的较低标准,执法条款不会成为技术输出国肆意滥用,干涉发展中国家知识产权执法的工具。

一、问题引入:《TRIPS协定》执法条款的提出与实施

“知识产权执法”是知识产权执法保护的简称,通常指知识产权保护的执法制度和执法程序,也称知识产权的执法机制。知识产权执法是知识产权保护的重要组成部分,其目的是为了有效制止侵犯知识产权的行为,为知识产权权利人提供及时防止侵权的救济和进一步阻止侵权的保护。

《与贸易有关的知识产权协定》(后简称《TRIPS协定》)在世界范围内建立了知识产权保护的最低标准,第一次从国际层面上将知识产权保护从应然的实体标准扩展到程序和救济规则,为知识产权这种消极权利提供了外部监控机制,实现了其真正意义上的“实体化”或者说“实定化”。同时,它将知识产权的国内实施转化为国际实施,将原本纯粹的国内法事项转化为国际条约义务,并以WTO一揽子协议为背景,以WTO争端解决机制为依托,进一步将其转化为一种国际诉讼的潜在可能。

2007年4月10日,美国以中国知识产权执法及保护不力为由,正式向中国提请磋商,其请求主要为四个方面:一是侵犯知识产权罪的刑事指控门槛过高,违反了《TRIPs协议》第41.1条和第61条;二是海关对没收的侵权物品的处理方式违反了《TRIPs协议》第46条和第59条;三是对未被批准进入中国市场的作品不予保护,违反了《TRIPs协议》第41.1条;四是对从事未授权出版或发行的人不适用刑事程序和处罚,违反《TRIPs协议》第41.1条和第61条。2007年6月7-8日,双方进行磋商,加拿大、日本、欧盟和墨西哥作为第三方参与磋商。由于未能达成一致意见,2007年8月21日美国正式提请争端解决机构就该案成立专家组。9月25日专家组成立。阿根廷、澳大利亚、巴西等12个国家和地区作为第三方参与本案。2008年10月9日,专家组向争端各方提交中期报告,11月13日提交最终报告。2009年1月26日,专家组报告向WTO各成员公布,3月20日,因中、美双方都未提起上诉,该报告获得审议通过。

中美知识产权保护与执法措施案的最终审结引起了全世界的广泛关注。与以往的知识产权保护争端不同,该案的核心诉由不是指向我国现有法律的实体保护违反《TRIPS协定》标准,而是对中国的海关措施和刑事门槛是否符合《TRIPS协定》的最低执法要求提出质疑。作为我国在WTO首例知识产权争端,该案的判决不仅对于我国知识产权执法具有指导作用,而且对于WTO体系下国际知识产权保护的发展进程,也极具重要意义:它不仅是第一个真正涉及《TRIPS协定》执法条款的案件,而且也是多边贸易体制历史上第一个直接涉及刑事指控的案件。这一案例表明,在经历了数十年的发展,绝大部分WTO成员国的国内知识产权实体立法已基本符合《TRIPS协定》最低标准的情况下,以发达国家为首的技术领先国家开始转换思路,在WTO争端解决机制下,通过对执法条款的重视和适用促使其他国家采取更为严格的知识产权保护。然而,当前绝大多数发展中国家的知识产权执法机制都尚未建立或尚未完全建立,该案的提起和判决会不会成为一个危险信号,至此以后,发达国家会不会将注意力转向对发展中国家国内执法能力的考查,并肆意利用执法条款作为武器,向发展中国家展开新一轮的WTO知识产权诉讼呢?笔者认为,这种可能是很低的。

为证明这一观点,笔者从《TRIPS协定》执法体系本身出发,系统分析了WTO争端解决机构迄今所受理的知识产权执法案例,考察执法条款在WTO争端解决机制下援引和胜诉的机率,最终为我国的应对态度提出合理建议。

二、解析:《TRIPS 协定》在WTO框架下构建知识产权执法体系及特点

(一)兼顾各成员国法律制度的差异,避免其额外的执法负担

知识产权执法义务不仅要求相关立法出台,还需要由相应的机构和部门,在特定权限范围内,按照一定程序采取必要措施,保证知识产权权利持有人的实体权利能够真正落实。这就涉及到一国有限的法律资源(包括经济资源、人力资源、智力资源等)在知识产权与其它权利保护之间的分配问题。各国政治、经济、科技和法律发展水平的不同必然导致法律资源总量和当前保护重心的差异,这种差异的存在是处于不同发展阶段的WTO成员国之间不可避免的既定事实,一味的追求知识产权执法的统一和高水平,只会导致资源贫困国不堪重负而坚决抵制。基于此,《TRIPS协定》亦有所考虑,其序言第2条c项规定,协定的目的之一在于“为与贸易有关知识产权的执法提供有效且适当的手段,同时考虑到各国国内法律体制的差别”。第41条第5款更进一步阐明,执法条款“并未规定这样的义务,即为执行知识产权而建立一个不同于执行一般法律的司法系统,也不影响缔约方执行一般法律的权力。这一部分中的任何规定都没有产生有关知识产权执法和一般法律执行之间的资源分配的义务”。这就意味着,各成员国没有义务超越自己现有的一般执法体制,额外的建立起专门的知识产权执法体系,更没有义务因签署《TRIPS协定》,而被迫将更多的执法资源分配给知识产权保护。因此,在该条款的保障之下,“不满的外国权利人不能对仅仅由于贫穷国家的资源匮乏而导致的司法或行政失效而起诉,除非他们能证明歧视存在”。

(二)相对于实体最低标准而言,执法条款规定“疏密有致”,许多规定较为模糊笼统,为各成员国留有较大的自由裁量的空间

可以说,《TRIPs协定》执法条款整个构架,是一个“疏密有致”的精妙设计。既有具体安排,如第50条对于临时措施的启动、证据与担保、通知与复审,甚至是具体期限的规定;也有抽象、模糊的概括性规定。这种设计一方面是因为“谈判中的妥协要求在许多地方采用或者至少容忍模棱两可的表述”,另一方面也是有意为各国执法主权留下空间。

这一特点不仅反映在第41条“一般条款”关于“可行”、“有效”的措辞上,还反映在具体执法和救济措施的许多方面。如民事行政程序第42条被告应有权获得“及时并足够详细”书面通知,刑事程序第61条达到“商业规模”的商标假冒和盗版、“足以起到威慑作用的罚款和监禁”等,条文刻意采用了非常模糊的用语,即使是争端解决机构在具体案件中对其所作的解释亦甚为抽象。可见,《TRIPs协定》并未完全取消各国建立自己的知识产权制度的自由,成员仍可以在TRIPS的总轮廓之内塑造自己的知识产权制度。它不是强制统一的限制文件,而只不过提供了一个游戏场,在其框架内成员国能够塑造其知识产权制度以满足自己的政治的、社会的、经济的和其他政策目标。

(三)重视民事、行政程序

这一特征从协定本身的篇幅分配上既可明显看出。民事司法程序和救济以及海关执法措施(行政程序)共18条,占整个执法条款(共21条)的86%,这不仅呼应了《TRIPS协定》将知识产权作为“私权”的定位,而且也符合了协定本身在贸易协定框架下保护知识产权的初衷。事实上,鉴于刑事法律制度与各国政治制度与国家主权的紧密关系,国际条约的过多介入风险较大,而民事司法和救济,以及非歧视的边境控制措施,最符合贸易协定的本质属性,很有可能成为“TRIPS执法条款履行最有发展前景的特征”。

三、实证:《TRIPS 协定》执法条款案例评析

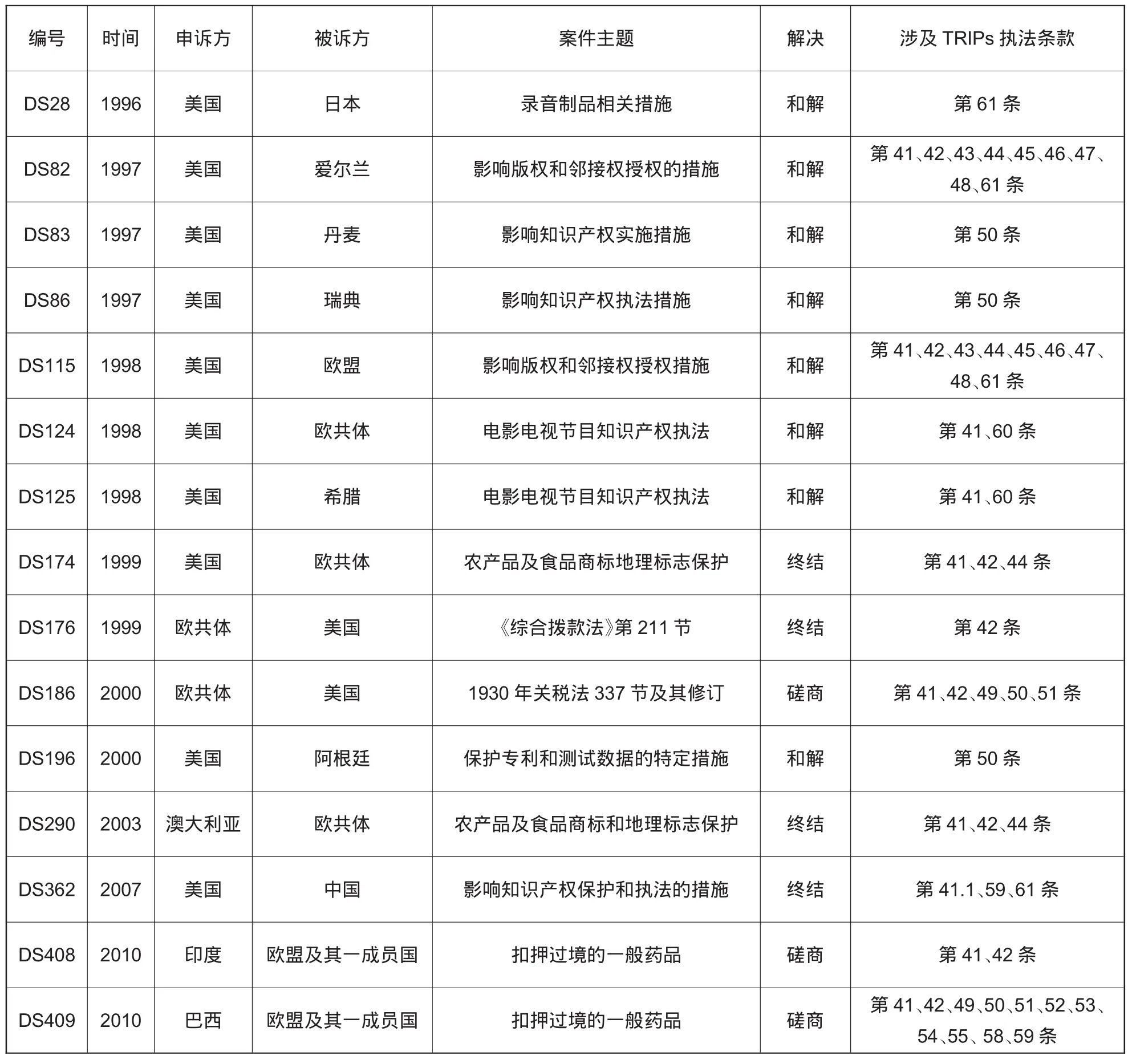

据笔者统计,迄今为止共有29个涉及《TRIPS协定》的案件启动争端解决程序,其中,有15个案件申诉方曾就执法条款提出诉求,详见下表:

仔细考察上述案例的解决程序及审议结果后不难发现,相对而言,各国对知识产权执法申诉的态度仍较为谨慎,专家组和上诉机构亦对其采取了克制而保守的态度。因此,WTO争端中的知识产权执法申诉胜诉率不高,无论是以往还是将来都不会成为发达国家肆意援引,启动WTO诉讼的理想途径。

第一,从绝对数量上来看,自2001年起,启动WTO争端解决机制的知识产权案件大幅度减少。据研究,WTO所有争端案件的数量起伏不定,往往没有确切的理由解释其增减。然而,从上表的案件统计很容易发现,在争端解决机制最初适用的5年里,相关国家因《TRIPs协议》争议启动争端解决程序的积极性较高,案件发生相对频繁,1996年至2000年5年时间涉及执法条款的案件就高达11件,平均每年2件。然而,2001年以后,相关案例却大幅度减少,2001-2011整整十年仅有4件,并出现了2001-2002、2004-2006、2008-2009三段空白期。与之形成鲜明对比的是,绝大部分类型的贸易争端却并未呈现这种减少趋势。这不能不在一定程度上,暗示各国对使用WTO争端解决机制解决知识产权执法争端积极性的降低。

编号 时间 申诉方 被诉方 案件主题 解决 涉及TRIPs执法条款DS281996 美国 日本 录音制品相关措施 和解 第61条DS821997 美国 爱尔兰 影响版权和邻接权授权的措施 和解 第41、42、43、44、45、46、47、48、61 条DS831997 美国 丹麦 影响知识产权实施措施 和解 第50条DS861997 美国 瑞典 影响知识产权执法措施 和解 第50条DS1151998 美国 欧盟 影响版权和邻接权授权措施 和解 第41、42、43、44、45、46、47、48、61 条DS1241998 美国 欧共体 电影电视节目知识产权执法 和解 第41、60条DS1251998 美国 希腊 电影电视节目知识产权执法 和解 第41、60条DS1741999 美国 欧共体 农产品及食品商标地理标志保护 终结 第41、42、44条DS1761999 欧共体 美国 《综合拨款法》第211节 终结 第42条DS1862000 欧共体 美国1930年关税法337节及其修订 磋商 第41、42、49、50、51条DS1962000 美国 阿根廷 保护专利和测试数据的特定措施 和解 第50条DS2902003 澳大利亚 欧共体 农产品及食品商标和地理标志保护 终结 第41、42、44条DS3622007 美国 中国 影响知识产权保护和执法的措施 终结 第41.1、59、61条DS4082010 印度 欧盟及其一成员国 扣押过境的一般药品 磋商 第41、42条DS4092010 巴西 欧盟及其一成员国 扣押过境的一般药品 磋商 第41、42、49、50、51、52、53、54、55、58、59 条

第二,从争端的解决方式来看,绝大多数争议都经和解解决,启动专家组及上诉机构“准司法”程序的案件非常少。由上表可见,上述15个与执法条款相关的案件中,有8个已经和解,3个仍在磋商,经专家组或上诉机构审议终结的案件仅有4个。而这4个经审议终结的案件中,美国和澳大利亚诉欧共体的农产品及食品商标和地理标志保护案因司法节制(judicial economy),未对其中的执法条款诉求进行详细审查。因此,专家组或上诉机构实际上对有关的执法条款进行具体分析和解释的案例仅有“美国——《综合拨款法》第211节案”(后简称美国《综合拨款法》案)和“中国——影响知识产权保护和执法的措施案”(后简称中美知识产权案)两例,而其中,直接以违反执法条款本身提出诉求,而非因违反实体条款附带提出执法违约申诉的则只有中美知识产权案一例。

第三,从案件的被诉方来看,发达国家而非发展中国家更多地成为执法案件的被诉方。从表面上看,似乎应当是发展中国家,而非发达国家,才应当成为TRIPs申诉的目标,因为相对而言,发展中国家保护知识产权的积极性较低。然而,事实却绝非如此。据统计,2002-2004年三年中,90%的WTO成员国曾因知识产权执法不力而遭受美国“特别301”调查,其中绝大多数为发展中国家。而仔细考察WTO争端解决机构迄今所受理的与《TRIPS协定》相关的29起案件后却不难发现,其中发达国家为被诉方的有20件,而发展中国家(阿根廷、巴西、印度、印尼、巴基斯坦以及中国)为被诉方的仅有9件。上述与执法条款相关15起案件中,有13起案件的被诉方为发达国家,而发展中国家被诉的则仅有阿根廷和中国两件。事实上,知识产权执法涉及到一国即有法律资源的合理配置,必须与该国现有的经济、技术、法律发展水平相适应。在发展中国家经济、技术、人力资源严重匮乏的情况下,简单地通过WTO争端解决机制迫使发展中国家加强知识产权执法水平是不现实的,即使能够胜诉,实际价值也不可能很高。

第四,从案件的胜诉率来看,《TRIPS协定》执法条款本身的开放性和模糊性以及争端解决机构对执法条款的克制和谨慎态度,决定了知识产权执法申诉的胜诉率相对较低。WTO争端解决机构一贯以极高的胜诉率来鼓励成员方在发现与条约义务不符时,向争端解决机构起诉其他成员方违反WTO协定。据统计,WTO争端解决机构自1995年1月10日受理新加坡和马来西亚关于“禁止聚乙烯和聚丙烯纤维进口”的第一起案件开始,截至2009年8月底,共受理了398起案件,经专家组和上诉程序审结的有149起。其中,仅有13个是申诉方完全败诉,申诉方的胜诉(或部分胜诉)率为89%。然而,争端解决机构在处理知识产权执法申诉的诸多案例都表明,其在处理关于执法条款以及国内救济的有效性,而非直接关于条款本身的法律解释的赔偿请求时,严格遵从执法条款的“疏密有致”所刻意形成的微妙平衡,尊重执法条款赋予各国执法机制的自主性和自由度。在审理与执法条款相关的案件时,采取谨慎而克制的态度。

例如,在中美知识产权案中,专家组在对《TRIPS协定》第61条所规定的“商业规模”一词进行解释时也认为,商业规模是个灵活的概念,第61条第2款规定的“商业规模”,与第1 款中的“威慑”、“相应严重性”等灵活用语一样,其含义都不应被具体限定,而应取决于不同的情况,在不同的盗版和假冒商标侵权中,其程度亦有所不同。

对于《TRIPS协定》执法条款,我们不必过于紧张,一方面应结合我国的经济、技术发展实际,积极建构起及时、有效的国内知识产权执法体系;另一方面,也应当加强对执法条款的研究,包括其与WTO其他原则和制度,如国民待遇原则、透明度原则,特别是与WTO争端解决机制之间的相互关系的研究,从而为我国充分利用该条款维护我国的合法权益做好充分准备。

[1]WTO官网对涉及《TRIPS协定》案件统计表及对所涉条款的分类列表:http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A26#selected_agreement,最后访问日期:2011-7-1923:42

[2]朱榄叶:《赢多输少还是输多赢少?——WTO争端解决机制申诉方败诉案件解析》,载《现代法学》2009年第6期,第127页。

[3]胡健国:《〈TRIPS 协定〉执行条款的解释和适用——以“中美知识产权保护与执行案”为例》,载《法商研究》,2009年第4期。