我国财政制度透明化的国际比较及演进路径研究

■杨轾波

我国财政制度透明化的国际比较及演进路径研究

■杨轾波

2012年是邓小平南方谈话发表20周年,有关改革的话题再次成为热议焦点。2月,《人民日报》发表社论《宁要微词,不要危机》,强调“宁要不完美的改革,不要不改革的危机”,全国政协十一届五次会议新闻发布会上赵启正强调,“深化改革的时机到了,我们会继续坚定地前进”。世界银行与中国国务院发展研究中心联合编制的 《2030年的中国》研究报告也指出:“中国现已走到发展道路上的一个转折点,必须加快和深化改革,尤其是政治体制改革,才能避免没有太多预兆情况下经济快速放缓的危险”。总之,在十八大前夕,进一步深化改革,正在成为当今中国社会各阶层的一般共识。笔者认为,当前政治改革一大抓手是公共财政透明。所谓的公共财政透明,就是公共财政的政务公开,即将财政的决策、预算、执行、决算等情况进行公开,实现政府理财活动公开化、科学化、民主化和法治化。

一、建立公共财政透明制度的推动力量

(一)深化改革的需要

剖析当今中国经济、政治和社会体制运行的深层次核心问题,无非就是贪腐、收入分配不公、教育医疗公共支出严重不足,而不是消费维系经济增长、国进民退、社会诚信和商业伦理严重缺失等。这些深层次核心问题,或多或少地都与政府的行政权力不受任何实质性的约束与制衡有关,笔者认为这一情况集中体现在缺少公开财政透明体制而使一些官员在市场经济活动管理中公开或隐秘地运用其掌控的权力和巨大资源来为自己家人和亲友谋利或寻租。如中央党校周天勇教授曾估算,包括预算内、预算外、预算外的预算外、土地出让收入等几块加起来,在2010年中国各级政府的实际财政收入已达到了15万亿元,这么大的财力,几乎全是由部门领导说了算,政府官员腐败大面积地发生而屡治不果,社会分配越来越不公平,这些都与缺乏公共财政透明制度安排息息相关。可以肯定地说,没有公共财政透明制度安排,中国就很难建设一个法治的社会主义市场经济,第二次改革也就无从谈起,在中国体制改革中无论如何强调公共财政透明的重要性都不为过。

(二)政治体制改革的需要

民主的核心不仅仅是直接选举,还在于“财政民主”,即国家的钱怎么花。政治体制改革的目的之一是促进社会的公平、正义,而财政体制改革正可以“牵一发动全身”,对解决助长高房价的“土地财政”、各利益阶层分配不公、腐败问题等当今社会的难点问题,起到牵制作用,因为这些问题背后都隐藏着财政体制的根源。此外,财政改革不会造成社会动荡,有人比喻,财政改革可称作“要钱不要命”的温和式改革。国家可以把公共财政透明制度作为改革多米诺骨牌中的首张,然后带动预算体制改革,影响行政管理体制改革,使公共财政透明成为推动政治体制改革的重要突破口。

(三)建立高效的阳光政府的需要

《美国“进步时代”的启示》一文中指出:美国在十九世纪末面临的问题与中国今天面临的问题非常相似,如腐败、假冒伪劣、社会矛盾等等。美国在这一时期进行了一系列深刻的制度建设,特别对财政制度进行的彻底改选,加大政府财政透明,最终加强了政府内部的统一集中领导机制,提高了政府整体的运作效率,造就一个更加强有力的政府。国际货币基金组织在《财政透明度良好做法守则—原则宣言》中也指出,“优良政府管理对于实现宏观经济稳定和高质量增长具有重要的意义,而公共财政透明又是优良政府管理的一个关键方面”。同样,我国需要建立高效、负责任的政府,也应该把公共财政透明作为其最佳切入口。

二、国际比较:中国的差距

我国目前公共财政透明与国际比较有很大的差距,主要表现三个方面:

(一)缺乏公共财政透明的法律依据

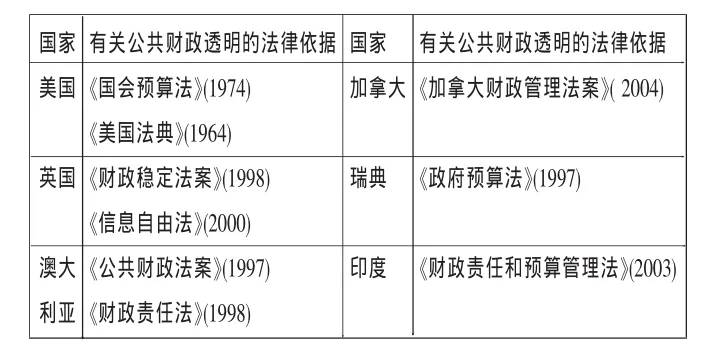

20世纪70年代以来,西方很多国家都进行了财政改革,特别是把政府资讯公开、公众知情权与阳光政府作为这段时间财政改革的重心,对公共财政透明的问题制定了相关法律 (详见下表1),以谋取民众的理解和认同。

表1 部分国家有关公共财政透明的法律依据

我国自2008年5月1日实施 《政府信息公开条例》后,我国政府信息的公开工作才有了法律依据,迈出了第一步。但与西方发达国家相比,我国的公共财政透明法律依据还停留在国务院常务会议通过的一部行政法规上,缺乏单独的、规范明确的公共财政透明法律。

(二)财政信息公开的内容、范围及规范性与国际要求相差甚远

现在政府公开的财政信息不全面、不具体,通常是笼统的数字,缺乏明细资料,不能对该项支出的构成以及具体安排适当与否做出判断。因此,与西方发达国家相比,我国还有很大的差距。例如,普华永道会计师事务所曾经对35个国家和地区的透明度进行评分和排序,结果中国的“不透明指数”高达87,被列为透明度最低的国家,中国的不透明指数在48个国家中居于前五位。

以国际预算合作组织发布的《预算公开性指数2008》也显示,预算透明度满分为100分,各国平均得分39分。我国仅得14分,远低于发达国家,甚至低于部分亚洲发展中国家,如印度、印度尼西亚、泰国。

三、提高公共财政透明的建议

必须从财政预算的 “顶层制度设计”、法律保障、行政支持三个方面入手,切实解决现实中存在的阻碍政府信息公开的各种制度障碍。

(一)政府财政预算透明的“顶层制度设计”

财政预算公开是财政透明化改革的核心内容,政府信息公开的重要内容和公共财政的本质要求,是打造法治政府、责任政府和服务型政府的关键环节,是有效监督行政权力和预防行政腐败的内在要求。

目前我国财政预算公开工作进展不平衡,公开还不够细化,与人民群众的期望仍存在一定差距。这些存在的问题,已被中央发现并摆上了议事日程上。2011年5月4日召开的国务院常务会议上,研究部署推进财政预算公开工作,政府预算公开的大方向已经明确。建议中央继续加强改革的统筹力度,细化顶层设计,就地方和部门预算公开的深度和广度制定全面、科学的标准,并规制改革的时间表,掌控改革的节奏,整体推进。

(二)健全公共财政透明的法律保障

必须修订《保密法》及其相关的保密条例,并将《政府信息公开条例》上升为法律。修订的《预算法》应尽早出台。

2010年10月1日起施行修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法》。新修订的这项法律第九条规定了国家秘密的基本范围,其涉及面之广几乎让人想不出公共事务中还有什么不属于国家秘密。因此,应对现有的各种保密条例进行清理,如“国民经济和社会发展中的秘密事项”,应该通过具体、明确的列举加以规定,禁绝一些地方政府和部门以此作为拒绝预算全面公开的借口。

完善《预算法》。在预算法的修订中明确规定地方政府以及部门预算公开的责任主体、公开内容和公开的方式、范围、程序,增加有关预算信息提供和披露的具体规定,为预算公开设置一个准确的时间表,同时明确规定不按时公开,不按要求公开应当承担的责任和会招致的惩罚,以此来保证预算公开工作的顺利通畅进行。

(三)行政支持和监督地方政府公共财政透明

加强地方政府财政信息化建设,为财政管理透明化提供技术保障;加强财政信息化的一体化建设,实现财政信息的电子传输和所有信息共享,形成财政部门对财政资金运行事前、事中、事后的全过程监控,增加公共财政执行的透明度;推广“实时在线财政预算监督系统”,推动各级财政与同级人大联网,充分发挥人大对公共财政透明执行的日常监督和实时监督;通过各种媒体,尤其是网络向公众报告财政信息。更为重要的是,中央政府应将政府信息公开和财政透明度作为各级政府问责的一项重要内容来抓。

江西冶金职业技术学院)