转基因和非转基因大豆油理化性质比较研究

于殿宇,陈晓慧,宋云花,刘 鑫,张春艳,王俊国

(1.东北农业大学食品学院,哈尔滨 150030;2.吉林工商学院生物工程分院,长春 130062)

转基因食品即利用转基因技术生产的食品[1]。转基因食品与传统食品的最大的区别是转基因食品中含有DNA重组构建的外源基因。转基因大豆即利用转基因技术,通过基因工程方法导入外源基因培育成的具有特定性状的大豆。1994年5月,美国孟山都公司培育的抗草甘磷除草剂转基因大豆首先获准在美国进行商业化种植[2]。但是,人们对转基因食品的安全及营养仍存在很多疑虑。针对这些情况,我国明确规定:转基因食品必须加贴标签标注。有研究通过观察动物在连续服用转基因油后产生的毒性反应和严重程度,毒性反应靶器官及恢复和发展情况,以评价该油食用的安全性。结果表明,在中长期内服用转基因食用油是安全的[3]。另有研究利用ICP-MS对转基因大豆油中22种元素含量进行了测定,结果表明市场上销售的转基因大豆油,各种营养元素含量可以达到要求,特别是Zn,Ba,Cr,Fe等微量元素含量较高[4]。对于大豆油中转基因成分的检测,邓鸿铃等发现了一种简便的DNA提取方法,并通过实时荧光PCR检测出了大豆内源基因(Lectin)以及外源抗除草剂基因EPSPS,为食用油脂进行核酸类生物性检测提供了一种简捷有效的方法[5]。目前,国内关于转基因大豆油的研究较少,且主要集中在其毒理学研究上。本试验通过转基因大豆油与非转基因大豆油理化性质、脂肪酸、甾醇组成和含量的比较,分析两者的区别。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂与仪器

转基因大豆油:金龙鱼900 mL新加坡郭兄弟粮油私人有限公司产地:辽宁省营口市鲅鱼圈港内一号;福临门900 mL中粮集团产地:天津市塘沽区湖北路869号;元宝牌900 mL青岛嘉里植物油有限公司产地:青岛经济技术开发区前湾港路99号。

非转基因大豆油:九三5 L,九三粮油工业集团有限公司产地:哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路;龙江福5 L,黑龙江龙江福粮油有限公司产地:哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路;千百合2.5 L,黑龙江明达油脂开发有限责任公司产地:哈尔滨利民经济技术开发区。

37种混合脂肪酸标样购买于西格玛公司;正己烷、甲醇均为色谱纯;氢氧化钾,优级纯;乙醇乙醚,分析纯。

Agilent 6890气相色谱仪(配置自动进样器、化学工作站、火焰离子检测器)安捷伦公司;阿贝折射仪上海精密仪器厂;NDJ-1型旋转式黏度计及恒温水浴、比重瓶。

1.2 方法

1.2.1 相对密度的测定

室温(22℃)下,向量筒中注入20%乙醇(95%乙醇21 mL加入79 mL蒸馏水),通过活塞调节液面至零位处。然后放入试样约5 g,稍加摇动,逐出气泡,待液面平稳后,立即读取液体上升的体积。相对密度即为试样质量与试样同体积水的质量之比。

1.2.2 黏度测定[6]

将被测油脂装入500 mL烧杯中,调动转子至转子液标与油面相平,调整转速,进行测定。

1.2.3 折光率测定

将恒温水浴与棱镜连接,调节恒温水浴温度,使棱镜温度保持在20℃,然后进行测定。

1.2.4 脂肪酸组成测定

取油样100 mg,加入正己烷10 mL,震荡混匀,然后加入1 mL氢氧化钾-甲醇溶液(11.2 g氢氧化钾溶于100 mL甲醇溶液),震荡30 s,静置15 min,取上层清液备用。

利用FID检测器,梯度升温法。进样口温度260℃,柱温60℃,保留4 min,以13℃·min-1的速度升温至175℃保留24 min,以4℃·min-1的速度升温至230℃保留21 min,后运行260℃,3 min。检测温度为300℃,柱流速2 mL·min-1。H2流速 40 mL·min-1,空气流速 400 mL·min-1,进样量1 μL。

1.2.5 甾醇组成和含量测定[10]

采用内标法测定油样中甾醇的含量,选择角鲨烷作为内标物。按标准的甲酯化方法处理油样,残液用正己烷定容至10 mL,准确加入1 mL内标溶液,供气相色谱检测。经过0.45 μm微滤膜过滤后进样测定。

进样口温度:300℃,分流比:30∶1,柱箱温度:260℃,FID检测器温度:300℃,载气:氮气流速 2.5 mL·min-1恒流,氢气流速:40 mL·min-1,空气流速 400 mL·min-1,进样量:1 μL。

2 结果与分析

2.1 相对密度、绝对黏度、折光率

由表1可以看出,经双尾t检验转基因大豆油与非转基因大豆油在相对密度,折光率,绝对粘度等理化性质方面差异并不显著。转基因大豆油平均的相对密度、绝对黏度、折射率分别为0.9197,59.8 mMPa·s-1,1.4683,而非转基因大豆油的分别为 0.9572,60.3 MPa·s-1,1.4690。二者相比,转基因大豆油的相对密度、绝对黏度、折射率都略低于非转基因大豆油,但两者区别不大。

表1 转基因与非转基因大豆油理化性质Table1 Physicochemical properties of genetically modified soybean oil and non-GM soybean oil

2.2 转基因与非转基因大豆油脂肪酸组成

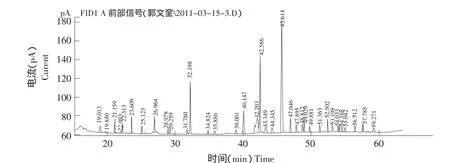

采用气相色谱法分析油样中的脂肪酸组成,脂肪酸组成和含量结果见图2、图3和表2。

由表2可以看出,转基因大豆油与非转基因大豆油的硬脂酸,r-亚麻酸,芥酸,神经酸的含量差异不显著,棕榈酸含量差异显著,油酸,亚油酸,亚麻酸差异极显著,总体上转基因与非转基因大豆油在脂肪酸含量上差异显著。转基因大豆油与非转基因大豆油所含脂肪酸种类相同,只是在含量上稍有差别,脂肪酸种类和含量测定结果与以前的报道相近[8]。非转基因大豆油中的油酸和亚麻酸平均含量比转基因大豆油中分别高6.72%和5.33%,而转基因大豆油中的亚油酸平均比非转基因大豆油中高9.18%。转基因大豆油中,油酸和亚油酸的比例为1∶4.9;非转基因大豆油中其比例为1∶2.8。而国际卫生组织推荐的油酸和亚油酸最佳比例为1∶1,因此,在脂肪酸构成方面,非转基因大豆油要优于转基因大豆油。在不饱和脂肪酸总含量方面,转基因大豆油与非转基因大豆油中含量接近,平均分别为84.26%和81.76%。

图1 37种混合脂肪酸标样气相色谱Fig.1 GC chromatogram of 37 kinds of mixed fatty acids standard sample

图2 转基因大豆油油样脂肪酸气相色谱Fig.2 GC chromatogram of genetically modified soybean oil

图3 非转基因大豆油油样脂肪酸气相色谱Fig.3 GC chromatogram of non-GM soybean oil

表2 转基因与非转基因大豆油脂肪酸组成与含量Table2 Fatty acid composition of genetically modified soybean oil and non-GM soybean oil

大豆油中的脂肪酸含量与地区、土壤、日照、温度等密切相关[9],因此,上述试验结果并不能完全代表转基因与非转基因大豆油之间脂肪酸种类和含量的差别。

2.3 转基因与非转基因大豆油甾醇组成和含量分析

对照标准样品气相色谱图并参阅相关文献,确定大豆油样品中的各个甾醇的出峰先后顺序为:菜籽甾醇,菜油甾醇,豆甾醇,β-谷甾醇[10-11]。

由表3可以看出,经双尾t检验转基因大豆油与非转基因大豆油在甾醇组含量方面差异并不显著。转基因大豆油与非转基因大豆油甾醇组成和含量基本相同。两种油样中都是β-谷甾醇含量最多,菜籽甾醇含量最少。甾醇组成和含量测定结果与以前的报道相近,两种油样中甾醇总含量平均都在300 mg·100 g-1以上,且含量种类上差别不大[12]。

图4 豆甾醇,β-谷甾醇混合标准样品气相色谱图Fig.4 Gas chromatogram of stigmasterol and β-sitosterol

图5 转基因大豆油油样甾醇气相色谱Fig.5 GC chromatogram of genetically modified soybean oil

表3 转基因与非转基因大豆油甾醇组成与含量Table3 Sterol composition and content of genetically modified soybean oil and non-GM soybean oil

3 讨论与结论

转基因食品的安全问题一直存在争论,以往的研究,大多集中在转基因食品的毒理学上。转基因食品的毒理学研究主要包括新表达蛋白质与已知毒蛋白和抗营养因子氨基酸序列相似性的比较,新表达蛋白质热稳定性试验,体外模拟胃液蛋白质消化稳定性试验,即研究食品中可能含有的有毒有害物质对食用者的作用机理,以检验和评价食品的安全性或安全范围,从而达到确保人类健康的目的。但是,对于转基因食品自身理化性质的研究很少,因此对转基因食品的研究以及其与非转基因食品理化性质和功能成分的区别,对于全面了解分析转基因食品具有重要意义。

目前,人们食用最多的转基因食品就是转基因大豆油。本试验中采用的转基因油样为市售成品油,大豆产地多为阿根廷;采用的非转基因油样大豆产地为中国黑龙江省。两者在地理位置和气候上有很大差异,这些差异都会对大豆油的理化性质和功能成分造成一定影响。综合本实验的结果,转基因大豆油和非转基因大豆油相对密度、折光率和绝对黏度之间的差异并不显著,因此可以认定为两者理化性质区别不是很大。在脂肪酸组成中,脂肪酸种类相同,但是油酸、亚油酸、亚麻酸含量差异极显著,其中,非转基因大豆油中亚麻酸含量远远高于转基因大豆油。因此,可以认为转基因大豆油和非转基因大豆油脂肪酸含量差异显著。另外,两种油样中甾醇含量都在300 mg·100 g-1以上,差异不显著。

结果表明,转基因大豆油与非转基因大豆油在理化性质区别不大。相对密度:转基因大豆油为0.9197,非转基因大豆油为0.9572;绝对黏度:转基因大豆油为59.8 MPa·s-1,非转基因大豆油为60.3 MPa·s-1;折光率:转基因大豆油为1.4683,非转基因大豆油为1.4690;脂肪酸组成:转基因大豆油和非转基因大豆油主要脂肪酸都是棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸,只是在含量上有所差别。两种油样中甾醇总含量平均都在300 mg·100 g-1以上。由以上数据可以看出,非转基因大豆油与转基因大豆油的理化性质、脂肪酸和甾醇种类、含量上差别不大。

[1]Andrew Coekbuen.Assuring the safety of genetically modified(GM)foods:The importance of an holistic,integrative approach[J].Journal of Biotechnology,2002,98(1):79-106.

[2]钟金传,吴文良,等.转基因大豆发展及中国大豆产业对策[J].中国农业大学学报,2005,10(4):43-45.

[3]王岚,刘恩礼,等.转基因大豆油的安全性研究—动物实验[J].中国油脂,2004,29(11):42-46.

[4]魏振林,申琳,等.应用ICP-MS检测转基因大豆油中22种元素含量[J].光谱学与光谱分析,2008,28(6):1398-1399.

[5]邓鸿铃,覃芳芳.食用大豆油中转基因成分的检测[J].中国油脂,2007,32(8):79-81.

[6]李桂华.油料油脂检验与分析[M].化学工业出版社,2006.

[7]Rouhou S C,Souhail B,Georges L.Sterol composition of black cumin(Nigella sativa L.)and Aleppo pine(Pinus halepensis Mill.)seed oils[J].Journal of Food Composition and Analysis,2008,21:162-168.

[8]王发春,杨绪启,哈文秀,等.豆科七种野生植物籽油脂肪酸研究[J].青海科技,1998,5(3):6-8.

[9]赵迺新,李淑贞.黑龙江省不同生态区的大豆品种对脂肪酸含量的影响[J].黑龙江农业科学,1989(3):32-39.

[10]Diaz B C.Segura C A.Separation and determination of sterols in olive oil by HPLC-MS[J].Food Chem,2007,102:593-598.

[11]王三永,李晓光,李春荣,等.含脂肪食品中植物甾醇含量的气相色谱法测定[J].分析测试学报,2001,20(4):43-44.

[12]杨虹,姜元荣,魏婷婷,等.食用油中植物甾醇测定方法的优化及含量分析[J].中国粮油学报,2011,26(2):120-123.