保护性耕作对寒地土壤酶活性的影响

马春梅,庄倩倩,龚振平,宋秋来,夏 玄

(东北农业大学农学院,哈尔滨 150030)

保护性耕作是秸秆(植被)覆盖加保墒耕作。保护性耕作变精耕细作对土壤的过度加工为少耕或免耕,尽量减少对土壤的扰动;同时采用秸杆、残茬或其他植被覆盖地表,以减少雨水和风对土壤侵蚀,减少蒸发,达到保土、保水、增肥、改善土壤结构的目的[1]。保护性耕作作为人类利用土地的方式之一,对土壤养分在土壤系统的再分配、土壤微生物的活动等产生影响,进而影响到土壤酶的活性[2]。

土壤酶是由微生物、动植物活体分泌及动植物残骸分解释放于土壤中的一类具有催化能力的生物活性物质,随着土壤酶研究的深入,土壤酶活性作为农业土壤质量和生态系统功能的生物活性指标已被广泛关注。土壤酶活性和作物产量间的相关性优于土壤养分和作物产量间相关性[3]。处理间土壤酶活性根据不同的采样时期差异性不同,在相同的采样时期内处理间的酶活性差异性较明显,不同的耕作方式在产量差异性显著[4]。因此研究土壤酶活性在保护性耕作中的变化具有重要的现实意义。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2010年在东北农业大学香坊实验实习基地进行。该基地位于黑龙江省哈尔滨市近郊(香坊区幸福镇),所辖地域地理坐标为东经126°22′~126°50′,北纬45°34′~45°46′。气候特征:基地属于寒温带大陆性气候,四季变化明显,春季多风少雨,夏季温热多雨,秋季较短,冬季寒冷干燥,年降水量500~550 mm,1月降水量最少,占年降水量1%,7月最多,占年降水量26%~29%,连续最大3个月(6~8)月降水量占年降水量62%~67%,无霜期140 d,≥10℃积温2 700℃,土壤为典型的黑土。

1.2 试验设计

本试验自2007年开始定位实施,设置了2种轮作方式:玉米-玉米-大豆(Crop-crop-soybean,简称CCS)(2008年玉米-2009年玉米-2010年大豆)和大豆-玉米-玉米(Soybean-crop-crop,简称SCC)(2008大豆-2009年玉米-2010年玉米),各设(Traditional tillage,简称 TT)、覆盖少耕(Minimum tillage with straw mulch简称MTS)、覆盖免耕(No tillage with straw mulch,简称NTS)、免耕(No tillage,简称NT)。处理方式如下:

传统耕作(TT):玉米收获后,秋季翻耕,起垄越冬,春季垄上播种;2010年6月12日中耕及深松,6月18日追肥,10月3日收获。

免耕(NT):玉米收获留10~15 cm残茬,留茬越冬,春季沿原茬免耕播种,2010年6月12日深松,6月18日追肥,10月3日收获。

免耕秸秆覆盖(NTS):玉米收获留10~15 cm残茬,并将玉米秸秆铡成10~20 cm段,均匀覆盖还田越冬,春季沿原茬免耕播种,2010年6月12日深松,6月18日追肥,10月3日收获。

少耕秸秆覆盖(MTS):玉米收获留10~15 cm残茬越冬,并将玉米秸秆铡成10~20 cm段,春季原垄免耕播种;2010年6月12日中耕及深松,6月18日追肥,10月3日收获。

1.3 试验材料

供试玉米品种为龙聚1号,株距25 cm,施肥量:尿素 100 kg·hm-2、磷酸氢二铵 150 kg·hm-2、硫酸钾100 kg·hm-2,保苗 6万株·hm-2;大豆品种为绥农14,施肥量:磷酸氢二铵150 kg·hm-2、硫酸钾100 kg·hm-2、保苗25万株·hm-2。 2010年5月2日播种玉米、大豆,使用东北农业大学研制的2BM-2免耕播种机一次性完成播种、施肥、镇压。

1.4 样品采集及测定方法

2010年分别在7月9日(作物生长旺期)和9月25日(作物收获期)取样,各处理采取多点混合法,分3个层次(0~10、10~20、20~30 cm),用土钻采集土样。样品经风干后剔除石砾和植物残体,研磨、过1 mm筛分装,供土壤酶活性测定。

土壤脲酶活性用靛酚蓝比色法测定,以24 h·100 g-1干土生成的NH3-N的量(mg)表示;蔗糖酶活性用3,5-二硝基水杨酸比色法测定,以24 h·g-1干土中葡萄糖的毫克数表示;酸性磷酸酶活性用磷酸苯二钠比色法测定,以12 h·g-1干土释放的酚的毫克数表示[5];过氧化氢酶活性用高锰酸钾滴定法测定,以1 h·g-1干土消耗0.1 mol·L-1高锰酸钾的毫升数表示[6]。

1.5 数据处理

试验数据用Excel 2003和SPSS 17.0软件进行处理统计,采用最小显著法(LSD)检测试验数据的差异显著性水平(P<0.05)和(P<0.01)。

2 结果与分析

2.1 不同耕作措施对耕层土壤脲酶活性的影响

脲酶是一种酰胺酶,直接参与尿素形态转化,能酶促有机质分子中肽键的水解,其活性通常与微生物数量、土壤有机质、全N和速效氮相关。人们常用土壤的脲酶活性表示土壤的氮素状况[6-7]。

由表1可知,土壤脲酶活性为7月9日>9月25日,CCS>SCC,0~10>10~20>20~30 cm,CCS轮作田脲酶活性在0~10和10~20 cm土层均表现为MTS>NTS>NT>TT,其中 MTS 处理与其他处理在0.05水平差异显著,在0.01水平与传统耕作相比差异极显著;土壤水分是影响土壤酶活性变化的因素之一,保护性耕作可以增加土壤水分,以20 cm土层内效果明显,对增加20 cm以下土壤水分的效果不明显[8];SCC轮作田7月9日在0~10和10~20 cm均表现为MTS处理最高,9月25日在0~10 cm各处理间差异不显著,在10~20 cm NTS、MTS与其他处理差异性显著;7月9日的MTS在0~10、10~20和20~30 cm TT脲酶活性平均增加了29.18%、25.05%、7.46%。

表1 不同耕作措施下耕层土壤脲酶活性Table1 Soil urease enzymatic under the different tillage systems(NH3-N mg·100 g-1·d-1)

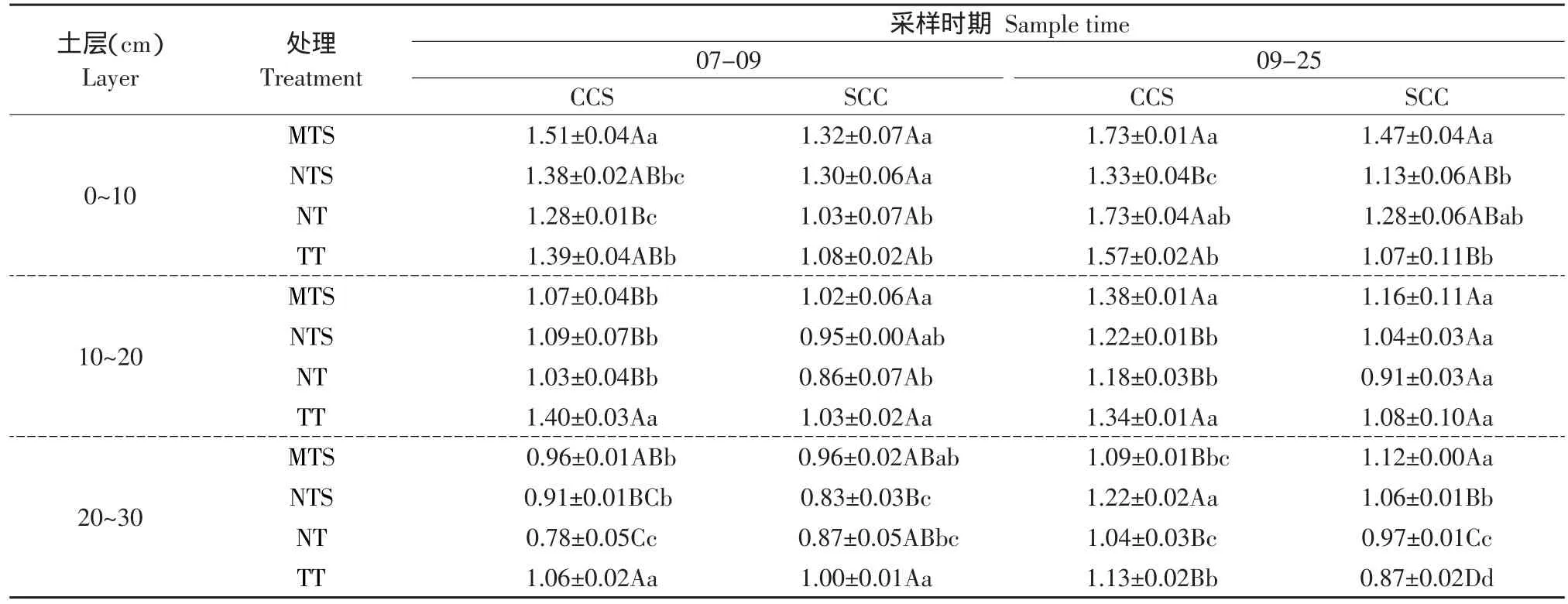

2.2 不同耕作措施对耕层土壤蔗糖酶活性的影响

土壤的蔗糖酶活性,与土壤中的腐殖质,水溶性有机质和粘粒的含量以及微生物的数量及其活动呈正相关。随着土壤熟化程度提高,蔗糖酶的活性增强。人们常用土壤的蔗糖酶活性来表征土壤的熟化程度和肥力水平[6]。

表2结果显示土壤蔗糖酶活性在生育期、轮作方式和耕层深度与脲酶表现基本一致;CCS轮作田两个时期蔗糖酶活性在0~10和10~20 cm土层,各处理间均表现为MTS最高;7月9日在20~30 cm表现为TT处理最高,相对其他处理传统耕作耕层间酶活性无显著变化;SCC轮作田7月9日在0~10 cm表现为MTS处理与其他处理差异显著,10~20和20~30 cm处理间差异不显著,9月25日各处理在耕层间无显著变化。

2.3 不同耕作措施对耕层土壤酸性磷酸酶活性的影响

土壤的磷酸酶活性,在很大程度上取决于土壤的腐殖质含量,活性磷量,能矿化有机磷化合物的微生物的数量,植物类型等因素。土壤的磷酸酶活性可以表征土壤的肥力状况(特别是磷状况)[6]。

由于该试验田土壤pH 6.5,偏酸性,因而酸性磷酸酶活性较碱性磷酸酶活性高,表3结果显示土壤磷酸酶活性在轮作方式和耕层深度与脲酶、蔗糖酶表现基本一致,但生育期表现不同,收获期土壤酸性磷酸酶较高,特别是CCS轮作田表现非常明显,两种轮作田磷酸酶活性在0~10、10~20、20~30 cm土层基本上表现为MTS高于其他处理,TT处理较其他处理各土层的变化不大,变化较大的是MTS处理0~10 cm显著高于10~20和20~30 cm。

2.4 不同耕作措施对耕层土壤过氧化氢酶活性的影响

土壤的过氧化氢酶活性,与土壤呼吸强度和土壤微生物活动相关,在一定程度上反映了土壤微生物学过程的强度。有机质含量高的土壤,过氧化氢酶的活性较强。因此,土壤过氧化氢酶的活性可以表示土壤总的生物学活性和肥力状况[6]。

表4结果显示土壤过氧化氢酶活性在生育期、耕层深度与脲酶、蔗糖酶表现基本一致;但过氧化氢酶在7月9日的0~10 cm土层基本上表现为SCC轮作>CCS轮作,与其他三种酶活性表现不同,且MTS值最高,但差异不显著。9月25日不同处理间变化不稳定。

表2 不同耕作措施下耕层土壤蔗糖酶活性Table2 Soil invertase enzymatic under the different tillage systems(Glucose mg·g-1·d-1)

表3 不同耕作措施下耕层土壤酸性磷酸酶活性Table3 Soil acid phosphatase enzymatic under the different tillage systems(Phenol mg·g-1·12 h-1)

表4 不同耕作措施下耕层土壤过氧化氢酶活性Table4 Soil catalase enzymatic under the different tillage systems(0.1 mol·L-1KMnO4mL·g-1)

3 讨论与结论

a.研究表明,保护性耕作对土壤的干扰较小,土壤酶活性较高,对于表层土壤效果明显。表层土壤脲酶活性高低排列顺序为:少耕秸秆覆盖>免耕秸秆覆盖>免耕>传统耕作。少耕体系对土壤微生物量碳和脲酶活性具有显著的影响[9],除了脲酶外其他三种酶,不同耕作方式规律性不同,这说明土壤酶活性不仅与耕作方式有关,与土壤水分、温度,作物生育期、轮作方式等诸多因素有关。秸秆覆盖处理增加水分的效果最好,但土壤温度最低,对玉米种子萌发和出苗不利;留茬无覆盖处理在耕作层(15 cm以上)温度要高于旋耕处理,对种子萌发和出苗有利,但是其土壤水分较留茬覆盖处理低[8,10]。综合以上这些结果可以认为,少耕秸秆覆盖较适合寒地耕作方式,将从产量方向做进一步研究。

b.土壤蔗糖酶、脲酶、磷酸酶等水解酶活性能够表征土壤碳、氮、磷等养分的循环状况[11]。脲酶、蔗糖酶、酸性磷酸酶、和过氧化氢酶随土层的增加呈现降低的趋势,表层土壤酶活性较高,这与高明等的研究结果一致[12]。由于土壤表层水热条件和通气状况好,有机质含量高,利于微生物的生长与繁殖,随着土层的加深,土壤环境条件变差,受秸秆影响较小,不利于土壤酶活性的增加[13]。

c.不同保护性耕作方式下,相同取样时期三种水解酶均表现为:玉米-玉米-大豆>大豆-玉米-玉米。土壤酶活性的季节性变化非常明显,大多数的酶活性营养生长期要高于收获期[7];相同轮作方式下,脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶均表现为:夏季>秋季。土壤水分状况影响酶活性变化,一般情况下,土壤湿度较大时,酶活性较高,但土壤过湿时,酶活性减弱,当旱季结束雨季开始时,土壤酶活性显著增强。由于试验基地的七月份降雨量较多,温度处于一年中作物最适宜生长的阶段,因而土壤酶活性较秋季的高;本文研究酸性磷酸酶活性表现为秋季较高,与其它酶活性结果不一致;兰宇等研究认为脲酶、转化酶同土壤有机碳、pH、含水量、碱解氮、速效磷基本呈极显著正相关[14],酸性磷酸酶同各因子无显著关系,由此可见,土壤酸性磷酸酶影响因素尚有待于进一步研究。

[1]吴崇友,金诚谦,魏佩敏,等.保护性耕作的本质与发展前景[J].中国农机化,2003(6):8-11.

[2]张星杰,刘景辉,李立军,等.保护性耕作方式下土壤养分、微生物及酶活性研究[J].土壤通报,2009,40(3):542-546.

[3]王灿,王德建,孙瑞娟,等.长期不同施肥方式下土壤酶活性与肥力因素的相关性[J].生态环境,2008,17(2):688-692.

[4]Jin K,Sleutel S,Buchan D,et al.Changes of soil enzyme activities under different tillage practices in the Chinese Loess Plateau[J].Soil and Tillage Research,2009,104:115-120.

[5]关松荫.土壤酶及其研究法[M].北京:农业出版社,1986.

[6]周礼恺,张志明.土壤酶活性的测定方法[J].土壤通报,1980(5):37-49.

[7]侯彦林,王曙光,郭伟.尿素施肥量对土壤微生物和酶活性的影响[J].土壤通报,2004,35(3):303-306.

[8]张薇,周连仁.保护性耕作对黑钙土水分及温度的影响[J].东北农业大学学报,2011,42(2):115-121.

[9]Mikanová O,Javurek M, Šimon T,et al.The effect of tillage systems on some microbial characteristics[J].Soil and Tillage Research,2009,105:72-76.

[10]张磊,王玉峰,陈雪丽.保护性耕作条件下土壤物理性状的研究[J].东北农业大学学报,2010,41(9):50-54.

[11]Visser S,Parkinson D.Soil biological criteria as indicators of soil quality:Soil microorganisms[J].American Journal of Alternative Agriculture,1992(7):33-37.

[12]高明,周保同,魏朝富,等.不同耕作方式对稻田土壤动物、微生物及酶活性的影响研究[J].应用生态学报,2004,15(7):1177-1181.

[13]杨招弟,蔡立群,张仁陟,等.不同耕作方式对旱地土壤酶活性的影响[J].土壤通报,2008,39(3):514-517.

[14]兰宇,韩晓日,杨劲峰,等.长期不同施肥棕壤玉米地酶活性的时空变化[J].植物营养与肥料学报,2011,17(5):1197-1204.