渤海海域PLA含油构造稠油特征及稠变因素分析

官大勇,王 昕,李 才,高坤顺,韦忠花

(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院,天津塘沽 300452;2.中海石油能源发展股份有限公司采油工程研究院)

渤海海域PLA含油构造稠油特征及稠变因素分析

官大勇1,王 昕1,李 才1,高坤顺1,韦忠花2

(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院,天津塘沽 300452;2.中海石油能源发展股份有限公司采油工程研究院)

海域油藏开发经济门限高,对稠油油藏来说,选取合理的开采技术提高产能、扩大经济效益将是重中之重。通过对PLA含油构造区稠油物理特征、原油稠变环境以及影响原油稠变因素分析,总结出该区原油具有“三高三低”的稠油特点,属于普通稠油-特稠油;原油稠变主要因素是地层埋藏浅、温度低,保存条件差以及强生物降解和水洗作用。

渤海海域;庙西北凸起;生物降解;稠油特征;原油稠变因素

随着稠油开采技术的发展和创新,日益增多的技术种类为稠油的开采提供了技术支持,但是每种技术都有其各自的特点,要具体根据油藏类型,因地制宜地采取相应的技术措施[1-5]。如果能分析清楚原油稠变的原因,确定其油藏类型,根据具体情况再去研究与其匹配理想的开采技术,那样会更具有针对性,效果和效益将会更加明显。尤其在海域,稠油开发的经济效益下限要比陆地高的多,因此,研究稠油的油藏特征及稠变因素具有重要意义。

1 地质概况

PLA构造位于渤海东部海域庙西北凸起之上,是依附于边界大断层所形成的大型半背斜构造,基岩潜山是长期遭受风化剥蚀的元古界花岗岩地层,其上直接覆盖着新近系明化镇组和馆陶组地层,具有圈闭面积大(60~160 km2),整体埋藏浅(新近系明下段高点埋深约900 m,馆陶组高点埋深约1 100 m,潜山南、北两高点埋深约900 m,中间鞍部埋深约1 260 m),多层系含油(明下段、馆陶组和潜山均含油),油藏规模大(亿吨级油藏)的特点。

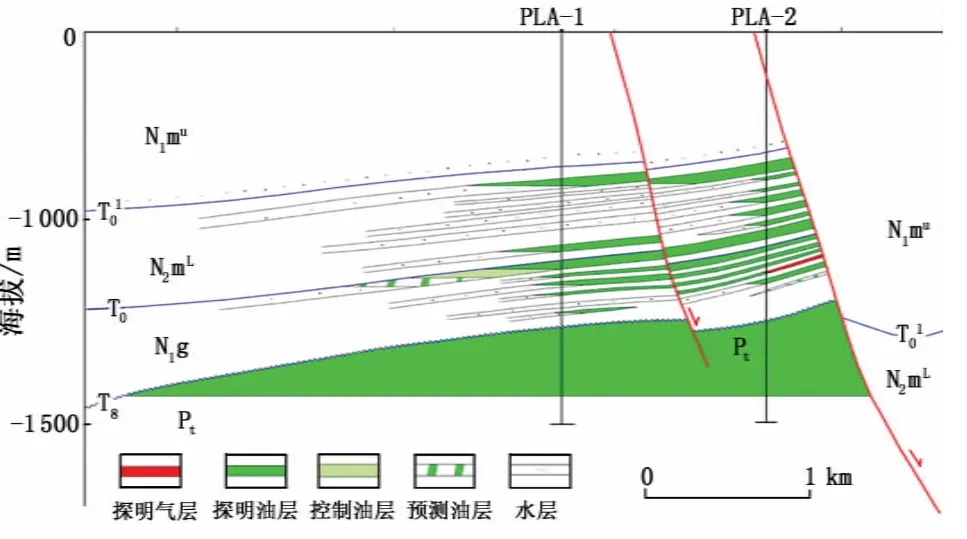

该构造先后钻探2口探井,其中PLA-2井在构造高部位(馆陶组比PLA-1井高约30 m)的新近系(明下段和馆陶组)和元古界潜山均发现近百余米油层,计算三级石油地质储量超过一亿吨(图1)。通过对2口井取样和测试原油样品进行化验分析,明下段原油密度0.994 9 g/cm3(20℃),原油粘度11 833 mPa·s(50℃);馆陶组原油密度0.987 0~0.991 6 g/cm3(20℃),粘度4 133~5 742 mPa·s(50℃);潜山原油密度0.951 0~0.978 3 g/cm3(20℃),粘度146.7~929.6 mPa·s(50℃)(表1)。原油密度和粘度较大,证实该含油构造为一个亿吨级稠油油藏。

图1 PLA构造油藏剖面

2 稠油的物理特征

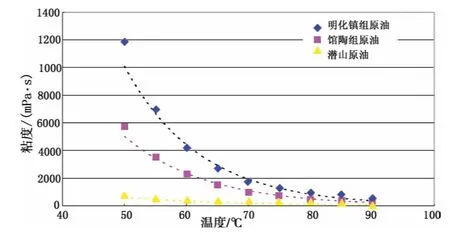

通过对已钻井(PLA-2井)化验分析成果来看,该区稠油属于普通稠油-特稠油,物理特征上表现为“三高三低”的特点见表1,明下段原油属于特稠油;馆陶组原油属于普通稠油Ⅰ-2级;潜山顶部原油属于普通稠油Ⅰ-2级。根据稠油的特点,对不同温度点的粘度进行详细的化验分析,从分析数据来看,原油粘度随着温度的增加迅速降低(图2),原油的粘度对温度变化非常敏感。

表1 PLA含油构造原油物性一览表

图2 PLA-2井原油粘度-温度关系曲线

3 稠变环境

通过油源对比和源岩对比分析,结果表明PLA含油构造原油与邻区的PLB-2井馆陶组原油属于同源岩,均来自渤东凹陷东营组烃源岩,渤东凹陷深度大于2 550 m已达生烃门限(镜质体反射率值R0大于0.5%),烃源岩已经成熟,且PLB-2井馆陶组原油油质较好,原油密度0.814 4 g/cm3(20℃),饱和烃气相色谱图中正构烷烃含量较高。由此可见,PLA含油构造原油非原生稠油,而是次生稠油,是后期在适宜的环境条件基础上发生的原油稠变。

3.1 温压特征

从据已钻井可知,该区地层埋藏较浅,新近系埋藏深度小于1 300 m,根据PLA-1井的MDT测压数据对该区的地层温度和压力进行分析,明下段地层温度51~56℃,地层压力8.8~10.8 MPa,馆陶组地层温度56~61℃,地层压力10.8~12.8 MPa,潜山顶面基岩地层温度61℃,地层压力12.8 MPa,属于正常的温压系统,为细菌的生存、繁衍以及对烃类的侵蚀提供了必要的条件。

3.2 水洗作用

钻井证实PLA构造新近系为边水层状油藏,潜山为底水块状油藏(图1)。尤其是潜山块状油藏,底水接触面积非常大,加上适宜的温压条件,为水洗、氧化作用提供充分的条件。

4 地质因素

影响原油稠变的地质因素主要包括运移条件、埋藏深度、保存条件、生物降解作用和水洗氧化作用。

4.1 运移条件

众所周知,运移距离过长,致使原油的轻质组分在运移过程中散失,严重影响油气的密度和粘度等物理特征,使原油变稠。通过地层结构的分析,PLA含油构造原油主要来自渤东凹陷,距离相对较近,对原油性质影响相对较小。

4.2 埋藏深度

PLA构造整体埋藏较浅,新近系明下段高点埋深只有900 m左右,馆陶组高点埋深约1 100 m,潜山中间鞍部埋深约1 260 m。通过原油物性特征的描述(表1),明化镇组、馆陶组和潜山油藏埋藏越浅,温度、压力就越低,原油的粘度就越大,随着埋藏深度的加大,原油物性变好,而且通过上面分析来看,原油的粘度对温度的变化非常敏感(图2),所以地层埋藏深度直接影响原油的物理特征。

4.3 保存条件

保存条件包括盖层条件、侧封条件和断层活动性等,保存条件的优劣直接影响油气成藏及规模,同样影响原油的物理特征。

4.3.1 盖层条件

PLA含油构造盖层条件相对比较理想,明下段和馆陶组是河流和湖泊沉积环境形成的砂泥岩互层储盖组合,泥岩厚度在5~30 m之间,潜山鞍部顶面发育7~10 m风化泥岩,加上馆陶组底部约40~90 m厚区域泥岩直接覆盖在潜山之上,形成良好的盖层条件,但潜山南、北两个高山头出露较高,直接与明上段大套砂岩直接接触,油气可能散失,亦可能由剩余的沥青质组分形成稠油封堵的稠油油藏,目前山头的储盖条件尚未钻探证实。

4.3.2 侧封条件

通过已钻2口井岩性组合来看,明上段发育大套的砂岩地层,最大厚度达400余米,结合断距分析,下盘的油层段明下段、馆陶组及部分潜山正好与上盘明上段地层进行对接(图1),造成油气轻质组分大量散失,剩余油品质变差。通过2口井的原油性质对比来看(表1),也证实这种观点的正确性,距离断层较近区域(PLA-2井)的原油密度和粘度均大于距离断层相对远一点区域(PLA-1井)的原油密度和粘度,说明侧封条件比较差。

4.3.3 断层活动性

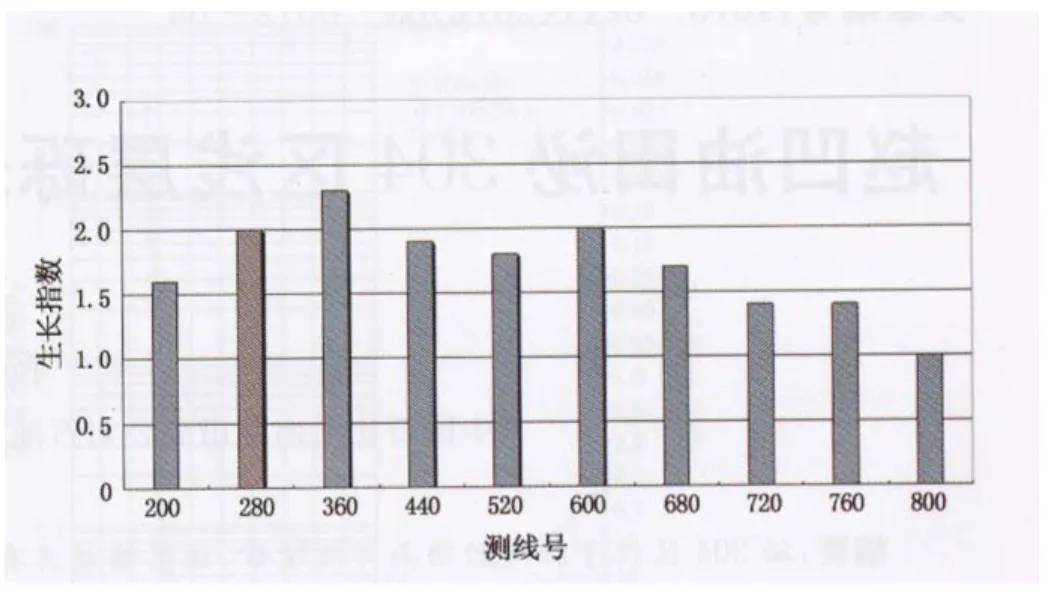

为了研究该区断层的活动性,对控制构造边界大断层在明下段的生长指数进行详尽分析,分析结果表明在构造南侧明下段断层生长指数均接近2.0或大于2.0(图3),说明晚期新构造运动活动非常强烈,对地层沉积具有明显的控制作用,而且在大断层顶端地层也见到明显的“气云”现象,说明强烈的构造活动造成油气轻质组分严重散失,导致原油稠变。

4.4 生物降解作用

据世界各地生物降解原油的地温资料统计,温度在20~60℃(个别在75℃)正烷烃和芳香烃的生物降解很强烈,而在61~77℃范围内正烷烃一般蚀变轻微,在个别盆地中,80℃似乎是发现生物降解作用痕迹的上限[6]。

图3 PLA构造边界断层明下段生长指数

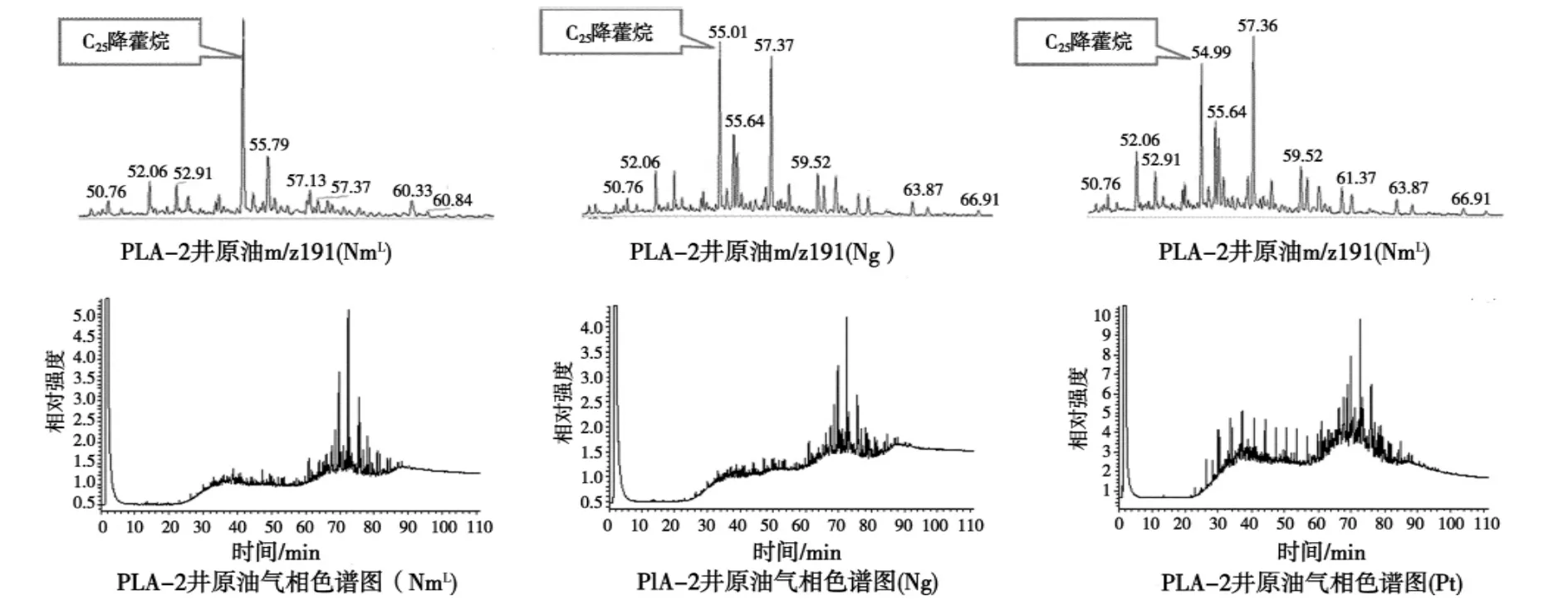

PLA构造新近系明下段、馆陶组及潜山地层温度50~65℃,为生物降解提供适宜的温度条件,从化验分析结果来看,已经发现C25降藿烷值非常高,达到54~55,酸值达到4.78~9.88,说明原油遭受强烈的生物降解作用,在饱和烃气相色谱图中正构烷烃含量较少,在明下段和馆陶组甚至全部消失(图4),说明该区明下段和馆陶组原油受到生物降解作用更加严重,致使原油发生严重稠变。

4.5 水洗、氧化作用

通过已钻井证实,新近系(明下段和馆陶组)为边水层状油藏,边水的水洗、氧化作用致使低部位原油发生稠变,边水油藏的原油性质从油藏边部至油藏主体部位变好[7]。潜山为大型块状底水油藏,底水的大面积接触同样造成原油发生稠变,钻井已经证实同一油藏顶部与底部原油性质的变化。如PLA-1井潜山顶部原油密度0.951 0g/cm3(2 0℃),原油粘度146.7 mPa·s(50℃);下部原油密度0.9737 g/cm3(20℃),原油粘度779.6 mPa·s(50℃),潜山油藏顶部原油品质明显优于潜山下部的原油品质,这与埋藏越深原油物性越好是相违背的,这主要是底水的氧化、水洗作用所造成潜山顶部与底部原油性质的变化。

图4 PLA-2井原油m/z图和气相色谱

5 结论

该区原油在物理特征上表现为“三高三低”的特点,属于属于普通稠油-特稠油,开发难度较大。根据该区稠油油藏的环境、构造、地质条件,对该区原油稠变的影响因素进行了分析。分析结果认为影响原油稠变的主要因素包括三个方面:地层埋藏浅,温度低;保存条件差;强烈的生物降解作用和边(底)水氧化、水洗作用。

[1]于连东.世界稠油资源的分布及其开采技术的现状与展望[J].特种油气藏,2001,8(2):98-103.

[2]郝立军.稠油热采氮气泡沫调驱技术实验研究[J].石油地质与工程,2010,24(3):127-129.

[3]孙瑞云,丁沛然,白新潮,等.河南油田稠油化学辅助吞吐技术现状及展望[J].石油地质与工程,2010,24(4):67-69.

[4]穆金峰.鲁克沁油田超深稠油注天然气吞吐研究与应用[J].石油地质与工程,2010,24(5):115-117.

[5]刘花军,岳慧,孙磊,等.新庄稠油油藏隔热注采工艺技术及应用[J].石油地质与工程,2010,24(3):109-110,113.

[6]王屿涛.克拉玛依稠油的物理特性及稠变环境[J].新疆石油地质,1993,14(2):133-139.

[7]郭永华,周心怀,李建平,等.渤海海域新近系稠油油藏原油特征及形成机制[J].石油与天然气地质,2010,31(3):375-380.

编辑:吴官生

TE112.3

A

1673-8217(2012)03-0069-03

2011-09-15;改回日期:2011-11-09

官大勇,工程师,1979年生,2002年毕业于江汉石油学院石油地质学专业,2005年获得硕士学位,现主要从事石油地质与油气勘探综合研究工作。

国家科技重大专项“近海大中型油气田形成条件与分布”(2011ZX05023-006)资助。