中西服装开衩比较研究

高 磊,陈 莹(上海工程技术大学 服装学院,上海 201620)

中西服装开衩比较研究

高 磊,陈 莹

(上海工程技术大学 服装学院,上海 201620)

从中西两条服装发展线路对开衩的演变进行了较为深入的探讨,并进行了两者间的比较,发现两者间存在着明显的差异:中国传统服装总体风格含蓄、内敛,规矩,西方服装总体风格奔放、夸张,实效。中西方开衩元素特征的差异从一定程度上反映了中西服饰文化及审美情趣的差异。中西方服装开衩经过长时期的发展,所凝练出的形式与风格已成为中西方服饰文化的象征性典型元素,已经被设计师们大量应用于现代时装创新设计之中。研究认为开衩作为服装设计元素在现代服装设计的应用中已淡化了中西方的归属化特征,但其内含的象征性仍值得关注并加以合理化应用。

中西;服装;开衩;比较

开衩是服装设计中常被运用的设计元素之一,它的发展及演变反映了东西方不同时期、不同文化背景下的不同审美情趣。在《世界服饰词典》[1]中开衩释为:“为使衣服穿脱容易、行动方便,并具装饰性而在衣身上所作的开衩。这种开衩通常位于袖口、领口及胁边等处,附有扣合物。其类型有长切口、骑马缝、半开衩等。开衩的长度与结构变化均很大。”开衩主要有增加活动量和增加服装美感两个用途,多数情况下两者结合使用。另外,在特定条件下,开衩还具有标识身份地位的用途,例如:中国清代,男袍开衩的数量是区分穿着者身份地位高低的重要标志。常见的开衩形式主要有规则与不规则两种类型,前者表现为一端固定,另一端张开,呈垂直方向,位置多在服装的后中底部、侧中底部,或袖口处等,如西装及旗袍上的开衩;后者则表现为两端固定,通常被称之为“衩口”,其位置及方向灵活多变。

中西方服装在长期的发展中逐渐形成各自不同的开衩特点,中式开衩更多地表现为无里襟垫衬的平接口一端固定的垂向形式;西式开衩则更多地表现为“衩口装饰”和带里襟衬垫的一端固定的垂向形式。

1 开衩的出现与发展

1.1 古代中国服装中的开衩

中国服装开衩的发展过程大致可以分成四个阶段:唐代之前的借鉴期,代表服饰为“贯头衫”;唐代的普及期,代表服饰为圆领袍衫;宋代的转型期,代表服饰为褙子;清代的鼎盛期,代表服饰为旗袍。

1.1.1 开衩的借鉴期

开衩在中国从出现到普及的这段时期,以唐代为分界,在此之前,开衩的服装较少出现,多引自波斯外来服装。关于中国服装的开衩,较早的文字记载是《魏书》卷一百二•列传第九十记中关于“波斯”的描写:“其俗:丈夫剪发,戴白皮帽,贯头衫,两厢近下开之,亦有……[2]”其中的“两厢近下开之”的意思是衣服两侧靠近下面的地方有开口,指的就是开衩。而相同的文字同样出现在《周书》和《北史》中,新疆尼雅遗迹所发掘的一些文物可以验证史实所记非虚,如图1所示。“我们似乎可以推断出,衣衩乃是中原地区以外的发明,如果史书记载无误,它竟是远从波斯传来的……[3]”根据已有的研究,具有开衩结构的服装并非源于中国,乃是“舶来品”。早期多数具有开衩特征的服装均为骑马征战的士兵服装,人们对开衩这种服装形式的接受程度并不高,故称之为借鉴期。这段时期服装的开衩形式非常简单,开衩的装饰很少,位置以袍身两侧为主,多位于袍身底端,由于此时的开衩以增加活动量为主要目的,故长度多自腰部至袍底。

图1 新疆尼雅遗迹出土的两侧有开衩的服式Fig.1 Dress with two side slits unearthed from the Niya' Relics of Xinjiang, China

1.1.2 开衩的普及期

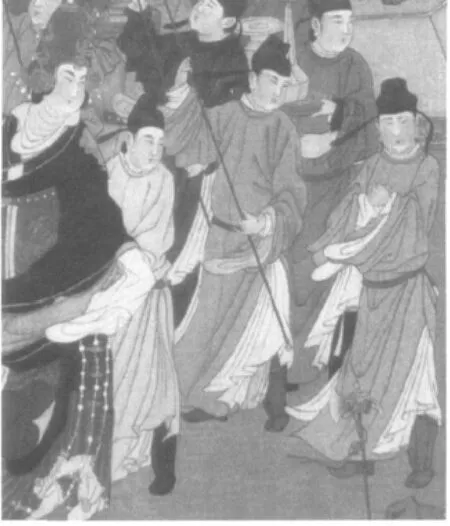

到了唐代,开衩这种形式已被人们广泛采用,《新唐书》卷二十四•志第十四•车服中有“从戎缺骻之服”的说明,其中的“缺骻之服”就是两胯上有开衩的服装形式。此时在男装圆领袍衫的袍摆侧缝处大多开衩,此特点在这个时代的诸多绘画品中都能看到,如图2所示。

唐代在政治、经济、文化上都达到了空前繁荣鼎盛,大唐帝国以海纳百川的胸襟吸纳外来的服饰文化,胡服的流行就充分证实了这一点。正如前面表述的,开衩是胡服的特点,胡服的流行使开衩成为服装上普遍存在的现象。此外,唐代开放的社会风气使得女子受社会、习俗等的制约是历代最少的,女扮男装风尚盛行,如图3所示。由此,具有开衩的服式所面向的群体首次涵盖了男性与女性,得以普及。普及期同借鉴期的开衩一脉相承,相比之下,唐代的开衩更长一些,显得更加飘逸、豪放。

图2 唐•张萱《唐后出行图》局部Fig.2 Part of the "Travels Picture of Queen in Tang Dynasty"(Zhangxuan, Tang Dynasty)

图3 唐代永泰公主墓室东壁画仕女图Fig.3 The Portrait of a Lady in the Yongtai Princess tomb of Tang Dynasty

1.1.3 开衩的转型期

宋代,除了男子袍服下摆上的开衩之外,出现了另一类具有典型开衩结构的服式——褙子,其形制如图4所示。其最大的特点就在于:它具有两侧底摆直通腋下的开衩,镶以饰边。褙子造型瘦窄而直长,表现出一种端庄、贤淑、清雅之美,开长衩对保持这一廓形起着十分重要的作用。同时,此时期的开衩采用贴以较宽花纹边饰的手段进行处理,使其带有了十分浓郁的装饰特征。此时的开衩经历了重要的转型发展:将以往男子袍衫上的开衩转移到了女子的服装,将袍衫下摆处的开衩转移到了上装的腋下,将开衩的实用功能扩展到了审美装饰性功能。

图4 福州北郊黄昇墓出土的南宋紫灰绉纱Fig.4 Purple gray crape dress of the Southern Song Dynasty (1127-1279), unearthed from the Huangsheng tomb in the northern suburb of Fuzhou, China

1.1.4 开衩的鼎盛期

清代,开衩的结构遍布于满族和汉族男女服装之上,达到了鼎盛的程度,其中以双开衩或四开衩的旗人之袍为代表,如图5所示。值得注意的是:在清代,开衩的数量具有区分穿着者等级地位的作用。清代皇族与百官士绅所穿长袍马褂,与平民百姓有很大区别。区别之一是长袍开衩与不开衩,以及开衩的数量多少。按服制规定,皇族开四衩,百官开两衩,百姓不开衩[4]。清代的开衩不仅运用广,而且还在中后期逐渐成为装饰的重点部位而受到重视和强调。镶、滚技术被大量运用于开衩边饰,使得此时期的开衩变得精美而富丽。如图6、图7所示。

图5 清代男子四开衩蟒袍Fig.5 Male embroidered robe with four slits in Qing Dynasty

图6 清代汉族妇女开衩袄Fig.6 A short Chinese-style female coat or jacket of the Han nationality in Qing Dynasty

图7 清代光绪年间慈禧太后穿用的开衩绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣Fig.7 Embroidery overcoat with slit used by Empress Dowager Cixi in the Guangxu Emperor period of Qing Dynasty

1.2 古代西方服装中的开衩

西方服装开衩的产生与发展走着一条与中国开衩截然不同的道路。古希腊时期的开衩浑然天成、自由开合,文艺复兴时期遍布于服装上人为化的衩口富于装饰性,17世纪巴洛克时期以来男子套装上的开衩庄严而绅士……按照西方服装开衩变化发展的历史线索和外观特征,本文将其归纳为:古希腊时期的自然开衩期,代表服式为旗同衫;文艺复兴时期的装饰衩口期,衩口装饰遍布于男女服装;路易时代的现代开衩期,代表服式为夫拉克外套。

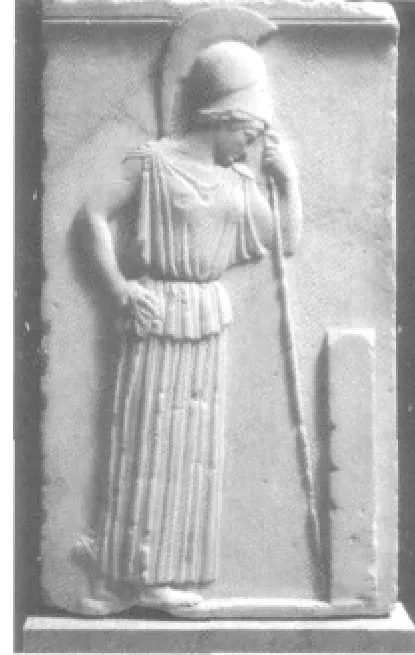

1.2.1 古希腊时期的自然开衩

可考证的西方服装发展史中,开衩形式最初出现在古希腊时期的“旗同衫”(Chiton)上。“旗同衫”有两种主要形式:“多利安式旗同衫”和“爱奥尼亚式旗同衫”。前者通过对简单的未经裁剪的矩形面料在人体上的披挂,以及饰针在肩头部位的别系,在人体的右侧形成了自然优美的开衩形式,如图8所示;后者则是通过多个饰针沿着双臂外侧对面料的别系,形成了从肩颈处到衣袖端自然裂开的一个一个衩口,如图9所示。此时的开衩形式是一种出于固定服装的需要而形成的效果,因而呈现的是一种自然的、毫不做作的形态。

1.2.2 文艺复兴时期的装饰性开衩

继古希腊古罗马自然形态的开衩期之后,西方开衩的发展进入到装饰性开衩期——即以人为的形式刻意追求开衩的装饰效果。此时的开衩,大多为两端固定、中间打开的衩口形式,极富装饰特征。这种另类的开衩形式最早出现在“哥特时期”男子服装的袖子上,至文艺复兴时期发展到极致,并被称之为“斯拉修装饰”(Slash),遍布于服装全身。斯拉修有横方向的、竖方向的,还有斜方向的,不仅用在上衣的胸部和袖子上,极盛期连裤子、鞋、手套、帽子等到处都有这种装饰,满身的裂口还错落有致地形成纹样[5]。衩口两端常缀饰有各色宝石和珍珠,见图10。人们通常特意将衩口下不同颜色的里料或者内衣揪出来进行装饰,甚至会使用填充物撑大衩口,露出更多的内衣。

1.2.3 路易时期形成并延续发展的现代衩

17世纪下半期出现了由外套、背心和裤子组成的男子“三件套”服装,历经百余年的发展,至19世纪,“三件套”已成为近现代男装的西服套装。而出现在外套夫拉克上的衩口形式也从最初的开三个衩(两侧的衩实际上是与暗褶裥结合的形式,如图11所示[5]),逐渐定格为男子西装上的标志性开衩,故称之为“现代衩”。其开衩的细节特点是:开衩的衣片交叠缝制,形成里襟,简洁、高雅是这段时期开衩的主要特征。

图8 多利安式旗同衫Fig.8 Dorian type of Chiton

图9 爱奥尼亚式旗同衫Fig.9 Ionian type of Chiton

图10 哥特时期斯拉修装饰服装(1530年)Fig.10 Slash dress in the Gothic period (1530)

图11 路易时期的男装背衩Fig.11 Male clothing with back slit in the Louis period

2 东西方开衩比较

东西方服装风格发生较大差别是在西方中世纪哥特时期前后。此时,西方出现了体现人体立体造型的服装裁剪技术,而中国仍旧保持着平面化表现的传统。同时,西方社会文化兴起了批判浪潮,人本主义逐渐成为西方思想的主流,而中国文化依然在承袭中“稳健”前行。不同的“先天孕育”加之不同的“后天培养”,东西方开衩的风格走上了截然不同的两条道路。

2.1 开衩位置比较

中国传统服装开衩的位置多设在衣摆的两侧缝处,中规中矩,变化小,充分体现出平面化的裁剪风格。清代,出现的袍摆开四衩的形式,在讲究实用性和装饰性的基础上,增加了标识性的特征。

相比之下,西方服装的开衩位置有三个特点:一是位置多变,尤其体现在文艺复兴时期遍布于服装各部位的衩口装饰上;二是位置多设在服装的前后摆中部,更多的是开背中衩;三是在前后侧身人体结构分割部位的下摆处开衩,如在女装公主线,男装背廓下摆处开衩,充分体现出西方注重人体表现的立体化裁剪风格。

2.2 开衩长度比较

中国传统服装多开长衩,如隋唐的圆领袍衫,衩自臀部开始;宋代时盛行的“褙子”,是从腋下开衩至衣摆底边;清末的旗袍,多开衩于臀部。较长的开衩使中式服装更具有一种独特的飘逸、婉约、灵动之感和舒展雅静的风格,体现了一种内敛而自然的着衣态度,是对中国儒道思想神韵的良好诠释。

西方开衩的长度以中世纪为线划分成两个阶段:前一阶段以古希腊时期的自然“通体长衩”为代表,与中式开衩神似,但中式开衩体现的是东方文化的“意象之美”,而古希腊时期的开衩则体现了西方人文思想的“自由之美”;后一阶段则以“衩口装饰”和短衩为主要特征,中世纪立体化的服装裁剪技术使得西方服装逐渐由披挂缠绕向窄衣文化发展,孕育出了以适合人体,保持服装立体化造型为目的,长度相对较短,体现出绅士派高雅干练风格和立体化人体造型的开衩形式,同时还衍生出西方衩口装饰的特色,张扬而讲求服饰的多层次效果。

2.3 开衩装饰细节比较

中国传统服装的开衩总体上呈现出“功能性为主→功能性兼顾装饰性→装饰性兼顾功能性”的发展趋势,而其装饰性呈现出“简单→较复杂→复杂”的风格演变过程。早期的开衩极少装饰,自宋代开始,开衩的装饰性明显增强,多采用镶边对开衩加以装饰性强调。发展到清末,开衩的装饰达到了无以复加的程度,镶、嵌、滚、绣等技术的综合运用,使得开衩的装饰日趋华丽,开衩的风格从自然、灵动、飘逸,转向了平板、华丽。值得关注的是:中国式的开衩绝大多数都是对缝平接无里襟处理的形式,透过长型的开衩,内衣随人体的动态时隐时现,表现出一种含蓄优雅之美。

西方服装的开衩基本上是位于较合体的服装表面,从腰部到衣摆开短衩,表面多无装饰,配以衩口里襟,使得衩的开合不明显,既解决了活动量的功能性问题,又保持了服装立体化造型和表面的素整,以此表现男子绅士风度,具有高雅的品位。西方服装开衩的装饰性主要体现为各种衩口装饰上,衩口表面与内衬形成立体感和对比的视觉效果,从而赋予服装以装饰性肌理外观,体现出西方服饰张扬个性和多层次表现的特征。

3 结 语

综观和比较中西方服装开衩的发展与表现形式,可以看到两者间存在着明显的差异:中国传统服装开衩长垂、飘逸,讲求平面化和直线条的视觉效果,变化形式不多,总体风格含蓄、内敛,规矩,体现出儒、道、佛家思想和东方服饰文化所特有的讲究意象性审美观念;西方服装开短衩,隐蔽,衩口装饰自由、活泼,讲求立体化和保持人体曲线条的视觉效果,变化形式多,总体风格奔放、夸张,实效,体现出人本主义思想和西方服饰文化所特有的讲究表征性审美观念。中西方开衩元素特征的差异从一定程度上反映了中西服饰文化及审美情趣的差异,一个在传承中成长,一个在批判中长大,不过,随着全球化进程的不断加快,中西两种文化的相互影响、交融愈加成为未来服装文化发展的趋势。事实上,中西方服装开衩经过长时期的发展,所凝练出的形式与风格已成为中西方服饰文化的象征性典型元素,已经被设计师们大量应用于现代时装创新设计之中。

[1]陈冠华. 世界服饰词典[M]. 上海:上海远东出版社,1996:11. CHEN Guanhua. World Dress Dictionary[M]. Shanghai: Shanghai Far East Press, 1996:11.

[2]黄能馥,陈娟娟. 中华历代服饰艺术[M]. 北京:中国旅游出版社,1999. HUANG Nengfu, CHEN Juanjuan. Chinese Past Dynasties Dress Art[M]. Beijing: Chinese Tourist Press, 1999.

[3]孟晖. 衣服开衩[J]. 文史知识,2003(6):61-67. MENG Hui. Dress slit[J]. Chinese Literature and History, 2003(6): 61-67.

[4]崔荣荣,张竞琼. 近代汉族民族服饰全集[M]. 北京:中国轻工业出版社,2009:46. CUI Rongrong, ZHANG Jingqiaong. Chinese Han Nationality Folk Costume in Recent Period[M]. Beijing: Chinese Light Industry Press, 2009: 46.

[5]李当岐. 西洋服装史[M]. 北京:高等教育出版社,2005:173-174. LI Dangqi. History of the Western Dress[M]. Beijing: Higher Education Press, 2005: 173-174.

[6]郭雪松. 中西服饰审美文化溯源与比较[D]. 苏州:苏州大学,2009:40-41. GUO Xuesong. Comparison of clothing origin and aesthetic culture of Chinese and Western[D]. Suzhou: Soochow Universtiy, 2009:40-41.

Comparative study on slits in Chinese and Western clothing

GAO Lei, CHEN Ying

(Institute of Clothing Technology, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

This thesis analyzes the evolution of slits in Chinese and Western clothing and implemented between the two. The differences between the two are shown as follows. Generally, the style of Chinese traditional clothing is implicit restrained and mannered. However, Western clothing focuses on bold, unrestrained, exaggerated and practical style. The difference of slits between Chinese and Western clothing refl ects the differences of culture and aesthetics between China and the West. After long-time development of slits in Chinese and Western clothing, their forms and styles have become representative elements of Chinese and Western clothing so that designers have applied them to the innovative design of modern garments. According to researches, as an element of garment design, the application of slits to modern dress designing has desalted the feature of Chinese and Western attribution. However, its symbolic meaning is still worth paying attention to and using reasonably.

East and West; Clothing; Slit; Comparison

TS941.12

A

1001-7003(2012)07-0069-05

2011-09-10;

2012-05-27

上海市教委科研创新项目(人文社科类)(B-8901-11-010)

高磊(1985- ),男,硕士研究生,研究方向为服装设计与工艺。通讯作者:陈莹,教授,chenying39@126. com。