提升化学本科生科学思维与逻辑的科研实践*

周雷激 吕家斌 陈美玲 林金华 申琳 生吉萍

(1厦门大学化学化工学院化学系 福建厦门 361005; 2中国农业大学食品科学与营养工程学院 北京 100083)

本科教育是学生探索知识、提高综合素养的重要阶段。大学生求知欲强、富有创造力,但也时常陷入迷惘的困境,这时教师的正确引导显得尤为重要。让本科生有机会参与科学研究和创新活动,是提升大学生科学思维和逻辑能力的重要途径。更重要的是,科学研究和创新活动有助于培养学生独立思考、团队协作以及在困难面前不轻言放弃的精神。

厦门大学化学人才培养基地在探索本科生参与科学研究的实践中,实施了本科生科研训练计划,并设立了科技创新活动专项育苗基金,为学生拓展专业领域、培养自主学习能力和创新思维搭建了平台,收到了良好效果[1]。

我们课题组利用育苗基金,对大学生开展了“我国东南地区主要秸秆物性分析与评价”的科学研究训练。整个科研实践环节以学生为主体,难易程度适中,强调学生独立思考和团队合作。通过科研课题的实训,学生较好地完成了任务,科学素养和逻辑思维能力得到明显提升。

1 明确研究目的

研究课题是实验室已有的方向,但学生刚接手这一题目时对如何开展工作往往毫无概念。指导他们开展文献查阅是第一步。先提出几个问题:什么是秸秆,为什么开展秸秆研究,如何拟定实验方案。引导他们从文献中找答案。通过广泛的调研,学生在给出答案的同时,也明确了研究工作的意义。

学生通过亲手查阅和思考,认识到秸秆的主要成分是纤维素、半纤维素和木质素,这些是地球上十分重要和数量巨大的可再生资源,具有廉价、可降解性和生态环境友好等优点,在新能源、新材料、生物医药以及工业等方面具有广阔的应用前景[2-8]。传统上,稻草主要用于翻耕还田和饲料等,利用率低下,有关废弃农作物秸秆资源的高效利用问题一直没有得到有效的解决。地处我国东南地区的福建省属亚热带气候,农作物种植结构以稻作为主、旱作为辅。以2000年为例[9],水稻秸秆产量占到了当年农作物秸秆资源总量的74.28 %,由此可见稻草是福建主要的可供开发利用的秸秆资源。因此,以福建的优势秸秆资源为出发点,从水稻秸秆的物性分析与评价入手,是探索秸秆主流组分分离与资源高效利用、开发适合于福建水稻秸秆再生、可循环利用的重要途径。

为了拟定实验方案,学生通过进一步查阅文献了解到,科研工作者[10-16]对不同秸秆资源的主流组分分析及资源的可能利用途径进行了广泛探索,研究和发展了浓酸水解法、红外光谱法、紫外-可见分光光度法等化学与仪器分析方法来测定多种农作物资源中纤维素、半纤维素和木质素的含量,并对作物资源的特性进行分析。运用自己所学专业知识开展实际应用,是学生理论联系实际的具体实践。

在文献工作的基础上,学生明晰了思路,提出了自己的研究方案:以福建的优势秸秆资源水稻秸秆作为考察对象,采用酸解前处理和容量滴定的化学分析方法(这是要求他们在大一、大二期间掌握的基础化学实验内容),通过对福建不同地区的水稻秸秆资源的主流组分分析,阐述我国福建地区水稻秸秆的物性及地域分布特点。

2 确定野外采样区域

由于秸秆资源分布的分散性,原料的品质呈现出不同的特性。如何野外采样也是学生面对的一个具体问题。学生通过调研(浏览网站,查阅年鉴、学术论文,实地了解等)对福建地区的水稻秸秆的分布、产量以及秸秆利用现状等相关信息进行了收集,并依据福建的山地形貌及气象等生态条件[17],有代表性地选取了6个水稻秸秆采样区,分别是福州、安溪、长汀、三明、邵武和寿宁,代表福建东、南、西、北、中不同山地形貌及不同气候的区域。学生解决实际问题的能力在这一环节得到了很好的训练。

3 设计实验内容

尽管实验内容都是课堂上学过的知识,但要运用于实际研究中,仍需仔细拟定实验方案。如果某个实验环节考虑不周,就可能给实验结果带来较大误差甚至错误。学生拟定秸秆酸解前处理和容量滴定化学分析实验方案后,要经过反复实验找到较优条件。科研训练可让项目组成员充分体会到科研实践与平时基础实验课上的训练有很大不同,促使他们在实验中培养认真、细致严谨和负责的作风。

依据实验方案和要求,学生对样品全部进行了定量测定,每个样品平行测定3次,并对测定数据进行进一步分析和讨论。

4 结果与讨论

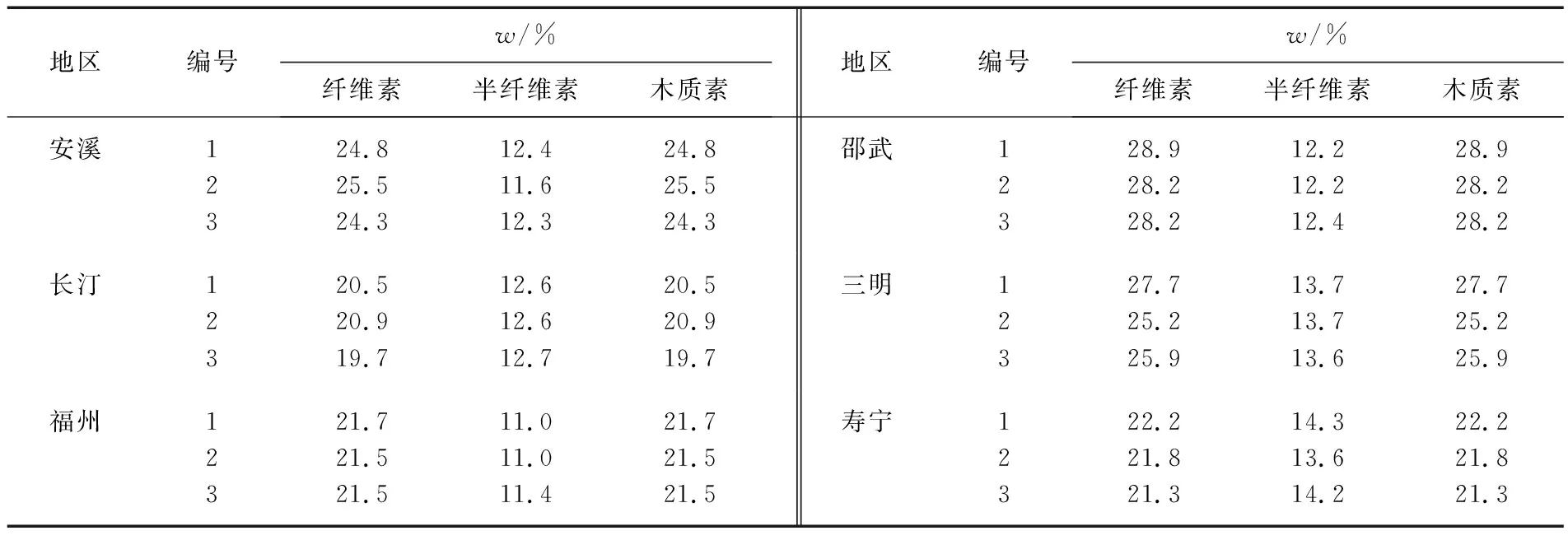

对所获得的实验数据进行分析和讨论,有助于提升学生的科学思维与逻辑能力。测定水稻秸秆主流组分纤维素、半纤维素和木质素含量的实验结果如表1所示。由表1可看出,不同地区水稻秸秆中主流组分的含量存在一定差别,但是我们更想知道这种差别是否是显著性的,即地区因素是否给秸秆主流组分含量的分布带来显著性影响。为了弄清这个问题,我们让学生采用数理统计方差分析对数据进行处理,以获取数据背后隐藏的信息。取置信度α=0.05,计算检验统计量F值并进行分析,从而可以推测福建地区不同地理与气候条件对水稻秸秆组分可能带来的影响。

(1) 闽西北邵武的样品中纤维素含量最高。通过方差分析发现,邵武、三明、安溪的样品纤维素含量与长汀、福州、寿宁的样品纤维素含量存在显著性差异;而三明与安溪之间、福州与寿宁之间没有显著性差异。从地域分布来看,则是从闽西北至闽东南贯穿闽中部地区一带(如邵武、三明及安溪)样品中的纤维素含量高;这一地带的两侧地区(如闽东北的寿宁、福州及闽西南的长汀)样品中的纤维素含量则较低。这可能反映了福建地区不同地理与气候条件给水稻秸秆成分的差异带来的一定影响。

(2) 6个不同采样地区之间水稻秸秆半纤维素含量亦存在显著性差异,但其区域性分布没有呈现明显的规律性。需要指出的是,与有关文献报道相比,本批次样品检测的含量偏低。对此需要做进一步研究;在实验环节中,样品前处理不尽完善,如半纤维素水解不完全、或水浴加热时还原糖未完全与碱性铜试剂反应,都可能导致水稻秸秆中半纤维素含量测定偏低。实际上,无论半纤维素含量高低,我们获取的真实半纤维素含量信息都将有助于对秸秆资源进行科学评价和利用。

(3) 闽西北邵武的中稻木质素含量最高,闽东北长汀的早稻木质素含量最低,前者的木质素含量是后者的1.5倍以上。方差分析显示,6个不同采样地区之间水稻秸秆的木质素含量存在显著性差异。从闽西北至闽东南贯穿闽中部地区,如邵武、三明、福州及安溪,水稻秸秆的木质素含量较高,这一地带的两侧地区如闽东北的寿宁及闽西南的长汀,木质素含量则较低。这一分布与纤维素含量的分布呈现出基本相同的特点。

表1 测定不同地区水稻秸秆纤维素、半纤维素、木质素的含量

5 结论

利用化学人才培养基地这一平台,我们引导和训练大学生很好地开展了科研创新实践。依据福建的山地形貌及气象等生态条件选取了6个有代表性的水稻秸秆采样区,分析了福建地区水稻秸秆的主流组分及其地区分布特性。尽管所作分析仅针对有限的采样批次,尚不具备普遍性,但我们期望对福建地区的水稻秸秆优势资源建立一个科学评价体系,并指导秸秆资源的科学、合理利用。至于更深入的评价则有赖于建立更丰富的采样点和采样年份的样品数据库。学生在科研训练中培养了更深的研究兴趣,对本项目也有了更深入的思考,提出在已有工作的基础上,深入考察福建地区不同水稻品种如汕优63、汕优64、马协63、博优等及其早稻、中稻和晚稻的秸秆资源中更多的物性参数(如总硅、可溶解硅、氮、秸秆透气性、粉碎后分散性等)及其物性差异,从而为福建地区可再生利用的丰富水稻秸秆资源的高效利用提供更加科学的依据。

参 考 文 献

[1] 朱亚先,夏海平,袁友珠,等.大学化学,2010,25(5):17

[2] 金强,张红漫,严立石,等.化学进展,2010,22(4):654

[3] Sun X F,Sun R C,Fowler P,etal.CarbohydrPolym,2004,55(4):379

[4] 张强,陆军,侯霖,等.酿酒科技,2005,8(134):77

[5] Carrott S P J M,Carrott M M L R.BioresourTechnol,2007,98(12):2301

[6] Dizhbite T,Telysheva G,Jurkjane V,etal.BioresourTechnol,2004,95(3):309

[7] Ugartondo V,Mitjans M,Vinardell M P.BioresourTechnol,2004,99(14):6683

[8] Wu R L,Wang X L,Li F,etal.BioresourTechnol,2009,100(9):2569

[9] 汤葆莎,余德亿,黄玉清.江西农业大学学报,2003,25:6

[10] 翁伯琦,廖建华,罗涛,等.中国生态农业学报,2009,17(5):1007

[11] 沈恒胜,陈君深,倪德斌.中国农业科学,2001,34(6):672

[12] 贾敬华,金东青.环境保护科学,2008,34(2):104

[13] 波钦诺克 X H.植物生物化学分析方法.郑宗林译.北京:科学出版社,1981

[14] 范鹏程,田静,黄静美,等. 重庆科技学院学报,2008,10(5):64

[15] 熊素敏,左秀凤,朱永义.粮食与饲料工业,2005(5):40

[16] 佘冬立,王凯荣,谢小立,等.中国生态农业学报,2008,16(1):100

[17] 季彪俊.福建水稻品种区试布点与统计系统研究.福建农林大学硕士学位论文,2001