学分制教学管理规定的完善和统一

王玥霁,刘成龙,黄伟九

学分制教学管理规定的完善和统一

王玥霁,刘成龙,黄伟九

目前国内高校在学分制学籍制度、教学管理等方面各自为政,这使得社会很难用相对统一的标准来衡量不同学校毕业学生的教育教学质量,并严重阻碍学校实行跨校区选课、选专业的完全学分制教学模式。针对这一现象,对比较典型的学分制教学管理规定进行了横向比较并择优,提出了一些学分制教学管理规定的改革措施。

学分制;教学管理;规定

高等学校实行学分制是国际通用的教学制度,我国从试行学分制至今已有20多年的历史。学分制的实施为因材施教,培养学生的创新能力、推进课程建设和促进教育教学改革起到了积极的作用[1]。但是,由于各高校对学分制理解程度的差异和教育资源的限制以及学生的自身特点等因素,各学校在实行学分制的过程中各自为政,既不平衡,又不规范,主要体现在教学计划、成绩管理、学籍管理等诸多教学管理规定很不统一。这固然会体现出各学校的不同特点,但是也会使得社会很难用相对统一的标准来衡量不同学校毕业学生的教育教学质量,同时还将严重阻碍向跨校区选课、选专业的完全学分制教学管理模式的过渡。

一、目前对学分制教学管理规定不统一现象的研究状况

为了规范学分制教学管理规定,一些学者从选课制、学分计量制、学分绩点制、补考重修制、主辅修制以及绩点授位制等学分制所涵盖的诸多方面对目前国内高校实行学分制的教学管理体制与运行机制进行了比较。但普遍是对所获得的学分制方面的各项教学管理规定以各高校归类列项,接着再给出一个关于国内高校学分制实行情况的总体性论述。如此之比较,往往只是泛泛而谈,未能形成系统化的学分制教学管理规定之逐项比较,使读者只知其好,不知其更好,只知其差,不知其差之所以然也,就不能评价并择优学分制教学管理规定各项内容为实现较为统一的教学管理规定进行初期的探索。

二、学分制教学管理规定的统一和完善措施

(一)学分的定义及定量标准

学分的最初定量标准为1学期内,周学时为1,则上满1学期的课程记为1学分。由于各学校每学期教学周不同,导致每学分的学时不同,分别有14学时/学分、16 学时/学分、18 学时/学分、20 学时/学分不等,实验课和体育课的学时学分标准亦不统一。

按照教育部规定,全日制大学每年的假期是9-11周,则实际的开学周大约是42周左右,如果每学期设1周为考试周,上课的最大教学周为20周/学期,那么20学时/学分,如果周学时为2,上完1学期为2学分。然而,20周的课全部安排课堂教学就显得过分强调理论教学。对于有实践环节如实习、课程设计的专业来讲,就没有比较集中的时间来完成这些实践内容,并且从单门理论课程的排课情况来看显得松散。因此,一些高校实行秋、春、夏三学期制,其中在秋、春学期各安排18个理论教学周,包括2个考试周,这样1学分包含16学时,理论教学安排就不会松散,教师因故调课也有一定的余地,而实践环节则集中到只有4周时间的夏季学期开设。

故此,理论课学分的定量标准以16学时/学分较合理,但不能笼统地设实验课和体育课亦为16学时/学分,如此就不能体现理论学习的重要性,又不符合实验教学和体育教学的特殊性,当然对于实验课和体育课的学时学分也不能设得过大,否则容易造成学生对单个实验或体育项目不重视。学分的定量标准:理论课为16学时/学分,实验课、体育课各为20学时/学分,实践环节为1周/学分比较合适。

(二)绩点的设定形式

绩点就是将学生的学习成绩分段设置的数值。学分绩点起源于西方国家,目前美国实行的学分绩点制最为成熟,其成绩记录普遍使用A、B、C、D、E五级记分制,相应的绩点则可记为 4、3、2、1、0,然而我国是百分制、五级分制、二级分制并用,尤其以百分制使用居多[2],因此,国内高校绩点的设定形式多样,概括起来主要有以下三种记法:

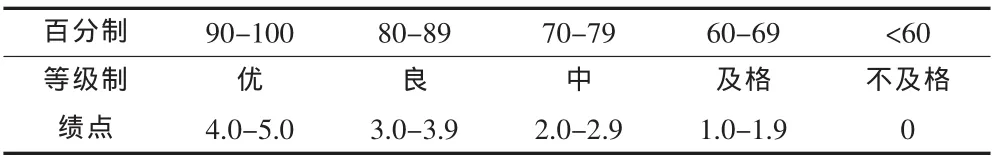

1.“段-点”型绩点表示法。此种方法是把某个成绩段的分数记为同一个绩点,如北京大学的绩点表示法(表1)和上海交通大学的绩点表示法(表2)。

表1 北京大学的绩点表示

表2 上海交通大学的绩点表示

采用“段-点”型绩点表示法所得的绩点较少,绩点数之间的跨度大,不易区分学生成绩的差别,在一定程度上有失公平性。

2.“点-点”型绩点表示法。该种方法是将学生成绩通过线性变换,转换为绩点,如重庆理工大学的绩点表示法(表3)和重庆大学的绩点表示法(表4)。

表3 重庆理工大学的绩点表示

表4 重庆大学的绩点表示

“点-点”型绩点表示法相对于“段-点”型绩点表示法较为科学、合理,但是进一步地考察“原始考核分”的结构和差异,就会发现这种科学、合理也是相对的。无论是一门课程多位教师授课,还是各门不同课程之间,课程内容和考试的难易程度、各教师的考核侧重点以及主观评分等均不尽相同[3]。由此引入第三种“标准分”型绩点表示法。

3.“标准分”型绩点表示法。“标准分”型绩点表示法是在某一指定的教学群体范围内,分别计算某门课程的平均分和标准差,再利用所得结果将该门课程成绩换算为服从正态分布的标准分。其计算公式为:

xi表示某生第i门课程的考核成绩;μi表示第i门课程对应教学群体关于该课程考核的平均分;σi为第i门课程对应教学群体关于该课程的标准差。

经转化后的标准分不改变原始成绩的相对位置,但其中心都一致性地移向同一水平,这使得同一门课程多位教师授课或各门不同课程之间的标准分具有可比性,能用于不同分布的原始成绩之比较。一般情况下的概率非常小),因此,可以通过线性变换将标准分转换为符合人们习惯的百分制分数形式,计算公式为:

zi即为“标准分”型绩点值,在某一教学群体范围内,zi并不改变原始成绩的排名状况,且能让不同教学群体之间的学习质量比较得以实现。目前,国内采用“标准分”型绩点表示法的院校极少,因为它的计算量较大,计算过程相对较为复杂,不易理解。

“段-点”型绩点表示法所得到的绩点个数远远少于百分制分数的个数,换言之,几个互不相等的百分制成绩就有可能对应同一个绩点值,因此,“段-点”型绩点表示法的精确性较差,公平性不够。“点-点”型绩点表示法是将百分制成绩通过一定的线性变换而得到,故其与原始成绩存在一定的对应关系,绩点个数相对较多,能较好地反映原始成绩,但“点-点”型绩点表示法只是在一定的范围内合理、有效,如不同的老师授课或不同的课程绩点之间则没有可比性。“标准分”型绩点表示法可以在需要比较的范围内对每名学生的名次进行排序,其方法最为科学、公平、精确度高、可比性强,是目前国内高校采用的绩点设定形式中最值得提倡的一种。

(三)课程权重系数影响平均学分绩点

学生的平均学分绩点要求大于某一数值,才能获得学士学位,但很多学校在计算平均学分绩点时未考虑课程权重系数的影响,也就是说,没有对基础课、专业课、文化素质课的难易程度加以区分。笔者认为,适当地考虑课程权重系数,有利于避免学生拈轻怕重、投机取巧,更有利于学生扎实地掌握专业课为将来就业打下良好的基础。

(四)对重修、重考成绩制定一个最高分数界限

目前,很多高校无止境的重修、重考,不仅浪费教学资源,而且也不利于保证教学质量[4]。试想,我们对重修、重考的成绩规定一个最高分数85分,那学生必然都愿意在正考中取得高分,而不是抱着侥幸的心理等待一次又一次的考试,这既能保证学习质量,又能体现教育的公平性。

三、小结

本文主要针对比较典型的教学管理规定进行比较并择优。根据各大高校自身的特点,逐步改良以实现基本统一的学分制教学管理规定,从而使跨校选课、校际交流可行化以及国内人才质量易评化,这将是一个值得深入研究的课题。

[1]陈欣,苏婕,蔡媛媛.浅谈完全学分制的优缺点[J].职教探索,2010(10).

[2]罗秋兰,陈有禄.学分制下学分绩点度量模型研究[J].数据统计与管理,2004(24).

[3]包凤达.完善学分制管理中学分绩点的计算方法[J].中国教育导刊,2005(18).

[4]粟宁,侯宏皎.学分制条件下的高校考务管理系统分析与设计[J].河南科技学院学报,2010(6).

G643

A

1673-1999(2012)08-0178-02

王玥霁(1976-),女,硕士,重庆理工大学(重庆400054)应用技术学院讲师;刘成龙,黄伟九,重庆理工大学材料科学与工程学院教师。

2012-02-13

重庆市教委高等教育教学改革研究项目(102201,Yjg110310);重庆理工大学高等教育研究项目(2010024)。