社会工作介入殡葬服务的角色定位与路径选择

崔 炜 李倩倩

(1.民政部社会福利中心,北京100053; 2.北京师范大学管理学院,北京100875)

一、社会工作理论视野下的殡葬服务

(一)社会工作的含义及理论基础

现代意义的社会工作起源于19世纪末至20世纪初的西方社会,是长期以来对人的尊重和发展而采取的助人实践经验积累的产物。社会工作指的是在一定的社会福利制度框架下,以利他主义为指导,根据专业价值观念,运用科学的知识和专业方法,由受过社会工作专业训练的人帮助有困难的人或群体走出困境的职业性的活动。社会工作的理论基础主要包括心理分析理论、社会系统理论和沟通理论。

1.心理分析学理论

心理分析学理论创始人弗洛伊德认为人格或者人的精神主要分成三个基本部分,即本我、自我和超我,不良行为的产生源于各种本能集合而成的“本我、自我和超我”之间关系的失衡,本我受到过度压抑或者自我、超我发育不全,因此社会工作者的任务就是对服务对象的扭曲人格进行纠正和治疗,帮助他们恢复本我、自我和超我之间的平衡,并用心理分析方法的基本理论来提供心理援助和服务。

2.社会系统理论

根据社会系统的理论,任何一种组织本身即为一个社会系统,而这社会系统之中又包含许多的小社会系统。任何社会系统都具备四项基本功能:适应(adaptation)、达成目标(goal-attainment)、模式维持(pattern maintenance or latency)、整合(integration)。社会工作者的任务就是要帮助每个个体适应社会系统的发展变化,维持社会系统的可持续发展,整合各方面资源,促进社会系统和个体的优化完善。

3.沟通理论

沟通理论认为,从某种意义上讲,所有的行为都是沟通,沟通是人类互动中的信息部分。通过沟通,人与人之间可以相互影响,要使沟通有效,达到交流的目的,基于沟通理论,社会工作者要能体贴沟通对象的痛苦与需要,在交流中分享其感情,可以设身处地为他们着想,在沟通的过程中要把握声调温和、内容简明、词句清楚、易于接受,通过沟通和帮助,使沟通对象恢复正常生活。

(二)社会工作介入殡葬服务的积极意义

殡葬服务是指人们为处理死者遗体、悼念死者及抚慰丧亲者所提供的各种社会服务的总称。殡葬服务社会工作是指殡葬服务社会工作人员运用社会工作专业方法、配合殡葬服务提供主体提供殡葬综合性服务的工作、解决丧亲者及其家属因失去亲人而引起的各种有关社会、经济、家庭、职业、心理等问题、提高殡葬服务质量的一项工作。

1.社会工作介入殡葬服务有助于丧亲家属情绪的抚平

社会工作介入殡葬服务是一种服务理念的创新。现代社会里,殡葬服务的范畴不仅仅局限于为逝者更衣、化妆、火化,还要投入更多精力关心丧亲者及其家属在精神方面的需求,向逝者家属及社会的其他公众提供服务咨询、临终关怀、丧事指导。社会工作者从丧亲者及其家属的利益、思维及要求出发,强调人的价值、人的尊严和人格的完整,体现人性化服务,使丧亲者家属在悲伤中能够感受社会的温暖,尽快抚平心灵创伤,能够正常生活和工作。

2.社会工作介入殡葬服务有助于社会福利水平的提高

社会工作的本质是助人自助,它有着专业的价值、理念和方法,社会工作的目标是扶助社会弱势群体,促进社会和谐,追求社会公平与正义,在社会工作发展较为成熟的西方社会和我国的港台地区,社会工作者从业的机构具有公益属性,其他非营利服务机构担当社工的角色,都是公益性的非营利组织。通过对丧亲者、殡葬服务工作人员等群体的积极干预和介入,使该群体感受社会温暖,尽快恢复生活工作常态,提高幸福指数,促进社会福利水平的提高。

3.社会工作介入殡葬服务有助于殡葬职工压力的缓解

殡葬服务职工长期在悲伤压抑的工作环境中工作,工作内容单调烦闷,容易产生各种心理问题,社会工作介入可以有效缓解这种心理压力,使他们摆脱心理阴影,而不至于影响正常的工作。社会工作的介入可以有效分担殡葬职工的工作压力,缓解殡葬职工的消极情绪,保持良好的工作状况,为丧亲者服务,提高殡葬服务水平。

二、社会工作视角下审视殡葬服务中存在的问题

(一)殡葬服务内容单一,难以满足群众需求

随着我国老龄化问题日趋严重,独生子女现象越来越普遍。一方面,在殡葬事件中,丧亲者及其家属的家庭力量越来越单薄,需要的社会服务越来越多。另一方面,现有的殡葬服务内容相较于殡葬服务需求显得单一,难以满足丧亲者及其家属的殡葬需求。殡葬工作的职责不应仅局限于为逝者更衣、化妆、火化,还要关心丧亲者及其家属的各方面需求,例如提供服务咨询、临终关怀、丧事指导等,这些工作需要社会工作者的介入。

(二)丧亲之痛缺乏抚慰,难以恢复正常生活

“丧亲之痛”是正常的心理和生理反映,有的丧亲者能够尽快从悲伤中解脱出来,进入正常的工作和生活中,但是部分丧亲者会因为过度悲伤引起复杂悲伤。所谓复杂悲伤是指丧亲者在丧亲后出现了延长的悲伤反应,据估计,15%的丧亲者会发生这种“病态悲伤”。当丧亲者出现“病态悲伤”时,很难靠自己的力量恢复,需要社会工作者的介入,运用专业技术为其提供心理辅导和援助,帮助他们恢复正常生活,提升其恢复正常生活能力。

(三)服务人员缺乏心理疏导,容易影响正常工作

殡葬服务人员由于其工作性质的特殊性需要,在提供殡葬服务的时候时刻接触逝者以及悲伤的丧亲者家属,长时间从事这一职业,情绪难免受到一些负面影响,会出现情绪急躁、易怒、抑郁等精神问题,进而影响正常的殡葬服务工作甚至影响其正常的生活。殡葬工作者需要社会工作介入进行心理疏导,培养良好的心理素质,减轻临终者痛苦垂丧的情绪的影响,才能更好地为丧亲者提供良好的殡葬服务。

(四)专业化社工非常稀缺,人才机制需要健全

目前,殡葬服务社会工作专业人员非常稀缺。造成这种现象的原因主要有三:一是受传统观念的影响,高学历、高素质的人才不愿担任社会工作者服务殡葬行业;二是殡葬社会工作教育相对滞后,人员缺乏对殡葬社会工作的认识,更缺少社工服务殡葬的知识和技能的培训渠道,相应的人才机制还未建立;三是殡葬服务机构的服务内容还较为单一,缺少相应开发社工服务的激励机制,制度层面的顶层设计和具体的措施安排还比较薄弱,对专业社工的培养任重道远。

三、社会工作介入殡葬服务的角色定位

在殡葬服务的社会工作中,社会工作者的角色定位主要是“关系协调者”、“危机干预者”、“心理援助者”和“社会志愿者”,解决社会工作服务对象面临的各种困难,运用专业的心理学方法为丧亲家属与殡葬服务提供者提供心理咨询与援助,陪伴他们度过特殊时期和心理难关。

(一)关系协调者

社会工作者最重要的职能就是协调丧亲家属与殡葬服务提供者的关系。社会工作介入殡葬服务体现以人为本的现代殡葬服务精神,这种协调者的角色体现在用专业的知识和科学的方法,通过提供各种辅导和服务,协助丧者家属与殡葬服务提供方进行有效沟通,促使殡葬服务更人性化地满足丧者家属的需求,从而有效地预防和解决服务纠纷,要求社会工作者了解丧亲家属的心理、家庭、社会环境等方面的问题,并运用专业方法解决丧亲家属心理上的困扰,有针对性地进行心理疏导和调适,帮助他们度过正常的悲哀反应过程,使他们能正视痛苦,表达对死者的哀思,找到新的生活目标,构建和谐的殡葬服务模式。

(二)危机干预者

悲伤是个体的情感与认知反应及变化的过程。从广义上看,悲伤辅导是指对因失去所依恋对象(人或物)而悲伤过度者提供心理辅导、协助他们在合理时间内重新开始正常生活的过程。部分丧亲者及其家属会因为过度悲伤而严重阻碍其正常生活,此时需要社会工作者以危机干预者的角色为其提供专业的悲伤辅导,帮助其度过心理难关。社会工作者在殡葬服务中要根据丧亲者的悲伤反应、考虑一些特别的因素、对家属的反应做出评估,判断是否需要危机干预并通过专业的辅导技巧,为丧亲悲伤过度者提供服务和辅导,最大限度地辅助丧亲者度过危机。

(三)心理援助者

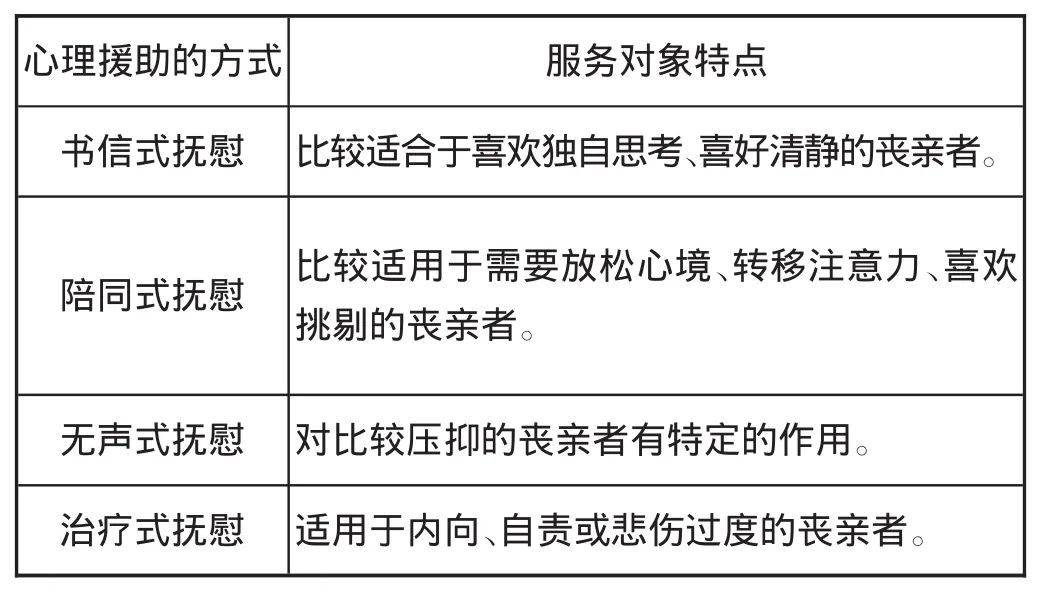

对出现病态悲伤的丧亲者和家属,社会工作者要运用专业方法帮助他们面对丧亲现实,让丧亲者的家属对丧亲者给予生活上的照顾和情感上的倾听,促进丧亲者主动表达出内心的难过和思念,协助丧亲者处理和调整与逝者的情感及关系,鼓励和协助丧亲者更好地恢复和他人的活动和联系,促使他们积极地回到现实生活中来并更好地适应未来的生活,实质上就是为不同情况的丧亲者提供不同方式的心理援助。(见下表1)

表1 心理援助的方式

(四)社会支援者

社会支援者角色是将被帮助的对象放在大的社会背景和整个生态环境背景下理解。社会工作者与多机构合作,形成社会帮扶的网络,调动、整合、运用社会资源。同时,也要组织群众力量开展社区工作、深入丧亲者及其家属的家庭进行探访等。例如,对于一些“因丧返贫”、“因丧致贫”的家庭,社会工作者可以积极争取相关政策和社会各界的支持,解决其在经济上的困难。

四、社会工作介入殡葬服务的路径探讨

社会工作专业方法主要有三种,即个案工作、团体工作、社区工作。社会工作介入殡葬服务主要通过三种专业方法进行介入。

(一)以“个案辅导”为路径,提供心理疏导和情感关怀

对于丧亲者及其家属而言,多重压力往往容易使其出现各种心理障碍和情绪困扰。个案辅导要求社会工作者为丧亲者及其家属提供支持,发挥协调者的角色,陪伴其完成丧事的处理、赔偿谈判等工作,并在丧礼结束后继续对丧属进行追踪服务,为丧亲者及其家属提供心理疏导和情绪支持,并给予全方位关怀。个案工作要注意两点,一是社会工作者需要通过心理辅导为其提供心理疏导和情绪支持,目的是帮助他们面对丧失亲人的现实,正确认识死亡是人生中的客观规律,尊重死亡是一个自然的过程,使其接受现状,建立相对良好的心理和情绪状态;二是社会工作者在提供心理辅导的基础上,还应协助团队其他成员(如殡葬服务提供者)给予丧亲者及其家属全方位的关怀,生活方面的照顾包括帮助丧亲者及其家属恢复健康的生活习惯、减轻丧亲对正常生活工作的影响,心灵方面的关怀包括心理辅导、心理援助等。

(二)以“小组工作”为路径,构建团队融合和互助体系

小组工作也称团体工作,是通过有目的小组经验,协助组员增进社会功能,以及更有效地处理个人、团体或社区问题。小组工作的目标是协助家属正确调适因亲人的去世而引发的各种情绪困扰,强化死亡的真实感,适度处理依附情结,使其在合理的时间内引发正常的悲伤,以尽早重新开始社会生活。社工可以在一定程度上集合各个遇难者主要家属,通过丧亲家属团体形式,相互提供支持和帮助,通过促进他们之间的沟通互动,建立相互之间的支持系统,使得家属之间在互相获得精神支持和鼓励之外,更重要的是彼此分析走出悲伤困境的经验,共同走过丧亲的痛苦阶段,完成后事处理等工作,从而以合适的方式走出悲痛,继续自己的生活、学习与工作。

(三)以“社区参与”为路径,整合社会资源和凝聚力量

社区工作也是社会工作的三大专业方法之一,不同之处在于其是以整个社区及其居民为服务对象、提供助人的、利他的服务方法。社区参与的根本目的就是为丧亲者及其家属创造一个有利的社区环境。一方面,整合社区资源。在殡葬服务中,社会工作者在与社区内的有关人士和机构建立专业关系的基础上,积极开发、利用、整合各种社区资源,包括物质资源、技术资源、人力资源、福利资源等,为丧亲家属提供一个和谐的社区环境,使他们获得更广泛的社会网络支持,减轻社会适应的压力。采取的手段可以是家庭访视等。另一方面,依托社区服务中心发挥服务作用。社区服务中心具有距离丧亲者及其家属的日常生活地点近的优势,照顾方便,费用低廉,具有很好的社会效益。

在发达国家和地区,基于社会工作的殡葬服务早已经走上了专业化、职业化和社会化道路,社会工作已经在社会生活领域获得了广泛的认可。而我国的专业社会工作尚处于起步阶段,介入殡葬服务领域更是任重道远,这就需要政府引导、社会参与、公民志愿相结合,就需要顶层制度设计和完善的保障措施相结合,需要国外的先进经验和我国的实际国情相结合,共同推进社会工作在殡葬服务行业发挥应有的作用。