高职院校教学管理人员胜任能力模型研究*

杨继龙

(广东理工职业学院 广东 广州 510091)

高职院校教学管理人员胜任能力模型研究*

杨继龙

(广东理工职业学院 广东 广州 510091)

科学、规范、高效的教学管理需要高素质的教学管理人员,因此,通过行为事件访谈、问卷调查、统计分析等方法构建高职院校教学管理人员胜任能力模型有着重要的现实意义。

高职院校;教学管理人员;胜任能力模型

教学管理是高校管理工作的核心,教学管理水平直接关系到学校教育教学水平和人才培养质量。高职院校教学管理人员作为教学管理工作的执行者,其素质高低在一定程度上关系到高职院校教育教学水平和人才培养质量。因此,建立高职院校教学管理人员胜任能力模型,为高职院校教学管理人员的招聘、选拔、培训和绩效考核提供理论依据和技术支撑,对于建设一支高水平、高素质、具有创新精神的教学管理队伍,进而促进高职院校教育教学水平和人才培养质量的提高具有重要的意义。

胜任能力与胜任能力模型

(一)胜任能力的概念

在教学管理实践中,我们常能观察到这样一种现象:在一个组织中,在相同的工作条件下,有的教学管理人员总是比其他教学管理人员表现得更为出色。他们能很快地适应新环境,更好地完成教学管理工作,对新的工作任务能给予积极的回应,工作业绩也更为出色。这样的教学管理人员更具有胜任所从事的教学管理工作的胜任能力。

在国外,关于胜任能力的研究起步较早,最早可以追溯到“管理科学之父”泰勒(Taylor)对“科学管理”的研究。泰勒认为,完全可以按照物理学原理对管理进行科学研究。他所进行的“时间—动作研究”就是对胜任能力进行的分析和探索。1973年,McClelland博士曾在 《美国心理学家》杂志发表一篇文章:《人才测量:从智商转向胜任能力》(Testing for Competency Rather Than Intelligence)。他在文章中指出,胜任能力是指能将某一工作(或组织、文化)中卓越成就者与表现平平者区分开来的个人的潜在特征,它可以是动机、特质,态度或价值观,认知或行为技能。由此可见,胜任能力有三个重要特征:(1)与员工所在工作岗位的要求紧密联系;(2)与员工的工作绩效有密切的关系;(3)运用胜任能力这一概念能将组织中的绩效优秀者与绩效一般者加以区分。

(二)胜任能力模型

胜任能力模型是指担任某一特定的职务所需要的胜任特征的总和。胜任能力模型包括胜任特征名称、胜任特征定义和行为指标等级三个要素。构建某一职位的胜任能力模型,对于担任该职位工作所应具备的胜任能力及其组合结构均有明确的说明,也能成为招聘、选拔、评价该职位工作人员的重要尺度和依据。

高职院校教学管理人员胜任能力模型的构建

高职院校教学管理人员胜任能力是指能够区分高职院校优秀与普通教学管理人员的个人潜在的、深层次的特征。它可以是动机、特质、态度或价值观、知识或科研能力等等。我院课题组运用行为事件访谈等技术方法构建了高职院校教学管理人员胜任能力模型构成要素,并据此设计了《高职院校教学管理人员胜任能力量表》,之后征集相关专家对量表的修改意见与改进建议,将修改的胜任能力量表在部分高职院校教学管理人员中进行试测,根据试测结果统计分析最终修正形成正式的《高职院校教学管理人员胜任能力量表》,建立了高职院校教学管理人员胜任能力模型。

(一)行为事件访谈法

构建胜任能力的常用方式是行为事件访谈法。该技术能够提供充足的预测管理或预测管理工作有效性的胜任能力来源。因此,构建高职院校教学管理人员胜任能力要素表需要深入了解高职院校教学管理人员的职责和绩效,通过关键事件访谈搜集教学管理人员工作行为和能力的要求,确定工作所需要的技能和行为。接下来归纳总结其他内容,抽取高职院校教学管理人员胜任能力要素,以使搜集的胜任能力能够区分胜任教学管理工作的人员和不胜任教学管理工作的人员。为此,课题组选择了2所国家级示范性高职院校及2所普通高职院校的10名教学管理人员进行结构化访谈。访谈结束后立即对访谈结果进行深入分析,并请有心理学、管理学知识背景的人员对访谈结果进行编码研究,根据编码结果设计《高职院校教学管理人员胜任能力要素表》(以下简称《要素表》)。《要素表》由专业知识与技能维度、组织管理能力维度、职业发展能力维度、社会交际能力维度、动机与成就导向维度、个性心理特征维度等6个维度构成,每个维度下有若干个测量指标。然后,课题组按照“知识”、“能力”、“动机、价值观、个性”分为三层,借鉴美国学者R·博亚特兹提出的“素质洋葱模型”的原理,建立了“高职院校教学管理人员胜任能力模型”(如图1所示)。最后,向有关心理学专家、管理学专家和高级人力资源管理师征求意见。根据征求的意见,对《要素表》作进一步修改,以便在更大的范围搜集样本数据。

图1 高职院校教学管理人员胜任能力模型图

(二)胜任能力认同度检验

为了进一步验证高职院校教学管理人员胜任能力构成要素,课题组将《高职院校教学管理人员胜任能力量表》设计成调查问卷,让高职院校教学管理人员根据其实践经验和体会,对所提炼的胜任能力要素进行认同度选择。问卷调查的对象为珠三角地区高职院校的教学管理人员。其中,国家级示范性高职院校的教学管理人员10人,普通高职院校的教学管理人员30人。回收问卷38份,有效问卷35份。本研究采用5级李克特量表(Likert scale)评分。每个指标要素满分5分,如果均分在3.5分以上,则说明调查对象对构成要素的认同度较高。高职院校教学管理人员胜任能力模型由6个维度、24项胜任能力要素构成(见图1)。调查结果运用SPSS17.0进行分析处理。在24项胜任能力要素中,得分均值都大于3.5,这充分说明被调查对象对测评要素有较高的认同度。

(三)胜任能力问卷调查及统计分析

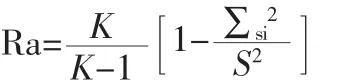

首先,课题组采用Cronbach的a系数对《高职院校教学管理人员胜任能力量表》进行信度检验,此系数是目前使用最广泛的的信度指标,能准确地反映出测量项目的一致性程度和内部结构的良好性。其运算公式如下:

通常认为,Cronbach的a系数大于0.7为佳。通过统计分析可知,“专业知识与技能”构面的Alpha值为0.872,“组织管理能力”构面的Al2pha值为0.920,“职业发展能力”构面的Alpha值为0.856,“社会交际能力”构面的Alpha值为0.817,“动机与成就导向”构面的Alpha值为0.859,“个性心理特征”构面的Alpha值为0.891。可以看出,各分构面的a系数都大于0.7,因此,此量表具有良好的信度。

其次,进行探索性因子分析。根据分析结果(见表1)进行KMO和Bartlett球形检验可以看出,检验结果KMO抽样适当参数0.831>0.5,数据适合做探索性因子分析。对24个因素进行探索性因子分析,从因子分析的结果得到6个公因子,其累积贡献率为80.190%,与胜任能力要素认同度的检验结果相一致。

表1 KMO和Bartlett球形检验表

再次,进行显著性检验。根据对胜任能力的界定,高职院校高绩效教学管理人员与低绩效教学管理人员存在显著差异的胜任力项目构成高职院校教学管理人员胜任能力模型。因此,对高职院校高绩效教学管理人员与低绩效教学管理人员的胜任能力项目进行威尔克逊秩和检验 (Wilcoxon Rank Sum W Test)。根据检验结果,发现这些被调查的高职院校教学管理人员中,高绩效者与低绩效者在被调查的全部24个胜任能力项目上都存在显著差异(P<0.01)。同时,结合检验结果对比发现,在以上24个胜任力项目上,高绩效者的均值均大于低绩效者的均值。由此可见,高职院校高绩效教学管理人员与低绩效教学管理人员的胜任能力存在显著差异,这进一步证明了前面所设计的胜任能力模型是有效的。

结语

高职院校教学管理人员胜任能力模型由6个维度下的24项胜任特征要素构成。通过这一模型,可以很好地区分高职院校教学管理人员高绩效者与低绩效者,为我们科学地甄选、培训、考核高职院校教学管理人员提供科学依据,也可为我们进一步加强教学管理队伍建设奠定基础。

[1]吴能全,许峰.胜任能力模型设计与应用[M].广州:广东经济出版社,2006.

[2]王健,井西学,等.高校教师胜任力模型研究及其应用[J].管理观察,2008,(12).

[3]郑学宝,孙健敏.县级党政领导正职胜任力模型研究[J].中州学刊,2006,(1).

[4]Mansfield R S.Building Competency Models:Approaches forHR Professionals[J].Human ResourceManagement,1996,(35).

G717

A

1672-5727(2012)01-0068-02

广东理工职业学院2010年度科研课题《高职院校教学管理人员胜任能力模型研究》(课题编号:1003)

杨继龙(1979—),湖北公安人,广东理工职业学院助理研究员,研究方向为高等职业教育。

(本栏责任编辑:杨在良)