塔河4区油藏分析技术研究与应用

吕心瑞,胡向阳,张 慧,王 英,刘建伟

(1.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油冀东油田分公司陆上作业区)

塔河4区油藏分析技术研究与应用

吕心瑞1,胡向阳1,张 慧1,王 英1,刘建伟2

(1.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油冀东油田分公司陆上作业区)

根据塔河4区钻井、岩心、地震、测井和生产动态等资料,建立了溶洞型、裂缝型以及裂缝-孔洞型储集体的判别标准。并在此基础上,开展了储集体识别与描述、三维地质建模、油藏数值模拟等多学科油藏分析技术研究,研究结果表明,多学科油藏分析技术有利于揭示缝洞型碳酸盐岩油藏的严重非均质性,可精确表征剩余油的分布位置。

塔河4区;缝洞型油藏;油藏分析技术;储集体识别;地质建模

塔河4区位于塔里木盆地北部边缘,构造位于沙雅隆起中段南翼的阿克库勒凸起之上,是典型的缝洞型碳酸盐岩油藏,其基质基本不具有储渗能力,不同尺度的溶蚀孔洞、大型溶洞及溶蚀裂缝为主要的储集空间,同时裂缝也是流体的主要流动通道[1-2]。为正确识别和描述缝洞储集体特征及发育规律,建立了精确刻画此类油藏非均质性及空间展布规律的三维地质模型,并以此为基础进行油藏数值模拟,研究剩余油的分布情况。在这方面,国内众多学者做了大量工作,且取得了一定的研究成果[3-9]。但在研究过程中,发现单独依靠某一学科或某项技术难以取得好的效果[10-11],因此,将多学科油藏分析技术应用到缝洞型碳酸盐岩油藏的开发过程中具有重要意义。

1 缝洞储集体识别与描述

据塔河4区岩心样品分析,岩心孔隙度平均为0.96%,其中,小于1%的样品占71.5%,只有1%的样品基质渗透率大于1×10-3μm2,基质压汞饱和度中值半径均小于0.05μm,由此得知:奥陶系基质物性差,对储渗贡献很小,只能作为封堵体起到分隔和阻挡各类储集体的作用。该区油藏的储集空间类型主要为溶洞型、裂缝型及裂缝-孔洞型三大类[12]。因此,需综合利用该区钻井、岩心、地震、测井和生产动态等多学科信息,建立识别不同尺度缝洞储集体的判别标准。

1.1 溶洞型储集体

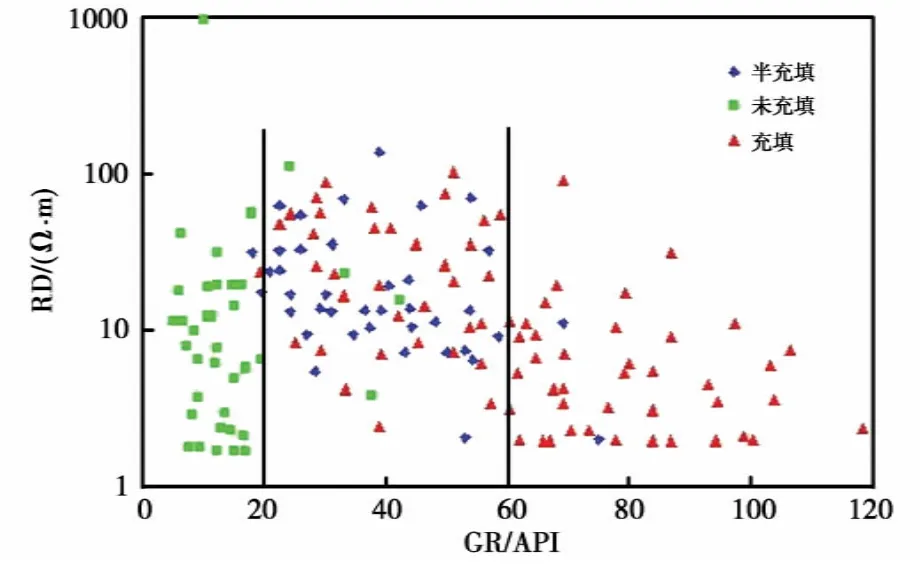

溶洞型储集体主要以大型溶洞和溶蚀孔洞为主,是该区重要的储集空间类型,其储集性能取决于溶洞的规模,油井初期产量较高,产量稳定程度因溶洞规模不同而不同,地震剖面上显示串珠状反射特征,S48、T401等井均有此类现象[12]。综合分析多学科资料,将该区75口单井溶洞型储集体进一步划分为未充填型溶洞、部分充填型溶洞和充填型溶洞三种类型[6],其中,未填充溶洞在钻井过程中,存在钻时突然加快,钻速明显提高,钻井液漏失严重甚至出现井涌、井喷等问题,自然伽马小于20 API,成像测井整段明显有深色图像。部分充填溶洞在钻井过程中存在轻微漏失,钻时大于5 min/m,存在较明显扩径,自然伽马为20~60 API,成像测井洞内有明显淡色基岩图像。全充填溶洞无放空漏失,钻时大于5 min/m,取心可见充填物,并有轻微扩径,自然伽马大于60 API,成像测井显示洞内全深色或部分深色图像。不同类型溶洞的GR与RD交绘图如图1所示。

1.2 裂缝型储集体

裂缝型储集体是由不同级别裂缝相互连通形成的封闭系统,同时发育较少的溶蚀孔洞,裂缝是主要的渗流通道,储集能力相对有限,取决于自身规模及连通程度,如T402井即属此类,该类储层在钻井过程中无放空漏失,钻时大于10 min/m,岩心可见小尺度裂缝及少量溶蚀孔洞,基本不扩径;测井显示裂缝比较发育,自然伽马小于15 API,双侧向电阻率在100~1 000Ω·m,有明显“双轨”现象,成像测井有明显条带深色图像,地震剖面呈现杂乱弱反射,此类型油井采油指数较小,但稳产时间较长。

图1 不同类型溶洞GR与RD交绘图

1.3 裂缝-孔洞型储集体

裂缝-孔洞型储集体由裂缝网络与多个溶蚀孔洞及中小型溶洞沟通组合而成,也是该区重要的储集类型,裂缝、孔洞均对储集性有一定的贡献。该类储层在钻井过程中无放空漏失,钻时小于10 min/m,岩心可见小尺度裂缝和溶蚀孔洞,基本不扩径,自然伽马小于15 API,双侧向电阻率在20~200Ω·m,成像测井有明显的条带深色图像,地震剖面显示杂乱弱反射;此类型油井高产稳产,地层能量充足。

2 三维地质模型建立

地质模型是数值模拟和编制开发方案的基础,在储集体识别与描述的基础上,综合运用地震、测井、地质及统计学等相关理论,整合地震、钻井、油藏工程、试采、生产动态等多尺度数据,建立了塔河4区三维地质模型,主要包括构造模型、储集体模型和属性参数模型。

2.1 构造建模

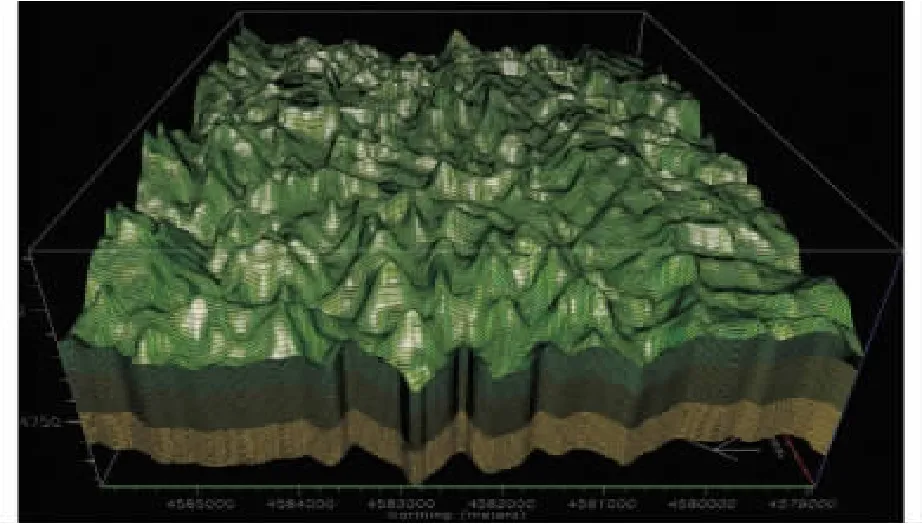

以中下奥陶统T47解释层面作为模型顶面,根据纵向上岩溶发育程度的差异,将奥陶系细分为N个岩溶带,以潜流溶蚀带的底面作为第N带的底面,建立了该区构造模型,在此基础上,通过层面和断层的控制,根据塔河4区井网的分布,充分考虑缝洞储集体非均质性,在尽量节省计算机资源,并能保证建模精度的前提下,设计了合适的模型网格,其横向上网格尺寸的大小为60 m,纵向上网格尺寸的大小为25 m,模型网格数为150×141×30,总网格数为634 500个,构造模型及网格划分情况如图2所示。

2.2 储集体建模

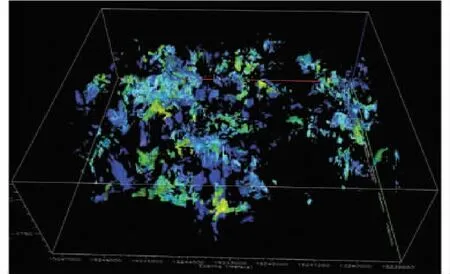

塔河4区储集体几何形态多样,大小悬殊且呈离散状态分布。储集体建模的目的就是精确表征缝洞储集体在空间上的展布特征。采用文献[4]提出的建模方法,根据缝洞型碳酸盐岩油藏的特征,层系上遵循“岩溶相控”和储集体“多类型”建模原则,对不同类型的储集空间,分别采用不同的方法建模。采用定性建模与随机建模相结合的方法,并用定性信息对随机建模进行约束,尽量降低模型的不确定性,最终,在建立储集体识别模式、井间储集体分布、平面储集体分布研究的基础上,建立了缝洞储集体的三维地质模型(图3)。

图2 塔河4区构造模型及网格划分

图3 塔河4区溶洞型储集体模型

2.3 属性参数模型

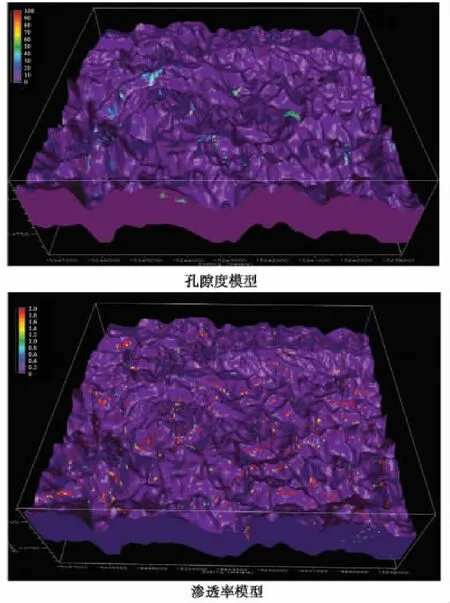

以常规测井解释孔隙度为基础,结合生产动态资料对无测井曲线的未填充溶洞和部分填充溶洞进行了赋值,得到了塔河4区所有井点的孔隙度值;依据试井解释结果,得到单井渗透率数据;采用文献[12]的饱和度计算方法,确定裂缝含油饱和度和基岩含油饱和度。依照三维网格分别进行采样,得到沿井轨迹的离散化孔隙度、渗透率和饱和度数据,采用序贯高斯模拟算法,建立了储集体属性参数模型(图4)。

3 油藏数值模拟

将三维地质模型网格粗化,X、Y方向网格大小均为120 m,Z方向上网格大小不变,孔隙度、饱和度及水平渗透率均采用算术平均的方法进行粗化,纵向渗透率采用几何平均的方法进行粗化,然后进行数值模拟计算。

图4 塔河4区属性参数模型

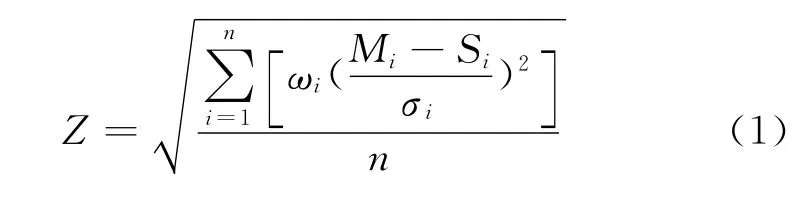

以压力拟合情况为例,建立式(1)式的目标函数,针对每口井和油藏的每个参数自动求取该函数值,以评价每次模拟过程中的拟合情况,然后将每口井及每个参数的目标函数值累加,最后根据累加值的大小判定总体历史拟合情况,进而在合理范围内调参,使拟合符合率达到最高。另外根据拟合结果,结合产液量、注入量及压力等对三维地质模型进行修正。

其中,n——有效时间步,d;ωi——第i个时间步的权重系数,%;Mi——实测压力值,MPa;Si——模拟压力值,MPa;σi——第i次的观测误差,MPa。

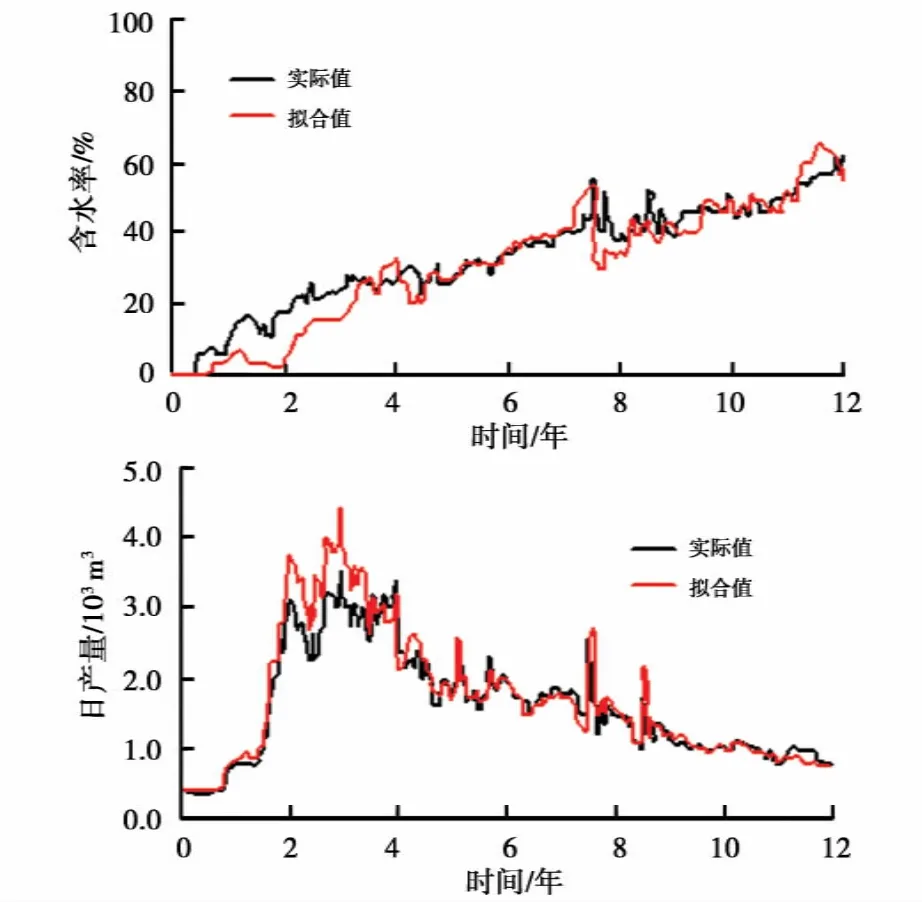

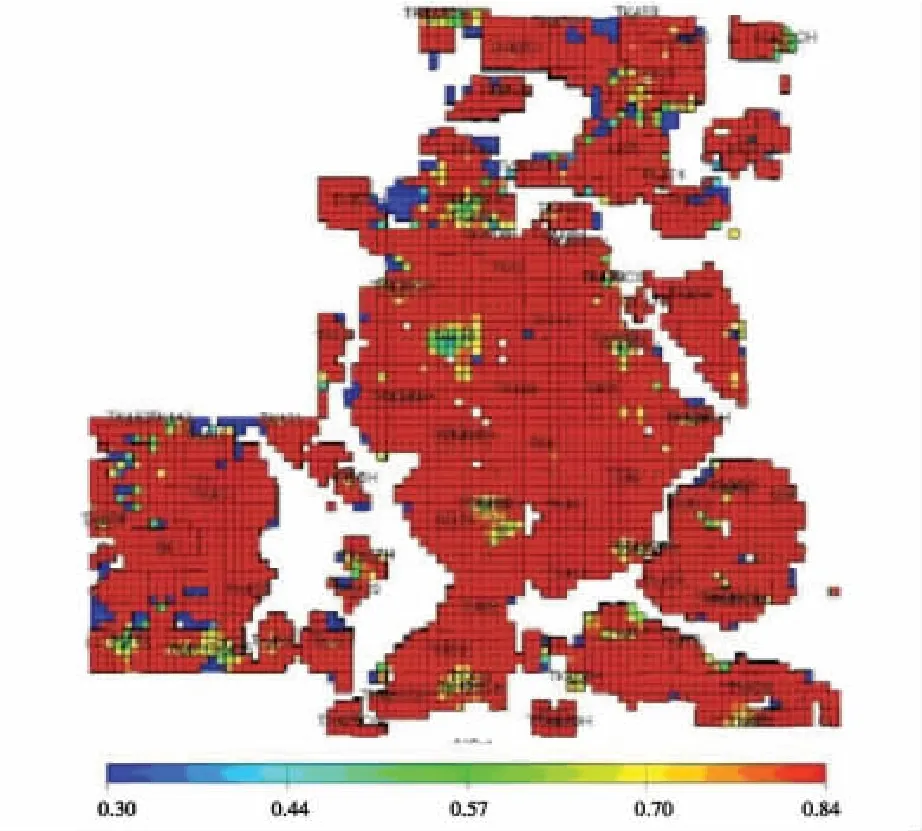

利用该方法对产油量、压力和含水率等主要参数进行历史拟合(图5),该区含水率和产油量的模拟值与实际值符合较好。通过数值模拟预测,塔河4区剩余油饱和度分布如图6所示,该预测结果与地质认识相符,特别是剩余油分布与大型溶洞位置较为相符,证明该区剩余油主要类型仍为洞顶油,同时,依据开发方案调整后的效果情况,对多学科油藏分析过程中的技术体系进行了评价和完善。

图5 塔河4区生产历史拟合情况

图6 塔河4区剩余油饱和度分布

4 结论与认识

(1)利用多学科信息资料开展油藏分析研究,可对各学科信息数据进行协同表征、互相验证,深化对油藏的认识,但在研究过程中也面临着数据多样化,成果难以融合等问题。

(2)根据塔河4区钻井、岩心、地震、测井和生产动态等多学科资料,建立了溶洞型、裂缝型以及裂缝-孔洞型储集体的判别标准,并在此基础上,建立了塔河4区三维地质模型,同时通过数值模拟计算,对剩余储量分布及剩余油饱和度分布进行预测。

[1] 张希明,杨坚,杨秋来,等.塔河缝洞型碳酸盐岩油藏描述及储量评估技术[J].石油学报,2004,25(1):13-18.

[2] 陈志海,戴勇,郎兆新.缝洞型碳酸盐岩油藏储渗模式及其开采特征[J].石油勘探与开发,2005,32(3):101-105.

[3] 伍家和,李宗宇.缝洞型碳酸盐岩油藏溶洞描述技术研究[J].石油地质与工程,2010,24(4):34-39.

[4] 杨辉廷,江同文,颜其彬,等.缝洞型碳酸盐岩储层三维地质建模方法初探[J].大庆石油地质与开发,2004,23(4):11-16.

[5] 张淑品,陈福利,金勇.塔河油田奥陶系缝洞型碳酸盐岩储集层三维地质建模[J].石油勘探与开发,2007,34(2):175-180.

[6] 赵敏,康志宏,刘洁.缝洞型碳酸盐岩储集层建模与应用[J].新疆石油地质,2008,29(3):318-320.

[7] 康志江.缝洞型碳酸盐岩油藏数值模拟新方法[J].大庆石油地质与开发,2010,29(1):29-31.

[8] 荣元帅,刘学利,杨敏.塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏多井缝洞单元注水开发方式[J].石油与天然气地质,2010,31(1):28-32.

[9] 陈青,易小燕,闫长辉,等.缝洞型碳酸盐岩油藏水驱曲线特征——以塔河油田奥陶系油藏为例[J].石油与天然气地质,2010,31(1):33-37.

[10] 赵国忠,李洁,尹芝林,等.大庆长垣多学科集成化油藏研究技术与应用[J].大庆石油地质与开发,2009,28(5):91-98.

[11] S.Campobasso,A.Gavana,G.Bellentani,et al.Multidisciplinary workflow for oil fields reservoir studies-case history:Meleiha field in western desert,Egypt[C].SPE94066,2005,SPE Europec/EAGE annual conference held in Madrid,Spain.

[12] 杨彦军.碳酸盐岩缝洞油藏储层、流体识别及评价技术研究-以塔河油田4、6区奥陶系为例[D].成都理工大学,2007.

TE319

A

1673-8217(2012)03-0060-03

2011-10-12;改回日期:2012-02-11

吕心瑞,工程师,硕士,1983年生,2010年毕业于中国石油大学(华东)油气田开发工程专业,主要从事油气田开发相关工作。

国家科技重大专项“碳酸盐岩油田开发关键技术”(2011ZX05014)。

刘洪树