Peter Zumthor的建筑作品解读

陈星星 (华侨大学建筑学院,福建 厦门 361100;长江大学城市建设学院,湖北 荆州 434023)

谭建华 (福建卓知项目投资顾问有限公司,福建 厦门 361100)

Peter Zumthor的建筑作品解读

陈星星 (华侨大学建筑学院,福建 厦门 361100;长江大学城市建设学院,湖北 荆州 434023)

谭建华 (福建卓知项目投资顾问有限公司,福建 厦门 361100)

以Peter Zumthor的出生、教育经历及设计作品为背景资料,从建成作品材料工艺和特质上解读和分析,在创作心境上与中国山水画中的用笔、用墨、气韵来进行类比解读,最后总结出建筑设计的本质:内涵的呈现与氛围的营造。

Zumthor;建筑设计;作品;解读

Peter Zumthor生于1943年4月26日,瑞士巴塞尔人,1963年进入巴塞尔艺术与工艺学校学习设计并在苏黎世联邦高等工业大学(ETH)获得学位,此后到美国纽约的普瑞特学院学习工业设计和室内设计。Zumthor一生受SibylMoholy-Nagy(发展了包豪斯预科教育并把包豪斯带到美国的László Moholy-Nagy的夫人)的影响很大,因为当时Zumthor并不喜欢自己的专业,是SibylMoholy-Nagy使他产生了改变。1967年Zumthor回到瑞士,在Graubunden州担任纪念建筑保护部门的建筑师,主要从事历史村庄的调查记录和建筑分析以及建造规划顾问的工作。12年的这项工作让他对乡土建筑有非常深刻的理解,从这些老建筑中学到很多关于气候、材料、选址等因素对建筑的影响。1979年Zumthor定居Haldenstein并成立自己的工作室一直至今。

Zumthor是一位“隐士”。他大部分的工作生活是在瑞士山村,也很少与媒体、网络接触。他从不声张自己的理论,他的《Thinking Architecture》和《Atmospheres》2本专辑都由演讲稿集结而成。下面,笔者以Peter Zumthor的出生、教育经历及设计作品为背景资料,与中国山水画中的用笔、用墨、气韵进行类比,解读了其建筑设计内涵。

1 作品解读——挖潜传统工艺和材料特质

主要材料归纳为土、石材、玻璃、木材,这是全世界建筑师所常用的必备材料。这些材料和传统工艺非常规组合又形成了一种新的表现形式,这种魅力正是一种基于地域和传统深思熟虑的结晶,具有首创性,无法复制。正如Zumthor所说:“当我开始创作的时候,我对于建筑的第一个念头就是和材料一同产生。我相信,建筑就是因材料而生的。建筑不是在纸上,也不是关于形式,而是关于空间和材料[1]”。

1.1材料选择上:扎根传统,折射时代精神

1)夯土墙 Bruder Klaus Chapel建造模型如图1所示。Bruder Klaus Chapel设计中,外墙使用“rammed concrete”(冲压混凝土)。这是当地一种由泥土沙石和白水泥混合而成的材料。当地人每天一次浇筑混凝土50cm,筑24层花费1年时间,才最终完成12m高的冲压混凝土外墙。这种外墙显现出一层层不平的肌理,使建筑具有强烈的外墙质感。内墙也运用了当地的传统火烧工艺。墙壁和树木里的水份在火烧之后蒸发,内部的松木模板随之脱落并留下特有的垂直线条。火烧过程将内壁熏黑将建筑内部变为黑色的空间,光通过玻璃管穿过墙壁射入内部,像星星一样闪耀,同时在闪耀墙壁上也留有松木的味道。

2)玻璃幕墙 Bregens美术馆模型与外观照片如图2所示,Kunsthaus Bregens外表被磨砂玻璃覆盖,上下用钢片夹住有一定的倾斜角度,形成空腔组成一个呼吸的幕墙系统。玻璃外墙不仅有保温降热的功能,而且半透明的玻璃将光线导入室内,使自然光成为非常重要的光源。美术馆展览空间的混凝土外墙与楼板不相接,在断开处铺设玻璃天花板,室内导入的自然光线随着时间和天气的变化也时刻发生着变化。

图1 Bruder Klaus Chapel建造模型

图2 Bregens美术馆模型与外观照片

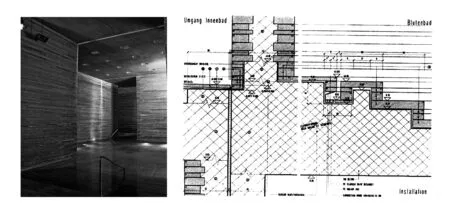

3)石头墙 瑞士瓦尔斯温泉浴场(见图3)的建构追求一种恒久、一种能跨越历史的性质。片麻岩在厚度上有3种类型,叠加起来,加上灰浆部分,组成一个15cm的基本模数。而石板的宽度和长度不等,靠工匠现场组合。它们等于是一道石材模板,垒起来后,空心部分浇筑混凝土。所以,石板即不是覆层,也不是常态意义的结构。而是覆层和结构的混合体。其中,做防水尤其复杂,有水池的楼板,防水等,有11道工序。石材预先砌筑起来,中空部分设置了预应力钢筋,然后一起浇筑,增加了覆层和混凝土表面之间的咬合。从断面上来看,这种墙体也是分段浇筑:先浇筑下面5砖高的墙,处理好防水层,然后在接着浇筑。这种做法如今命名为“沃尔斯复合墙体”构造,石材表面参差不齐。

图3 瓦尔斯温泉浴场室内与剖面关系

4)木头墙 St.Benedict木瓦由于不同的光照就呈现出不同的颜色。向阳面的木瓦呈红棕色,被暴晒的部分成了黑色,而背面因为水分散发则呈灰色。整个教堂的色调随着时间气候的变化而变化这些木瓦用火烤干,每一片倾斜成一定的角度摆放并可以单独更换。鱼鳞状的木瓦如同皮肤一样保护着教堂不受雨雪天气的侵害,让人感觉亲切而又温暖(见图4)。

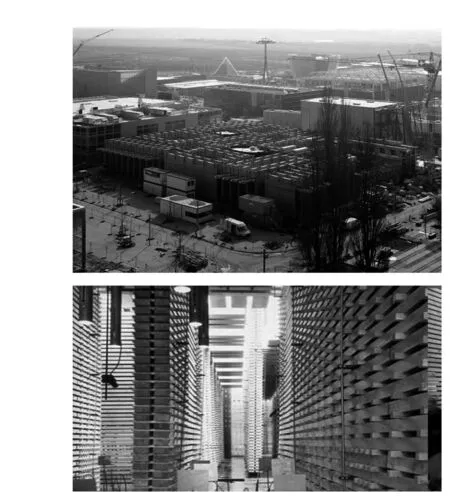

在汉诺威世博会瑞士馆中用整齐的木头方子当成了展览馆的墙体、屋面、展品、装置、概念(见图5)。卒姆托把散发着阿尔卑斯山上松香木气的方子转化为多重身份的物品。自然物、自然的局部、半成品、界面,甚至是一次事件,在汉诺威他们都实现了从森林到房屋的每一个环节,从育林、伐木、到烘干、晾晒直到木工制作,再到变成木梁、木柱,最后到阿尔卑斯山经历风雨侵蚀,逐渐老去、腐朽化泥。林、方、梁、屑他们体现了自然世界的生命周期。在世博期间是风干期,世博会后这些木头回到属于他们自己的世界,变成瑞士人的房子和桥梁。

图4 St.Benedict 教堂外观与木瓦构造做法

1.2意境表达上:简练直白,注重身体体验

图5 汉诺威世博会瑞士馆模型与外观照片

Zumthor的建筑是浑然一体的,却又处处绽放着细节的光辉。对于材质,Zumthor很有权威:“我们必须不断问自己,在特定的建筑环境中使用特定材料的意义是什么,一个好的回答可以为材料的使用和其内在的感性品质注入新的光亮。”

1)“会有余香、余温的土木墙” Bruder Klaus Chapel中的夯土墙与松木的味道; St.Benedict 教堂的木瓦让人感觉可以近距离触摸墙壁的温暖,鱼鳞状如同皮肤一样保护着雨雪天气的教堂;汉诺威世博会瑞士馆整齐的木头方子,诠释了自然与生命的全过程。

2)“会呼吸的石头与水” 在瓦尔斯温泉浴场,片麻岩转化成为一种古老的原初的地下石矿意像。经历了若干年的技术试验,卒姆托把含着云母的片麻岩变成了能够回音、可以温暖人体、又能体抗严寒、能够跟屋顶一起呼吸、跟水池一起沉降的有生命的物质[2]。

3)“会发光的玻璃幕墙” Kunsthaus Bregens博物馆矗立在Constance湖边,覆盖着半透明的磨砂玻璃。整个建筑在湖水的雾霭和周遭的光线中折射着天空的变化,散发出柔和的光影,在不同角度、不同天气和不同时间呈现出不同的景象。

2 创作解读——与山水画创作的类比

“当我在做一个设计的时候我让我自己被我记忆中的能与我探索的建筑相联系的图像(Image)和心境(Mode)所指引,大多数浮上脑海的图像来自主体体验,当我设计的时候努力去找出这些图像的意义,然后去创造更有价值的视觉形式和氛围。”这样的出发点与中国山水画创作有着莫名的相似,即用手的运动来创造千变万化的奇妙图景,强调心灵的关照在画中的意义。而他的建筑用普通的材料和独特的工艺去寻找心灵的印记,诠释自己对建筑的理解和思考,如对石头房子质感的刻画与溪山行旅图解读,单从构图方面说,应属于平易之境,但它却产生了非凡的力量。究其原因一是造型的峻巍,质感刻画,其次是笔墨的酣畅厚重,意境深远悠长。

2.1表现技巧上

中国画用笔、墨、纸、水恰如其分地模拟出所画山石、土地的质感,表现出画和建筑的“势”,用简练的笔法表现永恒的道理。山水画中皴实际上是纹理,一笔笔画也是画,笔的走向也要顺着物体的面而去,重视笔法和线条超出了对形态和形式的追求,而这种线条和笔法的审美必须从山体、岩石、土坡的“生命性”、“势”的要求。画山和画人在这里一致了,因为他们都是有机的生命体[3]。Zumthor的建筑也是用土、石材、木头、钢、玻璃在刻画建筑的生命,让建筑与人产生互动和情感交流,建筑不仅仅是实体也是情感的载体和寄托。

2.2创作心境上

在放松的状态下把触觉和视觉联系在一起,触觉本来是靠手的触感才能感受,画家却能总结一种点、线、面的质感,让人眼睛“看”到触摸的感受。人类的触、嗅、视、听、味等感官信息,一般运用艺术的类比或者通感法则进行模拟和沟通,是可以在艺术中可以转化的。在画中眼睛看到的山,同时也是感受到物体表面的质感。中国画更多依赖抽象的线条和墨点给你触觉、视觉等等通感和联想[3]。在瓦尔斯温泉SPA可以看作是卒姆托《思考建筑》的一次实战演练,其目的是让建筑成为感官感受的窗口,让皮肤长满眼睛。他利用石头、铬、黄铜、皮革天鹅绒等等不同的材质来增强前来淋浴的人们在其中的感受,他希望人们去触摸、嗅闻、品尝和体悟,他精心挑选和设计温泉环境,为一次淋浴而欣喜,得到感悟,这是无法言传的东西,每一个身临其境的人都只能为自己保存着,而无法用言辞转达给别人。

3 结 语

正如普利策克奖的九人评委所说 “他的建筑需要反思它自身固有的任务和可能性,建筑不是那些不属于它本质的东西的载体和符号。在一个追崇非本质的社会,建筑可以形成一种抵抗,对抗无谓的形式和意义,以自己的语言发声。我相信建筑的语言不是关于某一种风格的问题,每一个建筑都是为特殊地点的特殊用处以及特殊的社会所建,我的建筑努力去回答从这些简单的事实中显露出来的问题,尽可能地精确和批判。”看到Zumthor的建筑,几乎是诸多中国当下建筑的一个对立面或是极致状态的建筑物。它既表达了设计美学,又使用了现代的技术、地方的匠人和地方的材料,追求的是具体的场所特质。而我们的建筑:过多的是商品建造,遇到复杂基地,商品建筑的解决方式就是改造自己适应基地,多数的时候,商品要求业主改造基地去适应商品,而不是源自基地的建筑。我们的设计氛围、设计心境都处在一个浮躁的境地,没有更多时间去推敲建筑及其周围的信息,同时对待建筑的态度没有用心去体验和感受它建成后给城市和生活其中的感受。

[1]刘东洋.卒姆托与片麻岩:一栋建筑引发的“物质性”思考[J].新建筑,2010(1):12-18.

[2]张军英,关力.形式·空间·材料的统一——彼得·卒姆托温泉改造[J].世界建筑,2005(10):102-105.

[3]甄巍.西洋油画与中国山水画[M].上海:学林出版社,2009:76-78.

[编辑] 洪云飞

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.04.048

TU241

A

1673-1409(2012)04-N136-04

2012-02-15

陈星星(1982-),男,2005年大学毕业,讲师,硕士生,现主要从事公共建筑设计方面的研究工作。