水阻促成鞭状打腿

文|缴桂跃

正如其他水生哺乳动物,如海豚、海豹,及鱼类等动物一样,鞭状打腿是人类自身生理结构与水的阻力相互作用产生的自然结果。

在浩如烟海的游泳文献中,不乏用鞭状来形容泳姿的。但鞭子的特点是有收有送,由近及远,直至鞭长莫及。依此特点来衡量四种泳姿中的踢腿动作,严格讲,也只有蛙泳腿是与其相吻合的;而其他三种泳姿的踢腿,双脚基本是上下踢打,与髋部的距离是不变的,这显然不在鞭状打腿的范畴之内。对其他三种泳姿的打腿,更确切的地讲,应该叫“海豚式打腿”,或叫“鱼的摆尾”;而鞭状打腿是蛙泳腿独自享有的冠名权,只不过张冠李戴了。不妨看看对鞭状打腿(Whip-kick)的定义:

The name given to the breaststroke leg action. The hips are held in a high position while the feet move in a circular motion to full extension,accelerating throughout. The heels are placed close to the seat.

运动员常听教练讲,踢水时要以大腿带动小腿、小腿带动足踝,呈鞭状打腿。那么,这个鞭状打腿是有意比划出来的,还是自然形成的?人体是否可以简化成鞭子来进行打水过程呢?

在陆地上甩动鞭子时,鞭杆的振动会产生波,波的传播基本没有遇到任何阻力。而在水里的踢腿则属于生物体的链式反应,并伴有水的巨大阻力。前者对震源无任何影响,“啪”的一声就结束了;而后者会把力量从水里又返还给人体。可见,一个是单程,一个则是双向。

所谓生物力的链式反应(Biomechanical Chain Reaction),是指骨骼肌依次或同时收缩形成的一种力量传递。以鸡脖子为例,每一节颈椎之间都有数条骨骼肌相连,每一条的收缩都是一个力源。但只有上百条骨骼肌同时伸缩,才有可能完成如啄米等简单的动作。

鱼类也一样,在游动中都是大的脊椎带动小的脊椎,尽管大的运动幅度较小,但传到小的时,动作幅度就被放大了,前后遵循动量守恒:Mv = mV。同样,人在完成踢腿这一简单动作时,大脑会调动上百条骨骼肌参与,并会遇到正、反关节的影响,所以,远比一条没有生命的鞭子要复杂。

鞭状打腿是生物体与流体的相互作用,在阐述鞭状打腿的成因时,就不得不考虑到水的阻力作用。我们知道,水的密度是空气的八百多倍,任何动作所遇到的阻力都与它运动速度的平方成正比(见Amar公式:F = dV2)。踢球或踢水都是大腿带动小腿、小腿带动足踝,之所以踢水时腿部呈现鞭状,不是有意而为,而是水的阻力迫使足踝用力,必然使之滞后于大腿的摆动而形成的鞭状。当然,踝关节要有160度以上的伸展度,而水阻仅是外因。

可见,鞭状打腿说的是形状、造型,而不是实质或成因。我们不能将一种形状称为技术或理论。如果将鞭状打腿称其为“鞭状技术”,甚至用“振动和波”的物理模型来解释复杂的生物力学及流体力学问题,就过于简单了。

既然鞭状腿的成因来自于水的阻力,那么,鞭状腿的训练也就不应该脱离水的环境了。

前面说过,鞭子的力量是单向传递的,不会对甩动鞭子的人有任何反馈;但踢腿则不然,踢水的同时,水对人体有阻力,它推进人体前进。可见,这是一种双向的生物链式传动,也叫做作用力与反作用力。训练中如果有人不会鞭状打腿,那么带上脚蹼,很快就有了感觉。这是因为脚蹼增加了打水的面积,进而增大了反作用力,使鞭状打腿动作很容易地突显出来。

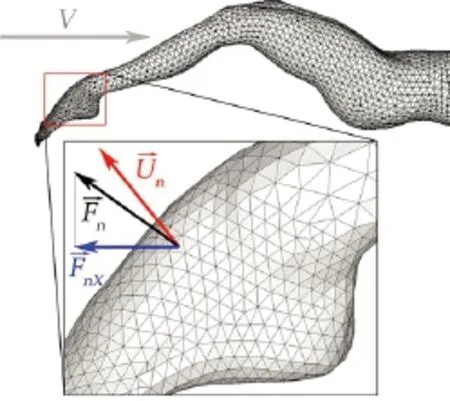

图1

图2

图3

再比如,水面与水下打腿有所不同,水面打腿有可能踢破水,丧失水阻,加之要抬高下肢,所以出现了下打为主的打腿。但在水下不存在破水的问题,前踢后摆始终伴随着水的阻力,所以人会很容易产生鱼尾那样鞭水的感觉。最典型的属水下海豚踢(Dolphin Kick)和立式踢腿(Vertical Kick),它们既能检验踢腿的效率,也可以规范鞭状打腿的动作。举个例子,一般人头部占体重的15%,体重140斤的人,若立式打腿时头能出水,则说明双腿有21斤的推进力。如果摆幅过大,推进力就会减少,人体就会下沉,因此,人会迅速反方向摆腿,由此限定了打腿的幅度,使其在有效的范围内摆动。鞭状打腿的效率取决于两个至关重要的因素:一个是在游进方向上的分力,一个是运动的速度。也就是说,足踝的各个部分(见各三角形单元)是否有更多的游进方向的分力Fnx(如图1所示符号,带向量),及该三角形更大的运动速度Un(如图1所示符号,带向量)。只有较大的双脚面积,才能有较大的推进力;也只有较大的伸展度,才能获得较大的推进方向的分力,及较长的、与水相互作用的时间。

游泳这项运动,前面要追求一个“粘”字,后面要力求一个“弹”字。也就是说,划水时,手与水的作用周期要尽量延长,“粘”不住水就没有推进力。但踢腿的周期则较短,且有幅度的限制,过大的踢腿幅度不但没有推进力,还会带来附加阻力。所以双腿过硬或过软都不适合游泳,需要有“弹”性。

任何东西都是长度越短,律动频率越高。比如打六次腿时,基本是大腿锁住,只有小腿在摆动;但打两次腿时,发力上延到了髋部,大腿带动小腿摆动。一旦上延到胸部发力,腰就开始带着髋等部位摆动了,这时就达到了人的整体律动频率:54~57周/分钟(约1次/秒),这就是海豚踢或蝶泳腿的频率,即约每秒两次踢腿。整体律动时如此,但局部律动时,比如自游泳腿时的锁髋或锁膝,它的频率就提高了,这与手指滑动琴弦发出不同频率的声音是一个道理。

一般来讲,整体律动频率(54~57周/分钟)也就是划水的频率。划水是有一个过程的,如图2所示。当左右手交替划水时,手掌上的压力记录是缓慢增加的;若将左右手的压力重叠起来,基本是一个连续的推进过程,这也是各种泳姿所追求的效果。

但是打腿则不然。首先,打腿频率永远大于或等于划水频率,相当于一种“脉动”。其次,划水方向基本平行于游进的方向,且越长越好;但打腿的方向基本垂直于游进方向,所以越短越妙。可见,二者既有量的差别,也有质的不同,不可混为一谈。

由上述分析可见,类似鞭状打腿那样的划水,在四种泳姿中是不可能存在的。但手臂并不是没有鞭状动作, 比如仰泳推水结束前的下压水,连同小菲(图3)练习的“甩泳”,手臂依然可以叫“鞭打”(Whiplash);但若因此称其为鞭状划水,则有悖于划水的本意。

正如其他水生哺乳动物,如海豚、海豹,及鱼类等动物一样,鞭状打腿是人类自身生理结构与水的阻力相互作用产生的自然结果。海豚不需要陆上模仿鞭状打腿即可在海里游进,人类也应该在游泳中去学会游泳;因为,只有人体对水压力的感觉,才是形成正确肌肉记忆的依据,进而定型人类的泳姿。

可见,鞭状打腿说的是形状、造型,而不是实质或成因。我们不能将一种形状称为技术或理论。如果将鞭状打腿称其为“鞭状技术”,甚至用“振动和波”的物理模型来解释复杂的生物力学及流体力学问题,就过于简单了。