均等指数和两极化指数建立与比较

王 力

(1.东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连116025;2.安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233041)

均等指数和两极化指数建立与比较

王 力1,2

(1.东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连116025;2.安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233041)

在基尼系数衡量收入差距存在一定缺陷和我国收入两极化概念不清楚的情况下,本文重点对基尼系数与两极分化的涵义进行了剖析,指出了两个概念的本质与它们之间的联系、区别。对以后的收入差距测量有一定的指导意义。基尼系数反映了所有个体偏离总体的程度,两极化指数反映二大组之间差异情况。在前人测量收入差距方法基础上构造两极分化指数I。结合中国和部分其它国家的数据,测量了三个指数并进行了比较分析,结果表明:三个指数高度相关,在一般情况下均等指数、基尼系数和两极分化指数都能大致反映收入差距情况。对组间、组内差距处理方法不同是基尼系数(均等指数)与两极分化指数最根本的区别。构造的两极分化指数具有直观、易于理解、意义明确、计算简单等诸多优点。因此在测量收入差距时,倡导优先使用均等指数。在测量只有二等分组构成总体的收入差距时,优先选择两极分化指数。实际研究中,可以根据研究的问题,合理地选择基尼系数,均等指数,两极分化指数从事相关研究。

收入差距;收入两极化;均等指数;两极化指数I

目前中国的收入差距很大,全社会都在关注中国的收入改革,中国的收入差距到底有多大成为中国经济学家研究的重点问题之一,由于收入差距测量复杂,运算过程相对麻烦,又没有统一的计算方法,因此计算结果不同,有的学者不会计算基尼系数,对收入两极分化理解不深刻,盲目引用国外数据或者其它学者数据,主观评价我国收入情况,引起很大的负面影响。在我国深化收入改革之际,真正了解我中国居民收入差距有着十分重要意义,本文在梳理前人收入差距测量相关基础知识上,对收入差距与收入两极化进行仔细分析,希望给大家清楚的收入差距与两极分析的概念与科学测量方法,同时帮助有关学者澄清收入差距与收入两极分化之间的联系与区别。

1 收入差距与两极化度量综述

目前把度量收入分配的方法归纳起来主要分为两类:一是以洛仑兹曲线为基础的度量方法,例如基尼系数和Arkinson不平等指数等。对于该法的具体计算,学者大多运用基尼系数法或其它改进方法度量收入差距。如李军

等[1],罗楚亮[2],王祖祥[3],程永宏[4],陈昌兵[5]等构造不同方法计算基尼系数。目前国际上对基尼系数的计算不唯一,随着计算机与统计学理论的发展将有更好的基尼系数计算方法。二是以等分法为基础的度量方法,如阿鲁瓦利亚指数、库兹涅茨指数和泰尔熵指数等。该方法只能得到收入分配极端时的基尼系数值,对非极端分配的差距不容易精确度量,基尼系数的评判标准简单,所以大多数学者使用基尼系数来评判收入差距情况。可是学者对基尼系数的批评也一直不断。不少学者认为基尼系数具有计算繁杂、不直观、不精确、不容易理解、不确定性和不可比性缺点。我国对于收入分配两极化的研究比较少,许多学者对收入差距与收入两极化的概念不清楚,普遍认为基尼系数越大,则越来越接近两极化,当基尼系数达到0.5时,便发生了收入二极分化,其实收入两极分化与收入差距很大是不同的概念,它们之间有联系也有区别,洪兴建和李金昌[6],罗楚亮[7]比较清楚地说明了收入差距与收入两极化之间的关系。这对我国收入分配两极分化进一步研究有着很重要的参考价值。

考虑到基尼系数衡量收入差距存在诸多缺陷与收入两极化概念不清楚的情况下,本文在李军和张丹萍[1]构造的均等指数基础上,建立一个特别的指数I,来度量收入差距与两极分化的情况。文章分为4部分,第2部分是理论介绍与构建,第3部分是运用均等指数、基尼系数、两极化指数对中国城镇民居收入,农村居民收入,不同国家的收入进行测量与比较,第4部分是结论。

2 均等指数介绍与收入两极化指数I的构建

本文构建的I指数是基于等分法的基本思想,首先对等分法进行简单的介绍。等分法的基本作法是:通过统计调查方式,将一定社会中的一定数量的居民(或家庭)按收入水平由低到高排序,把这些居民依次划分为人数相同的五组,计算出每组的平均收入水平,这个平均收入水平即代表该组的收入水平;通过比较各收入组的平均收入水平,从而可以得到总体居民收入分配直观上的度量。第一组为最低的五分之一,第二组为第二个五分之一,依次类推。如果收入平等地分配给所有居民,每组的居民都应该得到五分之一的收入。这是收入绝对均等的情况。如果所有收入集中到最高收入组的居民中,收入最高的第五组居民应该得到100%的收入,而其他四组居民收入为零。这是收入绝对不均等的情况。现实经济中的实际情况应是介于这两种极端情况之间。

2.1 均等指数

以下探讨n个居民(或家庭)的收入分配度量问题,不直接讨论收入阶层(或收入组)的收入分配度量问题。如果需要对收入阶层(或收入组)的收入分配进行度量,只需把n个居民(或家庭)理解为n个收入组(或收入阶层)即可。以下的讨论中不再区分居民或是家庭,而简称为居民。

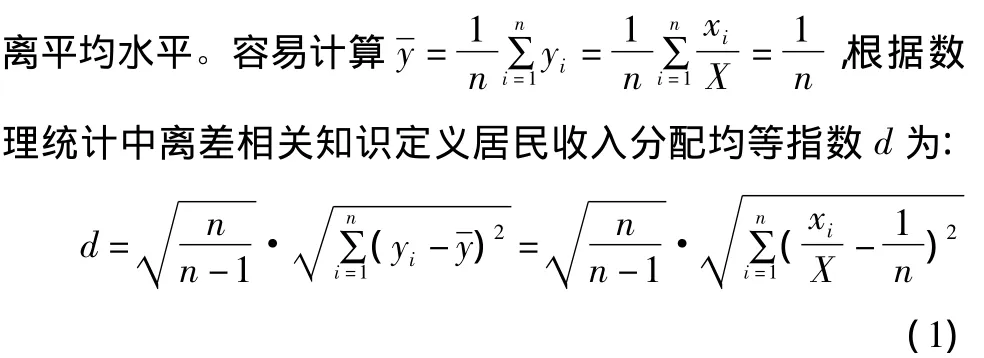

假设取得一定社会中n个居民的相关资料。将他们按收入水平由低到高进行排列,并设xi为第i居民的收入水平,则{xi}(i=1,2,..,n)为非负单调递增序列,且 xi(i=1,2..,n)不全为零。令 X= 为收入总和,x=X/n为平均收入,令yi=xi/X为第i居民在总收入中的收入比=1重,则 ,通过yi的数值情况来反映总收入分配的均等性情况。如果收入分配越均等,则每个居民收入份额yi彼此之间的差距就越小,这种份额差距的总和也越小;如果收入分配越不均等,则每个居民收入份额yi彼此之间的差距就越大,这种份额差距的总和也越大。现将所有收入份额的均值记为y,即y=这时,y就是度量收入分配是否平等的标准值。要看一个居民的收入地位,就可以看该居民的收入份额与y的差距。如果差距越小,则该居民收入越接近平均水平。如果差距越大,则该居民收入越远

由公式(1)看出,均等指数d度量了各收入份额偏离平均水平偏差总和的大小,其实质度量的是每个个体收入与平均收入之间距离的总和。如此构建的均等指数d具有良好的统计特性。如果d值越接近于零,表明各收入比例离平均水平的距离越近,分配越平等;如果越接近1,则表明收入差距越来越大,可见d与基尼系数的数值含义也是相同的。但均等指数d值的计算已大为简化,且具有明确的度量意义。

2.2 两极化指数的构建

目前,中国学者都认为两极分化就是收入不平等的一种表现形式。但对收入两极分化内涵的理解存在差异。差异分为三种。第一种是卢嘉瑞[8]认为两极分化是对贫富两极而言的,是贫富悬殊发展的结果。是指少数高收入阶层占有绝大比重的财富,而低收入阶层占有很少的财富,社会中形成了两极分化中的“两极”。第二种观点认为两极分化是严重的收入不平等。譬如陈宗胜[9]认为设定一定的标准界限值来断定是否发生两极分化。第三种主张认为两极分化就是穷者愈穷、富者愈富的贫富分化过程。李实[10]认为,两极分化的绝对标准是指最高收入组的绝对(实际)收入提高的同时,最低收入组的绝对(实际)收入下降;相对标准是指最高收入组的收入与中值收入之比上升的同时,最低收入组的收入与中值收入之比下降。这显然不同于第二种主张。陈宗胜和周云波[11]认为第三种主张对两极认识相对更加全面。

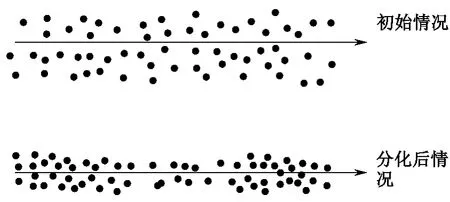

图1 两极化示意图Fig.1 Polarization diagram

两极分化的原本涵义可以理解为:原来性质相同的事物分别向两个极端或对立面转变。也就是一个原本相对统一的社会渐渐地向高低两个阶层聚集,中间阶层人数越来越少,这是两极分化形成的一个标志,如图1所示。从收入分配的类型看,高收入阶层和低收入阶层人数众多,中等收入阶层人数相对少。就收入分配而言,完全的两极分化描述的是这样一种现象:中间阶层完全消失,一半人拥有全部的收入且他们的收入相等,而另外一半人的收入均为零。如果用一定比例高低收入阶层的收入比值(或差值)分析两极分化是不科学的,没有领会两极分化的内涵,充其量描述的是贫富差距。准确地讲,收入不平等与两极分化是两个不同的概念。收入不平等指数本质上测度的是一群人收入分布的离散程度,它强调的是所有个体与总体均值的偏离程度,因此,两极分化较严重时,反映收入不平等程度的指数可能并不大;而不平等指数较大,其对应的两极分化可能并不严重。就完全两极分化来看,此时的基尼系数也可以接近0.5。如此看来,根据基尼系数是否大于0.5或某个特定数值来判断两极分化发生与否是不成立的。洪兴建和李金昌[6],罗楚亮[7]等比较清楚地分析收入差距与收入两极化之间的联系。

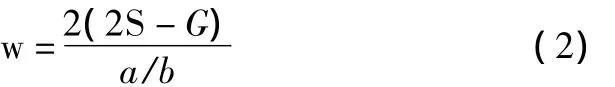

Wolfson[12]提出一种度量收入两极化方法,Wang和Tusi[13],Majumde[14],Rodriguez 和 Salas[15],Foster 和Wolfson[16]等进行了拓展,我们将这一类型的测度指数统称为W指数。该类指数是以中位数为界限将所有成员分为高收入和低收入两组,分别测算两组中各成员的收入对中位数收入的偏差,最后将所有偏差加总。Wolfson[12]给出了一个两极分化的W指数公式

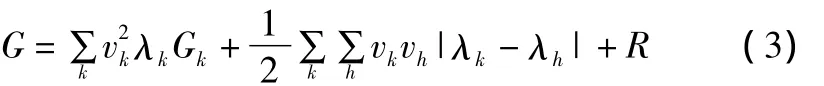

a、b分别为中位数和算术平均数,G为基尼系数,S表示50%低收入成员的人口份额与其收入份额的差,即S=0.5-L(0.5),L(0.5)表示收入最低的50%的人口的收入份额。当然,式(2)还可以进一步化简。Shorrocks[17]给出的基尼系数分解公式为

vk表示第k组的人口份额,λk表示第k组平均收入与总平均收入之比,Gk为第k组的基尼系数。该式右边的第一项为组内基尼系数加权平均,反映组内不平等对总不平等的贡献,记为Gw;第二项是以组平均收入计算的基尼系数,反映组间不平等对总不平等的贡献,记为GB;第三项R反映了不同组之间的重叠造成的交互影响。如果以中位数为分界点分成两组,则 R=0,v1=v2=0.5,则 λ1=L(0.5)/0.5,λ2=[1 - L(0.5)]/0.5,这样 GB=0.5 - L(0.5),GW=G -[0.5-L(0.5)],代入式(2)有

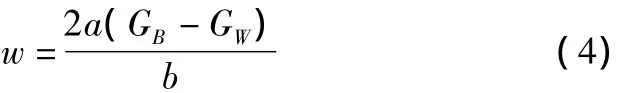

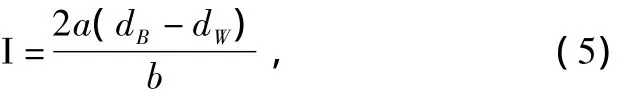

式(4)看出,两极分化测度与收入不平等测度对组内不平等的处理不一样,两极分化测度为组间不平等减去组内不平等,收入不平等为组间不平等加上组内不平等。假设两组组间不平等保持不变,组内不平等降低,则两组内部成员更加聚合,两极分化也因而增大,但这时对应的总体收入不平等是下降的,实际中GB>GW。这样不平等测度G两极分化测度W主要由GB大小决定。我把公式(1),(4)公式与W指数两极分化指数公式构造新的两极化指数I

其中a、b分别为中位数和算术平均数,dB表示二组间不平等指数,dW表示分二组内不平等指数,实际上用dW=∑kv2λd来计算,I指数从构造方面来说还属于W型的。但kkk比以前计算W相对容易多了。

3 对中国居民收入差距与两极化情况的实证分析

3.1 数据来源

测度收入差距最好的方法是进行详细调查收入情况,得到洛仑兹曲线概率函数,最后精确计算出基尼系数。可是收入调查统计是一个相当费时,费力的工作,现实中只能由国家统计局领导下的各级统计机构协力合作完成收入调查,统计局发布了农村收入分5等份,城市7个层次的居民收入情况。本文便是利用中经网统计数据库与国际统计年鉴2010的各国居民五等分收入情况与基尼系数情况来计算的均等指数、两极化的度量和基尼系数。

3.2 中国城镇居民收入均等指数,两极分化指数,基尼系数的计算

根据1989-2009年中国城镇居民分组收入数据整理并计算而得到的中国城镇居民家庭收入分布的数据。可以知道1989年低收入户(收入最低20%)的收入比重为12.29%,随后一直下降到2009年的7.29%,总共下降5个百分点,而1989年高收入户(收入最高20%)的收入比重为30.6%,后来增加到2009年40.89%,一共增加了10.29个百分点。1989年高收入组的收入比重是低收入户的2.48倍,到2009年为5.6倍。1989年中下收入户(第二个20%)的收入比重为从1989年的15.99%降到2009年的12.22%,下降了3.77个百分点,1989年中等收入户(第三个20%)的收入比重为从1989年的18.87%降到2009年的16.74%,下降了2.12个百分点可见,而中上收入比例基本没有变化。从数据的直接分析上表明中国城镇居民收入的差距明显扩大。同时我们发现在中下收入,中等收入,中上收入组三个收入比例之和从1989年的57.11%下降到2009年的51.81%,下降了9.3%,这说明我国的“中产阶级”占有的收入比例总体在下降,而高收入户的收入比例在加大,低收入户的收入比例在减少,没有出现巴西等拉丁美洲国家的收入分配中从“∩”型到“M”或者哑铃型转变现象。而我国的城镇居民收入是从“∩”型到“T”转变,即低收入者,中等收入者的收入比例减小,而高收入者收入比例大幅增加。这种分配形状“T”实际上比“M”型分配情况更加糟糕,不过可以看到从2006年以后,城镇居民收入分配有点改善,但总体上还是一直向“T”转变。与郑荣琦、李炯的收入分配“一极分化论”相符合。

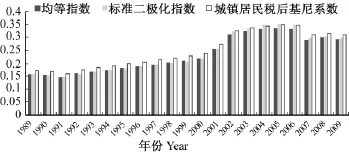

利用1989-2009年中国城镇居民分组收入数据,并按公式(1)计算出中国城镇居民收入分配的均等指数值,按公式(1),(5)计算出两极化指数。若将一个总体人为分成高低两个部分,Davies和 Shorrocks[18]认为理想的分组界限为变量的算术平均数,本文测度两极分化的两分组将遵循这种方法。由于中国城镇居民大多数年份人均可支配收入的都位于第四组与第五组之间,为简洁起见,本文将收入较低的三组与收入较高的二组分别归并成两大组(这样的划分与以平均收入为界限的划分比较接近)。对于组间、组内的收入差距情况用均等指数d来衡量。对于基尼系数用传统的切条法进行计算,三个指数计算结果如图2所示。

图2 均等指数,两极化指数,基尼系数变化情况Fig.2 The changes of equal index,Bi-polarizationindex,Gini coefficient

图2 中三个指数都可以反映收入分配情况,可以看出收入差距总体上是越来越大了,2006年以后,收入分配稍有点改善,2007年以后收入差距基本稳定,政府还要加强对城镇居民收入的调控,否则收入分配差距可能再次加大,总体看,从1989年到2009年期间,收入分配是恶化了。基尼系数与均等指数的变化方向基本一致,说明用均等指数d度量收入分配变化是可行的,基本上可以代替收入基尼系数。而用均等指数构建的两极分化指数I变化趋势也和收入差距变化一致,说明目前我国城镇居民收入差距变大的过程也是一个收入逐渐两极化加剧过程,低收入组内,高收入组内收入差距在缩小。

3.3 农村居民收入分配均等指数、两极分化指数、基尼系数的测算

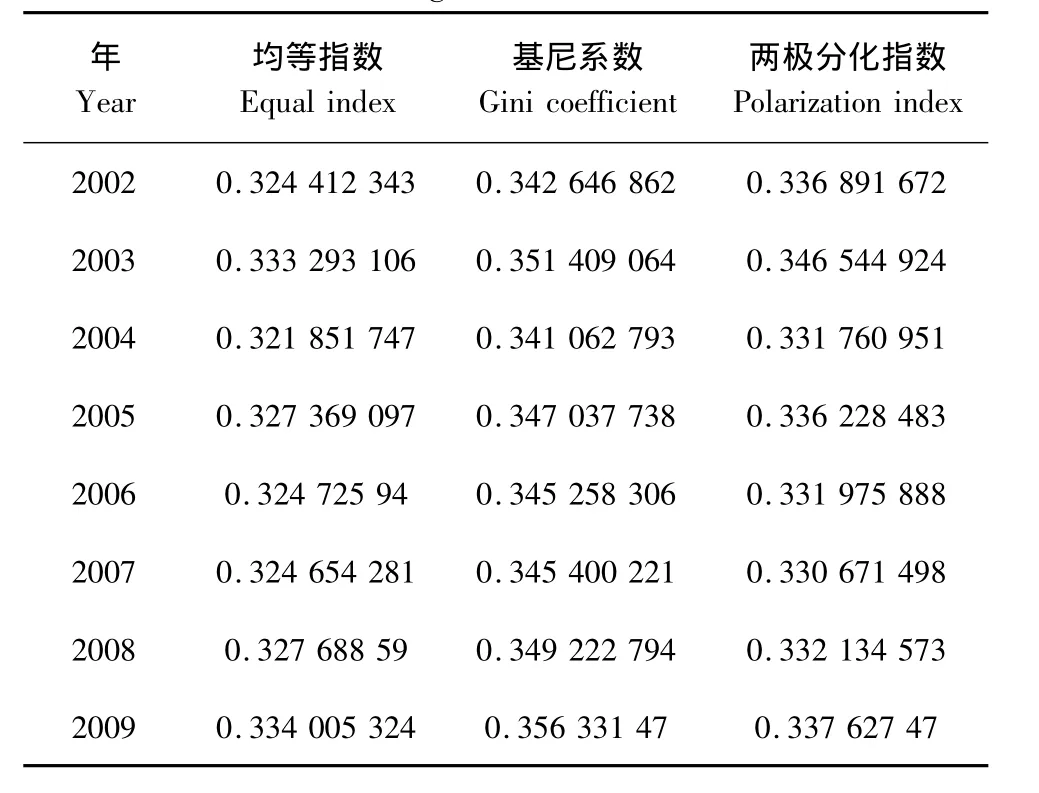

中国经济统计网只发布了2002年以后的数据。2000年以后,中国城镇,农村的收入差距进一步加大,因此研究农村2000年以前的数据没有什么重要意义,所以本文中只研究2002以后的农村居民收入情况。

从表1中看出,我国农村居民的收入差距变大了,基尼系数与均等指数走势一样,再次肯定用均等指数衡量收入差距的准确性,可是收入两极化指数缓慢减小,是因为低收入组与高收入组之间的收入差距变大了,导致dB变大,在低收入组内,高收入组内部收入差距dw变得更加大,这样导致两极分化指数I小幅变小,这一事例说明了收入分配差距不断变大,收入两极分化可能偏小,该具体事例可以看出均等指数,两极化指数的区别与联系,可以改变一部分学者认为“中国收入差距越来越大,必然会引起二极分化”的观点。

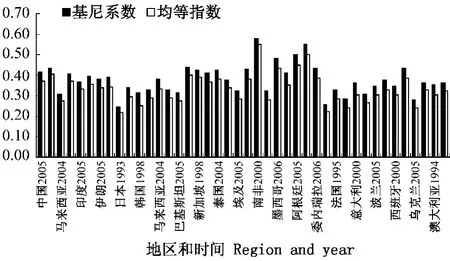

3.4 部分国家的收入均等指数的测算

用均等指数是否可以度量国外的收入差距情况呢?本文按均等指数方法计算了若干国家不同时期的收入分配的均等指数,因为无连续数据,所以无法计算两极分化指数。

表1 三个指数变化情况Tab.1 Changes of the three indexes

图3 一些国家的基尼系数与均等指数Fig.3 Some countries Gini coefficients and equal indexes

图3列出计算的收入均等指数与已有的收入基尼系数的具体图示。均等指数与基尼系数均等指数基本相吻合,它们之间的变化趋势是一样的,这再次说明用均等指数完全可以代替基尼系数进行相关分析。从计算的均等指数中可以看出中国的均等指数是比较高的,但它远小于南非,墨西哥,委内瑞拉,巴西等国家,日本,德国,捷克等的均等指数最低,中国居民收入分配不平等性程度位于国际上的中等略偏上的水平上。这应该引起我国政府的注意,防止收入差距进一步加大。

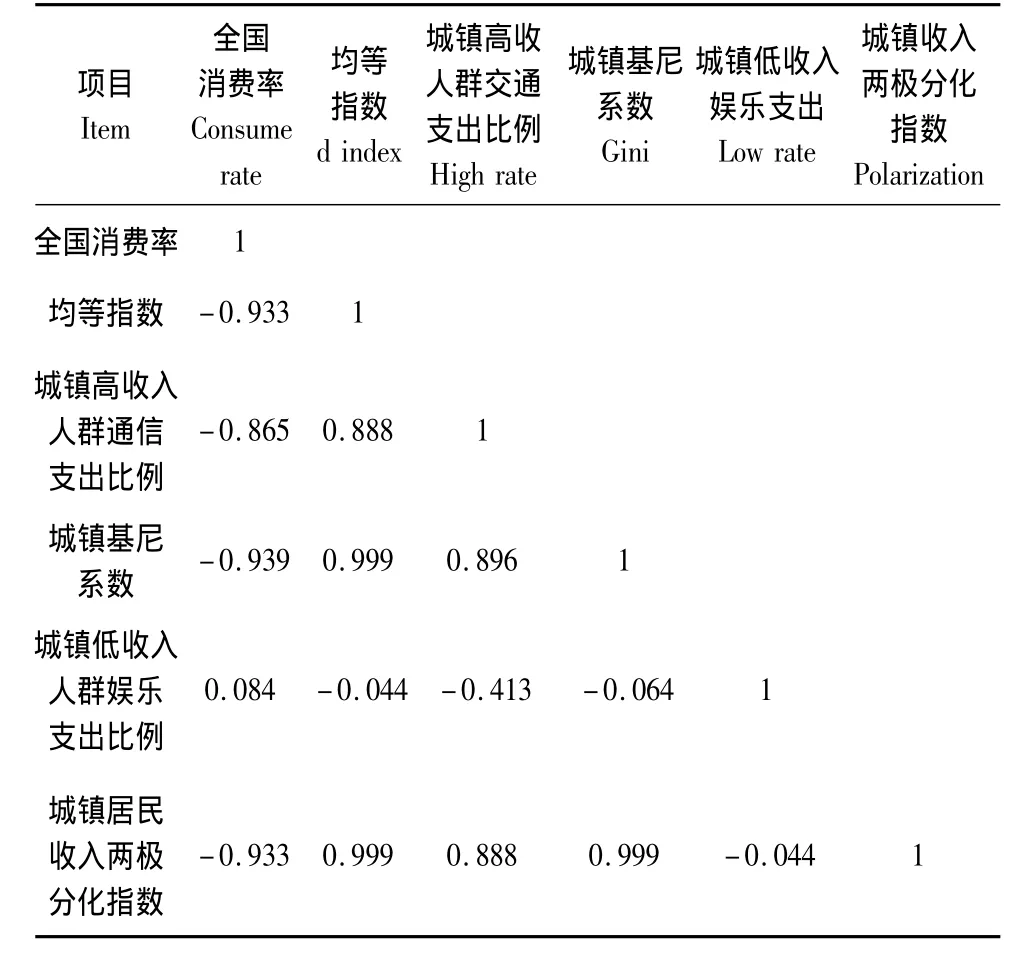

3.5 均等指数、基尼系数、两极分化指数的比较

表2列出了城镇居民收入差距的几个指数与三个消费指标的相关系数值,均等指数,基尼系数,两极分化指数两两的相关系数都为0.99以上,说明三者之间高度正相关,在一定程度上,三者之间可以完全相互替代,三个指数与全国的消费率高度负相关,也符合我国的经济实际,我国收入差距很大,城镇低收入居民有很强的边际消费率但因为收入低下无法大规模消费,因此在收入差距扩大的过程中,只能降低其娱乐等消费支出比例来维持基本正常的生活水平,所以城镇居居基尼系数(均等指数)与城镇低收入居民的娱乐等消费支出比例高度负相关;城镇高收阶层因为收入增加很多,所以加大交通、通信等高层次消费支出比例,所以基尼系数与高收入人群的交通、通信支出比例高度正相关。我国城乡居民收入近几年收入差距扩大,两极化程度加深,农村人口多,可是农村居民收入低下,结果导致整个中国消费率下降。中国消费率从1989年的64.5%下降到2009年的48.4%,相反,由前面的计算结果看出城镇基尼系数,均等指数,二化指数都上涨了接近50%。相比较结果看出均等指数,两极分化指数确实可以很好地的反映居民收入分配情况与收入对立情况。

表2 3个指数与2个消费率相关系数值Tab.2 Correlation coefficient of three indexes and two consumption rates

4 总结

本文从收入差距的内涵出发,分析了收入差距与两极分化的概念与内涵,并从中找到它们之间的区别与联系,基尼系数(或均等指数)反映了所有个体偏离总体的程度,两极分化指数反映二个组间的差距情况,两极分化指数反映二组之间收入对立程度,这样便清楚了基尼系数(或者均等指数)与两极分化指数之间的具体的区别与联系。

本文建立了新的测量两极分化指数,测量并比较了城镇居民、农村居民、不同国家的收入的基尼系数、均等指数,两极分化指数。三个指数的相关系数为0.99以上,说明基尼系数、均等指数、两极分化指数在要求不太严格的情况下有相同的功能,可以近似反映整个组的收入差距,三个指标一般都有相同的变化趋势。如果要详细测量个体与总体的差距,则只能使用基尼系数(或者均等指数)。在测量二等分组的总体差距时则使用两极分化指数。为了进一步验证三个指数的一致性,分析了三个指数与几个消费指数之间的关系,得到的结论都符合我国实体经济情况。

和国外的基尼系数,W指数相比较,可以看出:均等指数与收入两极分化指数I容易理解,操作方便,可靠性,准确性都很好,在实际中,可以根据研究的问题,合理地选择基尼系数,均等指数,两极分化指数从事相关研究。因此均等指数,两极分化指数有一定的推广使用价值。

(编辑:刘呈庆)

References)

[1]李军,张丹萍.度量收入分配的均等指数方法及其应用[J].数量经济技术经济研究,2005,(6):33 -41.[Li Jun,Zhang Danping.The Method of Equality of Income Distribution Measurement and Application[J].Journal of Quantitative & Technical Economics,2005,(6):33 -41.]

[2]罗楚亮.城乡居民收入差距的动态演变:1988-2002年[J].财经研究,2006,(9):103 -111.[Luo Chuliang.The Dynamic of Income Gap between Urban and Rural Residents:1988 - 2002[J].Finance and Economic Research,2006,(9):103 -111.]

[3]王祖祥.中部六省基尼系数的估算研究[J].中国社会科学,2006,(7):77 - 87.[Wang Zuxiang.Estimate Gini Coefficient of Middle Six Provinces[J].Social Sciences in China ,2006,(7):77 -87.]

[4]程永宏.改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解[J].中国社会科学,2007,(10):46-53.[Cheng Yonghong.Overall Gini Coefficient Development and Decomposition since Reform[J].China Social Science,2007,(10):46 -53.]

[5]陈昌兵.各地区居民收入基尼系数计算及其非参数计量模型分析[J].数量经济技术经济研究,2007,(1):133 - 142.[Chen Changbing.Calculation of Various Gini Coefficients Calculation and Analysis Using the Nonparametric Model[J].Journal of Quantitative&Technical Economics,2007,(1):133 -142.]

[6]洪兴建,李金昌.两极分化测度方法述评与中国居民收入两极分化[J].经济研究,2007,(11):139 - 152.[ Hong XingJian,Li Jinchang.A Review of Bi-polarization Measurement and Income Bipolarization in China[J].Economic Research,2007,(11):139 -152.]

[7]罗楚亮.居民收入分布的极化[J].中国人口科学,2010,(6):49-59.[Luo Chuliang.The Polarization ofCitizen Income Distribution[J].China Population Science,(6):49 -59.]

[8]卢嘉瑞.中国现阶段收入分配差距问题研究[M].人民出版社,2003,191 - 208.[Lou Jiarui.Income Distribution of China at This Stage[M].Peoples Publishing House,2003,191 -208.]

[9]陈宗胜.关于收入差别倒 U曲线及两极分化研究中的几个方法问题[J].中国社会科学,2006,(5):78 -82.[Chen Zhongsheng.Inverted U Curve on the Income Gap and Several Measures of Polarization Research[J].Social Science in China,2006,(5):78 -82.]

[10]李实,赵人伟,张平.中国经济改革中的收入分配变动[J].管理世界.1998,(1):43 - 55.[Li Shi,Zhao Renwei,Zhang Ping.Income Distribution Change in China economical Reform [J].Management World.1998,(1):43 -55.]

[11]陈宗胜,周云波.再论改革与发展中的收入分配:中国发生两极分化了吗?[M].北京:经济科学出版社,2002:307-313.[Chen Zongsheng,Zhou Yunbo.The Second Discuss the Developing and Reforming Income Distribution:Has Polarization Taken Place in China?[M].Beijing:Economic Science Press,2002:307 -313.]

[12]Wolfson M.When Inequalities Diverge?American Economic Review[J].Journal of Development Studies,1994,37(2):353 -58.

[13]Wang Y Q,Tsui K Y.Polarization Ordering sand New Classes of Polarization Indices[J].Journal of Public Economic Theory,2000,2(3):349-363.

[14]Chakravarty M A.Inequality,Polarization and Welfare:Theory and Applications[J].Australian Economic Papers,2001,40(1):1 -13.

[15]Rodriguez J,Salas R G.Extended Bi-polarization and Inequality Measures[J].Research on Economic Inequality,2003,(9):69 -83.

[16]Foster J,Wolfson M.Polarization and the Decline of the Middle Class:Canada and the U.S[R].OPHI Working Paper No.31,1992.

[17]Mookherjee D,Shorrocks A.A Decomposition Analysis of the Trend in UK Income Inequality[J].The Economic Journal,1982,92(12):886-902

[18]Davies J B,Shorrocks A F.Optimal Grouping of Income and Wealth Data[J].Journal of Econometrics,1989,42(1):97 - 108.

Creation and Comparison of Income Equal Index and Bi-polarization

WANG Li1,2

(1.School of Mathematics and Quantitative Economics,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian Liaoning 116025,China;2.School of Economics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu Anhui 233041,China)

Under the condition defects of measuring income gap by Gini coefficient and unclearness of income polarization concept;this paper focuses on the meanings of Gini coefficient polarization,and points out the nature,the link and the difference between Gini coefficient and polarization.It has certain significane to measure the income gap.Gini coefficient reflects the degree of individual’s deviation from the total.The polarization index reflects the differences of two large equal groups.Based on the former income gap measurement method,the paper built new polarization index I and measured urban income gap,rural income gap in China and in come gaps of some foreign countries.The results shows that,the three indexes,equal indes,Gini coefficient and polarization index,are highly correlated.In general,the three indexes can largely reflect the actual situation of the income gap.The basic difference between Gini coefficient(equal index)and polarization is the treatment among groups and within groups.The index I which was built by author is better than Gini coefficient.It is intuitive,easy to understand,and explicit.When we measure the income gap,the author recommends to use the equal index.When measuring the two equal groups income gap,polarization index should beused.

income gap;income bi-polarization;equal index;bi-polarization index I

F222

A

1002-2104(2012)01-0149-06

10.3969/j.issn.1002-2104.2012.01.024

2011-06-09

王力,博士生,讲师,主要研究方向为收入分配问题。

教育部人文社科研究项目“国民收入分配对居民收入差距的影响研究”(编号:11YJC790180)。