不同类型水稻群体持绿性的基因型×环境互作分析

李巧丹,胡征德,陈建国

(湖北大学生命科学学院,湖北 武汉 430062)

持绿性是指植物在生长后期,其叶片较长时间保持绿色的一种特征[1].持绿突变体已经被分成5个群(A到E),对水稻和其他作物持绿突变体的遗传分析已经导致了叶绿素b还原酶的发现[2].基因型×环境互作效应是基因型效应在不同环境条件下偏离其遗传主效应的表现.国标一级超级杂交早稻两优287成熟时叶绿籽黄,不早衰,具有明显的持绿性[3].研究表明,两优287的两个亲本(9802s和R287)在整个生育后期都维持较高的相对叶绿素含量(spad),而且spad值下降的时期晚,下降速度低.与持绿性相关的基因主要来自于R287,基因的作用以加性效应为主.母本9802s还具有增强持绿性的细胞质效应[4].鉴于两优287兼具超高产和优质的特性,因此对其亲本和子代持绿性的基因型×环境互作效应进行研究,对于有效解决杂交水稻早衰的问题具有重要意义.

本文中运用朱军等提出的多年份、多试点品种区域试验的数据资料分析方法中的单一性状的分析方法和综合性状的分析方法[5],选用9802s、R287、两优287及(两优287)/R287 4个水稻群体,通过估算各项随机效应的方差分量,并进一步估算品种平均数间差异及其标准误,对各性状进行相应的统计分析,以评价品种的稳定性.这为水稻持绿性的基因型×环境互作效应,筛选不同产地相对适合种植的优质品种,或筛选不同品种相对适合种植的产地,以便为水稻优质品种的优质生产提供理论依据.

1 材料与方法

1.1实验材料选用4个水稻遗传群体:亲本9802s、R287,杂种一代两优287及回交群体(两优287)/R287,编号分别为V1、V2、V3、V4.9802s与R287分别为两优287的母本和父本.将这4个水稻群体连续两年播种于中国农业科学院油料作物研究所实验农场,试验按随机区组设计,3次重复.

1.2性状调查自抽穗起,测出各供试材料主穗剑叶的叶长/cm和叶宽/cm,并测量抽穗时和抽穗15 d后各供试材料主穗剑叶的spad值.在抽穗时、抽穗后15 d连续测量2次,各时期的spad值分别记为spadl、spad2.每片叶分别在纵向中部及两侧1~2 cm处测定spad值,然后取均值作为该组合的代表值.

1.3数据分析分别分析4种水稻在不同环境条件下的叶长、叶宽、spad1及spad2,并对各个性状进行综合比较,分析环境条件对水稻各性状的影响,以及不同环境条件下水稻性状的基因型×环境互作效应.数据分析采用朱军等运用混合线性模型的分析原理提出的作物区域试验的统计方法[5].

2 结果与分析

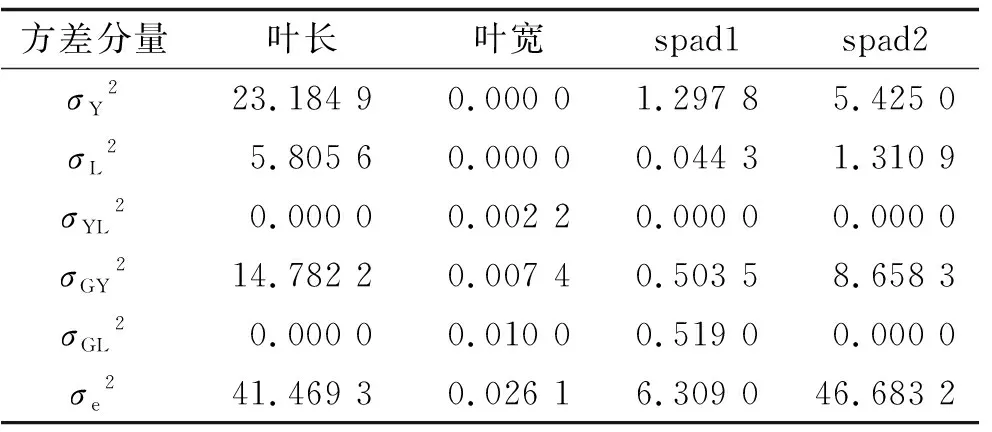

2.1各性状的方差分量估算各性状的方差分量,可以揭示环境效应(年份、试点、年份×试点)和基因Y=年份;L=试点;YL=年份×试点互作;GY=品种×年份互作;GL=品种×试点互作;e=随机机误效应型×环境互作效应(品种×年份,品种×试点)对这些性状的影响.表1列出了各参试水稻品种单性状的方差分量估计值.结果表明,这些水稻品种的叶长、叶宽、spad1及spad2均受随机机误效应的影响较大.然后,叶长和spad1受到年份效应的影响较大,叶宽受到品种×试点互作效应的影响较大,spad1受到年份效应的影响较大,spad2受到品种×年份互作效应的影响较大.说明小环境的随机效应影响较大,同一品种的同一性状在各参试地点的表现不一定相同.

表1 各性状的方差分量

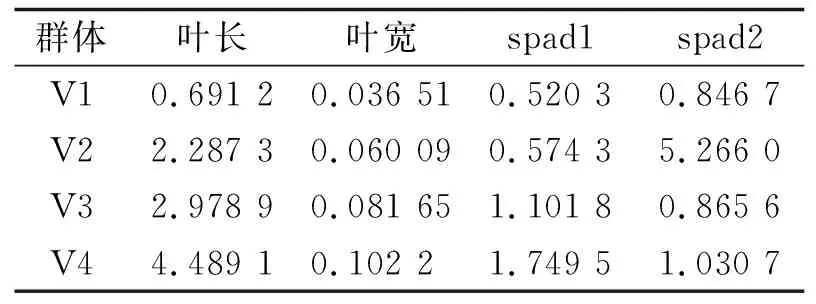

2.2各性状在不同环境条件下的单性状分析表2中所列为4个水稻群体的各性状的标准误.比较叶长和叶宽的标准误可以看出,群体1的叶长和叶宽都比较整齐,其次是群体2,而群体4的叶长变异性最大.

表2 4个水稻群体各性状的标准误(S.E.)

spad1的标准误比较表明,群体1抽穗时的spad1最为稳定,其次是群体2,而群体4抽穗时的spad1变异性最大.即,9802s在抽穗时的spad1最为丰富也最稳定,而(两优287)/R287在抽穗时的spad1最少也最不稳定.

spad2的标准误比较表明,群体1抽穗15 d后的spad2最为稳定,其次为群体3,而群体2的spad2最不稳定.即,9802s的spad2最丰富也最稳定,而R287的spad2最少也最不稳定.

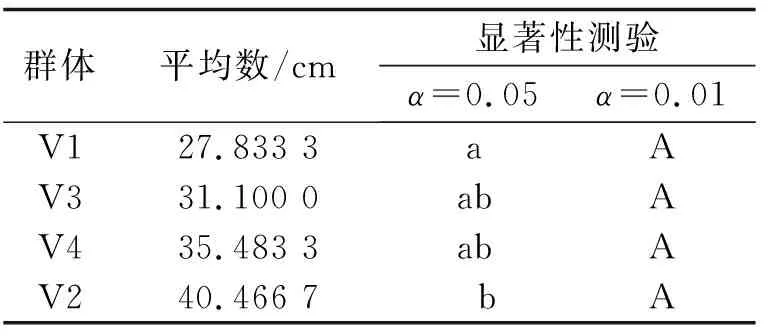

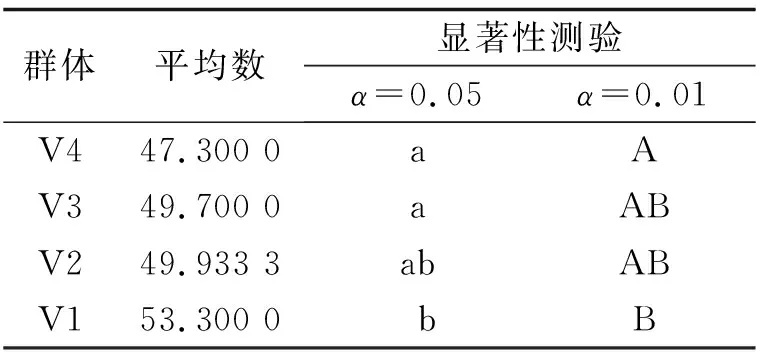

2.2.1 叶长 表3中各水稻群体叶长平均数的显著性测验结果表明,除了群体2与群体1叶长之间的差异达到显著水平之外,其他群体之间叶长的差异均不显著.

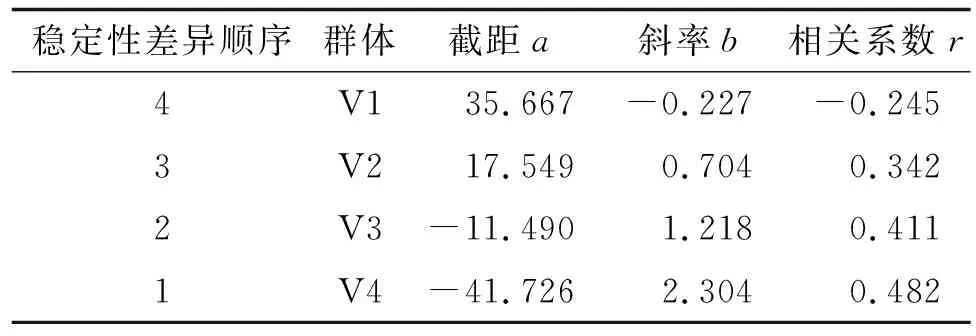

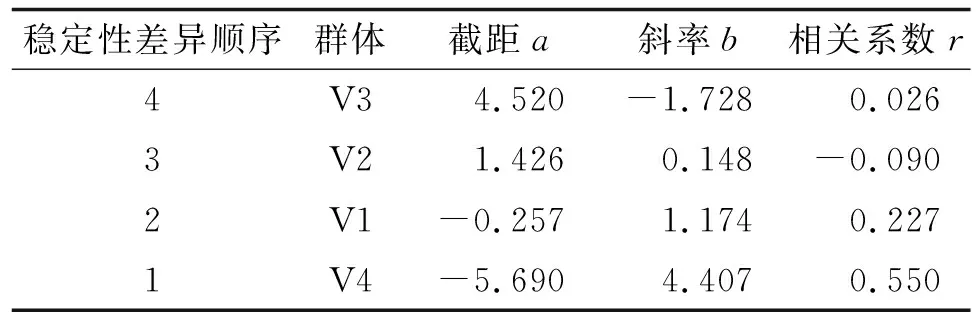

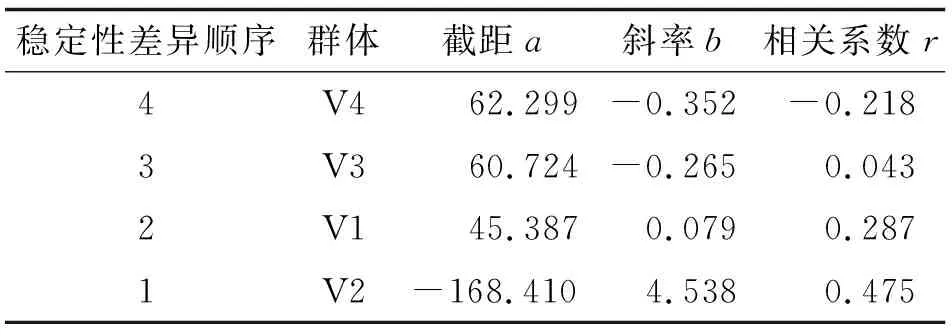

各参试群体叶长的稳定性差异由表4列出.群体1叶长的斜率最小且小于0,表明其具有较高的稳定性;而群体4叶长的斜率最大且大于2,表明其稳定性最差.即,这4个水稻群体的稳定性顺序由强到弱依次为:9802s、R287、两优287、(两优287)/R287.

表3 各水稻群体叶长平均数的显著性测验

表4 各水稻群体叶长的稳定性差异顺序

截距a表示平均值,斜率b表示群体稳定性的强弱,相关系数r则表示群体的稳定性正负相关程度.以下同.

2.2.2 叶宽 表5中各参试群体叶宽的显著性测验结果表明,在不同的环境条件下,4个水稻群体的叶宽相互之间的差异并不显著.

各水稻群体叶宽的稳定性差异顺序测验结果由表6列出,群体3叶宽的斜率最小且小于0,表明其叶宽的稳定性最好;群体4的斜率最大且大于1,表明其叶宽的稳定性最差.即,4个水稻群体叶宽的稳定性顺序由强到弱依次为:两优287、R287、9802s、(两优287)/R287.

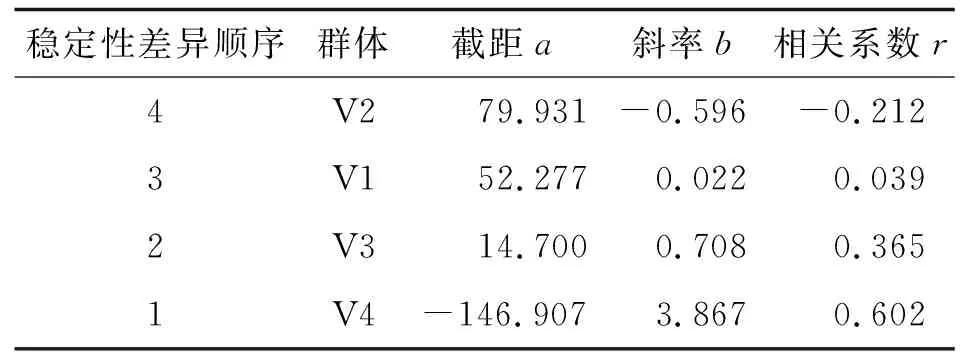

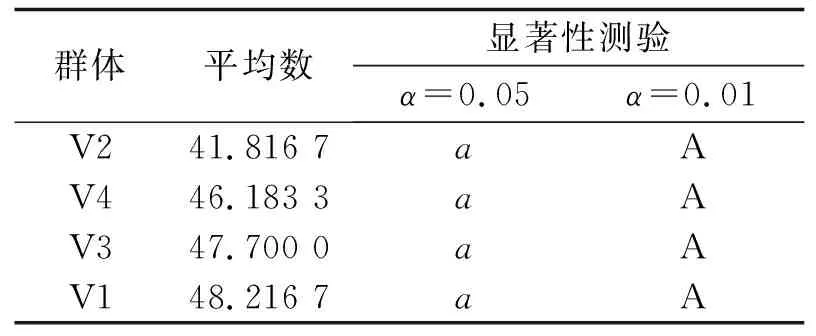

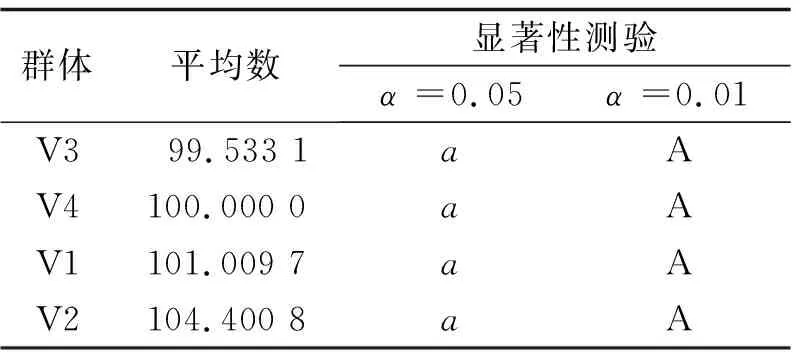

2.2.3 spad1 由表7可知,在不同的环境条件下,群体4与群体1之间spad1的差异达到了极显著水平,群体3与群体1之间的spad1的差异达到显著水平,而群体4与群体3、群体4与群体2、以及群体3与群体2之间的spad1差异不显著.表8中,群体2的斜率最小且小于0,表明其spad1的稳定性最好;群体4的斜率最大且大于3,表明其spad1稳定性最差.即,4个水稻群体spad1的稳定性顺序由强到弱依次为:R287、9802s、两优287、(两优287)/R287.

表5 各水稻群体叶宽平均数的显著性测验

表6 各水稻群体叶宽的稳定性差异顺序

表7 各水稻群体spad1平均数的显著性测验

表8 各水稻群体spad1的稳定性差异顺序

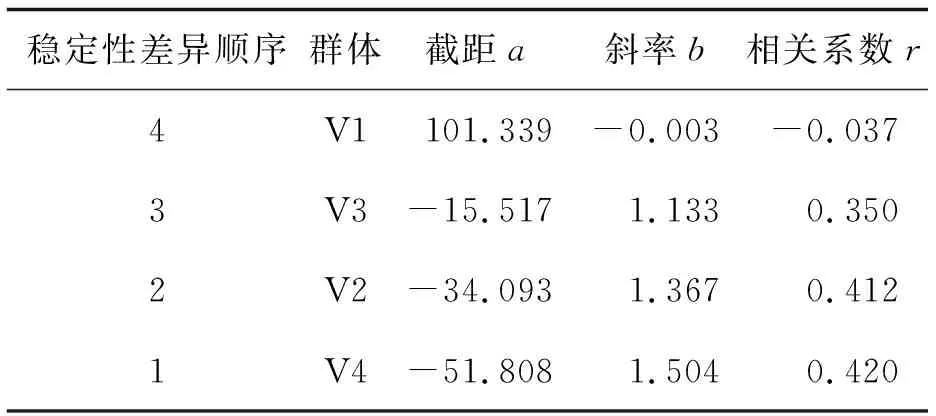

2.2.4 spad2 表9为各参试群体spad2的显著性测验结果,在不同的环境条件下,4个水稻群体之间的spad2差异不显著.表10中,群体4和群体3的斜率均小于0,且群体4小于群体3,表明群体4的spad2比群体3要稳定;群体1的斜率小于1而群体2的斜率大于4,表明群体1的spad2比群体2要稳定.即,4个水稻群体spad2的稳定性顺序由强到弱依次为:(两优287)/R287、两优287、9802s、R287.

表9 各水稻群体spad2平均数的显著性测验

表10 各水稻群体spad2的稳定性差异顺序

2.3各性状的综合分析由表11中的结果可知,在不同的环境条件下,这4个水稻群体的综合性状相互之间的差异并不显著.由表12各水稻群体综合性状的稳定性差异顺序测验结果显示出,群体1的斜率最小且小于0,表明其综合性状的稳定性最好;群体4的斜率最大,表明其综合性状的稳定性最差.即,4个水稻群体综合性状的稳定性顺序由强到弱依次为:9802s、两优287、R287、(两优287)/R287.

表11 各水稻群体综合性状的加权平均数

表12 各水稻群体综合性状的稳定性差异顺序

3 讨论

生物学上有关水稻持绿性的基因型×环境互作的研究一直少见报道.目前有赵延明的关于玉米叶绿素的基因型×环境互作这方面的一系列研究,对玉米的吐丝期叶绿素含量、持绿性、吐丝后不同发育时期叶片叶绿素含量性状的发育动态及其遗传发育规律进行了有效的分析[6-8],结果发现这些特点均会受到遗传主效应与环境互作效应的影响.

本试验中,小环境效应(土壤状况、天气情况等)对4个参试水稻群体的影响较大,而其他效应的影响则相应地依次减小,同一品种的同一性状在各参试地点的表现不一定相同.回交群体(两优287)/R287和F1群体两优287在水稻抽穗时的spad1含量比较少,稳定性也较差,但是在抽穗15 d后稳定性却比亲本要好,故其不易早衰.然而,虽然(两优287)/R287的spad2与两优287相比占优势,但是由于前者的性状分离特性,这两者的综合性状相比之下却是后者优于前者.可见,两优287依然在持绿性方面强于亲本,其基因型×环境互作效应影响下的综合性状亦较优秀.

因实验条件的细微差别,栽培、管理以及测量时可能发生的一系列偶然因素或非偶然因素,以及实验对象、区组、试点等的数量限制,或者其他难以控制的因素,本实验所获得的结果只能初步显示出两优287持绿性的基因型与环境互作.因此,持续地进行多年多点的区域试验,扩大种植范围,排除偶然因素的限制,以进行更加细致深入的研究,摸清各水稻群体的特点,获得更为可靠的实验数据并对这些数据进行详细的分析,可以确定各参试品种的适应范围和推广地区,为品种的布局区域化提供依据,进而使其充分利用各地的资源环境优势,发挥品种的最大优质潜力.

[1] Thomas H, Howarth C J. Five ways to stay green[J].Journal of Experimental Botany, 2000, 51 (suppl 1):329-337.

[2] Barry C S. The stay-green revolution:recent progress in deciphering the mechanisms of chlorophyll degradation in higher plants[J].Plant Science, 2009, 176:325-333.

[3] 周勇,居超明,徐国成,等.优质两系超级杂交早稻新组合两优287[J].杂交水稻,2008,23(1):71-72.

[4] 陈建国,胡征德,周勇,等. 杂交早稻两优287持绿性的遗传特性研究[J].杂交水稻,2010,25(专辑):97-101.

[5] 朱军.遗传模型分析方法[M].北京:中国农业出版社,1997:213-230.

[6] 赵延明,董树亭,高宏伟.玉米叶片叶绿素含量遗传主效应及其与环境互作的遗传分析[J].华北农学报,2006,21(4):1-4.

[7] 赵延明,严敏,徐洪文,等.玉米叶片保绿度遗传主效应及其与环境互作的遗传分析[J].中国农学通报,2008,24(1):164-167.

[8] 赵延明,董树亭,严敏,等.玉米叶片叶绿素含量的发育遗传动态及环境互作效应分析[J].中国农业生态学报,2008,16(3):649-654.