艰险山区铁路西安至成都客运专线陕西境内段综合选线设计

王 杰

(中铁第一勘察设计院集团有限公司线路运输处,西安 710043)

1 项目概述

西安至成都铁路西安至江油段位于陕西省南部和四川省中北部地区,与成绵乐客运专线相接抵成都。项目是《中长期铁路网规划(2008年调整)》中新建“太原—运城—西安—汉中—绵阳”铁路的组成部分[1],与我国“四纵、四横”客运网主干线中的徐兰、沪汉蓉客运专线衔接,并间接与京广客运专线相连,路网位置重要。

项目在陕西境内连接关中平原、汉中盆地,穿越秦岭和米仓山,线路北起西安,向南经咸阳、安康两市局部地区及汉中进入四川省境内,后经广元至江油与绵成乐客运专线相接抵成都,西安至成都线路全长约643 km。本项目西安北至江油段线路长度约509 km,陕西省境内线路建筑长度342.937 km,主要行经陕西省西安、安康、汉中三市14县区。

项目在选线设计过程中,根据经济分析与勘察成果,对技术标准、环保、复杂地质、施工运营安全等方面,有针对性的对线路方案选择进行了系统研究和设计,并采取了科学的措施,以适应西成客运专线的功能定位和困难的地形、环境条件及复杂的地质条件。

2 项目特点与选线设计难点

2.1 适应困难的地形条件

秦岭两侧关中、汉中盆地高程为400~500 m,秦岭横亘其间,山体厚度达120 km,岭顶海拔1 800~3 767 m,山势巍峨高耸;整体上北陡南缓,尤其秦岭北坡,在航空距离30 km范围内高差达1 500~3 260 m,形成逾越十分困难的自然屏障。北坡沟谷狭窄短陡。

秦岭山区线路方案的选择如何结合技术标准的选取,特别是最大坡度的选取,达到适应这高差大、山体厚的地形特点,满足技术经济合理,工程安全可靠的目的。

2.2 解决复杂的地质条件

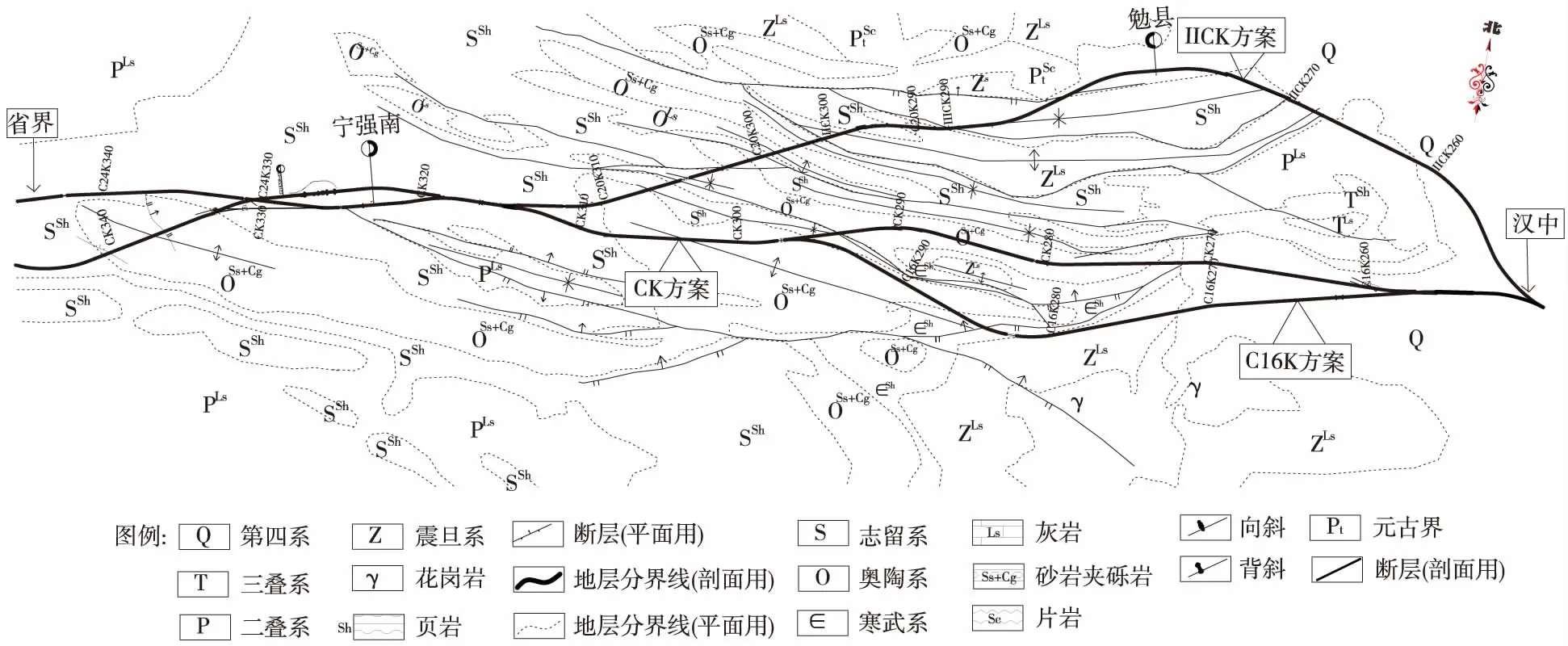

大巴山区工程场地位于龙门山台褶带的东部边缘,毗邻汶川地震区,地形起伏。构造主要为褶皱和次级断层。构造的走向与线路走向呈小角度相交。岩性主要分布一套沉积岩地层,不同岩性地层在空间上呈不连续条带状分布,空间位置复杂、岩性变化频繁、岩性接触带较多。在褶皱核部、断层、不透水地层间的灰岩夹层以及地表河流发育的浅埋地段等有利部位,形成局部的中等富水~强富水地带(图1)。

图1 大巴山区汉中至省界段地质示意

大巴山区线路方案的选择及工程形式的选择,应达到尽可能以明线行进,隧道工程尽可能大角度通过褶皱核部及断层影响带,并尽量避开软岩、富水地段,提高工程可靠性,降低工程风险。

2.3 满足极高的环保要求

秦岭山区是北半球同纬度地区生物多样性最丰富的地区,也是世界许多珍稀物种的唯一或重要栖息地。秦岭也是中国中部重要的水源涵养区,秦岭岭脊及两侧连片分布众多国家级、省级自然保护区,城市水源地,国家级森林公园,具有分布广、规格高、影响大的特点,形成了整体性很强的保护区域[3]。

秦岭山区线路方案、线路高程及工程形式的选择,应达到从平面、立面上避开环境敏感点,并从工程形式、工程措施上对环境的影响程度降到最低,达到项目建设可持续发展,人与自然和谐发展的目标。

2.4 确保施工便利运营安全

陕西境内穿越秦巴山区地段长207 km,占线路总长的60%,且秦巴山区山高陡峻,山体厚,单体隧道长,山区施工、隧道防灾救援是本段线路方案选择考虑的难点。

3 综合选线

在西成客运专线陕西境内段选线设计过程中,全面考虑了影响因素和难点,结合工程技术经济,开展了综合选线研究和比选,选取科学合理、各方认同的线路方案。

3.1 技术标准与困难地形综合选线

3.1.1 最大坡度与困难地形综合选线

考虑项目翻越困难山区、高差大,特别是秦岭北坡。考虑动车组爬坡能力强,在项目前期研究中,进行了翻越秦岭地段最大坡度专题研究。研究表明:国内运行的动车组均具有较大的爬坡、制动能力,在持续25‰坡度上能满足较高的运输速度,满足列车3 min追踪的要求,采用限速运行方式,可满足紧急制动距离3.2 km的要求[4]。

经综合选线研究,项目困难山区线路首次采用25‰的最大坡度,且持续足坡段落长47 km,短直穿越秦岭山区,较国内通常最大坡度20‰方案,缩短线路长度0.7 km,将越岭主隧道由24.8 km减短至15.9 km,满足长隧道单洞双线施工与运营,缩短辅助坑道长度,改善施工及运营条件,缩短施工工期,同时节省工程投资11.7亿元。

3.1.2 速度目标值与困难地形综合选线

项目为川渝地区北出快速客运通道,与成绵乐城际、大西铁路相连,应选用较高速度目标值标准。受关中、汉中盆地建筑物影响,为减少拆迁及跨越铁路公路的特殊跨桥梁,特别是在引入西安北、西安及汉中等既有站前后,线路采用较小的曲线半径[5](最小半径3 200 m)适应地形地物,减少工程及拆迁,降低工程投资。

3.2 地质综合选线

3.2.1 加深地质工作

在线路方案研究中,除完成项目勘察设计阶段所需的地质勘察工作外,还针对大巴山区地质条件复杂地段,开展了地质加深工作,包括卫星遥感,大面积地质调绘,水文地质调查,并进行了大量静力触探、试坑、常规物探、V8及钻探等综合勘探工作,以进一步查清地质构造特征及断层分布、岩层岩性及空间布局、不良地质分布及发育状况,为线路方案的选择提供宝贵的指导意见。

3.2.2 大巴山区地质条件分析及选线原则

(1)大巴山区地质条件分析

通过加深地质工作,基本查明大巴山区复杂地质条件特点:①地层岩性主要为页岩、砂砾岩、灰岩等,岩质软硬不均,而且各类岩性呈条带状分布,空间位置复杂、岩性变化频繁、岩性接触带较多;②不发育区域性断裂,仅发育次级断层,断层走向与线路走向交角约20°;③褶皱构造发育,呈现向斜与背斜相间出现的现象,与线路走向之间的夹角为16°~20°;④地表水和地下水发育,地下水主要储存在断带、褶皱核部、岩性接触带以及灰岩地带,隧道工程受地下水的影响较大;⑤不良地质现象的发育与地形地貌、地层岩性及地质构造关系密切。

(2)大巴山区地质选线原则

总结既有工程的实践经验,针对大巴山区地质条件的特点,其地质选线主要原则[6-8]为:①褶皱构造发育且轴线走向与线路走向呈小角度相交,线路应尽量置于构造单一,围岩条件较好的向斜、背斜的一翼,避免线路沿岩体破碎且富水的向斜、背斜的核部通过;②由于工程设置以隧道为主,且地层岩性呈条带状走向,次级断层、褶皱核部,岩性接触带等与线路走向呈小角度相交,线路应尽量以大角度,次数少地穿过断带、褶皱核部及岩性接触带部位。应尽量置于水文地质条件相对简单的岭脊部位;③滑坡、岩堆、危岩落石、泥石流、风化卸荷松动层等较发育,线路应尽量绕避不良地质体,泥石流沟谷应以留有足够净空的桥梁工程通过;④页岩岩性较软,隧道应尽量置于岩质较硬,围岩条件较好的砂砾岩及灰岩地层中;⑤通过灰岩等富水地层中,应选择较高高程,自然排泄条件较好,且以较短隧道通过,尽量改善隧道水文地质条件。

3.2.3 复杂地质地段线路方案的选择

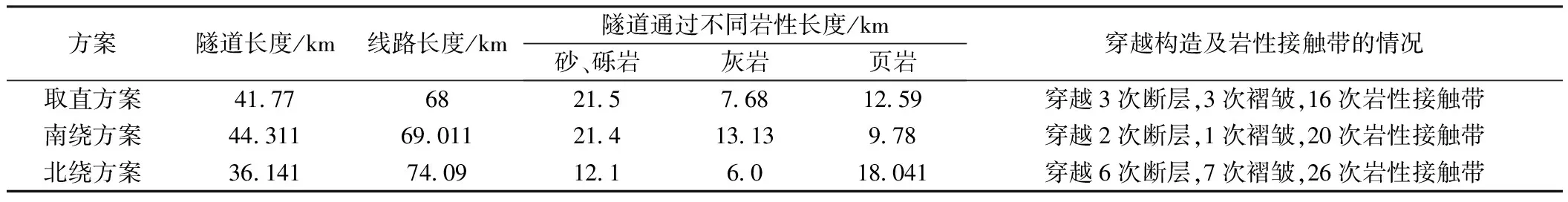

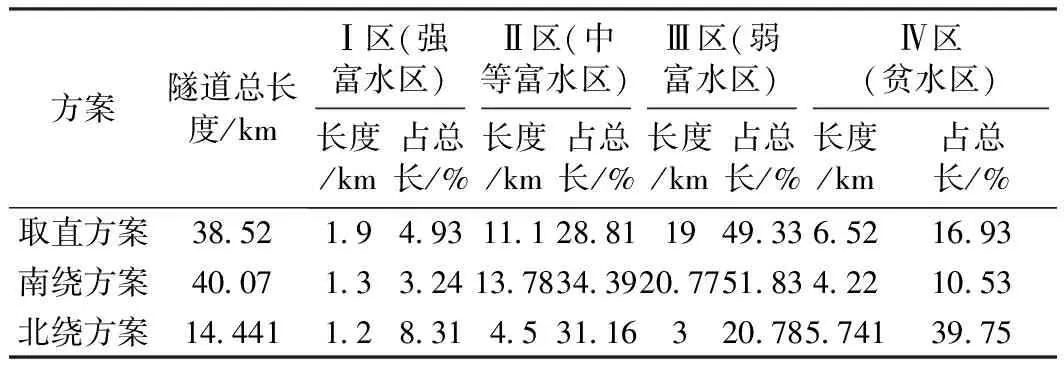

针对本段地形地质特征和选线原则,汉中至宁强复杂地质地段段研究了取直方案、南绕方案、北绕方案等3个走向方案[9]进行比选,并重点从隧道工程穿越软硬岩长度及岩性接触带次数、穿越褶皱及断裂次数、隧道富水性以及工程设置形式与地质环境的适应性等方面对各方案进行了分析比选。线路走向方案示意详见图2。主要工程地质条件及水文条件比较详见表1、表2。

图2 线路走向方案示意

表1 汉中至宁强段各方案工程地质条件比较

分析表明,北绕方案地质条件较差。南绕方案工程地质条件相对较差,主要以长隧道和特长隧道为主,且大巴山区降雨量丰富,地下水较发育,地下水排泄路径较长,隧道工程受地下水的威胁,工程风险较大。取直方案工程地质条件较好,且主要以中、短隧道为主,线路位于岭脊处,两侧排水条件较好,隧道水文地质条件相对较简单,故最终推荐取直方案。

表2 各方案3 km以上隧道水文地质条件分析比较

3.3 环保综合选线

3.3.1 秦岭生态保护特点

从垂直区划中分析秦岭生态环境特点,海拔越高生态环境的垂直敏感性越高。海拔1 500 m以上为几个国家级自然保护区及几个省级自然保护区的主体部分;海拔1 500 m以下是衔接自然环境和社会环境的缓冲区,人口集中,工农业开发强度大,生态破坏、水土流失较严重[10]。

从平面区划分析秦岭生态环境特点,从中心保护区、重要保护区到一般保护区,生态环境现状逐渐变差,水源涵养和生物多样性保护功能依次降低。目前,秦岭地区自然保护区建设已形成了相互衔接,呈片状、带状分布整体性强的保护区域。

3.3.2 减少环境影响的综合选线

经分析,减少环境影响的综合选线原则有:(1)避开沿线连片密布的各类敏感区,并应尽量靠近既有公路交通走廊布设线路,减少环境分割;(2)走行在海拔1 500 m以下高程范围;(3)线路尽可能短直,减少山区范围内的走行长度,并以隧道、桥梁工程布设;(4)考虑施工便利,减少施工便道的修建及改扩建,并合理选择弃砟场。

按照上述原则,对线路进行综合比选,最终线路走向基本沿西安汉中高速公路走廊行进,避开了主要环境敏感区,仅以隧道工程通过天华山国家级保护试验区,以隧道及桥梁工程通过菜子坪大熊猫走廊带;线路最高设计海拔1 590 m;秦岭山体厚度达125 km,工程在该段线路长度132 km,桥隧总长131 km,占线路总长的99%,同时在隧道进出口、主要辅助坑道口位置或其附近基本有公路,尽可能地减少了对环境的影响。

3.3.3 减少环境影响的工程设计措施

在各阶段设计中采取减少环境影响的措施如下:(1)采用25‰长大持续坡度,缩短线路在秦岭山区范围长度,缩短隧道长度,减少弃砟量,并降低越岭高程;(2)主要采用隧道、桥梁工程取直穿越秦岭;(3)对隧道施工斜井、混凝土拌和站、弃砟场等临时工程,避开敏感区范围内布设,并对砟场及取弃土场采取设排水沟、挡护、复垦等措施;(4)在地下水较发育的局部段落,隧道衬砌结构设计采取超前小导管预注浆加固地层并堵水或采取径向注浆措施,以减小对山体地下水体的影响,防止对植物生态的影响[11]。

3.4 施工、运营安全综合选线

线路因穿越秦岭屏障且沟谷狭窄,受越岭高程、山体厚及环保等条件约束,穿越秦岭地段形成约120 km的长大密集隧道群。

在线路选线设计中,结合长大隧道空气动力学效应,施工条件、施工工期、防灾救援与隧道长度的关系进行了专题研究。研究表明:主越岭隧道长度越短施工条件越好,工程投资越省,隧道宜采用单洞双线,单体隧道长度不宜长于16 km[12];结合防灾救援难度及工程投资,隧道内不宜设置救援站,单体隧道长度不宜超过20 km;应尽量加大两相邻隧道间露头长度,避免微气压波频繁变化,改善旅客舒适度。

依据上述原则,考虑线路最大坡度选择及环保要求,结合地形地质条件,经综合选线,翻越秦岭山脉最长隧道长近16 km;引线地段隧道长度不超15 km,长于10 km特长隧道6座约86 km;山区平均单座隧道长6.6 km,基本为长3~10 km的隧道群。

同时,在线路选线设计中,除避开滑坡、岩堆、崩塌落石等不良地质外,还要考虑不良地质因自然天气造成可能存在的自然地质灾害对铁路安全构成的危害。大巴山区沿玉带河地段,线路所经地层以沉积岩为主,两侧出露的砂岩、页岩风化严重,受雨水浸蚀,易形成病害,危及铁路施工及运营安全。在该段选线中,采用桥梁隧道方案替代传统的傍山、傍沟路基方案;在隧道洞口和桥梁位置选择中,尽量避开岩堆、顺层等不良地质及高陡边坡,选择地质条件较好的位置,防范自然灾害,保证铁路运营长期的安全。

4 体会及建议

(1)复杂山区线路方案的选择,应考虑项目定位、运输组织,重视铁路主要技术标准的研究,在宏观上追求适应地形、地质条件,并结合工程技术经济,进行多方案比选。

(2)复杂山区线路方案的选择,应对影响线路方案的重点因素进行专题研究后,采取各类手段,落实各项控制因素的状况,提出针对性的选线原则及设计措施,为铁路线路选择提供技术支撑。

(3)在复杂山区线路选线设计的同时,应及时提出各类科技攻关和技术创新的突破点,进行专项课题研究,达到突破传统设计理念,提高复杂山区铁路建设水平,为铁路现代化建设提供科技支撑。

[1] 中华人民共和国铁道部.中长期铁路网规划(2008年调整)[M].北京:中华人民共和国铁道部,2008.

[2] 中铁第一勘察设计院集团有限公司.新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段预可行性研究[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2009.

[3] 刘康,马乃喜,胥艳玲,等.秦岭山地生态环境保护与建设[J].生态学,2004,23(3):157-160.

[4] 中铁第一勘察设计院集团有限公司.新建铁路西安至成都客运专线翻越秦岭地段最大坡度研究[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2009.

[5] 中华人民共和国铁道部.TB10621—2009 高速铁路设计规范(试行)[S].北京:中国铁道出版社,2009.

[6] 中华人民共和国铁道部.TB10012—2007 铁路工程地质勘察规范[S].北京:中国铁道出版社,2007.

[7] 中华人民共和国铁道部.TB10027—2001 铁路工程不良地质勘察规范[S].北京:中国铁道出版社,2001.

[8] 铁道第一勘察设计院.铁路工程地质手册[M].北京:中国铁道出版社,2002.

[9] 中铁第一勘察设计院集团有限公司.新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段可行性研究[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2009.

[10] 王香鸽,孙虎.陕西秦岭北坡浅山地带生态环境保护研究[J].陕西师范大学学报:自然科学版,2003,31(3):120-124.

[11] 中铁第一勘察设计院集团有限公司.新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段环境影响报告书[R].西安:中铁第一勘察设计院集团有限公司,2009.

[12] 薛新功.西部山区西安至成都客运专线越岭隧道群合理长度布设研究[J].铁道标准设计,2010(10):106-108.