语用歧义—模糊的梯度变异认知模式解读

梅明玉

(湖州职业技术学院 国际贸易与外国语分院,浙江 湖州 313000)

在词语的使用过程中,其意义的理解是人们交际过程中一个十分重要的核心问题。词语意义如何准确去定义,估计谁也很难用一个简洁的表达去准确描述词语的意义。Wittgenstein认为:一个词语的意义在于它在具体语言中的使用,但是词语意义的解决就是意义问题的消失[1]。从传统的语言学观点来看,一个词语基本含义包括它的字面义、隐喻和歧义。字面义就是一种前理论的语义或语言意义,这种语义是比较直接的、在句子中必须不依赖语境的意义。对于词语歧义,Leech[2]认为是一个语言项目具有一个以上的认知意义,那这个词语在使用过程中就会产生歧义。词语歧义一般包括同音(形)异义(homophone)、多义(polyse my)、模糊(vagueness)。对于歧义所指的对象,学界有很多不同的解读,但是在争议的背后,都认为词语歧义是意义含糊不清的语言病态,或者是语言机制失控构成的语言异常现象[3]。胡状麟[4]认为:词语的隐喻含义首先要理解词语的蕴涵意义,词语歧义是隐喻提示的副产品,因为在隐喻转化的过程中,词语的语义上的转移为其语义扩展提供了基础,在语境中就会造成很多的一词多义或词语歧义的现象。对于隐喻能够帮助理解词语,减少歧义的说法许多人持反对的态度,王寅[5]的观点为,隐喻的一个语义特征就是喻体的意义和本体的意义与实际语境之间的冲突,要消除这种冲突要依赖主体的认知和推理,借助相关因素才能作出正确的解释。所以我们在日常的词语信息解码中,要在很大程度上根据很多的语境信息,寻求词语背后的含义。对于国内外的语言模糊研究,许多学者从语用学角度解读去解析vagueness,fuzziness,generality,ambiguity和 ambivalence等概念,何自然则认为:对于这些表达,关键是要认识各种“不清楚”的概念在语用上如何表现出模糊,词语和语言的模糊要从语用的角度,从语言的使用和理解的角度来分析才有意义[6]。对于一个词语在歧义和模糊含义间界限如何,它们在语义结构的上是如何变化的,是近年来众多学者感兴趣的一个领域。

1 词语歧义和模糊的区分和界限

David Tuggy[7]对歧义和模糊是这样描述的:歧义和模糊都涉及一个语言形式的两个或两个以上意义之间的关系,如果这些意义之间没有联系,为歧义;如果这些意义属于一个更加概括的意义且互相有联系,则为模糊。歧义的典型例子就是bank这个词语,它的词义是“银行”,也可以翻译为“河岸”,由于这两个意义之间不属于一个更加上层的意义范围,所以从直觉上就感到意义差别很大,就属于歧义的范围。模糊的典型词语如aunt,它既可以理解为父亲的姐妹,也可以理解为母亲的姐妹,还可以理解为舅舅或姨父等的妻子,在词语或语言的理解上就会产生意义模糊的感觉,这个词就是属于意义模糊的范围。

对于如何区分词语歧义和模糊的关系,对它们进行量化的处理,语言学历史上出现了几种不同的检验方法。Quine提出了逻辑检测法(logic test),该方法对一个“x有非x”的句子进行判断,看其是否真实,如句子在意义上是可以接受的,就表示x这个词具有歧义性,如果该句子不可接受,则表明x这个词就具有模糊性[8]。在亚里士多德时代,就出现了定义检测法(definition test),具体方法是为词语的两种或多种含义寻找一个共同的含义,如果有共同的含义,这个定义就是合理的,如果这些意义在原始意义上存在差异,就说明这个词语具有模糊性,否则就是具有歧义性。在上世纪70年代,Lake off等人提出了语言检测法(linguistic test),这种方法使用“x施动于z,y也施动于z”这样具有相同意义的语法结构,如果z由x施动和z由y施动,有交叉的解读而又不出现语义反常,则说明z的意义是模糊的,如果这个模式出现了意义反常或不可接受性,就说明z的意义就具有歧义性[9]。Kemp son也提出了自己的区分词语歧义和模糊的方法,他认为区别两者的标准就是看是否出现语义双关显现,出现双关的意义,就是歧义,没有出现,就应该是模糊,如句子“The pirate is putting his money in the bank”可以理解为海盗把钱埋在海岸,也可以理解成海盗把钱存入银行,这就是一个非典型性双关现象,而aunt这个词就不会出现这种现象[10]。对于这些检测语义歧义和模糊的方法,Geeraert认为,在具体的语境下,这些检测方法都会出现不确定的结果,即使标准的歧义范例,只要找到合适的语境,也可以让这些范例出现模棱两可的情况,将歧义和模糊理解为边界清晰、没有交集的范畴会是个很大的难题[11]。

对于Geeraerts的观点,还有许多的非典型性边缘性的材料给出了有力的支持,在这些情况下,词语所涉及的含义显然是有一个共同的含义,然而通过语言检测法来分析其中意义的差异性时,就会出现一些很不确定的分析结果和歧义判断,这些情况就被认为是一词多义现象。根据传统的定义描述,词汇歧义或同音异形词涉及两个词汇单位(lexeme),词汇多义是一个词汇具有多个不同的含义(senses),而词义模糊是一个词汇具有一个单一而不具体的含义,即该词包含其他的含义,但是这些含义之间无法区别开来或构成一个概括性更强的真正意义。这样看来,多义词似乎介于歧义词汇和模糊词语之间。Deane认为,歧义、多义、模糊构成了一个梯度上的变化,位于两端的是词义完全相同和词义完全不同,而一词多义似乎位于它们两者的中间位置[12]。大量的词典编撰者都承认,在判断一个语音形式所具有的两个明显相关的词义是否作为一个单独的词条列出时,会出现很多的困难[13]。一般解决的办法是解释时使用细化条目和三级条目,这样的情况很普遍,说明了词语歧义、多义及词义模糊的范畴不是泾渭分明的。

对于同形歧义词和多义词之间,它们之间也是一个从歧义词到纯粹多义词之间过渡的连续体,这个连续体的概念被大多数的语言学家所接受,还出现了几个有影响的歧义词心理表征模型图。Tuggy在Croft模型的基础上,提出了自己的单义词、多义词、同形歧义词构成连续体的表征模型图,后者认为歧义词的表征是个静态的连续体,前者认为多义词和歧义词的表征都是一个既合并又分离的动态模式。从心理表征方面的研究说明,词语歧义、多义、模糊之间构成了一个动态的连续体[14]。

2 基于语义结构的歧义—模糊梯度变化认知模式

在歧义、多义、模糊等范畴的界限或内部本质没有明显区分的情况下,如何对它们之间的范畴进行形象的描述,在众多的理论范畴的模型中,原型范畴理论的解释力得到很多的认同。Langacker的原型理论一般将两个认知结构中的共同部分称作为一个图示(schema),同时用不同的箭头表示图示和其细化(elaboration)之间关系,箭头的方向是从图示指向细化,这样就构成了语义范畴化的基础[15]211-213。其实图示的定义基本上是属于亚里士多德检验模式范畴,这种理论模式范畴认为,图示是词汇词义的一部分,它的存在并不会对词汇的意义的细化意义有什么影响,有些语境下词汇的细化意义或许比图示更得到凸显。其实,图示和其细化之间的凸显性的变化也说明了歧义、多义和模糊之间没有绝对的分界线。

在图示和其细化的模式中,图示和细化可以共同存在,它们之间的意义和关系在人们认识中反复强化从而在人们头脑中得到一定程度的固化。同时,在人们的意识中,对于那些固化程度高的意义比固化程度低的模式结构更加得到凸显。可以这么说,固化是一种比较持续的凸显,它是在直接关注和语境刺激激活之外一个凸显结构。在图示中,凸显的程度可以用词语意义图示外边框的粗细、实线及虚线来表示,也可以用图示到细化之间的连线的长短连表示它们之间的凸显关系。

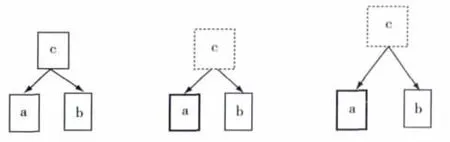

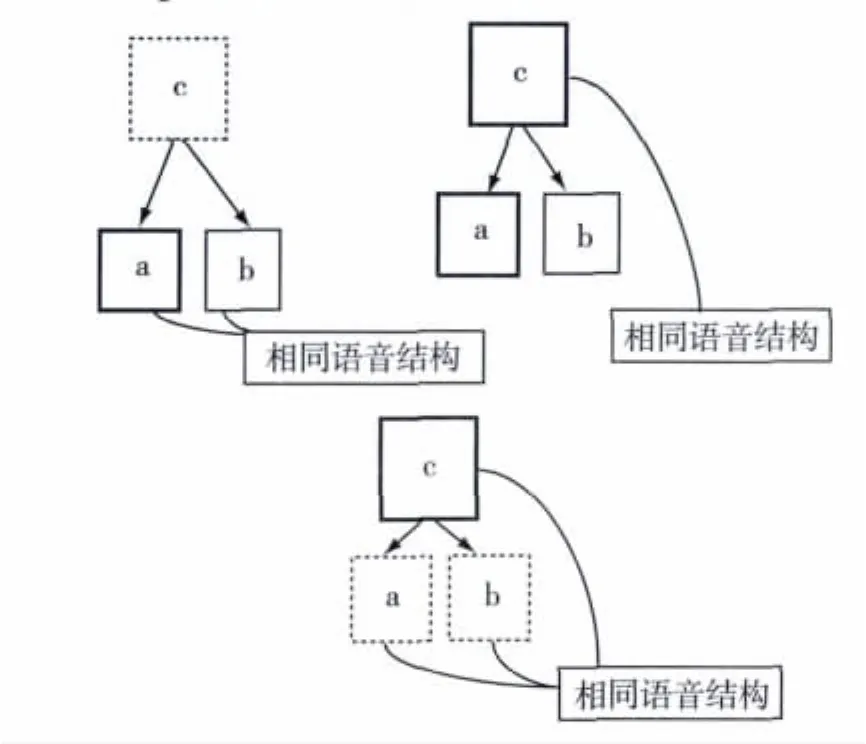

典型的歧义和同一个语音结构相关的一个语音结构固化程度最高,但在图示模式中,没有一个和该语音结构相连、固化程度高及细化距离近的图示去描述它们。这可以用下面图1中第一个模式来说明,另外,典型的模糊模式所涉及的意义固化程度低,却有固化程度高、细化距离近的图示来表示它们,如图1是相同的语音结构和典型意义模糊之间的梯度变化图。

图1 词语图示及细化的模式图

图1中的第一个模式图说明了词语认知结构的图示和细化的关系,箭头是从图示转向细化的,图示线图的粗细程度和虚实表示图示在认知结构的凸显程度。在图1第二个模式图中,就表示a相对于b来说凸显性要高些,两者都属于边际性凸显c。我们在考虑细化的距离时,我们用连线的长短表示,当细化的很多含义需要通过去除具体含义形成图示时,图示和细化的距离就会缩短。第一个图c、a、b可以用家禽、鸡、鸭表示;第二个图可以用吃蔬菜的哺乳动物、猪、鲸鱼表示;第三个图可以用有四腿的东西、猪、凳子来表示。

在词语意义歧义中,典型的歧义是与同一个语音相关的两个语义凸显程度高,却没有固化程度高的图示去涵盖它们,同时,典型的模糊所涉及的意义固化程度低,却有固化程度高、细化距离小的图示来涵盖它们。例如单词bank的意义“河岸”和“银行”归结事物的范围,或者归结为大的事物,然而这样的图示在典型的歧义现象中距离其细化的距离很远。因此thing不是bank最凸显的意义。

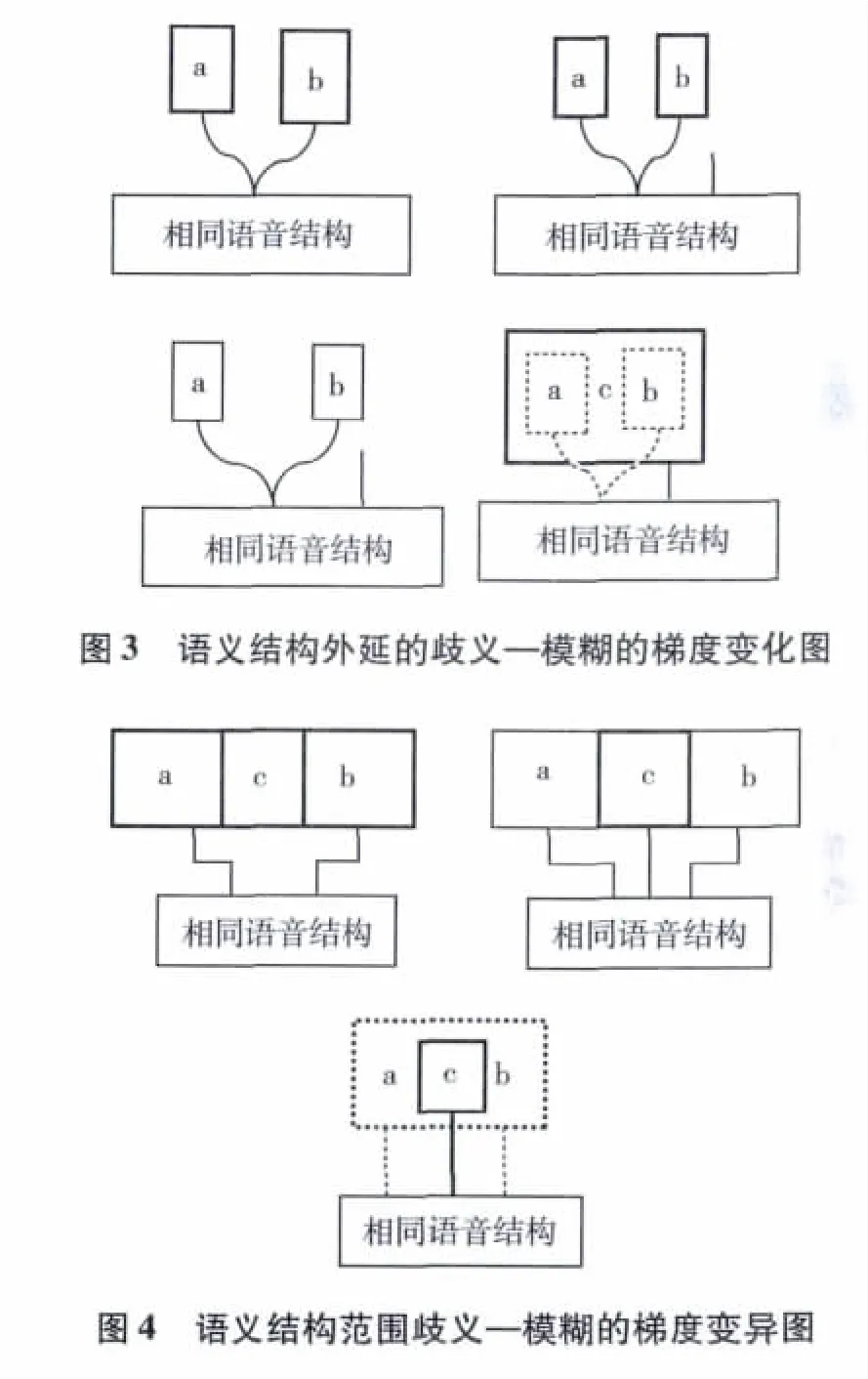

图2 歧义—模糊梯度变化

一个图示模式的详细性与其有较小的外延有关,图示的外延包括其细化的外延,从图2的图示模式可以看出,在歧义场合,将其意义分开比将意义合并要容易,而在模糊场合,将意义合并比将意义分开容易。在图示的意义结构的外延方面,图示对于其精细化(elaborations)而言是普遍存在的[15]211-213,即图示所有的细节都包含在其精细化之中,图示由两种细化的所有具体细节构成。同时,图示对于细化的大小表示其意义的认知距离,在空间大小上,如果图示小于细化的话,说明细化在图示的基础上又增加了很多的细节。

在图2的结构图中,它们之间的变化有个逐步的过程,其实有很多中间过渡的情况,如有很多图示不是很凸显且与细化之间的距离较远,或细化凸显程度要小于后面的图示,在这些逐步过渡的图示模式中,就是我们所说的两端之间过渡阶段的多义词现象,它们的词义可以较清晰地分开也可以合并在一起。在这些图示的变化过程中,这些范畴的变化和区别有个渐变的过程,其中相邻的两个图示中间的区别不是突变的。

在该模式的典型词语中,bank这个单词有两个非常明确的含义“银行”和“河岸”,能够覆盖这两个意义的图示可以是“thing”,且两个意义之间的区别明显,所以这个词可以处在歧义—模糊梯度变化图的一端。在aunt的意思“father’s sister”和“mother’s sister”之间没有精细化的距离,显然和图示parents’sister的距离较近,这个词语就处在了歧义—模糊梯度变化图的另一端。但是,典型的图示涉及的不仅是两三个细化,而且它们有很多重叠层级的许多意义,如何区分这些互相交织和相近的意义,一般只要一组意义和将它们合并在一起的图示与图2的第一个模式接近,就是歧义现象,如果和图2的最后一个模式接近,就可以看作词义的模糊现象。

运用这些歧义—模糊梯度变异图去判断一个词语是歧义、多义或模糊,也要考虑语境的作用,因为图示的凸显程度是一个动态的过程。词义的固化程度是图示凸显程度的一个很重要的因素,语境激化程度也是图示凸显程度的一个主因。在一个认知环境下和一个特定的语境下,当一个认知结构最近被激活时,或者与其相近似的结构被激活时,它在人的认知结构中会有一个残留的记忆,这就是人心理记忆上的近因效应(recency effect),当这个认知结构被再次激活时,它的凸显程度就会很高。该机制也解释了在一种语境下,交际者为什么会选择某一种意义,因为语境已将其多次刺激和激活。如在讨论一个the current carried the boat into the reek的话题时,由于词语current和boat的语境刺激,下文中出现的bank和bed就会自然被理解为“河岸和河床”的含义。如果把这样的词汇放到一个更宽泛的语境下,也会使bank和bed的其他意义得到凸显,如果在一种语境下,词语的多个意义都得到相同的凸显程度,就会出现词语双关的现象。在双关的现象中,一个句子要涉及双重语境(dual contexts),在双重语境下,一个语音的两个意义都得到了相同程度的凸显,如下面中文句子及其英文翻译:

母亲和宏儿都睡着了。我躺着,听船底潺潺的水声,知道我在走我的路。(鲁迅《故乡》)

译文:Mother and Hong’er fell asleep.I lay down,listening to the water rippling beneath the boat,and knew that I was going my way.

在汉语和英语里,路和“way”都有双关的含义,在不同的语境下有不同的理解。在一个明显对比的语境中,两个同音的语义结构共有的语义图示都可以有凸显的特征,使它们之间的范畴变得模糊,从而出现意义同化(identity of sense)的现象,如句子“financial banks resemble those you find by rivers,they control respectively,the flow of money and of water”表示银行的bank和表示河岸的bank相似,它们分别控制流动的货币和流动的河水,这样的情况下,语境就创造了一个临时性单一的意义范畴。

3 词语歧义—模糊心理认识模式

在人们认识和理解歧义、多义和模糊的语义范畴时,很多人构建歧义词心理特征模型,这为人们认识和理解多义、歧义和模糊提供了理论依据。其中Croft和Tuggy提出了单义词、多义词和同形歧义词构成了一个单一的连续体[16]。Williams提出了中心词义表征模型,认为只有多义词的中心词义在心理词汇中被表征,其他意义在语境下根据语用规则推理产生[17]。Pylkka则发现多义词表征具有统一性和分离性的特点,两个词义同享同一词汇表征,但在相同的表征下它们又是分离表征的[18]。赵翠莲的研究发现:多义词的心理表征是一个发展的模式,低水平学生多义词心理表征是以中心词义为中心的表征,随着水平的提升,然后逐步倾向于分立表征,但没有达到同形歧义的表征[19]。赵晨在此基础上,也验证了前者的研究结论,但是她又分别分析了低水平学习者和高水平学习者之间在转喻多义词和隐喻多义词的心理表征的异同,发现只有隐喻多义词的心理表征向分立型发展,转喻多义词和同形歧义词的词义之间的联系强度随着学习水平的提高而减弱,转喻歧义词词义之间随着学习水平的提高而增强[20]。

在人们不断的研究过程中,逐渐形成了几种有代表性的歧义心理认知模式,这里的歧义包括同音(形)异义(homophone)、多义(polyse my)、模糊等内容。第一种歧义分析心理认知模式是语境决定论(context-oriented access),认为语境决定了歧义的语义选择;二是全激活式(exhaustive activation access),主要强调心理活动和语境的分别作用下去选择歧义词的意义;三是有序激活式(ordered activation access),它强调了语义激活的有序性,先激活中心词语,再激活次要词义,然后在心理认知活动下和具体语境去选择合适的词义;四是激活抑制式(activation suspension access),强调语义激活模式发生在深层心理活动中,它是一个自主封闭的组合模式反应,这些被激活的信息在语境的作用下开展向浅层意识前进的竞争。这些理论和实验都表明,词义歧义和词义模糊的理解和区分是一个复杂的心理过程,其中学习者的认知水平、信息反馈、语境理解力、交际能力都起到了一定的作用,使学习者的心理认知能力不断得到提高和加强。

4 结语

歧义—多义—模糊的认知模式在共时的层面上,模式的不同参数导致语义之间的变化,这也表明了歧义和语义模糊之间的关系是一个渐变的过程。这样,在历时的层面上,可以更好地去研究分析这种认知模式的内涵。一个概念范畴之间没有本质的区别,一个事物的范畴之间有着不同层面的联系,它们是一个逐渐变化的过程。通过这些模式和事物范畴的研究,就可以为语义的理解和掌握提供很好的理论基础,人们根据这些理论和研究提出了很多消除词语歧义的理论模型,比如目前较熟知的有多重通达模型(multiple access model)、选择性通达模型(selective access model)、顺序通达模型(order access model)、重排序通达模型(recorded access model)和预感敏感模型(context sensitive model)。另外,歧义词语加工的脑机制原理也在心理学和医学领域得到了深入的研究,如词语歧义消除的大脑半球机制、大脑额叶的语义整合功能等。随着心理学和生理医学的逐步发展,必将对歧义现象的研究、对语言教学起到启迪和指导作用。

[1] 王寅.英语语义学教程[M].北京:高等教育出版社,2011:32.

[2] Leech G Nancy.Principles of Pragmatics[M].London:Long man Press,1983.

[3] 张维鼎.歧义的心理认知研究[J].山东外语教学,1996(2).

[4] 胡壮麟.认知隐喻学[M].北京:北京大学出版社,2004:51.

[5] 王寅.认知语言学探索[M].重庆:重庆出版社,2005:21.

[6] 何自然.再论语用含糊[J].外国语,2000(1).

[7] David W Tuggy.Ambiguity,Polyse my and Vagueness[J].Cognitive Linguistics,1993,4(3).

[8] Quine T Willard.Word and Object[M].Cambridge MA:MIT Press,1960:72.

[9] Lakoff B George.Women,Fire and Dangerous Thing.What Categories Revel about the Mind[M].Chicago:University of Chicago Press,1987:145-147.

[10] Kempson T Ruth.Semantic Theory[M].Cambridge:Cambridge University Press,1977:42.

[11] Geeraerts H Dick.Vagueness’s puzzles,Polysemy’s Vagaries[J].Cognitive Linguistics,1993(4).

[12] Deane D Paul.Polysemy and Cognition[M].New York:Pergamon Press Ltd.,1988:325-361.

[13] Hartmann G James.Lexicography,with particular reference to English learner’s dictionaries[M].Cambridge:Cambridge University Press,1992:151.

[14] Tuggy D Jack.The transitivity-related morphology of Tetelcingo Nahuatl:An Exploration in Space Grammar[D].San Diego:University of California,1981:9.

[15] LangackerW Ronald.Concept,Image,and Symbol:The Cognitive of Grammar[M].New York:Mouton De Gruyter,1991.

[16] CroftW James,Tuggy D Dick.The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics[M].London:Longman Press,1988:20-22.

[17] Williams JNancy.Processing Polysemous Words in Context:Evidence for interrelated Meanings[J].Journal of Psycholinguistic Research,1992,21(3):302.

[18] Pylkka A Label.Deferred interpretation:Why starting Dickens is taxing but reading dickens isn’t[J].Cognitive Linguistics,1999(10):343-368.

[19] 赵翠莲.多义词心理表征的发展模式:基于对中国EFL学习者的实验研究[J].外语教学与研究,2005(4).

[20] 赵晨.中国英语学习者歧义词心理表征的发展模式[J].现代外语,2010(1).

- 长春大学学报的其它文章

- 以沃尔玛为代表的跨国渠道商对全球生产企业的控制模式